中美大学本科课程学生成绩考核体系的比较研究

2015-01-15胡文博郑宏丽吕淑云边志华

文/胡文博 郑宏丽 吕淑云 边志华

目前,随着新一轮改革的深入,中国高校本科课程学生成绩考核体系的变革应成为一个重要的课题。对于中国高等教育内部管理体制的改革,借鉴国外先进的考核体系的经验已迫在眉睫。通过分析比较中国和其他国家本科教育,并借鉴他国教育的先进理论与经验,对促进我国高等教育事业的发展有非常重要的意义和价值。以美国大学为首的先进考核体系值得学习和借鉴。

一、中美教育模式现状分析

在教育模式上,中美两国有着很大的区别。中国教育是以教育行政管理部门统一管理为主的教育管理模式,比如:教育主管部门具体安排和指示学校的开学或放假;课堂教学和教学大纲都有统一的设置标准等。以“教师中心,从课中学”是中国课堂的主要教学模式,采用说教灌输式教学,培养学生尊重知识和权威的意识。虽然,这种教学模式具有严谨性和严肃性,广泛地传播知识。然而,这种“满堂灌”的教学方式,严重扼杀了学生主动学习的精神,课堂单调乏味,学生知识面窄,学生自主能力、动手能力、创新能力较差等弊端。

在美国,没有统一的全国性课程标准,各州、郡等可以根据自己的实际情况自主编订课程标准。美国的教育理念是以“学生为中心”,重视和尊重学生的感受,学生可以自由地和老师进行对话交流,讨论。总体而言,美国的课堂设置非常灵活,教学中包括:讨论、游戏、实践等各个环节。教学内容“广而不深”,关注学生的生活经验,强调生活基础,引导学生多元发展。这种以“学生为主”的教学模式课堂氛围活跃,有利于学生实践能力、分析问题能力、解决问题能力和创造能力的培养。

二、中美大学本科课程学生成绩考核体系

(一)中国当代大学课程考核制度和学分制体系存在的主要问题

1. 中国当代大学课程考核制度存在的主要问题

培养学术型、理论型人才是传统大学教育主要的任务之一,传授知识是大学课程教学主要的目标之一,所以,导致大学的考核以检查学生对知识的记忆和巩固为主,由此,中国大学课程考核制度存在主要问题有:一是考核内容上重知识轻能力,这对人才的考核和筛选缺乏全面性,尤其是对学生实践和创新能力的培养不够。二是考核方法上轻非现场考核重现场考核,这难以对学生的知识掌握程度、综合运用能力以及创新的能力作出检验。三是在考核形式上开卷少闭卷多,导致不能很好地检测学生个性化的智力水平和学生多样化的学习行为,评定结果不够科学和公平。四是考试管理体制僵化,对考试的监管难以细化,易于出现考试形式和题型等“一刀切”现象,既影响了考试的效果和教学评价信息反馈的及时性,也直接制约了创新人才的培养。

2、中国大学学分制体系存在的主要问题

一是选课存在自主性,学生学习出现“趋易性”;二是指导性学分制存在开放性,容易导致教学计划中知识、能力、素质的不完整和不系统;三是个性张扬有余,约束不足,增加了质量监控的难度;四是学制弹性大,竞争机制很难形成;五是淡化过程管理,实行结果管理,很难进行教学质量的监控。等等,这些都对教学质量的监控和学分制下人才培养的质量的保证产生影响。

(二)美国当代大学课程考核制度和学分制体系分析

1、美国当代大学课程考核制度

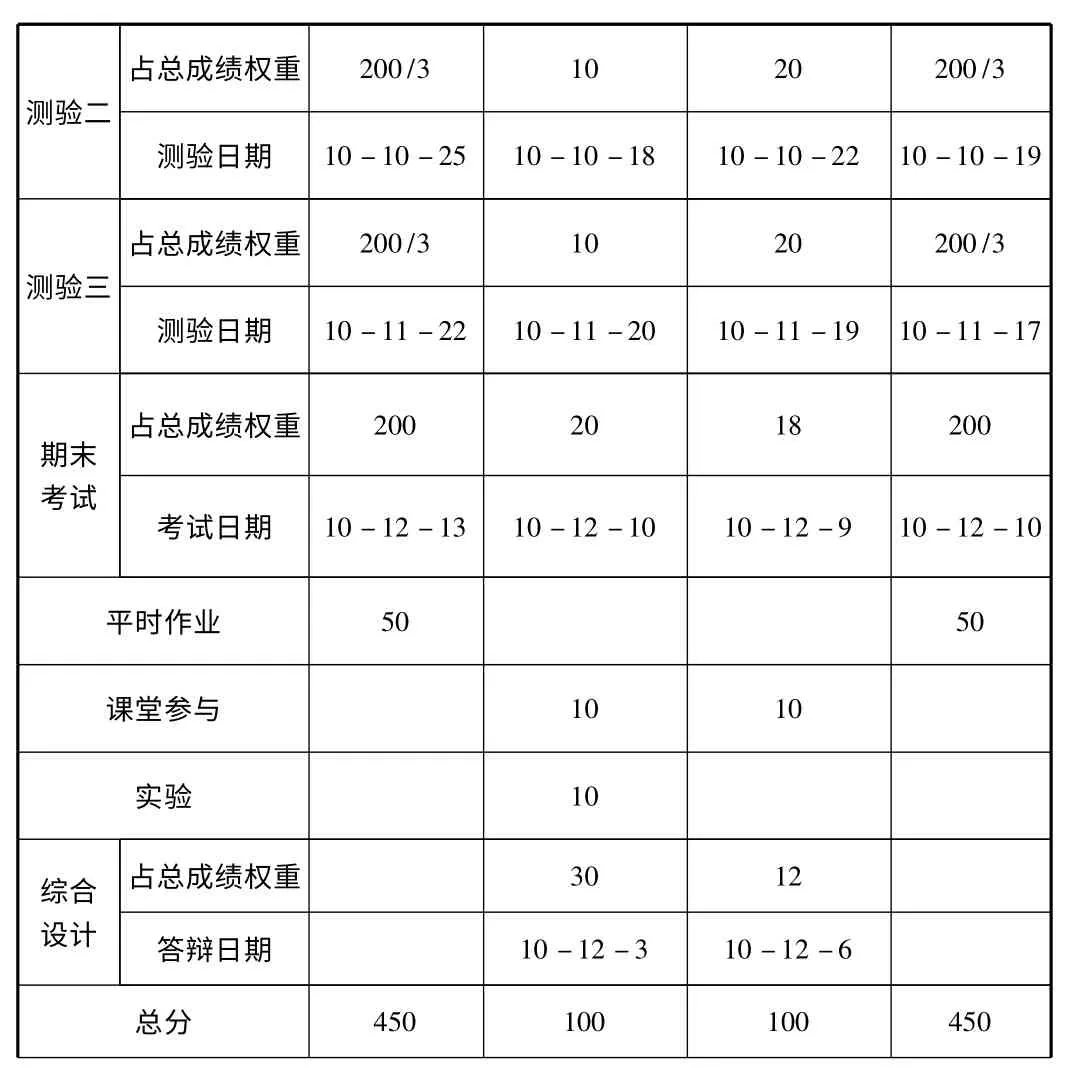

20 世纪70 年代,教育学家桑迪认为应将单纯在课程结束时进行考试的评测,转化为与课程同时进行的合作性和过程性评价。在密歇根州立大学2010 年秋季学期电子和计算机工程专业及计算机科学专业的九门课程及其成绩评定方法,分别如下表。

表4-1 2010 年秋季学期电子和计算机工程专业四门课程成绩评定

资料来源《电器电子教学学报》美国大学课程成绩评定方法及启示. 江捷,2006 (6)

通过表4-1 分析美国大学课程成绩评定方法的几个基本特点如下:一是考核的时间具有连续性。在美国由于在课程的各个阶段都进行考核。二是考核内容具有多样性。在美国对于不同的学科课程的类型、目标和性质,其各项评定指标的权重及取舍也不同。三是成绩评定具有累加性。在美国大学成绩评定通常采用分次累加的计分方法。对成绩评定中的各个组成部分评分进行累加,并根据课程自身的特点,按不同比例由多次考试共同确定的。四是师生参与的广泛性。美国大学教学主张平等、民主和参与,学生可以参与课程成绩的评定。

2. 美国大学学分制体系分析

美国各高校都采用学分制,但是采取的具体方式并不完全相同,但是共性点包括:一是采用“集中分配式”的选课形式。“集中”是要求学生必须在本专业课中选取规定的学分数;而“分配”就是要求学生按照有关规定分别从不同学科领域中选修课程,也就是普通基础教育必修课学分。二是注重宽基础,扩大知识面。大学普通基础教育课占总学分的59%左右,为公共必修课程。同时设有规定学分的哲学、社会科学等选修课程,以利于学科交叉和横向联系;三是选课宽松自由。如麻省理工学院有选择余地的课程占80%左右;四是实行双主修制或主辅修制。学生可以跨学科主修课程或辅修其他专业课程。五是教学计划富有弹性。学生修满规定的最低毕业学分即可毕业,可以提前毕业或延长毕业年限。六是建立学分互换制度。学生在学习本校课程同时,可以学习其它院校的相关课程,所修得学分可以转换作为本校学分,同时本校学分也为其它院校所承认。美国学分制虽然很灵活,但同时也存在一些问题:课程划分太细,易造成知识割裂;选修比重太大,主修专业狭窄;课程开设缺乏严密的系统性、科学性;学分对评价学生的成绩方面的意义是有限等方面。

三、中美大学本科课程学生成绩考核体系比较

(一)中美大学课程成绩考核制度比较

将中美两国高等教育稍加比较就会发现,中美两国的教育理念相差很大:中国教育注重知识体系的构建以及对知识的积累和灌输,培养学生对知识的继承和对学术权威的尊重,而美国教育则更强调学生运用知识的能力,着力培养学生对知识和权威的质疑,批判精神以及对知识的拓展的创新能力。

(1)中美教育模式比较分析。中国的教育窄而深,侧重于知识的静态接受,而美国的教育广而博,侧重于知识的动态掌握;中国的教育注重知识积累和灌输,注重培养学生对知识本身的掌握,而美国的教育则注重培养学生运用知识进行解决实际问题的能力,注重培养学生对知识的拓展和创新;中国的教育注重培养学生的求同思维,培养学生严格、严密、严谨的精神,而美国的教育注重培养学生批判性思维和散发性思维,培养学生的自信、自主、自立精神;中国是一种模式化教育,而美国则是一种精英式教育。

(2)中美高校课程成绩考核方法比较分析。一是美国更注重考查内容的多样化。在大学期间,学生广泛涉猎各个领域的知识,而在中国注重知识的记忆性,导致学生只注重于书本,忽视实际的应用能力,考查内容单一,难以客观而全面的考查学生的学习效果和教师的教学成果。二是美国高校成绩考核具有时间连续性,而且许多高校课程采用非现场考核的方式。然而,在中国通常由期中和期末两次考试成绩及课堂表现决定成绩,考核体制不够灵活,不利于全面的考核学生的成绩。三是美国高校的成绩考评形式具有累加性。在中国,主要采用闭卷考试方式,虽然成绩可以较准确地进行量化,可是这种考核不能对学生多样性的学习行为及个性化的智能水平不作出很好的评价。四是美国高校更注重创新能力的培养。开展创新理论研究,增强国民竞争意识;学校成为创新人才培养基地;通过论文和演讲作业培养学生创新能力;采取不拘一格的教学方式拓宽学生的学习思路。

(3)中美学分制体系比较分析。一是美国本科课程成绩考核全面实行学分制,管理上具有灵活性。中国本科课程成绩考核体制为学分学年制,即在学年制基础上进行变通、改革而形成的一种体制,教学计划缺乏弹性,很难满足学生提前或延迟毕业的要求。二是美国注重宽基础,重全面发展,有利于创新人才的培养。然而,中国学分制培养计划实行开放,导致教学计划缺乏完整性和系统性。三是美国选课自由度很大,有利于培养学生个性及综合素质,中国的选课自主性却导致学生学习的“趋易性”。四是美国采取“集中分配式”的选课形式。在中国实行完全学分制会导致个性张扬有余,约束不足。五是美国实行双主修制或主辅修制。在中国学制弹性大,将不利于竞争机制。六是美国建立学分互换制度,在中国实施起来还有难度,需要教育机构统筹协调。

(二)中国大学本科课程学生成绩考核体系的发展趋势

中国本科课程学生成绩考核体系虽存在弊端,还需要借鉴国外的先进考核体系,但其总体呈现进步趋势。自素质教育推行以来,高校考试也随之改革,并取得了不少成效。

首先,高校转变观念,更加重视学生的主体地位,注重将平时考核与期末考试相结合。平时考核包括:学生的出勤率、课堂表现以及平时测验等,一方面可以帮助日常教学活动的顺利开展,另一方面,激发学生参与课堂学习的积极性和主动性,可以减轻学生的期末负担。

其次,高校考试形式走向整合和多样化。考试不再是单纯的笔试,也加入了口试内容。开卷考试的不断增加既有利于发展学生的个性,改变学生记忆死知识的陋习,增强学生学习的趣味性;一些实际操作的活动课考核内容增强了学生的动手实践能力。

最后,我国于1978 年开始试行学分制,是在学年制基础上进行的改革。学分制实施可以满足学生个性化学习和发展,但实施过程中发现难以保证教学质量。因此,应将学年制和学分制优势互补,将二者有机地结合起来,不断深化配套改革, 发挥学分制的优势仍然是我国高校改革的趋势。

[1]曹辉. 当前我国大学课程改革状况及其趋势分析[J]. 教育探索. 2009,(9):30.

[2]林学军,熊卫华. 高等教育考试制度与创新人才培养[J]. 高等理科教育. 2006,(4):46.

[3]周清明. 学分制下教学质量监控分析[J]. 高等教育研究. 2003,24 (5):81-82.

[4]顾玲玲. 欧洲高等教育区域背景下的学分互换制对欧洲学分制的概述与反思[J]. 高教论坛. 2007,(2):166-168.

[5]徐蕾艳. 高校课程考核方式改革研究[J]. 文教资料.2012 (6):169.

[6]江捷. 美国大学课程成绩评定方法及启示[J]. 电气电子教学学报. 2001 (6):33.

[7]吕向虹. 论学分制内涵体系及其制度设计理念[J]. 高教探索. 2007 (2):47.

[8]Joanne Gainen,Paul Locatelli. The Disposition Toward Critical Thinking [M]. Accounting Education Change Commission. 1995:158

[9][10] [11]J. P. Guilford. Traits of Creativity [M]. New York:Harper & Publisher. 1959:142-161.