菌种FS-1降解季铵盐生产废水及机理研究

2015-01-12苏萍萍

苏萍萍,柴 涛

(中北大学化工与环境学院,山西 太原 030051)

菌种FS-1降解季铵盐生产废水及机理研究

苏萍萍,柴 涛

(中北大学化工与环境学院,山西 太原 030051)

采用正交试验法研究了微生物产生菌处理季铵盐生产废水的最佳条件,并根据菌种的过氧化氢酶的性质、过滤后的菌液与过滤得到的黏液层等单独处理废水后的CODCr的去除率讨论了降解机理。采用正交试验,以废水的CODCr去除率为评价指标,优化菌种投加量、废水初始pH值、处理温度、降解时间等处理条件。极差分析显示,影响CODCr去除率的主要因素为菌种投加量,废水初始pH值对处理效果几乎没有影响。在最优化条件下,即菌种投加量30mL、降解时间18h、处理温度24℃、废水初始pH值10时,CODCr的去除率达到75.27%。

季铵盐;生产废水;微生物;正交试验;机理研究

季铵盐化合物作为表面活性剂、柔顺剂、杀菌消毒剂、匀染剂、抗静电剂、乳化剂等应用于众多的工业以及家用领域[1-6],这些产品的大量使用不仅直接危害水生环境,而且抑制其它有毒物质的降解,导致了严重的水质污染。

目前,对季铵盐生产废水处理技术研究的报道很少,主要有光电催化氧化法[7]、Fenton氧化法[8]、生化组合工艺[9-10]等。虽然这些方法都有一定的处理效果,但是光电催化氧化法存在催化剂的选择、紫外光源不能普遍使用等缺点。Fenton氧化法在处理难降解有机废水时,具有一般化学氧化法无法比拟的优点,但H2O2价格昂贵,单独使用往往成本太高,因而在实际应用中受到一定的限制。生化组合工艺法存在处理周期长、运行成本高等缺点。这些方法的缺点在一定程度上限制其应用。因此适应性强、无二次污染、无毒、廉价、环保的微生物法成为了处理季铵盐生产废水的研究方向。

本实验利用季铵盐生产废水驯化微生物产生菌,筛选出对季铵盐生产废水有降解作用的微生物产生菌。运用正交试验法,对影响季铵盐生产废水中CODCr去除率的4种因素进行优化,以确定CODCr最佳处理条件组合。并结合菌种的过氧化氢酶的性质、过滤后的菌液与过滤得到的黏液层单独处理废水后的CODCr去除率,讨论了废水的降解机理。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 菌种来源

从含季铵盐的生产废水中筛选分离得到的。

1.1.2 培养基

富集及驯化培养基:牛肉膏蛋白胨培养基作为富集培养基,驯化时加入一定量的季铵盐生产废水。

1.1.3 实验废水及水质

某厂季铵盐生产废水。废水水质:CODCr为37200mg·L-1,pH=10.2。

1.1.4 主要仪器

SPX-150-D型震荡培养箱,BL-50A型立式压力蒸汽灭菌锅,721-2000分光光度计,无菌操作台,光学显微镜等。

1.2 实验方法

1.2.1 菌种富集及驯化

将季铵盐生产废水接种到富集培养基中,在

30℃,120r·min-1条件下连续震荡培养24h,然后从中取2mL培养液再接种到新鲜的富集培养基,重复3次。最后,从富集培养基中取2mL培养液接种到驯化培养基中,在相同的温度与转速下连续震荡培养24h,当废水浓度增大到35%时,应适当延长培养时间。当菌落不再发生变化时,停止驯化。

1.2.2 优化实验设计

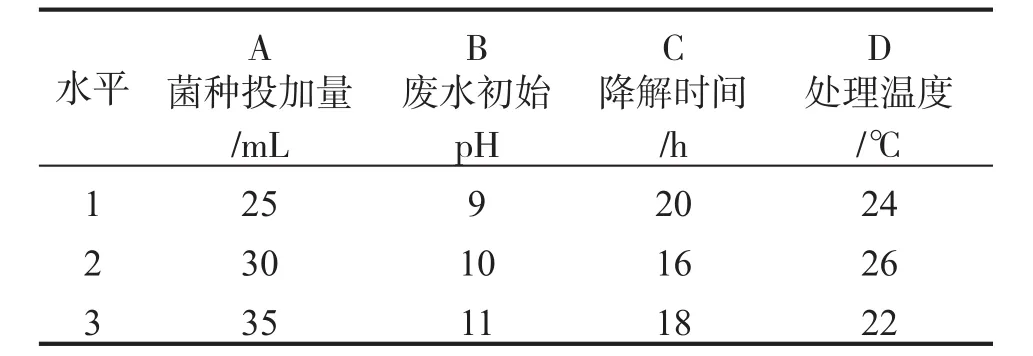

采用正交试验设计,以CODCr(重铬酸钾法[11])为评价指标值,包含四因素三水平,设计1个L9(34)正交试验。各因素具体变化范围和分布水平见表1。

表1 正交实验因素水平Table1 Factors and levels of orthogonal tests

测定在各条件下菌种对季铵盐生产废水的CODCr值。根据正交试验结果和极差分析结果以及操作的实际情况等,得出各因素最佳水平,从而确定出最佳反应条件。

在最佳处理条件下,对同一个100mL季铵盐生产废水进行多次投加菌液处理,测定处理后的CODCr,确定最佳的投菌次数。

1.2.3 实验机理研究

通过过滤将菌液与粘液层分离,然后将其分别投入到等量的废水中,在最佳的处理条件下处理,测定处理后的CODCr,并且将菌种做过氧化氢酶的鉴定。通过以上实验探讨菌种降解废水的实验机理。

2 结果与分析

2.1 微生物产生菌驯化培养结果

随着季铵盐生产废水浓度的不断增大,富集菌种的生长速度逐渐减慢,活化率也下降,当增大到55%时,由于废水的浓度增大,大多数菌种不能适应这种环境而生存,所以菌种只存活1种,此时停止驯化,并选其用于处理季铵盐生产废水。

2.2 优化实验设计结果与分析

2.2.1 正交试验设计及结果

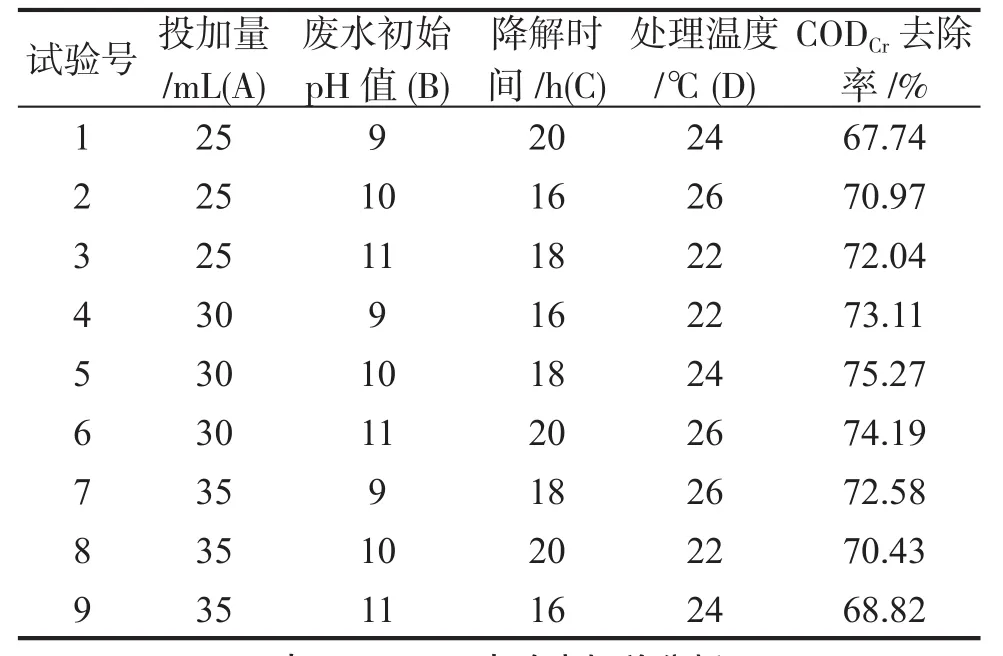

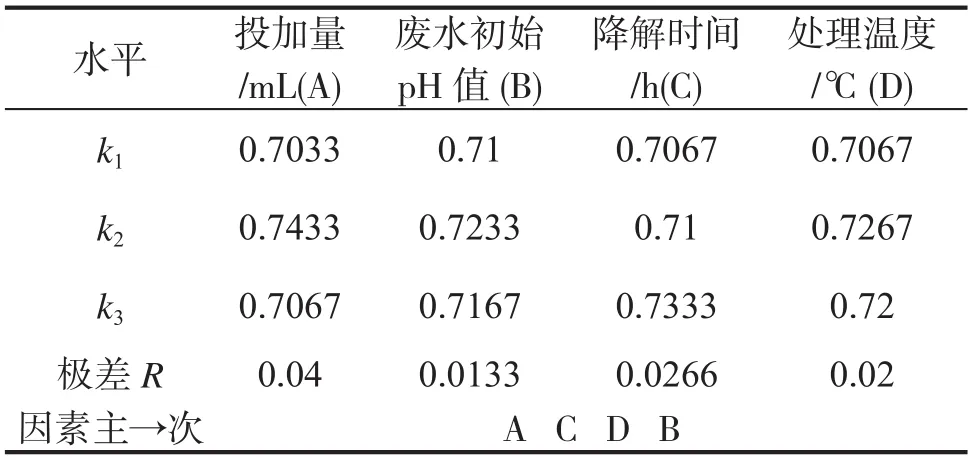

对 A、B、C、D这4种因素的正交试验设计和实验结果见表2,对CODCr的去除率进行极差分析,得到的结果见表3。

表2 正交试验设计与实验结果Table2 Orthogonal experiments design and response values

表3 CODCr去除率极差分析Table3 Range analysis of CODCrremoval rate

根据表3的分析结果可以得到 R投加量(0.04)>R时间(0.0266)>R温度(0.02)>RpH(0.0133),所以4个影响因素的主次顺序为:菌种投加量>降解时间>处理温度>废水初始pH值。在正交实验选取的数据范围内根据各因素各水平实验结果的平均值确定各因素的优水平为:菌种投加量是水平2,处理时间是水平 3,处理温度是水平2,废水初始pH值是水平2,即确定菌种处理季铵盐生产废水的优组合为:菌种投加量 30mL、降解时间18h、处理温度26℃、废水初始pH值10。实验中,当其它因素一定,处理温度在26℃时废水的处理效果确实要比温度为24℃时好,但是考虑到实际情况、成本以及运行问题,将最佳的处理温度确定为24℃,并且由正交实验也可以知道处理温度对废水处理效果的影响是比较小的,所以把最合适的处理温度确定为24℃。最终实验的最佳处理条件确定为菌种投加量30mL、降解时间18h、处理温度24℃、废水初始pH值10。

2.2.2 最佳投菌次数的确定

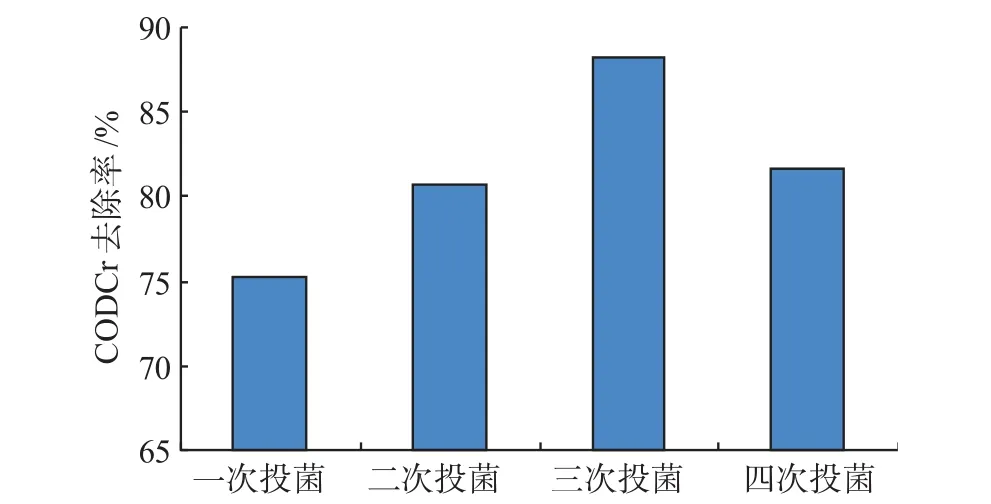

对同一个100mL季铵盐生产废水进行多次投加菌液,并且在最佳处理条件下进行处理。最后测得处理后的CODCr值如图1所示。

由图1可以看出,随着投菌次数的增加,废水的

CODCr的去除率也逐渐增加,并且在第3次投菌时最大,达到88.18%。继续投加菌液,废水的CODCr去除率逐渐下降。这是因为前3次投加菌液时,废水中的有机物能够被微生物分解利用,并且适合它的生长。但是随着投加次数的增多,废水中的有机物可能已经不存在能够被微生物利用的碳源和氮源,同时微生物可能产生不利于其自身生长的代谢产物,从而抑制微生物的生长,最终使微生物衰亡。由于微生物本身含有大量的有机物,随着它的衰亡,有机物被释放,并且废水中可能有不利于微生物生长的有机物存在,最终导致废水CODCr的去除率下降。

图1 菌液的投加次数Fig.1 Bacteria liquid addition times

2.3 实验机理研究结果与讨论

2.3.1 过氧化氢酶性质研究机理

菌种进行过氧化氢酶实验证明菌种为过氧化氢酶阳性,所以菌种含有过氧化氢酶,根据酶具有专一性的特点,说明菌种细胞体内存在过氧化氢。而过氧化氢的产生是通过过氧化氢酶作用于不同的底物的同时将氧还原成过氧化氢:

过氧化氢酶能够氧化一些具有毒性的还原性化合物如醛、酚和醇等。然而这些氧化过程需要利用过氧化氢通过以下反应来完成:

通过上述生物反应将废水中的有机物分解成小分子有机物或彻底分解为CO2和H2O。

2.3.2 菌种黏性分泌物的絮凝作用

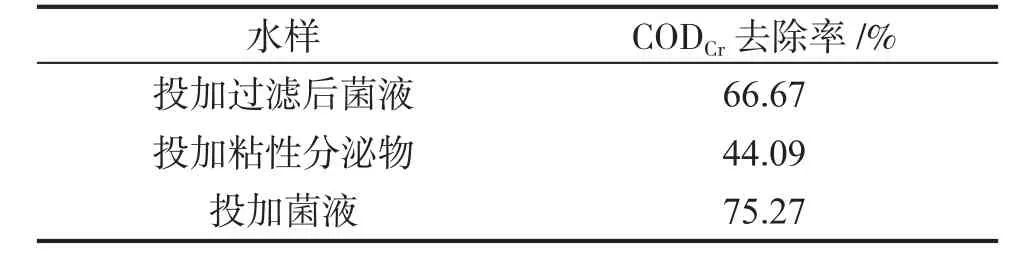

将过滤后的菌液与黏液层分别投入到废水中进行处理,测定处理后的CODCr值,结果见表4。

菌落在培养基中生长分泌很多黏性物质,并且附着在培养基表面,随着时间的延长,黏液层不断地向周围扩散。培养基内的黏液层经过滤分离后,投加到废水中,在最佳处理条件下处理,测定废水的CODCr去除率为44.09%。说明黏液层对废水处理有一定的影响效果。

表4 菌液与粘液层对废水CODCr去除率的影响Table4 Effect of bacteria liquid and mucus layer on the removal rate of CODCr

在废水处理过程中,黏液层的分泌物能够迅速网捕分散在废水中的污染物质结合成大颗粒,并形成较大的絮凝体继而沉淀下来;实验过程中还发现在投加黏性分泌物后震荡的过程中,容器壁附近很快就有悬浮颗粒形成,并且迅速凝聚成较大的絮凝体沉淀到容器的底部,根据这些现象推断黏性分泌物在废水处理过程中所产生的絮凝作用主要是通过吸附架桥和沉淀物网捕来完成的。但是微生物絮凝剂的絮凝机理很难简单地用一两种理论来解释,各种能够引起絮凝的作用都有可能在实验过程中发生,为了能更好地解释黏性分泌物对废水的絮凝机理,还需对絮凝物质和废水的组成、结构、电荷、构象及各种反应条件做更深入的研究。

2.3.3 微生物的降解作用

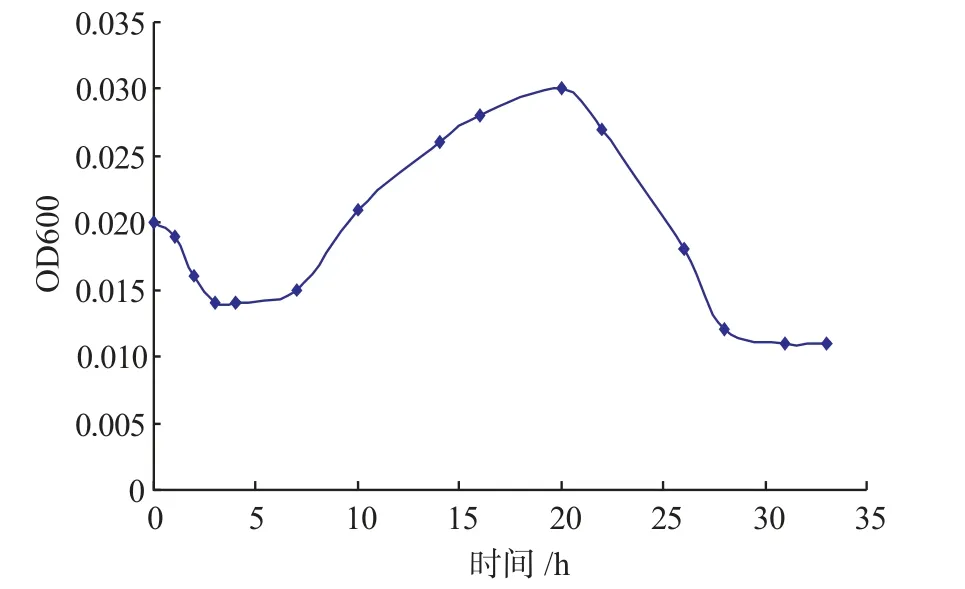

将培养基内过滤后的菌液投加到废水中,在最佳处理条件下处理,测定废水的CODCr去除率为66.67%。说明不含黏液层的菌液对废水处理有一定的效果。菌种在废水中的生长曲线见图2。

图2 菌种在废水中的生长曲线Fig.2 The growth curve of the bacteria in the wastewater

图2为菌种在季铵盐生产废水中的生产曲线,可以看出,微生物在废水中存在生长繁殖。微生物通过分解代谢,将营养物质和细胞物质分解并放出能量,通过合成代谢,将营养物质转变为集体组分并吸收能量。而菌种所处的环境除了季铵盐生产废

水,未添加任何其它的营养元素,所以可以确定菌种在生长繁殖的过程所需的必要的营养元素,如碳源、氮源等,均是直接从废水中摄取。所以废水中的有机物便是碳源、氮源的提供者,菌种分解废水中的有机物,使之成为其本身的营养物质,进而进行生长繁殖,最终将废水中的有机物分解成小分子或彻底分解为CO2和H2O。

3 结论

1)从季铵盐生产废水中富集出具有耐季铵盐的菌株,经过长时间驯化,筛选出对季铵盐生产废水具有较好降解效果的菌株。

2)用正交试验法考察了菌种投加量、废水初始pH值、处理温度、降解时间对季铵盐生产废水的处理效果的影响,主要因素为菌种投加量,废水初始pH值对处理效果几乎没有影响。

3)在最佳处理条件下,菌种投加量为30mL、废水初始pH值为10、处理温度为24℃、降解时间为18h时,废水的CODCr去除率可达75.27%。

4)在最佳处理条件下,菌液的最佳投菌次数是3次。

5)通过对实验过程中的现象及结果进行分析,初步认为是通过菌种体内的过氧化氢氧化作用、菌种分泌的黏性分泌物的絮凝作用以及菌种的生命代谢活动对废水中有机物的降解作用这3条途径对季铵盐生产废水进行处理的。

[1] 陈瑞兰,郑成,林璟,毛桃嫣,黄武欢,徐运欢,陈悦凯.酯基Gemini季铵盐阳离子表面活性剂的研究进展[J].化工进展,2013,32(11):2707-2712.

[2] 来肖,郭睿,赵艳艳,韦鹏,孙江.新型纺织柔软剂酯基季铵盐的好氧生物降解性研究[J].皮革与化工,201l(2):10-12.

[3] 黄良仙,肖波,杨军胜,安秋凤.有机硅季铵盐的合及其在织物整理中的应用研究进展[J].印染助剂,2013,30(10):1-6.

[4] 刘文帅,王春华,侯桂革,孙居锋.季铵盐的抗菌活性与应用研究[J].山东化工,2013,42(11):49-53.

[5] 陈焜,周向东.超支化聚酯季铵盐抗静电剂的合成及其应用[J].印染,2013(9):1-4.

[6] 郭祥峰,贾丽华.阳离子表面活性剂及应用[M].北京:化学工业出版社,2002.

[7] 王晓囡,滕厚开,谢陈鑫,赵慧.光电催化氧化法降解杀菌剂废水的研究[J].工业水处理,2001,31(5):245-246.

[8] 黄焕标,尹平河,赵玲.废水中十六烷基三甲基溴化铵的Fenton氧化降解[J].暨南大学学报,2009,30(3): 288-292.

[9] 潘碌亭,肖锦,朱云.含高浓度季铵盐废水处理工艺研究[J].中国给水排水,2000,16(10):57-58.

[10] 朱云,肖锦,潘碌亭.特种化工废水的生物毒性、抑制性研究[J].重庆环境科学,2000,22(5):48-50.

[11] 奚旦立,孙裕生,刘秀英.环境监测(第3版)[M].北京:高等教育出版社,2004:571-572.

Strains FS-1 Degraded Quaternary Ammonium Salt Production Wastewater and Mechanism Research

SU Ping-ping, CHAI Tao

(College of Chemical Engineering & Environmental, North University of China, Taiyuan 030051, China)

In this study,the optimum conditions of producing strains treated quat ernary ammonium salt production wastewater was investigated by orthogonal test, and degradation mechanism was analyzed by the properties of the strains catalase, f ltered bacterium f uid and mucus layer was obtained by f ltered processed the wastewater separately which valued by the removal rate of CODCr.In orthogonal test, the removel rate of CODCrwas served as an evaluation index, and strains dosage, initial pH of wastewater, treatment temperature and the degradation time were also optimized.Analysis of range showed that the main factor affected the removal rate of CODCrwas strain dosage, and initial pH value of wastewater had almost no inf uence on the treatment eff ciency.Under the optimum conditions∶ bacteria dosage of 30mL, initial pH value of 10, the treatment temperature was 24℃, the degradation time was 18h, the removal rate of wastewater CODCrcould up to 75.27%.

quaternary ammonium salt; production wastewater; microorganism; orthogonal test; mechanism research

X 703

1671-9905(2015)02-00-

苏萍萍(1986-),女,汉族,吉林省榆树市人,在读研究生,研究方向:污染控制与资源化技术,手机:18734121595,E-mail: supingping365@126.com

柴涛(1968-),女,教授,硕士生导师

2014-11-21