重庆“棒棒军”职业变化及其影响因素的初步探究

2015-01-12汪瓒王玲曾亮

汪瓒,王玲,曾亮

(重庆医科大学公共卫生与管理学院,重庆沙坪坝401331)

重庆“棒棒军”职业变化及其影响因素的初步探究

汪瓒,王玲,曾亮

(重庆医科大学公共卫生与管理学院,重庆沙坪坝401331)

山城“棒棒军”,简称“棒棒军”或“棒棒”,是指以竹棒和绳索为劳动工具,专门从事体力劳动的男性农民。若干年前,重庆“棒棒军”是道随处可见的风景,但随着重庆社会经济的发展,“棒棒军”队伍逐渐减少。在前人对“棒棒军”职业变化的探讨之上,通过对重庆市“棒棒军”进行问卷调查、访谈并对调查结果进行分析,对该群体的职业变化状况及其可能的社会影响因素做出合理解释,为后续相关领域的研究提供参考。

“棒棒军”;职业变化;社会因素

在重庆的大街小巷,随处可见一些手拿一根竹棒干着搬运活的人。重庆市民根据他们的行头,形象地把他们称为“棒棒”。2011年11月1日重庆市社科院发布调查报告,称重庆主城“棒棒军”开始了职业变化。笔者认为针对“棒棒军”数量逐渐减少且发生职业变化这一现象应该做深入而有专业特点的研究,对于了解我国特定文化背景下的劳动力发展状况以及劳动力现状,都具有较大的现实意义。

一、调查结果及分析

(一)调查对象及其基本特征

本次调研的样本规模为200人,有效问卷为200份,回收率为100%。其人口学变量分布和社会特征如下。

1.年龄特征。我们将年龄划分为40岁以下、40~50岁、50~60岁、60岁以上四个年龄段,4%的人集中在40岁以下这个年龄段,29%的人集中在40~50岁这个年龄段,45%的人集中在50~60岁这个年龄段,22%的人集中在60岁以上这个年龄段。由此可见,样本的年龄集中于40~60岁,并且60岁以上的人比40岁以下的人多。

2.户籍状况。我们将户籍分为重庆本地、重庆周边省市、其他地区三种,其中60%的人是重庆户口,38%的人是重庆周边省市,其他地区户口的占4%。由此可以看出,样本户口主要是重庆本地,在访谈过程中,我们了解到,外地户口的人大部分都来自重庆周边的省份,比如四川、贵州等。

3.受教育程度。样本的学历主要集中在“小学”,占样本量的52%,其次是“初中”,占总样本量的27%,再次是“文盲”即没有读过书,占样本量的16%。由此可见,在我们调查的样本中,“棒棒军”的受教育程度以初中及以下为主。但同时我们也应该注意到,“文盲”占到了几乎1/5,而高中及以上的所占比例仅为5%,这说明,样本总体受教育水平低,接受高等教育的人数很少。

(二)棒棒军的职业状况

“棒棒军”是一个比较特殊的群体,是重庆特有的一个群体,对于其职业的描述和探讨,有助于解读“棒棒军”的心理,分析当代社会中“棒棒军”的工作现状。调查发现,“棒棒军”在月收入方面有很大的差异。由于是涉及收入方面的问题,并且他们的防范性很高,加之每个月收入都不相同,所以个人月收入没有说明具体数额,只有一个收入范围。

经过统计分析我们发现,每个收入阶段的人都不太相同,这与“棒棒军”的工作内容有关。“棒棒军”平时聚集在物流比较集中的地方,如火车站、汽车站、批发商城等地。拉货时间、与客户的熟悉程度和自身的勤劳程度等许多因素都会对收入产生影响。但是与国家新颁布的将农民人均纯收入2 300元作为新的国家扶贫标准来比,接近一半的“棒棒”还处于“贫困线”以下。

从从事时间来看,从事“棒棒”10年以上的人占总样本量的82%,许多人都从事这个行业很多年。前面已经提到,“棒棒军”的收入与客户熟悉度、客户数量以及自身的品质有很大的联系,时间越长,他们的客户就越多,活也比较多,因此收入较多。但是另一方面,“棒棒”长时间从事体力劳动,随着年龄的增长,他们的体力也在下降,雇用的新客户就会很少。这时候,“棒棒”就处于一种比较矛盾的地位。

就从事的职业进行了访谈,经过统计分析发现,有一半以上的人暂时没有职业变动的倾向,在有变动倾向的人中,职业主要集中在“工地”,其次是工厂或者乡镇企业,接下来是“维修工”,比如安装空调等,然后是“务农”。

(三)棒棒军的生活状况

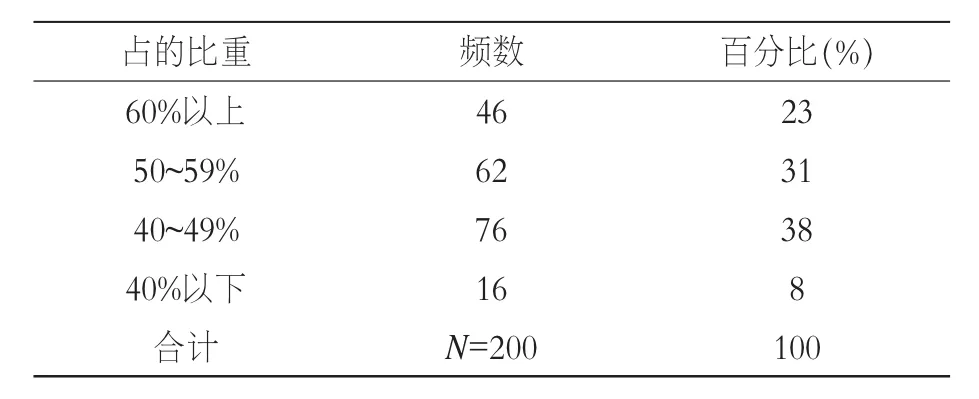

对“棒棒军”的生活状况进行了访谈,样本中对用于食物的费用占比进行了统计,如表1所示。

表1 平均每月用于食物的费用占个人消费的比重

恩格尔系数(Engel’s Coefficient)是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。19世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料,对消费结构的变化得出一个规律:一个家庭收入越少,家庭收入中(或总支出中)用来购买食物的支出所占的比例就越大,随着家庭收入的增加,家庭收入中(或总支出中)用来购买食物的支出比例则会下降。2013年中国农村居民恩格尔系数为37.7%,城镇居民恩格尔系数为35.0%。经过统计分析可以看出“棒棒军”中恩格尔系数在40%以下的仅占8%。大部分“棒棒”的收入用在食物的消费上,总体生活质量较差。

二、讨论

(一)群体结构对“棒棒军”职业变化的影响

绝大多数的“棒棒”以散工的形式存在,各自独立工作,彼此之间没有关联,没有统一的组织机构,不受统一管理。因此“棒棒军”看起来似乎是毫无章法。但事实上,“棒棒军”虽为散工,但是构成和运行也遵循一定秩序,我们可以称之为工作群体。

工作群体并非一群乌合之众聚集在一起,它拥有一定的内部结构来规范成员的行为,因而这一因素能在很大程度上解释、预测和影响群体本身的绩效以及群体成员的个体行为。有关结构的变量包括:成员角色、规范、遵从、地位系统、群体规模、群体内聚力等。我们可以从以上几个变量来分析“棒棒”群体。

1.角色。人们对于“棒棒军”的角色定义就是街头的临时搬运工,角色形象就是“肩上扛着一米长的竹棒,棒子上系着两根青色的尼龙绳,沿街游荡揽活”,他们所要承担的责任就是帮助人们搬运东西,完成自己作为“临时搬运工”的使命。而所有的“棒棒军”成员也都希望通过不断提高的服务质量、提高顾客满意度来多揽活,增加自己的收益。因此,“棒棒军”在角色上的任务指向是一致的。

而对角色扮演和任务完成的一致性就成了“棒棒军”构成一个工作群体的基础。这也使得他们彼此之间相互认同、相互承认。

2.规范。每一个职业群体的群体规范都不一样,具体结合职业要求、成员要求和职业特殊性。因为规范来源于群体成员的共同认可和期望,所以每一个成员也都必然遵守,当有成员试图违反这个规范时,其他成员就会进行制止。“棒棒军”已经有了其特定的角色形象、角色定义和角色使命,构成了群体基础,那么必然有相应的群体规范来保证整个行业有序有效运行。

“棒棒军”的工作场所有其特殊性,不管是长期或是短期,都没有固定不变的唯一场所,只能以区域划分,且多在中心商业区、物流集散地、车站、大学城等人流量和物流量较大的区域。在“棒棒军”群体内部,在工作区域的划分上是有一定规范的。一般来说,一个“棒棒”不会在几个区域之间流动揽活,在较长时间内会固定在一个区域内。

根据我们访谈的结果显示大部分“棒棒”都是固定在某一个地点揽活,其中大部分人都集中在商业街其次是物流中心。这是因为商业街和物流中心的商家多,货流量大,商家都是固定的对于“棒棒”来说,这样的资源是最好的,是收入最多的,比起火车站等其他地方,能够有很好的“人脉”,能够很好地与其他商家建立起长久的关系,这是物流中心和商业街吸引“棒棒”的优势所在。

“棒棒”的工作方式、工作工具也成了一种行业规范,人们只会把“肩上扛着一米长的竹棒,棒子上系着两根青色的尼龙绳,沿街游荡揽活”的人称作棒棒,而群体其他成员也才会将其纳入群体,承认他的身份。“棒棒军”群体在区域划分上的群体规范是他们共同认可和期望的,因此所有人都遵守,一旦违反,则会招致其他群体成员的不满并进行制止。

3.遵守。个体都希望被自己所属的群体接纳,所以他们对遵从规范的压力非常敏感。在调研中我们发现“棒棒”们几乎都是自行进入这个行业的,这要求他们必须在进入这个行业的最开始就遵从这个行业的规范,不然他们是很难进入到这个行业的。

在“棒棒军”这个行业中不存在明显的“管理者”和“被管理者”的区分,所有成员的思想、行为皆源于自发性和自觉性。因此,群体规范成为这个行业中唯一的规范,对群体规范的遵从也成了群体形成、有序运行、成员群体认同感和群体形象建设和维护方面最重要的来源。

4.地位。地位(status)指群体内部的威望等级、位置或头衔。前面已经提到,在“棒棒军”群体中不存在明显的“管理者”和“被管理者”的区分,整个群体也没有明显的层次划分,所有成员在地位上无区别。但是一个行业中总存在行业领军者,这是任何行业内都存在的现象,“棒棒军”群体也不例外。在“棒棒军”群体中,所谓的领军者多为工作年数长、经验丰富的人,而其他“棒棒”愿意跟着这些人一起揽活,一来减少因经验不足带来的麻烦,二来群体成员之间可以相互帮助。

5.群体规模。至今,对“棒棒军”群体的具体人数也没有一个具体的定论,对其具体人数的争论从数十万到数百万不等,人们只知道这是一个庞大的群体,在重庆街头随处可见。

群体规模影响群体的工作效率。在“棒棒军”群体,主要体现在竞争促进群体发展方面。“棒棒军”作为街头临时搬运工,其揽活主要是靠在商业中心、人流物资集散地、车站、大学城等地等候顾客帮他们搬运货物。通常一个固定的“等候点”会有许多“棒棒”,这就造成群体成员之间的竞争,从而促进“棒棒军”成员提高工作效率和服务质量,提高整个行业效率和质量。

从以上变量的分析可以看出,“棒棒军”作为一个工作群体,其内部结构是有序的,虽然绝大多数的“棒棒”以散工形式存在,但这并不影响大范围内群体结构的组成和运行。基于群体组织的有效有序性,以及“棒棒军”职业的高自由度、高自主性,仍有相当一部分人愿意从事这个职业。

(二)“棒棒”在城市的身份认同及政府的支持度对其职业变化的影响

身份认同是社会心理学的一个概念,伯杰(Berger)认为,身份认同是社会授予、社会维持和社会转化的心理活动,塔杰菲尔(Tajfel)从社会心理学的角度将其定义为“个体认识到他属于特定的社会群体”,同时“也认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义”。从修辞方法上看,“棒棒军”一词使用的是借代的手法,将“棒棒军”这一群体所使用的劳动工具——“棒棒”作为其群体的代名词,拥有形象突出、具体生动、通俗易懂的效果,容易流传开来。而“棒棒军”这一词既表明了这一群体的职业又形象地代表了这一群体的身份特征。

访谈内容:现在还是很满意这个生活的,工作时间比较自由,家里头人也比较支持,你看我老婆也经常来看我,反正在家里头也没事,出来做“棒棒”挣的钱也还是可以。

访谈内容:作者:你们以后老了不做棒棒了,是打算回老家呢还是留在城里呢?

棒:回老家了啊,就不留在城里了,就回老家休息了。在城里什么都要钱。

经过我们的统计分析,63%的“棒棒”表示愿意继续从事这一职业,其理由大多是觉得工作时间比较自由,但是同样有超过60%的“棒棒”表示不想留在城市长期发展,其原因主要是城市物价过高,生活质量难以保障,从而难以长期在大城市立足。

访谈内容:作者:那你们除了做棒棒之外有没有参加什么技能培训?

棒:技能培训?听都没有听说!哪个管我们哟!

根据已有的知识,我们了解到良好的政府支持系统,可以使压力事件的强度相对降低,不好的政府支持系统,其作用是相反的。当一个人在遇到事件的打击时,如果拥有他人的关心,有用的社会信息以及社会支援,也有强有力的社会支持,那么,他的抗压能力会提高,就能更好地抵抗压力,不至于造成压力后的不良反应。所以,“棒棒军”的政府支持不良状况使他们以纯体力劳动者的身份生活在城市这种压力较大的地方时,不能够很好地适应。因此,有可能因为对压力的承受不足,导致这些政府支持不足的人们退出“棒棒”群体,选择回乡务农或者转向其他职业。特别是随着“棒棒”群体的年龄逐步走向老化,他们在心理上的需求相比年轻时更甚,所以,放弃“棒棒”职业,可能会对他们自身更加有益。由此,我们认为政府支持因素可能属于导致“棒棒军”职业变化的社会原因之一。

三、总结

经过前期文献资料的调研,假设“棒棒军”职业变化的原因,然后结合理论进一步探讨,并了解其内涵,通过理论指导我们这次的实地调查过程,了解“棒棒军”目前的状况,进一步了解关于“棒棒军”减少的原因,进而得出以下三点结论。

(1)“棒棒军”群体属于散工的一种,没有正式的组织和行业规定。随着经济的发展,这样的非组织化群体结构内部混乱和分散不利于其生存,因而越来越多的劳动力不愿意加入该群体,从而导致职业发生变化。“棒棒军”的工作,具有很大的不确定性,无论是场所,还是客源,都有很大随机性,这对于“棒棒”形成一个稳定的内部结构有着很大的阻碍,但这并不是说“棒棒”内部就没有组织结构,只是这个组织结构具有区域性。往往是在同一个地方揽活的“棒棒军”有着自己内部潜移默化的组织结构包括相应的内部规则、相应的准入规则等。

“棒棒军”的内部成员间的相互作用在较大程度上具有相似性,但各个地方又有着自己独特的规则,这些规则约束着“棒棒”们工作上的行为。这些规则确保“棒棒军”这个群体的利益,并使这个群体能够持续存在,而不是因为规则缺失使得内部结构混乱,进一步导致群体消失。“棒棒军”内部的组织结构维持着“棒棒军”的持续发展,内部组织结构维护了“棒棒军”的存在与发展。

(2)“棒棒军”在社会生活中由于体力劳动的生活境遇及微薄的收入会导致较低的自我认同,使得“棒棒军”群体越来越不愿意以“棒棒军”身份示人,不愿意长期留在城市发展,因此该群体数量日臻减少,纷纷选择变化职业。多数“棒棒”表示不想留在城市长期发展,其原因主要是城市物价过高,生活质量难以保障,从而难以长期在大城市立足。

(3)“棒棒军”群体获得的政府支持比较低,从社会中得到的情感和物质支持较少,导致越来越少的人愿意加入该群体,原有的群体成员也逐渐跳出该群体,致使“棒棒军”数量逐渐减少,发生职业变化。“棒棒军”的政府支持不良状况使他们以纯体力劳动者的身份生活在城市这种压力较大的地方时,不能够很好地适应。因此,有可能因为对压力的承受不足,导致这些政府支持不足的人们退出“棒棒”群体,选择回乡务农或者转向其他职业。因此,政府支持因素可能是“棒棒军”职业变化的社会原因之一。

[1]夏进.进城农民生存状况实证研究——关于“山城‘棒棒军’”劳动生活的调查与分析[J].城市研究,1998 (4):39-43.

[2]马春丽,肖世忱.重庆市“棒棒”群体产生的原因分析[J].安徽农业科学,2010,38(30):17357-17358.

[3]黄颖,张大勇.外出务工农民的行动反思与调整——重庆“棒棒”群体城市生存轨迹的社会学思考[J].农村经济,2006(2):112-114.

[4]肖小霞.城中村的社会群体结构研究[J].中南民族大学学报,2008(28):120-124.

[5]杨浩巍.农村剩余劳动力问题的研究——通过对重庆“棒棒”的研究引发的思考[J].企业导报,2012(9):16-17.

[6]崔波,李开宇,高万辉.城乡接合部失地农民身份认同:社会空间视角[J].经济经纬,2010(6):92-96.

[7]路冠军,张强.农民工社会支持网络:缺失与构建——武汉市农民工思想道德状况调查分析[J].长沙民政职业技术学院学报,2007(1):11-13.

[8]Stephen PRobbins,Mary Coulter.管理学:第九版[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[9]李荣彬,张丽艳.流动人口身份认同的现状及影响因素研究——基于我国106个城市的调查数据[J].人口与经济,2012(4):79-86.

[10]廉思.“蚁族”身份认同研究[J].社会科学家,2011(12):55-59.

责任编辑:吴强

Prelim inary Research on the Career Changes and Im pacts of Chongqing“Bangbang”

WANG Zan,WANG Ling,ZENG Liang

(School of Public Health and Management,Medical University of Chongqing,Shapingba Chongqing 401331,China)

“Bangbang”in the mountain city Chongqing refers to those people who use the bamboo rod and ropes as the labor tools,specializing in physical labor.Not long ago,“Bangbang”is a scenery that can be seen everywhere in Chongqing city.But with the economic development of Chongqing,the scale of“Bangbang”is becoming smaller and smaller.Based on the analysis of the career changes of“Bangbang”of the predecessors,this article attempts to analyze the reasons from three aspects:group structure,identity and social support.Through the questionnaire surveys and face to face interviews of Chongqing’s“Bangbang”,the career changes of the group and the possible social factors were explained rationally,to providing references for the later research in the related field.

“Bangbang”;occupation change;social factors

C915

:A

:1673-8004(2015)04-0124-05

2014-12-02

汪瓒(1992—),男,重庆永川人,主要从事卫生事业管理研究;王玲(1993—),女,重庆巫溪人,主要从事卫生事业管理研究。

曾亮(1986—),男,重庆开县人,讲师,硕士,主要从事高等教育学研究。