童谣微课程的建构与实施

2015-01-11冷漓锦

冷 漓 锦

(金坛市西城实验小学,江苏 金坛 213200)

课程研究

童谣微课程的建构与实施

冷 漓 锦

(金坛市西城实验小学,江苏 金坛 213200)

童谣微课程是立足儿童本位,依托校本课程,以童谣为研究对象,提升学生语文听、说、读、写能力的微型课程。通过诵读、赏析和创编等多彩的学习活动,用情趣召唤学生亲近童谣,唤醒学生沉睡的“诗心”,领略童谣的情趣、语言和智慧之美,感受童谣里蕴含的文学因子、文化内涵和美好的童年生活。

诵读创编;唤醒诗心;童谣微课程

童谣,作为一种民间文学,历久弥香。童谣,犹如有韵的母乳,几乎每个人受过她的滋养,且深深地烙印在人生的年轮中,成为一道永远无法抹去的亮丽风景。[1]童谣,形式简短,音律和谐,内容活泼有趣,学生读起来朗朗上口,玩起来津津乐道。在教学实践中,结合学生年龄特征,针对童谣基本特点,开发实施了童谣微课程。通过诵读、吟唱、游戏和创编等多彩的学习活动,用情趣召唤学生亲近童谣,唤醒学生沉睡的“诗心”,感受童谣里蕴含的文学因子、文化内涵和美好的童年生活。

一、童谣微课程的实施缘由

童谣不曾被遗忘。平时,大家或觉得童谣过于“小儿科”,难登“大雅”之台,故渐出人们视野。然而翻开语文书,当那些灵动的、活泼的文字再次跳入眼帘时,亲切之感油然而生。

一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。(苏教版一上“识字1”)

五月五,是端阳。插艾叶,戴香囊。吃粽子,撒白糖。龙船下水喜洋洋。(苏教版三上“习作5”)

小红孩,上南山,割荆草,编箔篮,筛大米,做干饭。小狗吃,小猫看,急得老鼠啃锅沿。(苏教版五下“月光启蒙”)

这些熟悉的童谣,质朴纯真,原汁原味。看来,童谣并未离去,在编者心里,融入课本之中,这是苏教版教材的匠心独运。通过对一些师生的访谈,研读相关文献,得出一个共识:童谣是一种文字极其简练的文学作品,富含自然美、形神美和情趣美。学生学习童谣,能发展童“言”,启迪童“智”,陶冶童“心”。我们一线教师应当重视童谣教学。

童谣遍布世界。在印度,家庭、学校都很重视童谣,且有游吟诗人专门负责童谣教学。在日本,有专门人员创作奇幻童谣,配上画面,制作成动画片,家里看,学校读,十分流行。在欧洲,一首《鹅妈妈》代代相传,直至现在,仍受学生喜爱。在美国,雷夫和他的学生将童谣改成戏剧,边演边玩,喜不自胜。这些对我们的童谣教学都具有指导和借鉴意义。

二、童谣微课程的价值定位

有人说:“‘小老鼠、上台灯……’,太简单,念六年会有收获吗?”也有人说:“‘摇啊摇,摇到外婆桥……’,没价值,哄哄小孩能有意义吗?”童谣果真如此,不值一提吗?且读下列两首童谣,或有启发。

小板凳四条腿儿,俺给奶奶嗑瓜子儿。奶奶嫌俺脏,俺给奶奶擀面汤。面汤里面泛油花,奶奶乐得直点头。[2]

馒头花,开三朵,我娘从小抱着我。怀里抱,被里裹,大红枕头支着我。我娘得病我心焦,催着爹爹去买药。[3]

1.从“低度”到“高度”,重归童谣的语言价值

第一首中“面汤里面泛油花,奶奶乐得直点头。”朴实无华的语言,惟妙惟肖的人物,在这种近似白描的表现手法下,一幅栩栩如生的祖孙情景图呼之欲出。第二首中“馒头花,开三朵,我娘从小抱着我。”这里面蕴藏的修辞艺术,正如朱熹《诗集传》中所说:“兴者,先言他物以引起所咏之辞也。”细细读来,童谣的语言价值怎一个“简单”了得呢?可见,学生学习童谣并不“低”,而是一种有“高度”的语文。

2.从“无意”到“大义”,抵近童谣的教育价值

“小板凳四条腿儿,俺给奶奶嗑瓜子儿”,此情此景不就是《道德经》里的“老吾老”,不就是《三字经》里的“香九龄,能温席”,不就是《游子吟》里的“谁言寸草心,报得三春晖”……简简单单两句话,道出了中国上下五千年来最质朴的传统美德——孝道。学生学习这样的童谣,怎只能“无意”?而不蕴“大义”。

3.从“微言”到“诗心”,唤醒童谣的文学价值

童谣是诗歌的起源。一句“怀里抱,被里裹,大红枕头支着我”,语言凝练,节奏明快,音律和谐,高度的口语化,特别适合学生诵读和创作。虽然内容“浅显”,但是不失情趣;虽然语言“稚嫩”,但是闪烁诗歌的灵性。天生就是诗人的学生,经常读着这样的童谣,那一份与生俱来的“诗心”还会沉睡吗?童谣或“微”,但具诗韵,能唤醒学生沉睡的“诗心”。

三、童谣微课程的三“度”空间

1.长度:巧设时间——三个“一”

(1) 每周一节童谣专题课。利用校本课程,着重指导学生诵读童谣。周周有课时,周周有诵读,周而复始,持续不断。

(2) 每月一次童谣专题活动。通过丰富多彩的活动,着重展示学生的学习成果。月月有活动,月月有展示,学生喜欢,乐此不疲。

(3) 每学期一次童谣亲子活动。利用课余时间,邀请亲朋好友共同演绎童谣,或诵读,或表演,或游戏……大手拉小手,亲子共读。

除此之外,童谣还要走进语文课堂。根据课文内容合理引入童谣,或导入,或引证,或结课……既能增强教学效果,又能活跃课堂氛围,相得益彰。

2.宽度:巧选内容——三个“美”

(1) 语言“美”,活泼而有韵。所选童谣要突出语言美,活泼生动的文字,丰富多彩的词句,节奏明快的音律,灵活多样的表达,学习这样的童谣,学生能增强语感,触动朦胧的诗心。

(2) 生活“美”,丰富而有趣。所选童谣要突出生活美,栩栩如生的生活图景,情趣盎然的生活场面,内容要紧贴学生、紧贴生活。学生或诵读,或传唱,或游戏……在多姿多彩的学习中,感受生活,享受快乐。

(3) 心灵“美”,单纯而自然。所选童谣要突出心灵美,轻盈灵动的文字,如一幅画;纯真无邪的语言,如一首歌;澄澈透亮的意境,如一首诗。学生读着这样的童谣,能够净化他们的心灵,启迪他们立德向善。

3.厚度:巧设目标——三个“重”

(1) 重诵读,聆听“诗”之韵味。古人云:“诗者,声音之道也。”童谣作为一种特殊的诗歌体裁,学生口诵其声,目视其文,久而久之,童谣特有的语言韵律便会使学生耳濡目染,童谣独有的情趣意志便会流入学生的心田。多读多诵,聆听童谣如诗如歌般的韵味。

(2) 重积累,积淀“诗”之语言。童谣丰富多彩的内容,灵活多样的表达,已经汇聚成了一个巨大的语言宝库。积土成山,积水成渊,在诵读中,在活动中,在游戏中,鼓励学生多积累,持之以恒,积淀童谣如诗如歌般的语言。

(3) 重表达,倾吐“诗”之情感。在母语的世界里,学生沐浴着童谣的春风雨露,品尝着童谣的香甜甘醇,激励他们拿起手中的笔创编童谣,以一颗纯真的童心,书写人间真善美。多写多创,倾吐童谣如诗如歌般的情感。

四、童谣微课程的教学策略

童谣微课程立足语文学科。通过学唱童谣、创编童谣、传诵童谣、征集童谣、汇编童谣,以确保童谣微课程的有效开发与实施。[4]从而,领略童谣的情趣之美、语言之美和智慧之美,丰富学生想象,发展学生思维,提升学生语言综合素养。

1.诵吟童谣:领略情趣之美

(1) 巧用童谣,激活语文课堂。在日常语文课堂上,融合童谣,依据课文内容巧妙运用,语文课堂会呈现一番别样的情趣之美。

一是课始,童谣激趣导入。如教学《蒲公英》,导入时出示:“一个小球毛茸茸,好像棉絮又像绒,轻轻吹,处处飞,小小伞兵个个追……”引导学生边读边猜,引出课文。这样的童谣贴近课文,以问题结句,犹如一颗“小石子”,激起学生思维的“涟漪”,引发学生揣摩、想象。新鲜有趣,学生喜闻。

二是课中,童谣激趣提炼。如教学《蚕姑娘》,过渡时出示:“蚕姑娘,白又胖,咬桑叶,做花床,吐银丝,穿起来,真漂亮……”学生边打拍子边诵读,既能帮助学生提炼语段内容,又能体会语文学习乐趣。寓教于乐,学生乐见。

三是课尾,童谣激趣小结。如教学《林冲棒打洪教头》,总结时出示:“大教头,耍缨枪,武艺高来你真棒;不逞强,不莽撞,为人处事会谦让……”诵读中既深化了人物认识,又感受到童谣明快简练的语言。意味深长,学生受益。

(2) 巧学童谣,唱响校本课程。如果说童谣是语文课堂上的“特色菜”,那么每周一节的校本课程,童谣就是“主打菜”。童谣专题课以诵读指导为主,引导学生体会童谣中的节奏和押韵。

[案例回放]

例1

师:我们来念一念这首童谣。

一二三四五,上山打老虎;老虎不在家,打只小老鼠……(出示:《数字歌》)

师:多么熟悉的歌谣,老师也想来读一遍,注意听哦(师读时比较有节奏)。

×××××,×××××。×××××,×××××。

师:你听出了什么特点?

生:我感到这首儿歌很有节奏。

生:我感到这首儿歌里五、虎、鼠很押韵。

师:节奏、押韵是童谣的特点之一。接下来,请大家用自己创编的节奏打拍子来读。

……

例2

师:下面这一首童谣,哪个同学来念一念?

月亮婆婆,你有几个囡?我有十个囡,一个囡叫她去擦桌,擦了四个角。(出示:《月亮婆婆》)

生:用普通话念。(比较生硬)

师:感觉怎么样?

生:好像不太押韵。

师:是呀,但如果我这样念,感觉又怎样呢?(师用方言念)

生:押韵了。(我们这儿的方言中囡、桌、角带有韵母“o”的音。)

师:有些民间童谣要用方言念。

师:谁用方言念念《月亮婆婆》。

师:感觉怎么样?(自然,亲切,上口)

师:我们再来一起读一读。

……

[案例评析]

这两个案例呈现了童谣诵读教学的基本方式。不难看出,节奏和押韵是指导诵读童谣的关键,只有读出节奏和押韵,才能读出童谣的味道。另外,很多童谣源自民间,带有浓浓的地方特色。因此,在指导诵读时,有时还要用上方言,才能将童谣的原汁原味表现出来。《月亮婆婆》中有一句“叫她去擦桌,擦了四个角”,用普通话念“桌”和“角”不押韵,但用方言读,两个字的韵母都带有“o”,听起来就有韵味了。在教学中,通过让学生前后两次体验读,既落实了童谣的节奏和押韵,又张扬了家乡方言的魅力和意义,不知不觉间,在孩子心里种下了“乡愁。”[5]

(3) 巧玩童谣,丰富校园生活。将童谣和学生喜闻乐见的活动结合起来,让他们在玩中诵、玩中唱、玩中学,童谣、童心、童趣融为一体,童谣进一步丰富了学生的校园生活。

一是童谣展台。利用班级板报开辟“童谣专栏”,把学生课内外搜集、创编的童谣“晒一晒”,供大家诵读;利用橱窗将学生给童谣配上的书法、漫画集中“贴一贴”,供大家欣赏;利用班级书柜将学生自制的《童谣汇编》“摆一摆”,供大家借阅。

二是童谣舞台。传统的童谣本无曲调,但是随着科技的发展,利用电脑技术给童谣谱曲并非难事。课余时间,引导学生给童谣谱上熟悉的曲调,既可以一首童谣谱上多种曲调,也可以一种曲调填写多首童谣,学生任选,自由发挥。利用专题课开展童谣吟唱会,学生走上舞台,传唱童谣,传递快乐。

三是童谣游戏。“玩”是儿童的天性。童谣自诞生起,“游戏性”成了童谣的基本属性。结合学生的课间活动,将童谣融入游戏活动中,是学生学习童谣的天然方式。如《磨麦》就能为低年级学生设计一个简单有趣的游戏活动。

[原文内容]

磨麦,请客。磨麦麸,请阿姑;磨麦皮,请姑爷;磨麦粉,请阿婶……

[游戏提示]

念唱这首童谣时,双方各用左手,握住自己的右手腕,再用右手交相握住对方左手,成一个口字形,来回水平旋动,仿效推磨的动作。游戏的双方既可以是亲子互动,也可以是同学之间的嬉戏。

2.赏析童谣:感受语言之美

(1) 探童谣——包罗万象的内容。童谣来源广泛,类别繁多,为了充分激发学生了解童谣历史,感受童谣取材之广,数量之多,我在班上开展了“百佳童谣”探究活动。引导学生从中感受到童谣内容丰富多彩,包罗万象,真切地体会到童谣即生活。

宣传发动:组织学生通过各种渠道,搜集各种类型的童谣,每人摘录喜欢的10首童谣。

整理归纳:以4人小组为单位,依据不同内容,如动物篇、礼仪篇、谜语篇、游戏篇等八类,选出20首童谣参加班级评选。

展示推荐:全体同学自主诵读小组推荐的童谣,选出自己最喜欢的内容,附上推荐词。

评选百佳:组织班级“好童谣推荐会”,选出“百佳”童谣。

撰文报告:各小组完成一份童谣“微报告”,择优参评市级研究性学习比赛。

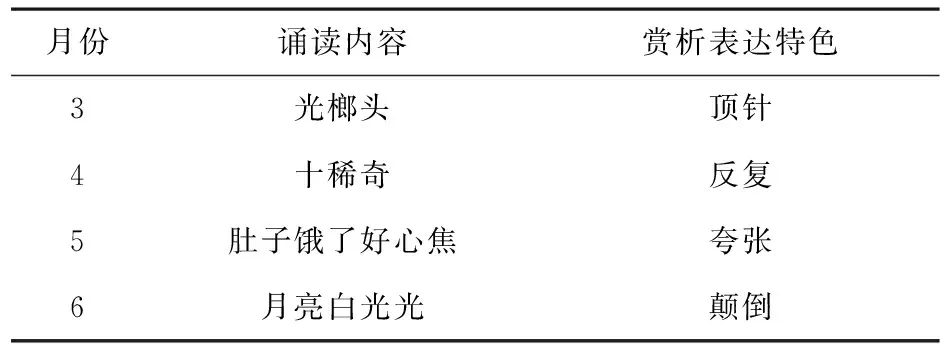

(2) 品童谣——多姿多彩的表达。童谣虽然篇幅短小,内容浅近,但是语言表达极具特色,表现方式多姿多彩。为了让学生了解童谣的结构特点,感受童谣的语言艺术。每个月开展一节校本课程课引导学生对童谣进行简单的赏析,初步体会童谣的语言特点(见表1)。

表1 2013年春童谣诵读赏析安排

虽然这些赏析或许是蜻蜓点水,但并非一无是处,在学生幼小的心田里播撒一些文学的种子,相信总有一天会绽放花朵。花儿开放,难道一定要在春天吗?

3.创编童谣:展现智慧之美

童谣教学既要珍视阅读实践,也要重视写作实践,两者合一,整体构架,童谣微课程才会愈发丰盈,语文味儿才会愈发浓厚。在具体教学过程中,要创设能使学生积极参与、乐于表现真实内心的学习情境和民主氛围,激发学生自主创作,自我表达,在丰富的编谣、创谣实践活动中体验和感悟语言。

(1) 多元链接。创编童谣,需要找到合适的链接点,牵一发而动全身。这样的童谣创编才具有现实性,才能对学生的语言发展起到指导作用。

链接教材:在我们的语文教材中不乏创编的切入点。如学习苏教版三上“习作5”中有关“端午”的童谣后,启发学生创编“节日”童谣,展现传统佳节盛况。

链接学习:用童谣展现正确的学习方法和良好的学习习惯,也是创编童谣的切入点。如引导学生创编“字典歌”,鼓励学生勤用字典,善查字典。

链接生活:丰富多彩的儿童生活,也为创编童谣提供了很多契机。如结合“四好少年”评选,引导学生将生活感悟编成童谣,讲讲自己的成长经历。

(2) 多元交流。创编童谣的过程其实就是一种对话和交流,可以写给自己,也可以写给他人,互助碰撞,释放心声。

写给自己:自述,自省,自得其乐。用童谣的形式记录学生自己的生活,抒发自己的所感所想,得失之间自我对话,留下一段心路历程。如学生用童谣总结自己的课外阅读:“多读书,多看报,每天晨读很必要;细观察,勤积累,语文学习差不了。”写给自己,自得其乐。

写给别人:交流,交际,交流心灵。给别人创编童谣,既是一种人际交往,又是一种心灵交流,收获的是心灵的共鸣和情感的交响。创编的对象不受约束,创编的内容不拘一格。去年春季学期班上一名女生将要转到其他学校就读,她的同桌就写了一首童谣以表送别之情:“小辫子细又长,同桌三年你真棒,今一别,不知何时再相望。”一首童谣,一份情谊,同桌之情跃然纸上。

互助创编:共赏,共鸣,共享成长。童谣既能个人写,又能合作写。在互助创编过程中,或提醒,或纠正……分享情感,共享智慧。2013年秋,全市“家乡颂”主题征文规定每个班级只能限交一篇参赛,我就发动全班同学共同创作一首童谣赞一赞家乡。大家通力合作完成的作品《家乡美》终获小学组一等奖:“……添新衣,换旧貌,处处洋溢新气息。高楼大厦平地起,滨河广场好给力。封缸酒、雀舌茶,美名香飘一万里……”还记得当时为了“给力”一词,推敲数次,几经修改,虽唇枪舌剑,然其乐融融。

(3) 个性表达。童谣的创作方法多种多样,表现方式层出不穷。结合具体的内容,依据不同的环境,学生或写,或画,或猜……只要学生喜欢就好,尊重学生的选择,倡导学生个性表达,体会创编的无限乐趣。

数字童谣。在童谣世界里,常见数字歌,学生读多了,自然会运用。针对每年一次的新生入队活动,我鼓励学生编写数字童谣,帮助一年级小朋友学系红领巾。如“一把领巾披上肩,二把两角左右交,三把右角绕左角,四把右角上下穿,五把右角向下拉,六把领结整整牢……”你看,是不是既有趣又实用呢?

生字童谣。识字童谣,古已有之。教学中结合学生易错生字,让学生编写生字童谣亦很有趣。为了记住“攀”的写法,我鼓励学生利用字形的组成部分编创童谣。如“向上爬,向上爬。伸出手,大力抓住树枝丫。成功啦,成功啦!”学生仔细观察,认真辨析,不仅诞生了有趣的生字童谣,而且轻松地记住字形,还明白了生字意思。

漫画童谣。漫画一向受学生喜欢,于是我就鼓励他们将漫画改编成童谣,一石激起千层浪,各种各样的漫画童谣应运而生。反之,用漫画图解童谣,学生照样非常喜欢。漫画、童谣都是学生喜欢的阅读对象,两者结合,交映生辉。

谜语童谣。元宵节来临之际,我就开展“谜语童谣会”,鼓励学生创编谜语童谣,如“一物生来味道好,半边有鳞半边角。半边河里把水游,半边山上来吃草。(打一字)”学生一边诵读,一边竞猜,不亦乐乎。

童谣姓“童”,用学生喜欢的方式诵读童谣;童谣如“歌”,用学生喜欢的方式书写童谣。这样,童谣才能真正走进学生的心中。当学生们愿意张开嘴,去读、去诵,拿起笔去想、去写时,那向着文学殿堂的步子就已经开始迈出了。迈出第一步,走好第一步,一步一个脚印,童谣微课程一定会走得很好,走得更远。

[1] 王瑞祥.童谣与儿童发展[M].杭州:浙江大学出版社,2011:19.

[2] 朱自强.快乐语文读本[M].长沙:湖南教育出版社,2008:10.

[3] 朱自强.朱自强精选儿童文学读本[M].青岛:青岛出版社,2014:6.

[4] 许红.校园德育童谣:构筑道德生活的基石[J].现代中小学教育,2010(2):1-4.

[5] 何夏寿.唱玩民间童谣[J].语文教学通讯(小学篇),2014(3):29-32.

[责任编辑:黄晓娜]

10.16165/j.cnki.22-1096/g4.2015.12.005

2015-05-05

冷漓锦(1979-),男,江苏金坛人,中小学高级教师,常州市学科带头人,金坛市十佳青年教师。

G623.8

A

1002-1477(2015)12-0017-05