基于居民旅游感知的大都市边缘旅游非优地发展研究

——以广州市长洲岛为例

2015-01-11徐秀玉

徐秀玉

(广东工贸职业技术学院,广东 广州 510510)

基于居民旅游感知的大都市边缘旅游非优地发展研究

——以广州市长洲岛为例

徐秀玉

(广东工贸职业技术学院,广东 广州 510510)

运用SPSS19.0统计软件,采用因子分析统计方法,以广州市长洲岛为例,从社区居民旅游感知的角度对大都市边缘的旅游非优地的开发进行研究。研究结果表明:在旅游发展影响感知方面,当地居民认为旅游发展一定程度上具有增强对外交流、改善福利设施、提升经济效益、增强旅游效应等正影响作用,但是对旅游发展带来的生活环境破坏、相关利益失衡和社会生态破坏的负影响感知强过正影响感知。在旅游发展态度方面,居民对目前的旅游开发状态和政府旅游开发和管理表示不满。在旅游发展规划感知方面,居民对长洲岛旅游发展前景具有一定信心,对休闲旅游、文化旅游、访古旅游资源的挖掘持较高的支持率。针对以上社区居民的旅游发展感知特征,提出了长洲岛旅游发展要挖掘休闲资源、打造休闲环境、完善开发机制的对策建议。

居民;社区;旅游感知;旅游非优地;长洲岛

1 研究背景

伴随着大都市的发展,都市地域结构引起了学界的普遍关注,其中都市边缘区的研究成为关注的热点。1936年德国地理学家赫伯特·路易斯从城市形态学角度研究柏林的城市地域结构中首次提出城市边缘区的概念。中国在20世纪80年代中期从国外引进此理论并着手开始研究,至今在城市边缘区界定[1-5]、城市边缘区空间及功能[6-10]、城市边缘区开发[11-14]等方面取得了丰硕的研究成果。其中很多研究表明,随着大都市核心区和边缘区联系的增强,都市边缘区的功能日益强化,尤其是其游憩功能需求增长最快[15]。因此城市边缘区旅游开发也逐渐成为学术界研究的热点问题。目前,国内在城市边缘区旅游空间结构及区位[16-18]、旅游开发模式及机制[19-22]等方面都进行了重要的探索和实证研究。但是在探讨过程中,缺乏对都市边缘特殊旅游地的关注。

随着旅游业的快速发展,关于旅游落后地区的研究日益增多。目前在中国,关于旅游落后地区的表述众多,其主要表述有“旅游欠发达地区”、“旅游非优区”、“旅游弱势地区”、“旅游温冷地区”、“边缘型旅游地”、“二三级旅游地”等[23],但是目前学术界普遍接受“旅游非优区”这一特征表述。并且无论何种表征方式,最终还是归到“旅游业发展总体水平落后”[24]这一最终实质上来。许春晓最早提出旅游资源非优区概念并围绕此主题进行了一系列研究,众多专家学者针对不同类型的旅游非优区进行了大量的实证探讨[25-31],探讨的主题主要围绕旅游非优区如何实行合理规划和开发,从“非优”转变为“优”,实现品质突变,但是研究存在一定不足。首先,在旅游非优地的类型探讨上,较多侧重于经济欠发达区的旅游地的开发研究,而对于大都市边缘旅游非优地这一类型关注较少。而大都市边缘旅游非优地具有地理区位、客源市场和经济条件的优势,是旅游非优地中具有提升潜力优势的类型[30]。对此类型旅游非优地进行开发探讨,对于完善旅游非优地发展理论具有一定的意义。其次,目前关于旅游非优地的研究热点主要集中在旅游非优区的开发模式、开发策略、开发政策等宏观层面的探讨,而忽视了作为旅游开发的相关主体之一,即旅游非优地居民在旅游开发中的作用的探讨。旅游地居民是旅游地重要的利益相关者,其对旅游发展的感知和态度是旅游发展状况的 “晴雨表”[32]。研究居民的旅游感知和态度对旅游开发规划、运营管理,实现旅游企业、社区和居民的三方和谐共赢具有重要的指导意义[33]。目前旅游地居民感知研究一直是国内外旅游研究的热点,但是大多数研究主要集中在热点旅游地,而鲜见对旅游非优地的关注,关注旅游地居民感知对非优旅游地开而不发的状态的改善具有积极意义。基于此,笔者选择广州市长洲岛为实证研究地,通过旅游发展影响感知、旅游发展态度感知、旅游发展规划感知等项目综合探讨居民旅游感知与态度,并在此基础上对旅游非优地深入开发进行探讨。

2 研究区概况和研究设计

2.1 研究区概况

广州长洲岛位于广州东缘,是黄埔地区珠江上的一个江心岛,面积约12.6 km2。该岛凭借叱咤风云的黄埔军校和岛上优美的风光于1992年被广州市政府定位为文化旅游风景区,并作为广州旅游开发的“月亮工程”。市政府以正式文件明确冻结该岛非军事地区的全部建设用地。从此,长洲岛正式开始大力发展旅游及其相关配套行业。然而迄今为止,长洲岛历经数次旅游规划,但旅游开发依然未达到预期状态,在旅游资源、旅游区位、旅游经济和旅游客源方面均存在明显性非优特征。从旅游资源上来看,长洲岛的旅游资源主要以历史文化旅游资源为主,其中反映近代革命历史的黄埔军校是其最著名的旅游资源,其他的历史旅游资源大都特色不明显,且在整个岛上分布散乱。从旅游区位上来看,长洲岛目前交通极为不便利,岛上景点之间还是缺乏连续性和通达性。从旅游经济上来看,当地经济条件比较广州市区相对较差,这在一定程度上限制了旅游设施的建设和旅游投资的注入。从旅游市场上来看,在市场认可上,长洲岛旅游市场认可度较低,黄埔军校的知名度远远高于长洲岛旅游区。从客源市场上来看,长洲岛旅游依然是以本地游客为主。但是作为大都市边缘区的旅游非优地具有一定区位、客源市场和经济发展的优势,只要具备了相应的开发时机和合适的开发措施,长洲岛实现从目前旅游非优到优的转变可能性更强。

2.2 研究设计

在参考国内外研究文献的基础上,根据长洲岛旅游发展现状,笔者采取问卷调查和现场访谈的方法对长洲岛居民的旅游感知进行分析。调查问卷分为4部分:人口特征、旅游发展影响感知、旅游发展态度感知、旅游发展规划感知。在旅游发展影响感知方面,根据已有的研究成果,主要从旅游活动对旅游地在经济、环境和社会文化等方面的影响反映当地居民的感知状况。借鉴AP[34]等人的成果,并参考其他学者[35-37]使用的量表,根据长洲岛的实际情况,选择了经济、环境、社会文化方面正负影响因子21个感知项目。在发展态度感知方面,选择了发展现状和政府作用2个感知项目。在发展规划方面,选择了旅游发展前景和旅游资源认识2个感知项目。问卷的第二、三、四部分全部使用李克特量表,量表分1~5分等级评分。

调查于2012年12月在长洲岛进行,采用随机访问的方法,共发放问卷450分,回收问卷428分,其中有效问卷390份,问卷有效率91.1。问卷采用SPSS19.0进行分析,其中整个问卷发展影响感知、发展态度感知、发展规划感知项的的Coronach’s Alpha 系数分别为0.866,0.753和0.862,表明问卷设计题项可信度较高。

3 结果分析

3.1 调查对象人口特征

本次调查样本男女比例分别为55.9%和44.1%,调查群体年龄以20~45岁居多,占了调查样本的66.4%。调查样本相对文化程度比较低,高中或中专及以下水平人员占了61.6%。调查样本的收入水平相对较低,月收入水平3 000元以下群体占了70.5%,而根据广州市统计局统计数据显示,2012年广州市居民的平均月薪为5 313元。调查样本中82.6%的居民不从事旅游相关行业(表1)。

表1 调查对象人口特征

3.2 旅游发展影响感知

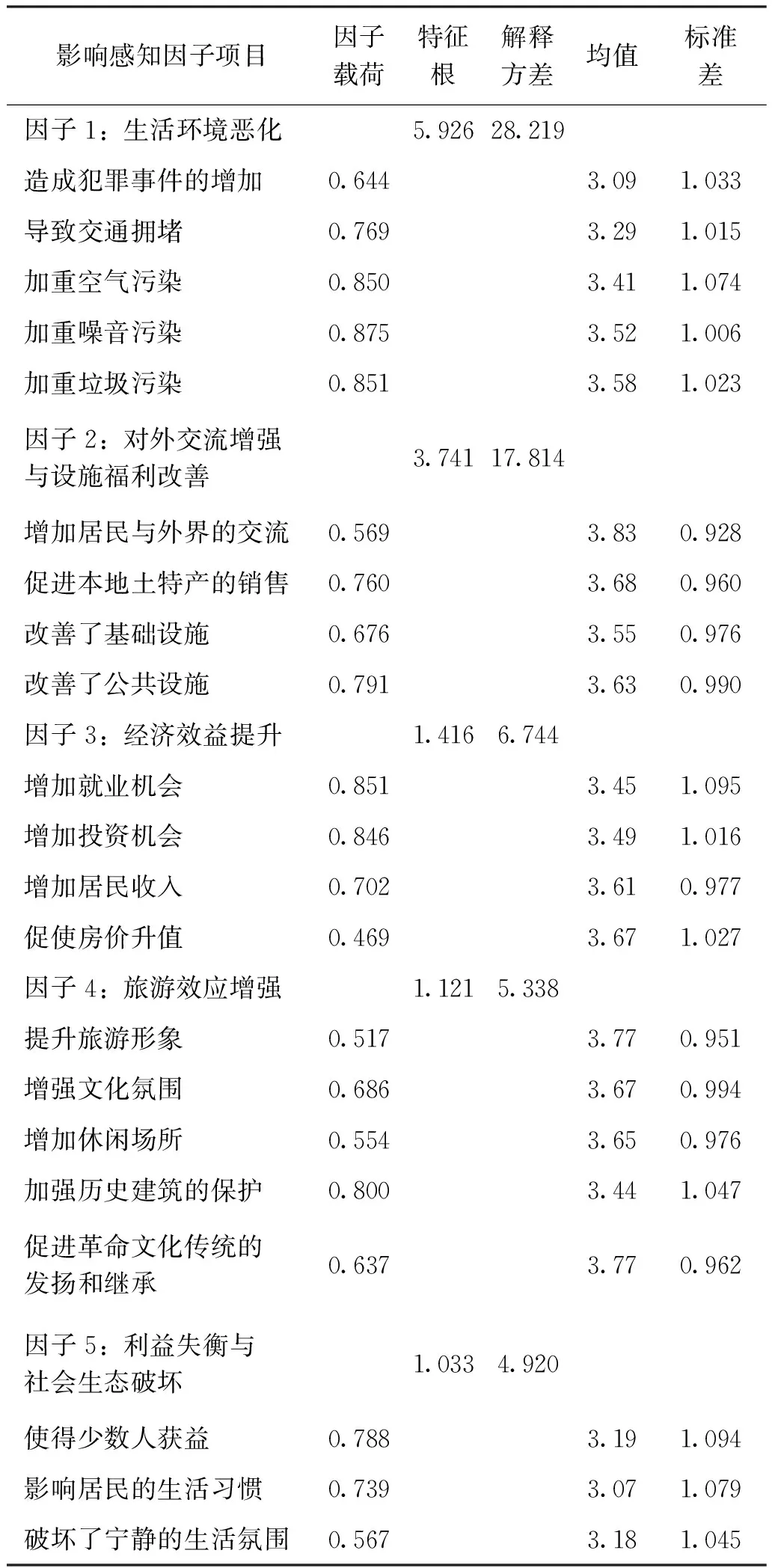

在旅游发展影响感知方面,采用因子分析的方法进行研究。根据因子分析研究的前提条件,首先采用KMO值及Bartlett球形检验,结果表明KMO值为0.863,Bartlett球形检验显著性系数为0.000<0.01,表明可以进行因子分析。本研究采取主成分分析方法,根据分析结果,21个感知项目可以提取5个公因子,因子载荷系数大于0.4,其累计贡献率达到63.035%。通过因子分析结果(表2),可以总结出居民对长洲岛十几年旅游发展的感知特征。

3.2.1 旅游发展在一定程度上导致了长洲岛生活环境的恶化

为了证明([0,1], ρ0)是完备度量空间,先证明几个引理。下文所用到的度量d是[0,1]上的通常度量,即d(a,b)=|a-b|。

公因子1包含“造成犯罪事件的增加”、“导致交通拥堵”、“加重空气污染”、“加重噪音污染”、“加重垃圾污染”5个项目,反映的是旅游发展导致的负面因影响,旅游发展导致了社会环境和自然环境的双重恶化现象。通过均值分析,居民对旅游发展导致自然环境恶化的印象更为明显。特别是周末和节假日游人增多造成的岛上的空气污染、噪音污染和垃圾污染让很多常住居民甚为不满。另外旅游发展导致了交通设施拥堵,目前长洲岛交通设施较差,公共交通只有430路、383路、67路、节假日公交5线,无法满足周末和节假日游人的需求。但是在这些感知项目上,调查结果反映的标准差较高,通过访谈发现居民在这些项目感知上,存在一定的差异性。对于旅游发展导致犯罪增加这一项均值得分较低,在访谈中大部分居民反映现在长洲岛的确犯罪率逐渐上升,治安环境日益恶化,这其中旅游发展有一定影响。但是也有居民反映这种情况更多的外来人口的增加导致,目前长洲岛的本地居民大多以老年人为多,很多年轻人在逐渐搬离长洲岛,外地常住居民日益增加,犯罪率上升是多方面影响的综合体现。

表2 旅游发展影响感知因子分析结果

3.2.2 旅游发展导致了对外交流增强和设施福利的改善

公因子2包含”增加居民与外界的交流”、“促进本地土特产的销售”、“改善了基础设施”、“改善了公共设施”4个项目,反映的是旅游发展的正影响。通过均值和标准差的判定,此因子反映的项目均值较高,标准差较低,在一定程度上反映了居民对旅游发展的认可。旅游发展让长洲岛名气更大,并进一步促进了长洲岛土特产的开发。旅游发展使得长洲岛的道路、公园等基础设施和公共设施得到进一步完善,为本地居民增加了更多的设施福利。

3.2.3 旅游发展一定程度上促使经济效益提升

公因子3包含“增加就业机会”、“增加投资机会”、“增加居民收入”、“促使房价升值”4个因子,反映的是旅游发展的正影响。从均值和标准差分析,此公因子各项均值在反映旅游正影响的各项因子中均值较低,标准差较高。这在一定程度上反映了居民对于旅游发展带来的经济利益反映不明确,且感知差异明显。在“增加居民收入”这一项上,均值得分最高,标准差较小,表明了居民认可旅游发展会带来经济收入的增加。在“增加就业机会”“增加投资机会”这两项上,均值得分相对较低,反映了居民对长洲岛旅游发展在促进就业和投资方面的认可度较低,标准差相对较高,反映了对这两项的感知存在人群差异。通过访谈表明,从事旅游行业的人群在这一方面的认可度明显高于非旅游从业者。在“促使房价升值”这一方面,均值得分相对较高,反映了居民对旅游开发对促使房价升值这一现象的认同,但这一项标准差相对也较高,表明居民对这一项的感知存在差异,通过访谈表明居民在房价升值这一方面的收益不均,能够为旅游所用的房产在一定程度上收益更高。

3.2.4 旅游发展促使旅游效应增强

公因子4包含“提升旅游形象”、“增强文化氛围”、“增加休闲场所”、“加强历史建筑的保护”、“促进革命文化传统的发扬和继承”5个项目,反映的是旅游发展的正影响。其中“提升旅游形象”、“增强文化氛围”、“增加休闲场所”、“促进革命文化传统的发扬和继承”项目均值得分较高,标准差较低,反映了居民对长洲岛旅游开发带来旅游形象的提升、文化氛围的增强、休闲场所的增加、革命文化传统得到进一步发扬和继承的认可。在“加强历史建筑的保护”项目上均值和标准差都较低,反映了居民不认同长洲岛旅游开发保护了当地的历史建筑。访谈中得知,长洲岛深井社区在上世纪曾存在大量具有特色的古民居,但是由于居民保护意识淡薄,很多居民进行房屋改建而不复存在,而现存的古民居则面临年久失修而倒塌消失的现状。就这一方面而言,旅游发展并没有充分挖掘古建筑的价值,在古建筑保护方面发挥的作用欠佳。

3.2.5 旅游发展导致一定的利益失衡与社会生态破坏

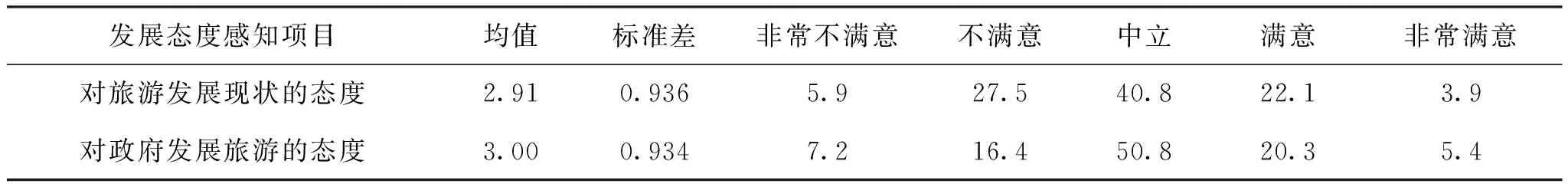

3.3 旅游发展态度感知

在旅游发展态度感知方面,设计了居民对旅游发展现状和对政府发展旅游态度两个项目。通过调查发现,长洲岛居民普遍对目前长洲岛发展现状感到不满,不满意及非常不满意比率达到33.4%,40.8%的居民对于长洲岛发展现状选择了中立的态度,这在一定程度上反映了长洲岛居民对旅游发展的漠视态度。在对政府发展旅游的态度方面,33.6%的居民表达不满,50.8%的居民对政府发展旅游表示中立,这些居民表示政府曾经数次组织进行长洲岛的旅游发展规划,但是屡次规划的效果都无法达到预期目标。

表3 旅游发展态度感知分析结果

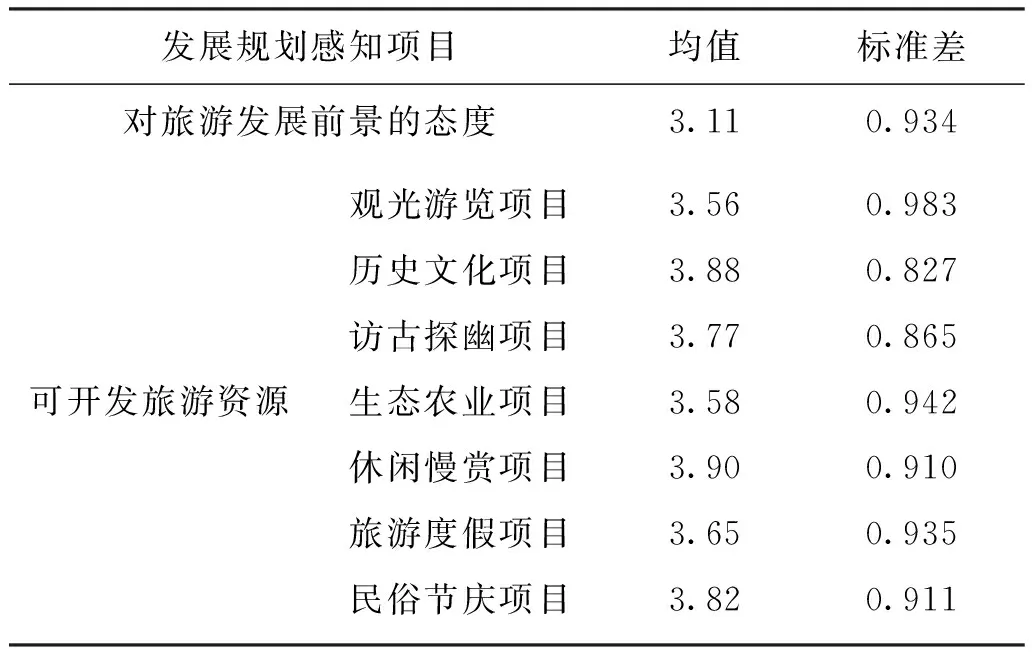

3.4 旅游发展规划感知

在长洲岛未来的旅游发展前景方面,通过调查统计,居民感觉长洲岛旅游发展有前景和非常有前景的比例达到了53.9%,反映了长洲岛居民对未来本地旅游发展前景还是有一定的信心,但是信心明显不足,有46.1%的居民对未来长洲岛发展前景选择了无发展前景和不好说的选项。在居民对长洲岛旅游资源的项目感知上,休闲旅游项目得分最高,其次是跟长洲岛特色相关的文化旅游项目、访古旅游项目和节庆旅游项目。居民对这些旅游项目的感知上得分较高,标准差较低,是居民认可的旅游开发项目。而观光游览、生态农业和旅游度假项目得分相对较低,标准差相对较高,反映了居民在这些项目的开发上认可度不高,且存在认知上的差异。

表4 旅游发展规划感知分析结果

4 结论与讨论

通过以上分析总结出长洲岛居民旅游发展的感知特征:在旅游发展影响感知方面,当地居民认为旅游发展一定程度上增强了对外交流、改善了设施福利、提升了经济效益、增强了旅游效益,但是对旅游发展带来的生活环境破坏、相关利益失衡和社会生态破坏的负影响感知强过正影响感知;在旅游发展态度方面,居民对目前的旅游开发状态表现出一定的漠视态度,对政府旅游开发和管理表现出较强的不满;在旅游发展规划感知方面,居民对长洲岛旅游发展前景具有一定信心,对休闲旅游资源、文化旅游资源、访古旅游资源的挖掘持较高的支持率。基于长洲岛居民旅游发展感知的分析,对长洲岛旅游发展提出以下优化建议。

4.1 挖掘休闲资源,打造生态慢岛

随着旅游的发展,中国的旅游逐渐由观光旅游向休闲旅游转型,甚至出现了无景点旅游的休闲旅游方式。有专家学者指出:休闲旅游的鲜明特征是对旅游资源级别的关注度下降,其实质是通过旅游来休闲,离开定居点到异地观光、娱乐、健身,以此放松身心、修身养性、实现自我,而游览观光和对知名景点的关注已经弱化成为旅游中的一小部分[38]。这种旅游的转型为城市边缘非优旅游地的重新塑造提供了很好的开发思路。长洲岛目前开发的旅游景点主要以革命历史文化旅游景点为主,除了黄埔军校知名度较高以外,其他文化景点知名度很低,且这些景点规模较小,且在整个岛上分布散乱,主体性旅游资源的整体价值较低,单搞传统意义的观光旅游开发肯定难以发展。但是长洲岛打造休闲旅游目的地确是具备一定的优势:首先,长洲岛位于广州这一大都市的边缘,拥有良好的休闲客源优势;其次,长洲岛作为珠江一个江心岛,为珠水环绕,岛上森林、农田保持较好,整体生态环境具有优势;另外,长洲岛还保持有一定的古村、传统民俗风情和特产,在一定程度上丰富了长洲岛的休闲旅游资源。因此,长洲岛的旅游开发必须围绕休闲产品进行升级,才能更好发挥长洲岛的优势。在对长洲岛居民感知调查中,休闲慢赏旅游项目是居民支持率最高的产品,表明了长洲岛居民也认识到了长洲岛相对于广州市区的优势所在,长洲岛的特色在于长洲岛整体的休闲氛围与大城市市区快节奏生活的鲜明对照。2013年,广州市黄埔区政府对外正式发布长洲岛的旅游形象口号“长洲,让心灵憩息的慢岛”,力图打造国家级生态文化旅游岛。这在一定程度上表明了长洲岛旅游发展迎来了新的契机,也为长洲岛由旅游非优地向旅游优越地转化奠定了基础。

4.2 整合休闲环境,完善服务设施

随着城市环境的恶化和城市生活压力的加大,城市居民进行休闲旅游时十分关注优美和谐的生态环境、自由轻松的生活氛围、健康安全的绿色食品[38]。而通过长洲岛居民的感知调查发现,目前长洲岛的面临生态环境和社会环境恶化的现状。在生态环境上,空气污染、噪音污染和垃圾污染日益严重。在社会环境上,治安状况日益恶化,犯罪率不断上升,原生性的宁静生活状态得到破坏。而这些现状如果不能得到有效控制,长洲岛休闲旅游开发的基础环境一旦破坏,必然会制约长洲岛休闲旅游的进一步发展。

消费者选择休闲的目的是缓解生活压力,追求休闲氛围。这要求休闲供给必须能够使人们高效率地支配他们的休闲消费,这给休闲服务提供提出了更高的要求。通过居民感知调查,居民反映长洲岛经过近20年的旅游发展,公共设施和旅游设施有了明显改善,但是还存在比较严重问题。在旅游交通方面,目前进入长洲岛的旅游交通方式比较单一,可进入性差,交通的落后限制了长洲岛旅游的进一步发展。在岛内交通上,岛内公共交通严重落后,各个景点之间缺乏通达性。在旅游住宿方面,目前长洲岛旅游住宿设施还比较落后,接待环境差。在餐饮服务方面,餐饮接待环境不佳,餐饮消费维持在低档次水平。落后的服务接待水平在一定程度上会限制休闲旅游的深入发展。

4.3 加强政府主导,完善开发机制

旅游开发除了要依赖市场机制外,政府的主导作用在旅游开发规划中不可忽视。通过居民旅游发展感知调查发现,部分长洲岛居民对政府发展旅游的态度不满,居民认为政府在规划、投资、引资、资源保护方面很多措施不得力,从而造成了长洲岛目前开而不发的局面。虽然这部分居民的观点稍显偏激,但是也在一定程度上反映了政府在长洲岛的旅游规划中作用没有充分发挥。而长洲岛如果向生态休闲旅游地方向发展,必须加强政府在开发中的作用,做好行业指导者、市场监督者、资源投资者等多重角色。

在长洲岛旅游的进一步开发中,要着力关注多方力量的参与,尤其是普通民众的参与。通过居民感知的调查发现,目前长洲岛居民对长洲岛旅游的发展现状和发展前景大部分居民选择了中立的态度,表明了居民对长洲岛旅游发展的漠视现状。这在一定程度上反映了大都市边缘区的旅游地居民没有经济欠发达区旅游地居民想通过旅游改变经济状况的渴望。对于土生土长的本地居民来说,大都市边缘的较为优越的地理区位为长洲岛本地居民提供了更多的发展机会,目前很多年轻人逐渐搬离长洲岛,去广州市区打工或者工作。而随着外来人口的逐渐增多,留守本地的居民越来越多通过房屋出租或者为外来居民服务赚取利润。但随着旅游开发的深入,社区居民在旅游发展中的作用日益重要,长洲岛的旅游的深入发展必须取得当地居民的支持。

[1]顾朝林,陈田,丁金宏,等.中国大城市边缘区特性研究[J].地理学报,1993,48(4):317-328.

[2]李世峰.大城市边缘区地域特征属性界定方法[J].经济地理,2006,26(3):478-481.

[3]林坚,汤晓旭,黄斐玫,等.城乡结合部的地域识别与土地利用研究[J].城市规划,2007,31(6):36-44.

[4]钱建平,周勇,杨信廷.基于遥感和信息熵的城乡结合部范围界定[J].长江流域资源与环境,2007,16(4):451-455.

[5]曹广忠,缪杨兵,刘涛.基于产业活动的城市边缘区空间划分方法[J].地理研究,2009,28(3):771-780.

[6]倪少春,贾铁飞,郑辛酉.城市边缘区土地利用与城市化空间过程——以上海市西南地区为例[J].地域研究与开发,2006,25(2):92-95.

[7]房国坤,王咏,姚士谋.快速城市化时期城市形态及其动力机制研究[J].人文地理,2009(2):40-43;124.

[8]王发曾,唐乐乐.郑州城市边缘区的空间演化、扩展与优化[J].地域研究与开发,2009,28(6):52-57.

[9]王莉霞,张杰.浅析城市边缘区的特征与功能——以兰州市为例[J].干旱期地理,2010,33(5):825-830.

[10]李禕,沈晓艳,龚海涵,等.中国城市边缘区的发展演化机制研究:以南京江北地区为例[J].现代城市研究,2015(2):18-22.

[11]李丽雅.特大城市边缘区城市化与行政区划体制改革研究——对特大城市边缘地区“撤县(市)改区”模式的透视[J].经济地理,2002,22(4):460-464.

[12]范凌云,雷诚.大城市边缘区演化发展中的矛盾及对策——基于广州市案例的探讨[J].城市发展研究,2009(12):22-28;55.

[13]叶林,邢忠,颜文涛.生态导向下城市边缘区规划研究[J].城市规划学刊,2011(6):68-76.

[14]胡道生,宗跃光,邹婕羽.大城市边缘区新型城镇化空间整合的组团模式——基于宁波的案例研究[J].城市发展研究,2014(7):48-55.

[15]王云才.论都市郊区游憩景观规划与景观生态保护[J].地理研究,2003,22(3):324-334.

[16]吴必虎.大城市环城游憩带(ReBAM)研究——以上海市为例[J].地理科学,2001(4):354-358.

[17]苏平,党宁,吴必虎.北京环城游憩带旅游地类型与空间结构特征[J].地理研究,2004(3):403-410.

[18]吴丽云,董锁成.大都市边缘区的旅游区位及发展战略[J].社会科学家,2011(3):90-92.

[19]吕君,刘丽梅.我国城郊旅游开发的驱动力分析[J].地域研究与开发,2006,25(4):71-74.

[20]郭鲁芳,王伟.环城游憩带成长模式及培育路径研究[J].旅游学刊,2008(2):55-59.

[21]许树辉,肖海平,左盘石.城市边缘区旅游开发创新研究——以广西横县为例[J].国土与自然资源研究,2013(1):61-64.

[22]李亚娟,陈田,王婧,等.大城市边缘区乡村旅游地旅游城市化进程研究——以北京市为例[J].中国人口·资源与环境,2013,23(4):162-168.

[23]张志宏.旅游非优区的界定及特征分析[J].商业时代,2013(11):129-130.

[24]罗艳菊,黄宇.旅游资源非优区的若干理论研究[J].干旱区资源与环境,2005(5):126-130.

[25]要轶丽,郑国.旅游区位非优区的旅游业发展研究——以山西运城为例[J].旅游学刊,2002(5):58-61.

[26]朱桃杏,陆林.旅游资源非优区的旅游可持续发展——以安徽省芜湖市为例[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2004(5):531-535.

[27]孙晓玲,陆林.旅游资源非优区的旅游开发研究——以全椒县为例[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2007(1):88-91.

[28]王玲,何雨.西部旅游资源非优区产品开发研究——以内蒙古自治区乌审旗为例[J].干旱区资源与环境,2008(10):195-200.

[29]徐秀玉,陈忠暖.经济欠发达型旅游资源非优区的开发探讨——以山东省阳信县为例[J].资源开发与市场,2008(9):855-857.

[30]赵小芳,耿建忠,宋金平.大城市边缘旅游资源非优区旅游发展模式——以河北省三河市为例[J].城市问题,2010(5):50-55.

[31]曹华盛,程春洁.三峡库区旅游资源非优区判识及其发展途径[J].经济地理,2014,34(3):187-192.

[32]刘丽梅,吕君.中国社区参与旅游发展研究述评[J].地理科学进展,2010,29(8):1018-1024.

[33]许振晓,张捷等.居民地方感对区域旅游发展支持度影响:以九寨沟旅游核心社区为例[J].地理学报,2009,64(6):736-744.

[34]Ap J,Crompton J L.Developing and testing a tourism impact scale.Journal of Travel Research,1998,37(2):130-138.

[35]卢松,张捷,苏勤.旅游地居民对旅游影响感知与态度的历时性分析:以世界文化遗产西递景区为例[J].地理研究,2009,28(2):536-548.

[36]卢松,杨兴柱,唐文跃.城市居民对大型主题公园旅游影响的感知与态度:以芜湖市方特欢乐世界为例[J].旅游学刊,2011,26(8):45-52.

[37]衣传华,黄常州.旅游地居民对主题景区旅游影响的感知与态度——以常州环球恐龙城为例[J].地理研究,2013,32(6):1165-1176.

[38]杨美霞,基于休闲视角的旅游资源分析与评价——以江苏泰州为例[J].社会科学家,2014,45(3):90-95.

RESEARCH ON TOUTISM DEVELOPMENT OF NON-OPTIMAL TOURISM DISTRICT IN METROPOLIS FRINGE AREA BASED ON THE RESIDENTS PERCEPTION——A CASE STUDY IN CHANGZHOU ISLAND OF GUANGZHOU CITY

XU Xiu-yu

(GuangdongCollegeofIndustryandCommerce,Guangzhou510510,Guangdong,China)

Using the SPSS19.0 statistical software and factor analysis method,as an example of Changzhou island,this paper analyze the tourism development of non-optimal district on the edge of the metropolis from the perception of community residents.Research results show that:in terms of tourism development impact,the local residents consider that tourism development has the positive effects such as strengthening the communication,perfecting the welfare facilities,improving economic efficiency and enhancing the tourism benefits.While,it has the negative impacts such as destroying the living environment,leading to benefits imbalances and social ecological destruction.In terms of attitudes of tourism development,residents discontent the current tourism development status and the government management.In terms of perception of tourism development planning,the residents have certain confidence and support developing the leisure tourism resources,cultural tourism resources and the relics tourism resources.On the above characteristics of community residents’ perception of tourism development,this paper proposed development suggestions,such as exploring the leisure resources,building the recreational environment and perfecting the mechanism of development.

resident;community;tourism perception;on-optimal tourism district;Changzhou Island

2015-09-12;

2015-10-14.

徐秀玉(1981-),女,山东省莱州市人,讲师,经济师,硕士,研究方向为休闲旅游规划与管理、城市发展与规划.

F59

A

1001-7852(2015)06-0044-07