新疆哈萨克族传统婚礼仪式音乐研究

2015-01-06汪菁

汪 菁

(新疆艺术研究所·新疆非物质文化遗产保护研究中心 新疆 乌鲁木齐 830000)

哈萨克族的人生礼仪带有浓郁的草原游牧民族特色,在哈萨克族的传统习俗里,人从出生到死亡要经历一系列的仪式:诞生礼、放摇床礼、割礼、婚礼和葬礼,通过一个仪式,就通过一个人生阶段,进入一个新的角色。哈萨克族礼仪作为一种文化现象,形成之后便有相对的稳定性,一代代的延续至今,形成草原民族最有特色的人生礼仪代表。哈萨克族婚礼中的仪式及仪式音乐,不仅体现了哈萨克族丰富的民俗和多彩的音乐,也体现了哈萨克族悠久的历史与文化。

哈萨克族婚礼上的仪式音乐属于哈萨克族民歌范畴。哈萨克族民歌音乐特点上可分为“安”“月令”和“吉尔”三大类。“安”类的歌曲有固定的歌词和曲名,表演形式上可分为独唱与弹唱两种。“月令”无固定的歌词和旋律,由歌手即兴编唱,演唱形式以对唱(阿依特斯)兼有自弹自唱或独唱。“吉尔”,指有固定曲调,即兴填词的一类哈萨克民歌,哈萨克民间包括唱给四种牲畜的歌、同宗教有关的歌、哀悼的歌等民间习俗歌都叫做“吉尔”。具体到新疆哈萨克族婚礼仪式音乐来说,宣布婚礼开始的《萨仁》、父母与子女的告别歌《阔鲁斯》、新娘哭嫁歌《森斯玛》、婚礼上的揭面纱歌《别塔夏尔》属于吉尔,新郎和伴郎与伴娘的对唱《加尔-加尔》属于月令,男方到女方家的接亲所唱《祝你们幸福》等属于安。

一、哈萨克族婚礼仪式音乐歌词分析

哈萨克族有着自己的语言和文字。哈萨克语在形态上属于黏着语类型,系属阿勒泰语系突厥语族克普恰克语支,是在古代居住在哈萨克草原上族源非常接近的康居、乌孙、钦察、阿里钦、阿尔根、克烈、乃蛮等部落语言基础上形成的。[1]哈萨克族的音乐都有自己独特的风格和形态,而形成这种独特的风格和形态的原因是多方面的,其中,语言和音乐的关系尤为密切,相互间的影响与渗透也最为直接。

1.格律

哈萨克族婚礼仪式音乐是用哈萨克语演唱的。哈萨克语在语音、语法、词汇方面的特点对于哈萨克民歌格律具有决定性的影响。它的语法意义基本上是通过词的附加成分来表示的,一个附加成分表示一种语法意义,此外,它的语音和谐规律非常严格。哈萨克语的词由一个或几个音节组成,在一个词里有几个元音就有几个音节,哈萨克语的元音有:a、藜、o、u、覸、e、i、覬、y。在句子里,绝大多数单音节词都可能通过一定的语法变化而成为多音节。哈萨克语是一种没有声调的语言,多音节的词有轻重音之别。词的重音一般情况下在最后一个音节上。

哈萨克族民歌的诗行由一定数目的音节组成。哈萨克族民歌的歌词多为四句一章,一般每行十一个音节,也有每行为五、六、七、八、十个音节的。在哈萨克婚礼仪式音乐中,最常见的是每个诗行包括七个音节的民歌。

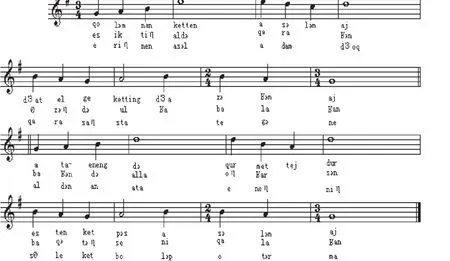

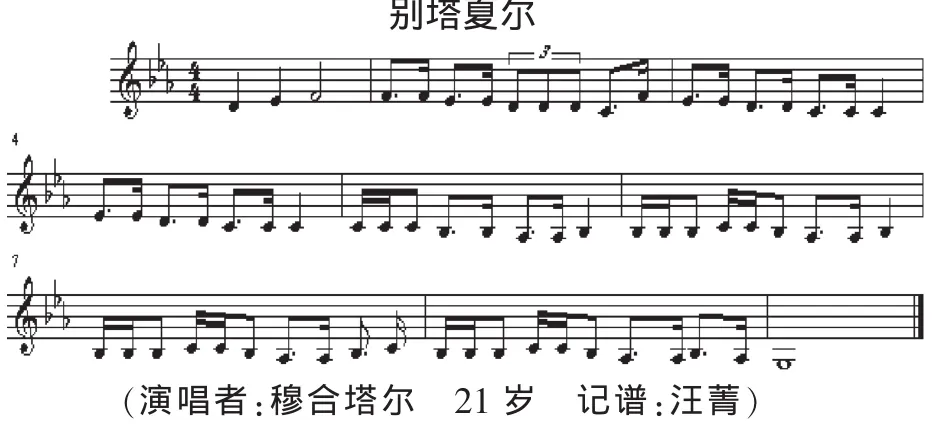

例如笔者2006年采自阿勒泰地区阿勒泰市的揭面纱歌《别塔夏尔》就是每行七个音节:

谱例1:

歌词大意:

大家快来迎新媳,

给我见面礼我心欢喜,

别再挑逗和嬉戏,

告诉我新娘的名和姓。

清高的新媳多美丽,

她的面容似皎月,

今天把新娘接回家,

懒惰的人不敢再怠慢。

哎,新媳妇啊,新媳妇,

我要为你揭开面纱,

你的婆婆把恰秀撒,

你的公公一直在期盼,

这一天幸福又欢快。

哎,新媳妇啊 ,新媳妇,

精明的头脑像喜鹊,

白皙的皮肤像蛋清,

让你的马不要再回头。

2.修辞

歌词中常用比喻、夸张、问答、直叙、映衬等手法进行表达。借助与他们生活息息相关的事物,如动物、植物、高山、河流、环境来比喻较为多见。

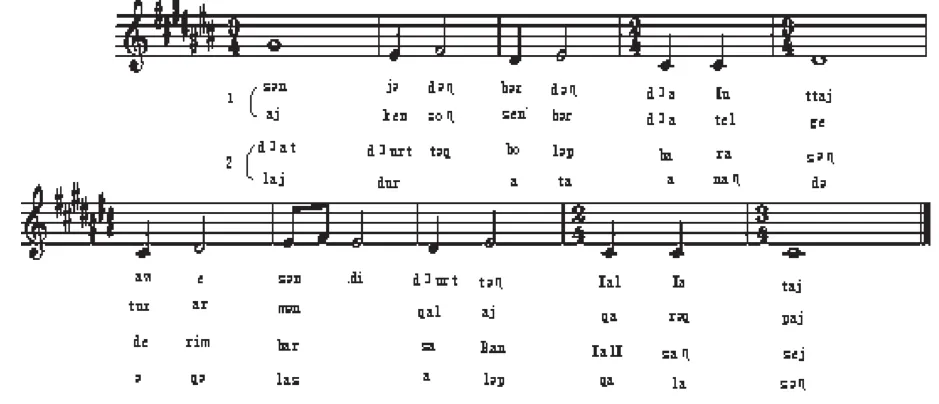

如笔者2008年采自阿勒泰地区阿勒泰市的《阔鲁斯》,谱例 2:

阔鲁斯

你就要远走高飞了,我的宝贝,

那边对你来说是个新家,

到那里一定要尊重你的公婆,

你还是个幼苗,我会把你挂念。

门前是一片灌木林,

我一直把你像儿子一样疼爱,

愿老天保佑你有人照顾你,

祝愿你永远能够心想事成。

没有人比你的丈夫更优秀,

他祖父辈就很有名气,

你在公婆与长辈们面前,

言谈举止要温文尔雅。

笔者2009年采自阿勒泰地区阿勒泰市的《阔鲁斯》,谱例 3:

阔鲁斯

(演唱者:帕里汗 60岁 记谱:汪菁 翻译:巴哈尔古丽)

歌词大意:

你是我们家的珍宝,

就像家乡天空的飞鸟,

你已经到了婚嫁年龄,

我的心里多么依恋不舍。

我的女儿就要出嫁了,

允许我有几句话向你交待,

你如果尊重你的公婆,

他们也一定会善待你的。

3.艺术构思

艺术构思是指作家、艺术家从生活素材的提取到孕育、创作成作品的一系列艺术思考活动。它涉及作品题材的选择和提炼、主题思想的酝酿和确定、形象体系的设计、整个作品内容的组织结构以及最恰当的表现形式的探索等。[2]

哈萨克族民歌歌词的艺术构思共有虚靠实和实引虚两种。

虚靠实即先虚后实的途径,也就是化情思为景物、以景托情的构思方式,其特点是,歌者基于一定处境产生了一定情感而需要抒发,运用一定景物来表达它,使这种抽象的情思物化。这是一个从主观到客观的构思过程,一种由内而外的构思方式。[2]如:谱例 2。

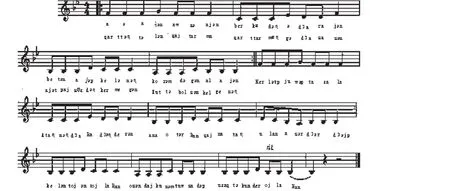

实引虚,即先实后虚的途径,也就是触景生情的构思方式。其特点是,客观事物的某种特点触动了歌者的感情神经,使本来潜伏于歌者内心的感情得以激发和表露。这是一种由客观到主观的构思过程,一种由外而内的构思方式。[2]如笔者2009年采自阿勒泰地区阿勒泰市的《揭面纱歌》,谱例 4[3]:

揭面纱歌

(演唱:赛力克 42岁 记谱:汪菁 翻译:巴哈尔古丽)

歌词大意:

我今天为大家主持神圣的婚礼,

为新娘揭面纱笑纳见面礼,

嘱咐新娘要尊重公婆,

公婆才会祝福你,

要和老人和睦相处。

祝福老人健康长寿,

千言万语汇成一句话,

欢迎你的到来。

公公的衣服不干净时,

儿媳要及时的为公公清洗

公公坐在大堂之上,

邀请了四面八方的朋友

正在进行的婚礼热闹非凡,

这一美好的时刻,

是大家共同努力而来。

笔者收集到的27首哈萨克婚礼歌属于虚靠实的艺术构思的有11首,实引虚的有16首。实引虚的16首中8首是《别塔夏尔》。

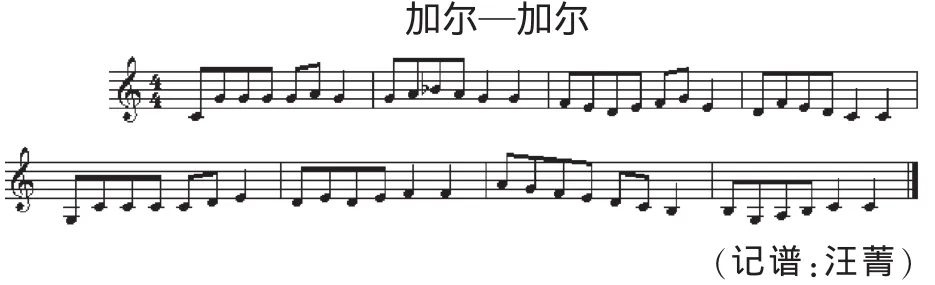

4.压韵

哈萨克民歌中歌词的音韵是有规律的,常见的有倍歌韵,即每四行中的一、二、四行押韵,在笔者记录的婚礼仪式音乐歌词中倍歌韵的例子较为多见,谱例2的第一段和第二段歌词、谱例3的第一段歌词、谱例4的第一段歌词;双生韵即一、二行押一韵,三、四行另押一韵;交叉韵即一、三行押一韵,二、四行押一韵,谱例2的最后一段歌词是交叉韵的一个实例。哈萨克族民歌非常注重押韵,因而歌词十分悦耳、易于上口。还有的歌曲以每句歌词的句尾衬词压韵,如 “加尔—加尔”。由于每句歌词后面有节奏的呼唤“加尔—加尔”,因此“加尔—加尔”成为这种仪式音乐曲的名称,在哈萨克族歌曲中以反复出现的衬词命名是非常常见的。

二、哈萨克族婚礼仪式音乐形态分析

1.调式音阶

哈萨克族婚礼仪式音乐的调式丰富多样,除了以五声音阶为基础构成的各种调式外,在旋律的风格和旋律的进行上还存在着与欧洲大小调体系相互融合的特征。旋律还常有降si的特征音出现,但一般是作为辅助音出现的。[4]如广泛分布于新疆哈萨克族聚居地的 《加尔—加尔》,谱例 5[3]:

旋律建立在以do为主音调式上的歌曲,采用在六声宫调式的基础上加上降si形成七声音阶调式,降si从上方给羽音以支持,成为羽音的辅助音。

笔者分析了所采集的27首婚礼歌的调式主音:do调式16首,占总比的59%;mi调式3首,占总比的11%;fa调式1首,占总比的4%;sol调式6首,占总比的22%;la调式1首,占总比的4%。do调式和sol调式是哈萨克族婚礼仪式音乐中较常用的调式。其中do调式运用得最为广泛,数量最多,占总数的一半以上,fa调式、la调式较少出现。在笔者调查的范围内未见到re调式和si调式的婚礼仪式音乐。

2.曲调

(1)旋律线

旋律线是音乐表现的重要手段之一,哈萨克族歌曲的旋律线多种多样,婚礼仪式音乐亦不例外。从现有仪式音乐资料来分析,其旋律线大致可归纳为以下几种形态:平稳式进行、波浪式进行、山峰式进行[5]。

1)平稳式进行:此类旋律运动幅度较小。此类旋律主要采取级进的方式,因其音乐形象比较单纯,情感波动不大,故旋律线平稳流动,多用同度、二度、三度等音程进行。[5]这种旋律线善于表现一种安静的、内在沉思般的情感状态。如谱例4(片断)

2)波浪式进行:有些仪式音乐的旋律进行宛如连绵的丘陵,作波浪式起伏。音程关系多用二度、三度、四度级进或小的跳进。[5]这种窄幅旋律运动曲线,善于表达舒展、委婉的情感,带有较强的抒情色彩,这类旋律进行在新疆哈萨克族婚礼仪式音乐中最为常见。如谱例6[6]《怨嫁歌》

3)山峰式进行:这类旋律的主要特点是旋律线条运动幅度较大,常常以跌宕起伏的旋律线条将音乐推向高潮。常有四度、五度以上的音程上行或下行的大跳,犹如陡峭险峻的山峰。这类旋律进行善于表达悲壮的、宽广的、热情奔放、激昂高亢的具有戏剧性冲突的情感。[5]如:

谱例5(片断)

这类旋律进行在哈萨克族婚礼仪式音乐中较少见。

(2)旋律的发展手法

哈萨克族婚礼仪式音乐的旋律有模进、重复和变化重复等发展手法。在笔者调查的婚礼仪式音乐中模进的发展最为常见,它作为重复的一种特殊形式保留了旋律中的基本音程关系、节奏形态,在不同的高度上重复旋律具有进一步展开旋律的意义[7],如笔者2009年采自阿勒泰地区阿勒泰市的《祝你们幸福》,谱例7:

哈萨克族婚礼仪式音乐中运用重复与变化重复的手法使一个简单的素材统一成一个完整的曲式结构。如谱例2《阔鲁斯》,旋律发展是由重复与变化重复手法相结合发展而来:

(3)音域

哈萨克族民歌的音域因不同类型而具有不同的宽度,“安”一类的哈萨克族民歌的音域宽广,演唱者可以尽情的表现卓越的技巧和洪亮的声音,在哈萨克族婚宴中独唱歌曲一般属于“安”一类。“月令”和“吉尔”音域大多不超过八度,但表现情感真挚动人,旋律的流动朴素自然朗朗上口,具有博大而深沉的气质。这种音域特点在新疆哈萨克族婚礼仪式音乐中也体现的十分突出。笔者对所采集到的27首哈萨克族婚礼歌的音域统计得到:8度以内的作品有23首,占总比的85%;8度—16度之间的作品有4首,占总比的15%。从统计可以看出,笔者所采集到的婚礼仪式音乐音域在八度以内的占85%,占绝大部分。笔者分析原因有二:其一,哈萨克族婚礼仪式音乐是以表达感情和教导为目的,音乐是为语言叙述而服务,所以不需要过宽的音域和过于复杂的旋律,过宽的音域会增加演唱的难度,影响到歌词的即兴表达。其二,婚礼仪式音乐中,除了《别塔夏尔》是请善于辞令的主持人唱,其他的几首《加尔—加尔》《森斯玛》《阔鲁斯》等都是家人唱的,平常百姓的音域自然会有一定的局限。

3.节拍、节奏

哈萨克族婚礼仪式音乐多变的音乐节拍看似非常复杂,实际上它与其歌词的格律有着密切的关系。大部分的节拍、节奏有着较强的规律性,而部分婚礼仪式音乐又将游牧民族常用的散板转化为不规则的混合拍,或出其不意地变换强弱,使其形态更加丰富。2/4拍、3/4拍是主要节拍类型,其间也有5/8拍(2+3或3+2)等混合节拍。哈萨克族婚礼仪式音乐中规则的节拍将一系列音高线条组织成一条非常有逻辑而又富有表情的旋律线,并且使之符合人的生理、心理及情绪的运动状态,从而使旋律委婉、悠扬、流畅,适合抒情;不规则的混合节拍又使民歌旋律明快、新颖,富于变化。笔者对所采集到的27首哈萨克族婚礼歌的节拍统计得到:使用2/4或4/4的作品有 15首,占总比的 55%;使用 3/4、3/8、6/8的作品有4首,占总比的15%;使用混合节拍的作品有8首,占总比的30%。据统计2/4、4/4拍子,乃是哈萨克族婚礼仪式音乐节拍的基本形式,占二分之一以上。混合节拍,在婚礼仪式音乐中也占有重要地位。 舞曲性的 3/4、3/8、6/8 节拍在婚礼仪式音乐中运用的数量较少,但它们丰富了仪式音乐的表现力。

哈萨克族混合节拍的出现主要是与哈萨克族语言有最为密切的关系,加之哈萨克语言中构成词语的各成分的地位是平等的,这就使各音节在组合节奏时具有更多的可能性。[8]阿勒泰地区文工团资深指挥家哈布拉德老师认为哈萨克族混合节拍与哈萨克族的“地缘”有一定的关系:由于生态环境和生存依托的不同,生活在山脉腹地的哈萨克族以游牧为生产方式,生活逐水草而居。在草原文化机制影响下,哈萨克牧民对时间的概念并不是特别强,反映到哈萨克音乐中就是没有按时间严格划分乐句,混合节拍频繁出现。

笔者调查中发现,《森斯玛》《阔鲁斯》这类哭着唱的歌使用混合节拍的情况较多,这一方面与歌者即兴创作唱词有关,另一方面与哭唱者哭泣时受气息的影响,语言的拖腔变化有关;《别塔夏尔》一般是固定节拍,很少出现混合节拍,因为演唱者常常是音乐才能高过他人,善唱的人,或是主持婚礼的熟手,可见受过训练的人节拍较稳定;笔者在各地调查的《加尔—加尔》旋律上略有变奏,但是节拍固定。

4.曲式结构

哈萨克族婚礼仪式音乐经过长期发展,其曲式结构也积累了多种样式,既有常见的上下句体乐段结构,也有三句体或多句体乐段结构和一句体乐段。

(1)单乐句一段式

一句体结构的乐段,是乐段中最简单者,也是乐段的特殊类型。它的规模相当于一个普通乐句,一般长度是4—8小节。它的内部可以划分乐节,也可一气呵成。在婚礼仪式音乐中这一结构型的歌曲,往往以复乐段的形式出现,如:谱例4《揭面纱歌》,此曲为七声宫调式,在短短的4小节、7度音程之内,构筑了一个下行迂回型旋律线。演唱时唱词不断变化,而旋律则不断的循环反复,形成了一个乐句的复乐段。

(2)两句型一段式

在哈萨克族婚礼仪式音乐中,有相当数量的曲目采用上下句构成曲式的结构形式,即两句型一段式。例如,前文中的谱例1《别塔夏尔》、谱例3《阔鲁斯》都是两句型一段式结构,它们的上下句构成呼应的关系。

在哈萨克族民歌中,常常出现二部曲式结构或是带副歌的二部曲式。但在哈萨克族婚礼仪式音乐中笔者未见到二部曲式结构的出现。

以上各种曲式结构也伴有引子出现。引子常常是呼唤性音调,歌词往往是歌曲的衬词。它一般出现在曲首,如谱例1;偶尔也会出现在曲尾或曲中。呼唤的音调常采用属、主的关系,随着感情的需要还可以发展到四度、五度、六度、七度、八度等不同的音程关系。还有在呼唤音调中间加入经过音构成优美的旋律。如2009年笔者采自伊犁州伊宁市的《别塔夏尔》,谱例8:

笔者归纳这种呼唤性音调产生原因有三点:其一,呼唤性音调是由牧民在草原上对亲人或是大自然的一切生物的呼唤声发展而来的。最初,它作为信息传递的一种手段,是对自然环境的一种适应方式,但当这种音响反复作用于人们的生活时,逐步构成了歌唱音调。[9]其二、婚礼上热闹的场面难免有些嘈杂,歌者的这一声呼唤可以引起听者注意。其三、这种呼唤性引子多见于即兴填词的作品中,这一声长长的呼唤已经使歌者想好了适合表达的歌词。

三、哈萨克族婚礼仪式音乐功能说

哈萨克族婚礼仪式音乐产生并受制形成于特定的社会形态及其文化传统背景,因此,它体现了一定的社会功能性,这些功能对于哈萨克族的社会发展与进步,文化的传播与传承,民族审美和娱乐情趣的表达起到了积极的作用。新疆哈萨克族婚礼及其仪式音乐形态上虽然有很多不同之处,但是其功能却是相同的,归纳为如下几点:

1.社会功能

马克思曾说过,人是各种社会关系的总和。因此婚礼具有社会性和集体性,我们称其为婚礼的社会功能。哈萨克族婚礼仪式活动,不仅是举行一个人一生中重要的通过仪式,同时以仪式为媒,增强了亲友邻里之间的感情,使其关系融洽,还起到了维系和强化家族关系的作用。

长期以来,哈萨克族以家庭为单位的观念很强烈,这种观念不仅表现在平日家庭成员的活动中,婚礼活动中表现得更为集中和强烈,每逢家庭成员的婚礼,必定成为家族聚会的日子。通过聚会密切了人们的交往,强化了社会集体意识,加强了民族和家庭的凝聚力。[7]

任何社会群体都有自己特定的行为模式和道德规范,对该社会群体的发展进步,起着至关重要的作用。草原社会除了成文的法律条文以外,还有一些不成文的道德准则,这些良好的道德规范和行为准则,世代相传,发挥着巨大的社会教育作用,每个社会成员都必须严格遵守。婚礼仪式活动和仪式音乐曲中,上述准则得到了集中体现。每一次的婚礼,人们都要演唱《别塔夏尔》,它的曲调优美动听,唱词内容丰富充满哲理,如:团结友爱,孝敬父母,尊敬师长、赞美家乡等,每一次演唱都是对在场的每一位哈萨克成员内心的一次洗涤。通过人生仪礼的这一重要仪式的形式,寓教于乐,将信仰习俗与精神文明,深邃的哲学思想与群众性的民俗活动有机结合起来。

2.心理功能

婚礼的一个重要功能是心理功能,在协助人们实现角色转换的同时实现心理转换,婚礼上所唱的劝嫁、告别之类的歌是安抚新娘在角色转换时期不安的心理状态。[7]

《森斯玛》的主要内容是,表达女儿与父母及亲人的难以割舍亲情和女儿对父母养育之恩的感激之情。女性出嫁时,心理活动很复杂:这里边有对父母的依恋,也有对未来生活的不确定性以及对新身份的恐惧和担忧。[7]《森斯玛》从某种意义上讲,便是情绪宣泄的一种主要途径。《阔鲁斯》主要内容则是父母对女儿出嫁后身份和角色变化的叮嘱与担忧。歌词重复着女儿嫁为人妇后的责任,希望好的表现可以换得婆婆的关爱,尽早适应新家。《加尔—加尔》《别塔夏尔》是借他人之口,劝慰新娘的不安,教导新娘婚后相夫教子,尊老爱幼等优秀品行。出嫁仪式及其《加尔—加尔》《森斯玛》《阔鲁斯》和《别塔夏尔》可以帮助妇女完成一种心理转换。

3.艺术审美功能

婚礼中的仪式音乐,在长期流传过程中,经过不断加工提炼,逐渐趋于成熟,无论在音乐形式抑或是演唱技巧方面,均达到了较高的艺术水准,体现了独特的审美功能。从风格多样的仪式音乐曲中,不仅可以看到不同时代音乐的独特风格,而且还可以感受到各个时期不同的音乐形态。从而具体形象地展示出哈萨克族人创作旋律的思维过程。这种多样而丰富的旋律,向人们展示了音乐旋律美学原则及其规律性。而种类繁多的歌词,则反映出哈萨克族人对自然、对生活、对人性等方面的真实认知和感受。这些歌曲充满浓郁的生活气息,因而充满了永恒的魅力。

4.娱乐功能

生活在草原上的哈萨克族人,由于交通闭塞,牧户居住相对较远,形成独家流动放牧的格局。因此,草原上的人们有其自己的文化生活和娱乐方式:每逢聚会或喜庆节日,他们都会演唱民歌,共同度过美好的时光。平日里没有多少其他娱乐方式的人们,重大的婚礼活动中积郁的情感得到宣泄释放,因而他们非常喜欢这种人气旺盛,气氛热烈的场面。《别塔夏尔》的歌词就用风趣调侃的语气表达了人们内心的愉悦。一部分哈萨克族人己经离开草原,进入大城市居住。然而,成为城市居民的哈萨克族人,如果在平日生活中聚会在一起,一定会通过演唱民歌来沟通感情,怀念草原故乡,达到情感的宣泄。婚礼活动中,他们则要举行隆重的仪式进行庆祝,各种带有祝福性的祝辞、欢乐的歌曲美不胜收。无论城市还是农村,婚礼中都要跳舞。哈萨克族传统舞蹈、交谊舞、塔塔尔族传统舞蹈、俄罗斯族的拍手舞、疯狂的迪士高等舞种,音乐一响人们都会积极的参与进来,尽情享受婚礼带给他们的欢愉。

哈萨克民族有着非常丰富的人生礼仪,婚礼是人生礼仪中重要的一部分。哈萨克族的婚俗世代相承,有着久远的历史,它作为人们意识形态的体现,反映了它所经历的历史时期,成为我们寻求文化深层的活化石,我们从中不但可以看到其先民文化的亮点,也可以看到他们文化沉积的厚重。

[1]哈萨克族简史编写组.哈萨克族简史[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1987:243.

[2]郗慧民.西北民族歌谣学[M].北京:民族出版社,2001:121,123,121.

[3]汪菁.哈萨克族婚礼及其仪式音乐变迁研究——以新疆阿勒泰地区为例[J].新疆社会科学,2013(1):65,66.

[4]新疆维吾尔自治区文化厅.哈萨克族民歌述略[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010:83.

[5]崔玲玲.青海台吉乃尔蒙古人的人生礼仪及音乐研究[D].北京:中央音乐学院,2001:163,163,163,164.

[6] 简其华,王曾婉.哈萨克民歌[M].北京:文化艺术出版社,1982:236

[7]汪菁.阿勒泰地区哈萨克族婚礼及其仪式歌研究[D].乌鲁木齐:新疆师范大学,2007:32,38,39,39.

[8]谢万章.浅谈哈萨克民歌民歌的格律及其译配[J].新疆艺术学院学报,2004(4):14.

[9]赵塔里木.蒙古族额鲁特民歌在社会文化体系中的功能[J].音乐研究,1997(1):84.