昌九一体化城镇体系发展策略研究

2015-01-06沈鑫

沈鑫

(江西省城乡规划设计研究院,江西南昌 330077)

昌九一体化城镇体系发展策略研究

沈鑫

(江西省城乡规划设计研究院,江西南昌 330077)

区域一体化对于中部地区实现新型城镇化发展具有重大意义。昌九一体化需要突破单核发展思路,按照核心、节点、轴带、生态、空间、近期等不同发展策略,分类、分区引导以联动方式重新组织区域发展格局,促进昌九地区“双核相向、轴带联动、两区先导、蓝绿双肺”空间布局形成。

新型城镇化;昌九一体化;空间布局;发展策略

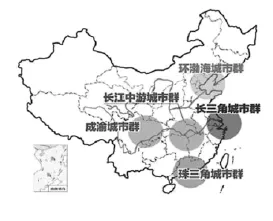

作为城镇化顶层设计,国家新型城镇化要求按照统筹规划、合理布局、分工协作、以大带小的原则,发展集聚效率高、辐射作用大、城镇体系优、功能互补强的城市群,使之成为支撑全国经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台[1]。为优化城镇化空间布局,我国区域发展以城镇群为主体,正在构建“钻石型”[2]城镇群格局(图1),这种布局使中部地区迎来改革开放以来最为重要的战略机遇期。作为“中三角”重要组成部分,江西主要通过3种空间路径融入,即南昌大都市区的核心引领、京九和沪昆为主要走廊的轴带集聚,以及环鄱阳湖生态城市群建设的区域联动。其中最为关键的举措为“昌九一体化”,发挥集合效益,带动全省对接国家区域发展总体战略,融入长江中游城市群,打造中部地区重要经济增长极,实现由沿江开发向内陆延伸。

图1 国家空间演进“钻石”结构示意

1 昌九一体化区域基础

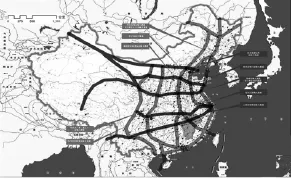

昌九位于国家“五横五纵”综合运输大通道[3]中京福、沿江、沪瑞三大通道交汇处,是“一带一路”联动的内陆通道地区(图2)。南昌是京九铁路沿线唯一省会城市,九江港是长江五个国家主枢纽港之一和国家一类对外贸易口岸。两市共辖7区13县2(县级)市,经济联系紧密,是鄱阳湖生态经济区主要区域和全省经济、科教、文化中心。开发条件优越,发展要素集中,国土面积占全省15.7%,人口占22%,经济总量占34%,具备加快发展和一体化发展的良好基础。

图2 国家“五纵五横”交通网走向

2 城镇体系发育特征

2.1环境差异的分化性

昌九地区内有江西陆域面积最大和最小的两个县级行政单元——修水县(4 505 km2,84万人)和共青城市(310 km2,15万人),还有全省人口最多的建制镇——向塘镇(146 km2,15万人)。区域内沿路与沿江(湖)、平原与山区、门户与走廊、中心与边缘、大城与小镇等不同地区呈现多元化发展趋势。例如,沿京九铁路与沿长江的两大轴带在区域地位、联动方式、发展重点均各有侧重,兼具多种发展条件与内涵,城镇动力机制、整合目标大相径庭,发展定位、路径、政策等也各不相同。而城镇个体空间具有相对的独立形态和发展变化规律,诉求各异,需要分类分区差异化发展导向重塑网络体系,引导区域分工多元化与合理化。

2.2日趋紧密的整体性

昌九地区城市空间组成不是单个城市的简单集合,而是以走廊为纽带的面状网络,内部交往联系日益密切,集群化分工与协作成为区内发展的主要趋势。昌九高速公路、京九铁路、昌九城际铁路、昌九大道建设使走廊地区交通日趋密集和便捷(图3)。以都市区为背景的城镇连绵化雏形已经开始显现,表现为相对紧凑的圈层式布局。城区发展外拓已突破市辖区边界伸入周边县市,功能建设随同走廊开发战略同步实施。其中,南昌呈现典型“摊大饼”空间结构,而九江城区空间拓展受到山江湖自然条件的挤压,交通产业布局与“T轴”相呼应,城区拓展呈现带状组团式演变发展趋势。

图3 昌九地区城镇与交通布局示意

2.3形态演变的动态性

随着宏观形势、政策导向、要素条件等始终在不断发展演变,从昌九工业走廊到昌九一体化,由点联线、由线带面,昌九空间整体形态处于动态平衡,发展单元的地位、作用、大小和形态都不断发生着变化,从而引起空间体系结构的变化,尤其是重点港口、交通线的建设,重点地区的投资与开发,导致原有区域格局发生巨大变化。2010年共青城设市,不仅是城市数量的增加,更要求其发挥战略支点作用,促进昌九中段的快速隆起。庐山西海开发以及永武高速、都九高速建设,使中部非走廊地区环境发生深刻变化,武宁、修水、都昌等偏远县城融入区域整体发展成为现实可能。

2.4阶段不同的中心性

因所处发展阶段的不同,南昌、九江在发展规模、空间、阶段、模式、特色等方面呈现较为强烈的反差。南昌作为全省政治经济文化中心,于江西省内最早实现工业化和城市化,经济总量超过九江、赣州两个省域副中心城市总和。目前处于工业化中期向后期迈进的阶段,城市发育成熟,辐射影响范围早已超出市域行政界线,近域县市均提出依托交通网络建设都市区外围卫星城,圈层结构显著,城镇联系紧密,基础设施完善,集聚与扩散作用开始趋于平衡,需要提升发展质量、优化资源配置,通过做强实力,引领全省参与中部地区以及全国地域分工。而九江虽为省域副中心,尚处于工业化中期的起步阶段,现状城镇化率仅为46.27%,与南昌68.78%差距显著,根据客观规律仍将以外延式发展为主、内涵式发展为辅,做大总量仍是发展的当务之急。

2.5结构扁平的层次性

区内县级城镇区位与规模相近,缺乏体系规模与职能梯度关系,结构失衡和功能单一的低水平发展是现阶段主要特征。2012年南昌城区人口264.5万人(含南昌、新建两县县城),九江城区人口73万人(含九江县城),首位度达到3.6,远超合理值2。走廊地区内其他城市安义县、永修县、共青城市、德安县和九江县城区规模均未超过10万人,沿江地区瑞昌市、九江县、湖口县、彭泽县也均为小城市。两极分化现象突出,结构扁平导致缺少中间城市支撑。共青城是京九交通大通道昌九段上重要的交通中继节点,作为国家级生态示范区和全国农业旅游示范点,是江西省重要的出口创汇基地,但规模不足难以形成联动效应。发展阶段与环境、目标与诉求基本相同,导致近域同质化竞争激烈,缺乏集群整合与分化。

3 战略突破口与总体布局

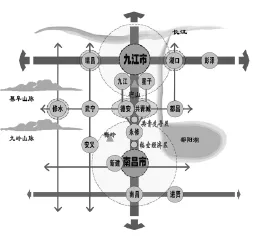

有鉴于昌九地区“不对称”发展现实,顺应“城市区域化”扩散效应和“区域城市化”聚集效应的发展规律,区域内经济增长和发展的基本态势需打破城市“单极增长”“一点引领突破”的局面,借助合作项目、合作基地等形成的“轴线”型增长空间,通过区域联动实现“1+1〉2”的战略效果。按照“双核相向、轴带联动、两区先导、蓝绿双肺”的总体布局[4],构建“双核双区、三轴双屏”主体空间架构,形成资源要素优化配置、区域优势充分发挥、生态安全有效保障的区域一体化发展格局(图4)。南昌借助九江“水陆综合交通枢纽和现代先进制造业基地”建设对外开放型经济腹地,打造核心增长极,形成聚集能力不断强化的“中部地区重要发展中心”。九江借助南昌“现代服务业中心和跨越式发展产业强市”驱动科技、创新及产业的发展,打造鄱阳湖生态经济区发展引擎。

图4 昌九一体化城镇体系空间布局示意

4 发展策略

4.1 核心发展策略——都市聚核、提质扩容

强化核心城市的对内引领和对外辐射功能,以区域发展轴线为支撑,联合邻近城镇,形成良性互动,提升城市竞争力并带动区域整体发展;采用都市区空间组织方式,重组空间布局,实现资源高效整合;淡化行政区划关系,强化经济联系和空间关系,突出区域协调发展,实施直接或间接省级管治。

4.2节点发展策略——先导引领、培育支点

挖潜战略空间,以推进区域重大战略性空间布局的调整为重点,建设南昌临空经济区和共青城两个先导区,作为撬动区域整体发展的战略性地区,打造一体化发展战略支点。推进政策创新,解决区域性共同问题,以“两支”为基础申报国家级“昌九新区”,重点协调空间及区域组织制度创新,确保昌九地区空间布局的持续优化和生态资源的永续利用。

4.3轴带发展策略——强轴育带、联动升级

促进交通走廊地区从传统工业发展带逐渐演变为经济发展轴和城市发展带,发展方式由轴向扩展向带状纵深辐射转变。构建高速、大容量的现代化交通轴带,缩短核心与周边之间的时空和经济距离,推进内部要素整合和外部资源带动。提升走廊聚合能力,形成交流和交易快捷、频繁,产业集群发达,技术和资金相对密集的新型城市群。

1)昌九纵向发展轴。依托京九铁路、昌九城际铁路、昌九高速和昌九大道,推动南昌打造核心增长极和九江沿江开放开发联动发展。加速先进制造业和服务业集聚,促进昌九都市区相向发展,带动全省京九经济廊道加快发展,打造面向珠三角和海西经济区、辐射环鄱阳湖生态城市群、融入长江中游城市群、南联赣南等原中央苏区的南北向发展主轴。强化沿线交通等基础设施建设,形成便捷网络,推动沿线各类资源开发,增强经济要素的叠加效应。

2)沿江横向发展轴。促进沿江大开放,发挥152 km长江岸线独占优势,强化通江达海功能,以港口建设为重点,加快临港产业发展。强化基础设施建设、优化城镇布局,打造昌九区域经济社会发展的北部核心和面向长三角、融入长江中游城市群的东西向发展轴,确立在全省及长江中游地区的产业竞争优势。

3)沪昆横向发展轴。依托沪昆铁路、客专和高速,加快打造南昌核心增长极,联动新余、抚州、鹰潭和丰城、樟树、高安等沿线城镇,带动赣东北、赣西“两翼齐飞”,打造西连新宜萍城镇群、对接长株潭城镇群,东接信江河谷城镇群、联系长三角地区的东西向发展轴。

4.4生态安全策略——蓝绿屏护、保育多元

落实主体功能区划,强化资源保护,划定发展红线,为一体化提供重要生态保障和环境承载力。依托鄱阳湖湖体及九岭山、幕阜山等区内丰富的河湖网状水系与优越的森林绿带脉络,形成“蓝网绿脉”生态结构。将各级自然保护区、水源保护地、历史文物古迹保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产、湿地公园、国际和国家重要湿地,以及具有鲜明地方特色的自然和人文景观等区域划入禁止开发区。突出生态经济特色,坚持生态优先原则,严格控制开发强度,在不损害生态系统前提下,适度发展休闲旅游、绿色农业等生态型产业。

4.5 空间发展策略——城乡一体、抱团群起

优化城镇化模式,环绕双核,发展壮大一批中小城市和小城镇,引导不同层次的城镇在相对密集的空间范围内相互联动,引导城市从单中心向多核心发展。依托现有产业基础,建设由工业重镇、商贸集镇、交通枢纽型城镇、物流集散型城镇、旅游带动型城镇、农业产业化带动型城镇等多种类型构成的城镇网络,建立城乡空间统筹、特色各异的发展格局。按照近郊地区、远郊地区、偏远丘陵地区、山林地区等类型合理划分城乡空间,推进沿线空间对接,填补发展“洼地”,实现点轴联动和区域一体化,逐步形成大、中、小城市布局合理、功能互补的城镇密集区,实现网络化发展。

4.6近期发展策略——交通先行、适度超前

合理制定开发时序,近期重点发挥交通运输基础性导向作用,优化布局、外联内聚、打通廊道、建设枢纽,提升参与区域分工合作能力,通过交通一体化促进区域融合,引导城镇相向同城发展。目前,昌九城际走廊扩容要求迫切,在理念上应由注重偿还历史欠帐转向适度超前,构建多元体系,积极促进一体化发展战略目标的实现[5]。实现区域交通建设由配合城镇群发展向引导城镇群发展转变,区域交通网络建设重点由普通公路、铁路建设向城际公路、铁路转变,交通方式由单一模式向多模式集成转变。通过多线路结构设计保障交通密集区的通行可靠性和安全性,发挥交通运输基础性导向作用,引导沿线城镇空间开发由点状布局向带状纵深辐射转变。

5 结语

中部地区区位交通条件特殊、山水自然环境差异较大、区域发展不均衡、城镇联合发展基础薄弱,单核中心城市发展能级带动有限,需因地、因时制宜高效整合资源。突出各级城镇环境背景、比较优势,实施包括生态优先的环境保护战略与核心集聚的经济发展战略,遵循“合理布局、突出节点、无缝对接、联动发展”的思路,通过双核或多核耦合推进一体化发展,分类、分区、分序制定发展策略,可以发挥不同中心城市的趋中性带动功能与边缘性交往功能的有机结合,推动区域主体构架与规划实质性合作,形成地域特色鲜明、主次清晰、优势互补的发展格局。

[1]国家发展改革委员会.国家新型城镇化规划 (2014-2020)[Z].2014.

[2]李晓江.“钻石结构”——试论国家空间战略演进[J].城市规划学刊,2012(2):1-8.

[3]国家发展改革委员会.综合交通网中长期发展规划[Z].2007.

[4]江西省人民政府.昌九一体化发展规划(2013—2020)[Z].2014.

[5]陈小鸿.区域一体化发展的道路规划理念与规划体系研究--以长三角为例[C]//中国城市交通规划2003年年会暨第20次学术研讨会,2003.

Research on Development Strategy of Nanchang-Jiujiang Integration Urban System

SHEN Xin

(Jiangxi Urban-rural Planning and Design Institute,Nanchang,Jiangxi 330077,China)

Regional integration has great signification for realization of central region new-type urbanization development.Singlecore development idea of Nanchang-Jiujiang integration needs to be made a breakthrough,according to different development strategies from the aspects of core,node,axial zone,space,regional development pattern shall be reorganized by linkage method to promote the form of spatial arrangement.

new-type urbanization;Nanchang-Jiujiang integration;spatial arrangement;development strategy

TU982

A

1004-4345(2015)04-0052-04

2015-06-01

沈鑫(1975—),男,高级规划师,注册城市规划师,注册工程咨询师,主要从事城乡规划编制和研究工作。