不同顺丁烯二酰亚胺类化合物的制备及对灰霉病的抑制效果

2015-01-06陆跃乐范永仙陈小龙

江 文,陆跃乐,范永仙,陈小龙

(浙江工业大学生物与环境工程学院发酵工程研究所,浙江杭州 310014)

不同顺丁烯二酰亚胺类化合物的制备及对灰霉病的抑制效果

江 文,陆跃乐,范永仙,陈小龙*

(浙江工业大学生物与环境工程学院发酵工程研究所,浙江杭州 310014)

为解决灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)抗药性难题,筛选出高效、低毒的顺丁烯二酰亚胺类新型抗菌剂,本实验以3种常用的农药中间体对叔丁基苄胺、2,3-二氯-4-羟基苯胺和4-(4-甲基苯氧基)苄胺与7种不同顺丁烯二酸酐为底物,采用乙酸法、DMF法和甲醇法制备了21种顺丁烯二酰亚胺类化合物;所有化合物通过1H NMR和ESI-MS进行结构表征。实验采用菌丝生长速率法初步研究了21种新型顺丁烯二酰亚胺类化合物对B.cinerea菌丝生长的抑制效果。结果表明,5种化合物(Ⅰ-1,Ⅲ-1,Ⅲ-3,Ⅲ-4和Ⅲ-5)对B.cinerea菌丝生长抑制较强,已超过商用杀菌剂氯硝胺(EC50=15.89μg·m L-1),这为开发新型抗菌剂提供了研究基础。

顺丁烯二酰亚胺;灰霉病菌;抑制效果

目前,植物致病真菌是引起植物病害最重要的因素,约有70%的植物病害是因为真菌引起的,真菌能引起多种植物病害,对各国的农业经济造成巨大损失[1]。灰霉病是由灰葡萄孢菌侵染所致的一种世界性植物病害,可对多种水果、谷类、蔬菜、豆类产生病害,尤其是葡萄、草莓、胡萝卜、黄瓜等,导致农作物减产,造成严重的经济损失[2-3]。因此开发新型杀菌剂对灰霉病的防治与抗药性治理具有重要意义。

顺丁烯二酰亚胺类化合物的α,β不饱和二酰亚胺环状结构决定了它在化学工业中的重要作用,该类化合物在农药化学上对许多细菌、酵母、真菌等微生物具有良好的抑制作用[4]。然而该类化合物种类单一,部分毒性大,限制了其在农业上的使用。4-叔丁基苄胺、4-(4-甲基苯氧基)苄胺和2,3-二氯-4-羟基苯胺分别是杀螨剂吡螨胺、杀虫剂唑虫酰胺和杀菌剂环酰菌胺的重要合成中间体[5-7],同时它们都含有一个伯氨基,因此能够与不同顺丁烯二酸酐反应制备顺丁烯二酰亚胺类化合物。作者利用4-叔丁基苄胺、2,3-二氯-4-羟基苯胺、4-(4-甲基苯氧基)苄胺与不同顺丁烯二酸酐合成了一系列顺丁烯二酰亚胺类化合物,并通过体外试验检测其对灰霉病菌的抑菌活性。这为筛选具有高抑菌活性的新型顺丁烯二酰亚胺类化合物,以期为我国新型抗菌剂的开发提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试剂与仪器

马来酸酐、柠康酸酐、二氯马来酸酐、二苯基马来酸酐(阿拉丁(上海)试剂有限公司);甲醇、乙酸、乙酸乙酯、石油醚(杭州华林化工仪器公司)。所有试剂均为分析纯。核磁共振仪(瑞士Bruker公司);液相色谱-离子阱质谱仪(Thermo Fisher Scientific);GXZ型智能光照培养箱(上海新苗医疗器械制造有限公司);SW-CJ-6超净净化工作台(上海锦昱科学仪器有限公司)。

1.2 不同顺丁烯二酰亚胺类化合物合成与分离

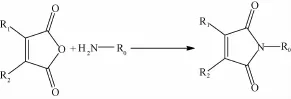

化合物Ⅰ-1~Ⅰ-6和Ⅱ-1~Ⅱ-6采用乙酸法(Path A)制备[8]。称取不同酸酐0.001 5和0.001 mol· L-1各有机胺加入到装有磁力搅拌子的三口烧瓶中,再加入15 mL冰醋酸溶解,加热回流反应2 h,反应结束后,待反应液冷却至室温,减压蒸馏,除去溶剂,得到浓缩液,将浓缩液进行薄层层析或硅胶柱层析分离(洗脱剂V石油醚∶V乙酸乙酯为8~16∶1),并收集目标液,真空旋转去溶剂,得到目标产物(图1)。

图1 顺丁烯二酰亚胺类化合物的合成

化合物Ⅲ-1~Ⅲ-4的制备。称取不同酸酐0.001 5和0.001 mol·L-1各有机胺加入到装有磁力搅拌子的三口烧瓶中,加入15 mL DMF,30~40℃下反应约30 min,再滴加1 mmol P2O5,30μL浓硫酸与1 mL DMF混合溶液,75℃下搅拌反应6 h。反应结束后,利用乙酸乙酯和水分别萃取2次,再通过无水Na2SO4除水,得有机相经真空旋转蒸发除去溶剂,得到浓缩液,将浓缩液进行硅胶柱层析分离(洗脱剂V石油醚∶V乙酸乙酯∶V乙酸为2 m L∶1 mL∶20μL),并收集目标液,真空旋转去溶剂,得到目标产物。

化合物Ⅰ-7,Ⅱ-7,Ⅲ-5,Ⅲ-6和Ⅲ-7采用甲醇钠溶液制备[9]。称取不同有机胺0.001 mol·L-1加入已装有磁力搅拌子的圆底烧瓶中,加入5 m L的0.26 mol·L-1的甲醇钠溶液,再加入0.001 5 mol·L-1不同酸酐化合物,25~35℃反应1 h,加入150μL三乙胺,反应20 min,最后升温至45~70℃,反应1~3 h;反应结束后,将反应液冷却至室温,减压蒸馏,除去溶剂,得到浓缩液,将浓缩液进行薄层层析或硅胶柱层析分离(洗脱剂V石油醚∶V乙酸乙酯为8~16∶1),并收集目标液,真空旋转去溶剂,得到目标产物。所有化合物通过1H NMR和ESI-MS进行结构表征。

1.3 活性检测

1.3.1 供试菌

灰葡萄孢(Botrytis cinerea)(中国农业微生物菌种保藏管理中心,编号ACCC30387)。

1.3.2 含药培养基平板的制备

供试培养基为PDA培养基。首先吸取同一药物从低浓度到高浓度不同浓度各1 m L,加入直径为9.0 cm的无菌培养皿中,其次加入加热融化的PDA培养基9.0 m L,以“8”字形充分混匀,最后得到稀释10倍的药物浓度,最终配制成浓度分别为200,100,50,25,12.5,6.25,3.125,1.56,0.78,0.39μg·m L-1的含药PDA培养基平板,每个梯度设2个平行,其中以加入1.0 m L 0.1%的吐温80和9.0 m L已灭菌融化的PDA培养基为对照,以10.0 m L已灭菌融化的PDA培养基为空白。

1.3.3 抗菌活性测定方法

采用菌丝生长速率法[10]测定。用直径6.0 mm的打孔器在固体PDA的边缘取活化好的灰葡萄孢菌碟,将菌碟菌丝面朝下,分别接种至含药PDA培养基平板和对照组培养基平板的正中央,于23℃的恒温培养箱中培养,待对照菌落直径在50~80 mm时(灰葡萄孢一般需要72 h才能达到测量要求),采用十字交叉法测量菌落生长直径,每个梯度可得4个数值,求其平均值得到较准确的药剂处理的菌落直径和对照菌落直径,求取抑制率。菌丝生长抑制率/%=100×[1-(药剂处理的菌落直径-6)/(对照的菌落直径-6)]。

2 结果与分析

2.1 不同顺丁烯二酰亚胺类化合物的制备

已报道的关于顺丁烯二酰亚胺类化合物的合成,主要采用两步法合成,乙酸酐法和共沸法,用一步法(乙酸法)合成[11]。顺丁烯二酰亚胺类化合物Ⅰ-1~Ⅰ-6和Ⅱ-1~Ⅱ-6即利用乙酸法合成,反应时间较两步法短,产率较高,达70%以上,是合成顺丁烯二酰亚胺类化合物理想的方法。但乙酸(反应温度60~100℃)作为溶剂,产率可达55%~80%。因此温度控制是影响反应产率的一个重要方面,在达到乙酸沸点(117℃)后将温度稍提高,回流搅拌反应,产率得到提高。另一方面,因为乙酸分离较为困难,反应结束后除去乙酸过程中产物会有部分损失,导致成本增加。同时对剩余的顺丁烯二酰亚胺类化合物利用乙酸法均未达到理想结果,且有的产率极低。最主要的问题是副产物太多,导致无法较好的分离纯化。主要原因可能是侧链有双甲基、苯基等存在,空间位阻较大,无法合成相应的顺丁烯二酰亚胺类化合物。合成的顺丁烯二酰亚胺类化合物如图2所示。

对于Ⅲ-1~Ⅲ-4的合成,首先尝试的是乙酸法,反应结束后发现有较多副产物产生。经检测,2,3-二氯-4-羟基苯胺上的氨基并未发生反应,这是由于该胺的羟基活性较氨基强,故易与酸酐发生酯化反应,却很难与氨基发生酰胺化。因此采用以DMF作溶剂,再脱水闭环的两步法合成相应的顺丁烯二酰亚胺类化合物,分离纯化后产率达到80%左右。

甲醇法,即在甲醇钠的甲醇溶液中,游离的顺丁烯二酸酐与胺反应。第一步生成酰胺酸,第二步是在三乙胺的作用下发生闭环脱水反应,生成顺丁烯二酰亚胺。为了操作简便,在反应过程中生成的副产物NaCl不需要分离,直接进行操作。

图2 合成的顺丁烯二酰亚胺类化合物

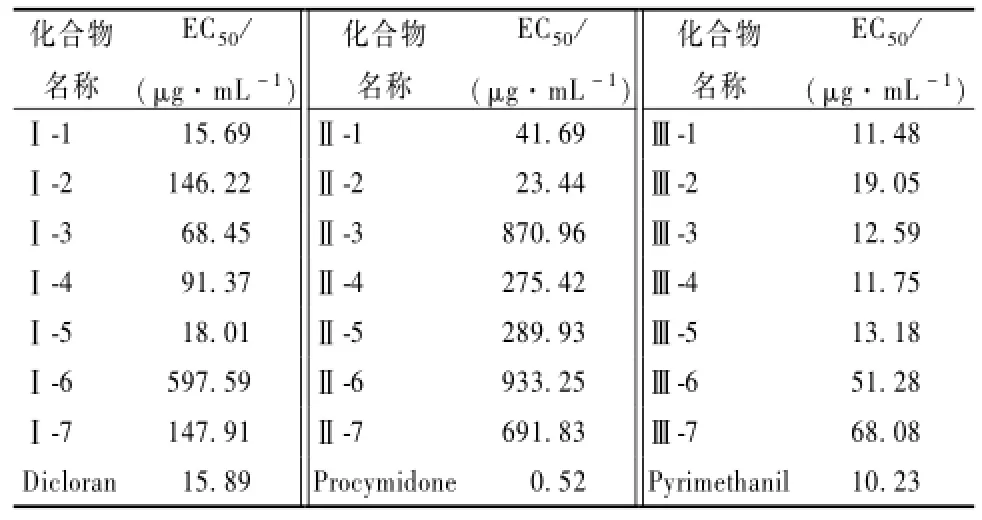

2.2 不同顺丁烯二酰亚胺类化合物对离体B. cinerea菌丝生长的抑制效果

EC50表示半抑制B.cinerea生长的有效浓度,可明显反映各化合物抑菌浓度的差异,故选其作为主要比较参数(表1)。上述21种顺丁烯二酰亚胺类化合物中,Ⅰ-1,Ⅲ-1,Ⅲ-3,Ⅲ-4和Ⅲ-5对离体B.cinerea生长抑制较强,已超过商用杀菌剂氯硝胺(EC50=15.89μg·m L-1)。其余大部分不同的顺丁烯二酰亚胺类化合物对B.cinerea生长均具有一定的抑制作用。其中除Ⅰ-2,Ⅰ-6,Ⅰ-7,Ⅱ-3,Ⅱ-4,Ⅱ-5,Ⅱ-6和Ⅱ-7这8种顺丁烯二酰亚胺类衍生物的EC50>100μg·mL-1外,剩余的化合物对抑制B.cinerea菌丝生长都表现出较好的抑制效果。同时根据酰亚胺环上2,3位上基团的变化,这类化合物会具有不同的抑菌效果[12]。经研究得出,当2,3位上没有其他官能团时,这类化合物对真菌等具有较强的抑菌作用,其中的原因有可能是因为酰亚胺是由p-π共轭双键形成的环状化合物,对电子的亲和力较强,具有电子接受体的性质,同时使酰亚胺环上的碳正离子易受到亲核攻击,但由于2,3位上基团的改变,使酰亚胺环上的电子云发生改变,从而影响抑菌效果,这对今后筛选抑菌活性较高的顺丁烯二酰亚胺类化合物具有一定的指导意义。

表1 新型顺丁烯二酰亚胺类化合物对离体B.cinerea的抑制作用

3 小结与讨论

本文用乙酸法合成顺丁烯二酰亚胺类化合物对比于常用的两步合成法,反应时间短,产率高,是合成顺丁烯二酰亚胺类化合物的理想方法。DMF法主要是使含羟基的胺与部分酸酐反应,产率较高。甲醇法可使2,3位空间位阻较大的酸酐,尤其是二甲基顺丁烯二酸酐与胺反应,反应时间短,分离简单。

目前关于顺丁烯二酰亚胺类化合物用作B. cinerea等植物致病真菌的杀菌剂方面的研究较少。其对体外B.cinerea菌丝生长的抑制效果表明,大多数顺丁烯二酰亚胺类化合物对其具有很好的抑制效果,尤其是Ⅰ-1,Ⅲ-1,Ⅲ-3,Ⅲ-4和Ⅲ-5对离体B.cinerea生长抑制较强。因此,顺丁烯二酰亚胺类化合物具有开发为新型杀菌剂农药的巨大潜力。

[1] Cotoras M,Folch M,Mendoza L.Characterization of the antifungal activity on Botrytis cinerea of the natural diterpenoids kaurenoic acid and 3-hydroxy-kaurenoic acid[J].Agile Food Chemistry,2004,52:2821-2826.

[2] 王汉中.入世后的中国油菜产业[J].中国油料作物学报,2002(24):82-86.

[3] Chen X L,Zheng Y G,Shen Y C.Natural products with maleic anhydride structure:nonadrides,tautomyein,ehaetomellie anhydride and other compounds[J].Chemical Reviews,2007,107:1777-1830.

[4] Zhang X,Li Z C.Donor/acceptor vinyl monomers and their polymers:synthesis,photochem ical and photophysical behavior[J].Progress in polymer science,2006,31:893-938.

[5] Tanaka S,Sekiguchi M.Processes for preparing 4-tertbutylcyclohexanol and 4-tert-butylcyclohesyl acetate[P]. US:5977402,1999-11-02.

[6] 陈韶蕊,李爱军,陈明明.4-(4-甲基苯氧基)苄胺的合成研究[J].河北科技大学学报,2012(33):397-401.

[7] Marina V K,Armando J L.Metal-free and copper-promoted single-pot hydrocarboxylation of cycloalknes to carboxylic acids in aqueous med ium[J].Advanced Synthesis&Catalysis,2009,35 l:2936-2948.

[8] Charles H,Fisher L.Emil fischer pioneer in monomer and polymer science[J].Chemists and Chemistry,1989,10:63-80.

[9] Frederic Z,Alain V.Synthesis and antimicrobial activities of N-substituted imides[J].IL Farmaco,2002,57:421-426.

[10] 慕立义.植物化学保护研究方法[M].北京:中国农业大学,1994.

[11] Onishi J,Meinz M,Curotto J.Discovery of new antifungal(1,3)β-D-glucan synthase inhibitors[J].Agents Chemother,2000,44:368.

[12] Sortino M,Garibotto M,Cechinel F V,et al.Antifungal cytotoxic and SAR studies of a series of N-alkyl,N-aryland,N-alkylphenyl-1,4-pyrrolediones and related compounds[J]. Bioorganic&Medicinal Chemistry,2011,19:2823-2834.

(责任编辑:张瑞麟)

S 432

:A

:0528-9017(2015)10-1611-04

文献著录格式:江文,陆跃乐,范永仙,等.不同顺丁烯二酰亚胺类化合物的制备及对灰霉病的抑制效果[J].浙江农业科学,2015,56(10):1611-1614.

10.16178/j.issn.0528-9017.20151029

2015-05-14

江 文(1990-),男,安徽桐城人,在读硕士,研究方向为生物转化与生物催化。E-mail:jiang8796@126.com。

陈小龙。E-mail:jiang8796@126.com。