新生代农民工的收入影响因素:基于社会交换理论的实证研究

2015-01-05吴伟东

◎ 吴伟东

一、问题的提出

中国城镇常住人口,在2013年达到了7.3111亿,城市化比率继续保持上升的态势,达到了53.73%;在这庞大的城镇常住人口中,农民工总量为2.6894亿人。[1]2014年的中国政府工作报告明确提出,要有序推进农业转移人口市民化,推进以人为核心的新型城镇化。

农民工是城市中农业转移人口的主体,而且他们的家属也往往会成为农业转移人口的组成部分。劳动力转移就业的生命周期理论指出,劳动者的转移就业一般包含四个阶段,其中的第三个阶段是家庭重聚[2],而劳动者要实现家庭重聚,往往需要具有稳定的居所和一定数额以上的收入。[3]同时,在社会融入议题上,农民工的经济收入与城镇户籍劳动者的经济收入的差距,经常被用作为衡量农民工的经济层面融入程度的主要指标。农民工收入的提升,是他们经济层面融入的重要体现。因此,无论是从城市定居的生活需要的角度,还是从社会融入的角度,逐步提高农民工群体的收入,都是在城镇化进程中有序地推进农业转移人口市民化的一个关键环节。

新生代农民工与传统农民工所存在的代际差异,尤其是他们在城市长期定居的更高的可能性,使新生代农民工正逐步成为重点的研究对象。《2013年全国农民工监测调查报告》显示,新生代农民工达到了1.2528亿人,占农民工总量的46.6%,同时占1980年及以后出生的农村从业劳动力的比重为65.5%。[4]实证研究结果表明,农民工收入的影响因素存在代际差异,一些对传统农民工收入具有显著影响的因素,对新生代农民工不再具有显著影响。[5]因此,亟需在已有的农民工收入研究成果的基础上,专门针对新生代农民工的收入影响因素进行系统而扎实的实证研究,为城镇化进程中的政策制定提供更加坚实的经验基础。本次研究将以社会交换理论为理论视角,利用上海、深圳和天津等10个城市的问卷调查数据,运用OLS回归模型探讨新生代农民工的收入影响因素。

二、 研究回顾

在新生代农民工的收入影响因素问题上,已经取得的研究成果还比较有限。在为数不多的实证研究当中,钱雪飞进行了较为综合的探讨。他利用2005年在江苏省开展的1100份问卷调查数据,以“每小时收入”为因变量,探讨了工作状况、生活负担、社会资本等几个方面因素的影响,发现年龄、性别、受教育年限、工作时间、工作稳定性等因素对新生代农民工的每小时收入具有显著影响。[5]同样以“每小时收入”为因变量,张娜和雷怀英对天津市的新生代农民工进行了问卷调查,发现年龄、受教育程度、打工前受培训情况和已做过的工作数量对新生代农民工的每小时收入存在显著的正向影响,而每天工作的小时数则为显著的负相关。[6]

其余的几项实证研究,围绕新生代农民工的收入与他们的就业稳定性或人力资本因素的关系而展开。谌新民和袁建海以东莞市的新生代农民工为调查样本,对就业稳定性的工资效应进行实证分析,发现签订长期劳动合同的新生代农民工工资明显更高,同时,工作转换过于频繁的新生代农民工的工资水平则较低。[7]人力资本理论认为,人力资本水平是影响个人收入的最重要因素,因个体人力资本存量的差异,具有较高人力资本水平的劳动者往往有较高的生产效率,因此能够在劳动力市场上获得更好的就业机会和更高的收入。[8]国内多位学者从人力资本理论的视角出发开展实证分析。譬如,罗锋和黄丽在佛山和东莞展开经验调查,发现培训是影响新生代农民工非农收入水平的最主要因素,具有正向的影响作用,同时,工作经验对新生代农民工非农收入的影响存在生命周期效应,初期具有促进作用但到了一定阶段之后则转为负向的影响。[9]

综合起来看,国内学术界对新生代农民工收入的决定机制研究,已经取得了一些有益的成果,为后续研究的推进奠定了基础,但总体上仍比较薄弱,而且大多以人力资本理论作为理论视角展开分析,视角还较为单一。Babbie指出:每一个理论视角提供了其他视角所欠缺的洞察,但也忽略了其他视角所揭示的方面,多元理论的应用有助于促进对社会现象的深度分析。[10]本次研究将以社会交换理论作为理论视角,尝试从该视角出发展开实证研究,务求进一步深化对新生代农民工的收入影响因素的认识。

三、理论视角、研究假设与数据来源

(一)理论视角与研究假设

在现代社会的劳动关系领域,社会交换理论是一个强有力的分析框架。[11]交换的隐含条件是双方通过交换各自特有的资源,从而达到互利互惠的目的,其核心是自我利益和互相依赖。[12]在这一理论视野中,劳动者与企业之间是一种社会交换关系。劳动者通过向企业提供个人的劳动来换取企业的报酬,以他们对企业的忠诚来换取企业对他们的关心和支持。[13]劳动者的收入,是这种关系中企业用以换取劳动者的劳动而给予劳动者的回报,是双方关系得以建立和维持的交换性资源之一。可以认为,劳动者的收入是劳资交换关系的一种十分重要的外在表现载体,能够反映双方交换关系的现实情况。在理想的情况下,劳动者的劳动收入,应该等同于其所付出的劳动。

社会交换具有两种一般形态:谈判型交换和互惠型交换。[14]在谈判型交换中,行动者在资源的交换上谈判并且讨价还价,涉及到相当多的、更为清晰的对成本与收益的意识和计算,在此基础上达成妥协和建立交换关系。[15]劳资关系是一种较为典型的谈判型交换。在关系建立之前,行动双方针对“劳动——报酬收入”的资源交换展开谈判与协商。这种谈判的过程与结果,受到外部的经济社会结构的影响。劳动者对最低收入水平存在物质性和社会性的依赖。[16]这使他们至少需要在谈判中获得能够维持基本生活的最低收入,而这一最低收入取决于工作当地的经济社会环境。同时,Granovetter指出,个体的大多数的(经济)行为都紧密地嵌入在现实的、正在运转的社会关系系统之中。[17]劳动者的社会需要(社会交往、家庭角色扮演等)会影响到他们对工作收入的期待和追求。在不同的经济社会环境当中,为了满足特定的生存需要和社会需要所必须付出的经济成本是存在差异的。一般而言,在经济发展水平较高的地区,需要支付较高的经济成本。现阶段,地区生产总值是衡量一个地区经济发展水平的主要指标。依据上述理论观点和分析,提出以下研究假设。

H1:新生代农民的收入与地区生产总值存在显著的正相关。

同时,行动者的权力对谈判型交换的过程和结果也存在影响。在社会交换理论的视野中,行动者的权力取决于其所拥有资源的稀缺性以及对对方资源的依赖程度。依赖是权力之源,而依赖由下列两个因素决定:一是行动者向他人寻求的资源的价值;二是这些资源的替代性资源的稀缺程度和价格高低。[18]Emerson指出:(1)如果行动者B希望得到行动者A的资源,而且难以获得替代性的资源,那么B将高度依赖于A,A拥有很大的权力;(2)如果某个行动者比其交换对象拥有更大的权力,这个行动者就会进行权力运用,利用其交换对象的依赖获得附加性权力,或降低其从交换对象那里获得资源时本来必须支付的成本。[15]目前,“资强劳弱”一般被认为是中国劳资关系基本格局,资方拥有更大的权力。在这种情况下,企业可能会进行“权力运用”,降低他们从劳动者那里获得劳动时原本必须支付的成本。换言之,企业可以迫使劳动者进行妥协,在付出同等劳动的情况下接受较低的劳动报酬。这种降低劳动报酬的实现空间,取决于企业的权力大小,而企业权力的大小是由劳动者所提供的劳动力资源的稀缺程度以及企业对其的依赖程度决定。依据以上的理论观点和分析,提出以下假设。

H2:新生代农民工的收入与其所能提供的劳动力资源的稀缺程度存在显著的正相关。

H3:新生代农民工的收入与企业对新生代农民工的劳动力资源的依赖程度存在显著的正相关。

学校是个体接受教育、积累劳动力资源的主要场所。[19]劳动者的劳动力资源的稀缺程度,与其受教育程度紧密关联。一般而言,受教育程度越高,劳动者所能提供的劳动力资源也越稀缺。同时,在中国现行的职业体系当中,拥有专业技术资格或者国家职业资格,往往意味着劳动者能够提供较高层次的劳动力资源,其劳动力资源也相对较为稀缺。在此基础上,H2包括三项分假设:

H2a:新生代农民工的收入与受教育程度存在显著的正相关。

H2b:拥有专业技术资格的新生代农民工,在收入上比没有专业技术资格的新生代农民工更高。

H2c:拥有国家职业资格的新生代农民工,在收入上比没有国家职业资格的新生代农民工更高。

在企业方面,企业对新生代农民工的劳动力资源的依赖程度,可以分别从职务岗位、行业对劳动力资源的需求以及企业用工行为的规范程度等三个方面来考察。一般而言,职务岗位的重要性越高,企业对在该岗位工作的劳动者的劳动力资源的依赖程度越高。同时,在劳动力资源供不应求的行业,由于资源短缺的存在,企业对劳动力资源的依赖程度也较高。此外,规范的用工行为,给劳动者提供了更好的保障,但也可能导致企业调整人力资本投入以应对外部需求变化的成本增加[20],企业对劳动力资源的依赖增加。一般认为,国有企业的用工规范程度要比私营企业更高。由此出发,H3包括三项分假设:

H3a:新生代农民工的收入与其职务岗位的重要性存在显著的正相关。

H3b:在劳动力资源供不应求的行业内工作的新生代农民工,在收入上比在劳动力资源供求较为平衡的行业内工作的新生代农民工更高。

H3c:在国有企业工作的新生代农民工,在收入上比在私营企业工作的新生代农民工更高。

此外,社会交换理论指出,交换关系存在着不确定性和风险,个体会对交换关系中存在的不确定性和风险进行评估。[21]换言之,风险评估是个体建立各种社会交换关系的起点,而风险评估的结果将会直接影响个体对交换关系的态度和行为。[22]同时,交换的双方会努力建立起特定的联结,以维持交换关系的稳定——即使目前的关系不是最优的,也不会去考虑其他的选择。[21]依据这些理论观点和分析,提出以下假设。

H4:新生代农民工的收入与其和企业关系的稳定性存在显著的正相关。

劳动者与企业的交换关系的稳定性,可以由劳动者的劳动合同签订、单位工龄和工作更换次数来衡量。签订了劳动合同,劳动者与企业就正式建立起了法定的劳动关系。这作为双方的一种特定联结,有助于交换关系的稳定。同时,劳动者在该企业工作的时间越长,也代表着双方关系的稳定性。最后,工作更换次数则从反面来呈现双方关系的稳定性:工作更换次数越多,往往意味着劳动者与企业的关系越不稳定。假设H4包括以下三项分假设。

H4a:签订了劳动合同的新生代农民工,在收入上比没有签订劳动合同的新生代农民工更高。

H4b:新生代农民工的收入与其单位工龄存在显著的正相关。

H4c:新生代农民工的收入与其工作更换次数存在显著的负相关。

(二)数据来源

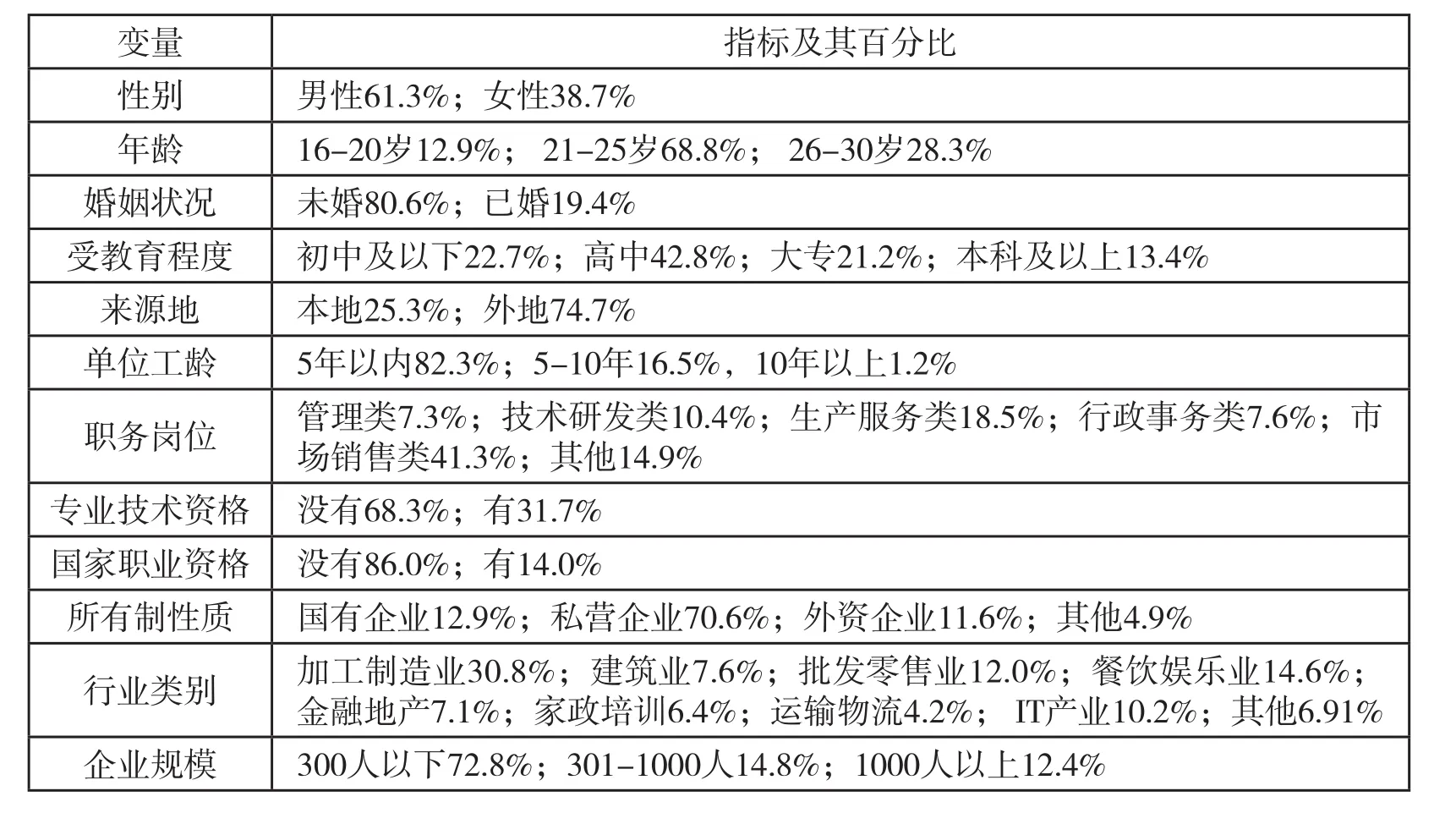

本次研究所运用的数据,来源于国家社科基金项目资助的“劳动者就业状况调查”。此次问卷调查从2010年下半年开始,在上海、深圳、天津、南京、长沙、成都、温州、厦门、绵阳和长春等十个城市展开。调查共发放问卷2000份,获得有效问卷1813份,问卷的有效回收率约为90.7%。其中来自新生代农民工群体的有效问卷591份。调查样本中新生代农民工的基本情况见表1。

四、新生代农民工收入的多元回归分析

调查数据显示,新生代农民工的平均月收入(包括工资、补贴和加班费等)的均值为2154元,标准差为945元,最小值是500元,而最大值则为5400元。累计百分比的数据显示,34.2%的人的平均月收入在1500元以内,60.7%的人在2000元以内,73.9%的人在2500元以内,88%的人在3000元以内,只有12%的人在3000元以上。可以发现,尽管存在一定数量的人能够获得较高的收入,但总的来看,大部分(73.9%)新生代农民工的平均月收入在2500元以内。为了检验和比较各种因素对新生代农民工收入的影响,本次研究建立了回归模型进行多元回归分析。为了克服样本数据中的异方差问题,回归模型是以平均月收入的自然对数作为因变量。

表1 新生代农民工样本的基本情况

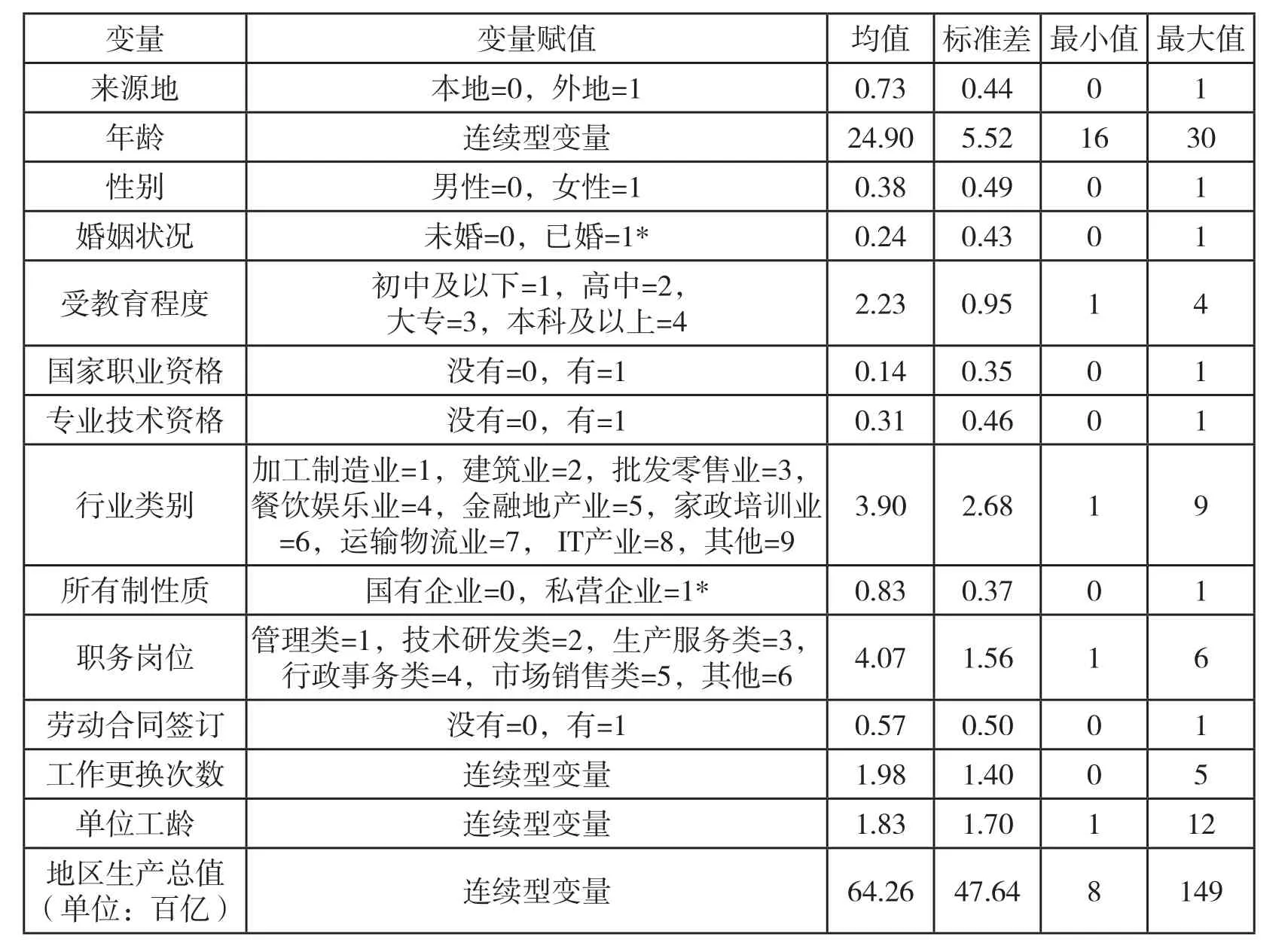

OLS 回归模型的自变量包括劳动者的来源地、年龄、性别、婚姻状况、专业技术资格、国家职业资格、受教育程度、行业类别、所有制性质、职务岗位、劳动合同签订、工作更换次数、单位工龄(在现单位工作的时间)和地区生产总值等变量。定类层次和定序层次的自变量,进行了虚拟变量处理。自变量的赋值及其分布参见表2。

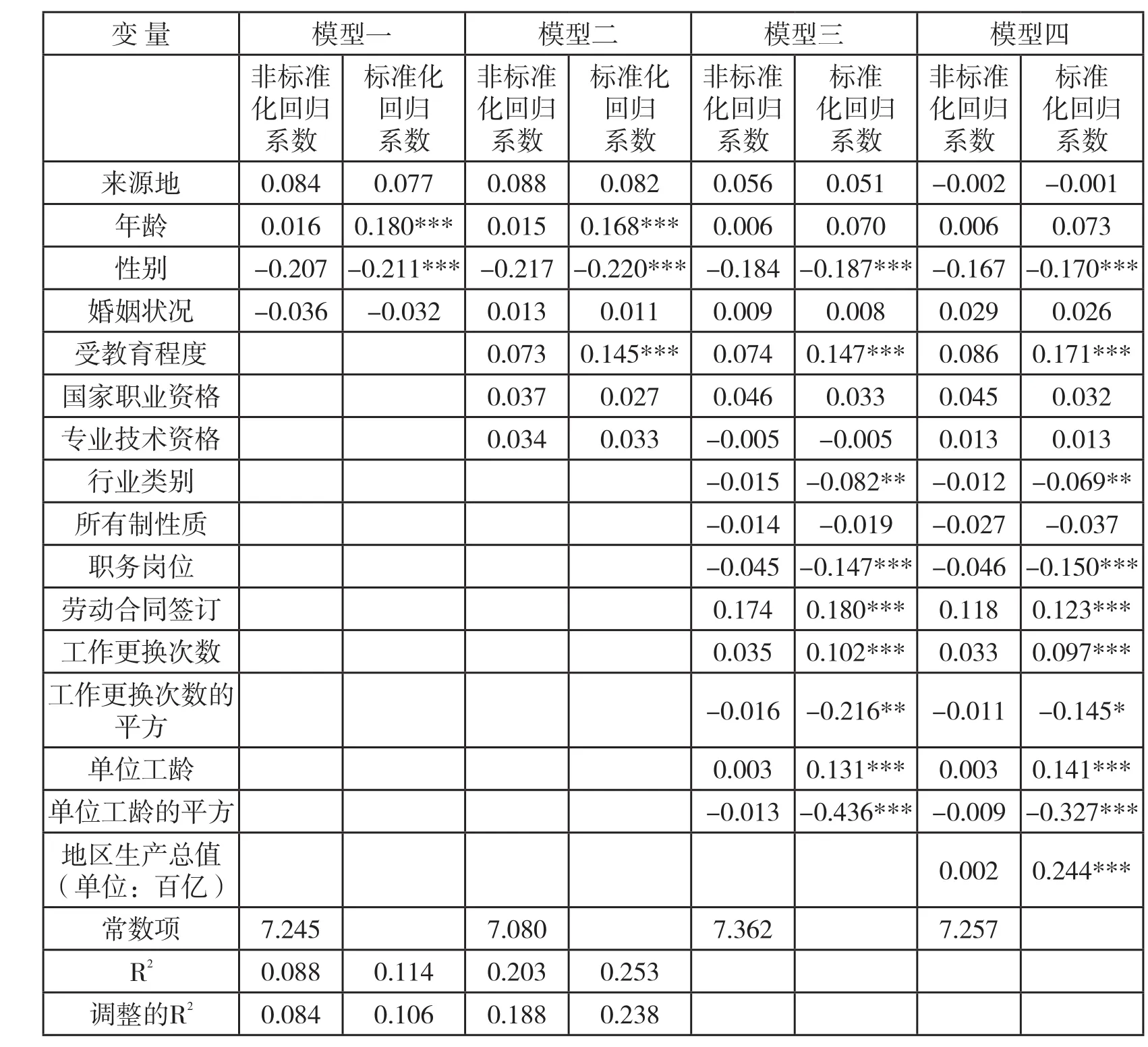

依据研究假设,本次研究分别建立了四个模型将不同方面的自变量依次纳入。具体而言,模型一单独纳入基本的人口统计变量,即性别、年龄、来源地和婚姻状况。模型二在此基础上,纳入了新生代农民工的劳动力资源稀缺程度方面的变量,具体包括受教育程度、专业技术资格和国家职业资格等变量。模型三中增加了企业对新生代农民工的资源依赖程度以及双方关系稳定性的行业类别、所有制性质、职务岗位、单位工龄、劳动合同签订情况和工作更换次数等变量。最后在模型四当中纳入地区因素的变量,即地区生产总值。OLS回归分析的结果见表3。

表2 自变量赋值及其分布

在模型一的统计结果中,年龄和性别变量均对新生代农民工的平均月收入具有显著影响,模型的决定系数R2为0.084。模型二新增的三个变量中,只有受教育程度具有显著影响,模型的决定系数R2增加到了0.114。模型三纳入了雇佣关系方面的变量,其中的职务岗位、劳动合同签订、工作更换次数和单位工龄等四个变量影响显著,共同使模型的决定系数R2增加到了0.203。相比于模型三,职务岗位等上述四个变量的加入解释了新生代农民工平均月收入的9.9%的差异。在纳入存在显著影响的地区生产总值变量之后,模型四的决定系数R2增加到了0.253。回归结果的多重共线性检验显示,回归方程中各个自变量的多重共线性并不严重,模型非常稳定。模型中各个变量的回归系数,可以代表这些变量对因变量的单独影响。

表3 新生代农民工收入的OLS模型

模型四的分析结果显示,在所有变量都进入模型的情况下,新生代农民工的平均月收入,与他们的性别、受教育程度、行业类别、职务岗位、劳动合同签订、工作更换次数、单位工龄和地区生产总值存在显著相关,而与来源地、年龄、婚姻状况、国家职业资格、专业技术资格和所有制性质等变量无关。其中,年龄变量在前两个模型中都具有显著影响,但在模型三纳入了雇佣关系的变量之后,年龄变量的影响不再显著。

在新生代农民工的劳动力资源稀缺程度方面,受教育程度对新生代农民工的收入具有显著的正相关。在受教育程度的“初中及以下”、“高中”、“大专”和“本科及以上”的四个等级中,每提高一个等级,新生代农民工的收入增加17.1%。这证明了假设H2a:新生代农民工的收入与受教育程度显著的正相关。但同时,假设H2b和假设H2c没有通过检验。拥有专业技术资格和国家职业资格的新生代农民工,在收入上并没显著的增加。

在企业对新生代农民工的资源依赖程度方面,存在显著影响的是职务岗位和行业类别,所有制性质并不具有显著影响。在职务岗位变量的赋值中,管理类、技术研发类、生产服务类、行政事务类、市场销售类和其他,依据岗位类别对企业经营的重要性程度,依次赋值为“1-6”。其中,管理类岗位的重要性程度最高,赋值为1。赋值数值越高,岗位的重要性程度越低。应当指出,这种重要性的赋值还较为粗糙,只能大致反映出不同岗位的重要性排序。回归分析结果显示,职务岗位的标准化回归系数是-0.150。这表明职务岗位的重要性每下降一个等级,新生代农民工的收入就减少15%。换言之,职务岗位的重要性越高,新生代农民工的收入也越高。新生代农民工的收入与其职务岗位的重要性存在显著的正相关。假设H3a通过了检验。行业类别方面的数据显示,行业类别的标准化回归系数是-0.069。行业类别每增加一个单位,新生代农民工的收入减少6.9%。总体而言,在加工制造业内工作的新生代农民工的收入是最高的,建筑业、批发零售业、餐饮娱乐业等其他行业都比加工制造业要低。新生代农民工主要集中在东部地区务工。[4]东部地区连续多年的“民工荒”问题,主要集中在加工制造业的劳动力需求方面,而且这种情况已经向西部地区蔓延。可以发现,加工制造业是新生代农民工所从事的行业中,劳动力供不应求问题较为严重和范围较大的一个行业。其他行业的劳动力供求状况相对较为均衡。数据分析的结果显示,在这个行业内工作的新生代农民工,在收入上比其他行业内工作的新生代农民工更高。假设H3b得到实证数据的支持。

在劳动者与企业的交换关系稳定性方面,回归结果显示签订有劳动合同的新生代农民工,在收入上的确比没有签订劳动合同的新生代农民工要更高。假设H4a通过了检验。此外,单位工龄的标准化回归系数为0.141,这显示在控制其余变量的情况下,新生代农民工的单位工龄与其收入存在正向的相关关系,单位工龄每增加1年,收入增加14.1%。同时,单位工龄的平方与新生代农民工的收入负向相关,且相关显著,表明单位工龄与新生代农民工收入呈“倒U型”的曲线关系,初期的工龄增加能够促进收入的提高,但到了一定时间之后单位工龄的继续增加却会带来收入的下降。这可能是由于新生代农民工对城市生活的向往,使其在工作了一段时间和获得了一定的收入之后,开始减少工作时间的投入,从而无法继续获得补贴、加班费以及计件工资等收入,导致平均月收入出现下降。假设H4b只能得到部分的证实。这种状况同样存在于工作更换次数中。数据分析结果显示,在工作更换次数与新生代农民工的收入存在显著的正向相关的同时,工作更换次数的平方与新生代农民工的收入存在显著的负向相关。这表明工作更换次数与新生代农民工的收入也是呈“倒U型”的曲线关系。初期的工作更换,能够带来收入的提高,但到了一定的更换次数之后,工作更换所带来的收入提高效应逐渐减弱并转变为降低效应,收入开始下降。假设H4c“新生代农民工的收入与其工作更换次数存在显著的负相关”,在工作更换次数达到一定数量之后是成立的,但在初期并不成立。与单位工龄的结果相似,假设H4c也只得到了部分的证实。综合假设H4a、H4b和H4c的检验结果来看,假设H4得到了实证数据的部分支持,但未能完全通过检验。新生代农民工的收入与其和企业关系的稳定性的关系,存在较为复杂的作用效应。最后,地区生产总值对新生代农民工的收入存在显著的正向影响,地区生产总值每增加100亿元,新生代农民工的收入增加24.4%。假设H1通过了检验。

五、简要结论

新生代农民工的收入影响因素,是中国城镇化进程中的一项重要的研究议题。本次研究以社会交换理论为基本的理论视角,利用上海、深圳和天津等10个城市的问卷调查数据,运用OLS 回归模型探讨新生代农民工收入的影响因素展开经验分析。本次研究所取得的主要结果是:(1)地区生产总值对新生代农民工的收入存在显著的正相关,地区生产总值每增加100亿元,新生代农民工的收入增加24.4%,而且这一影响对新生代农民工的收入具有较大的决定作用;(2)新生代农民工所能提供的劳动力资源的稀缺程度,对他们的收入存在影响。其中受教育程度存在显著的正相关,受教育程度每提高一个等级,新生代农民工的收入增加17.1%;(3)企业对新生代农民工的劳动力资源的依赖程度,影响着新生代农民工的收入。在重要性程度较高的岗位上工作的新生代农民工,以及在劳动力资源供不应求的行业内工作的新生代农民工,都能获得较高的收入;(4)新生代农民工与企业关系的稳定性,对他们的收入存在影响。签订了劳动合同的新生代农民工能够获得较高的收入。单位工龄和工作更换次数,对新生代农民工的收入都是存在“倒U 型”的影响作用效应。

个体需要通过与外界不同系统的资源交换去获得特定的资源,从而满足自身的需求和完成生命历程中的任务。[23]由于城市地区相对与农村地区更高的生活成本,新生代农民工需要获得足够的收入水平才能支撑他们在城市的生活和定居。因此,要有序地推进农业转移人口市民化,必须逐步提高新生代农民工的收入水平。从本次研究的结果来看,推动经济社会的持续发展,提高新生代农民工的受教育程度和劳动合同签订率,避免过于频繁的工作流动,都将有助于这一目标的实现。本次研究是从社会交换理论展开实证研究,在丰富了现有研究成果的同时,也存在分析视角上的局限性。更多理论视角的研究,将有助于不断深化对新生代农民工收入的决定机制的认识。

[1]国家统计局.中华人民共和国2013年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-02/24/c_119477349.htm,2014.

[2]Polachek S.W. and Horvath F. W., A Life-cycle Approach to Migration: Analysis of the Perspicacious Peregrinator. Research in Labor Economics, 1977 (1): 103-149.

[3]Baldwin-Edwards M., Immigrants and the Welfare State in Europe. International Migration: Prospects and Policies in a Global Market. Massey D. S. and Taylor J. E. (eds). Oxford University Press, 2004.

[4]国家统计局. 2013年全国农民工监测调查报告[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201405/t20140512_551585.html,2014.

[5]钱雪飞.新生代农民工收入情况及影响因素[J].当代青年研究,2010(3):15-21.

[6]张娜,雷怀英.新生代农民工收入影响因素研究——基于天津市的调查[J].农业技术经济,2013(7):45-52.

[7]谌新民,袁建海.新生代农民工就业稳定性的工资效应研究——以东莞市为例[J].华南师范大学学报(社会科学版),2012(5):94-101.

[8]Becker G. S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, 1964.

[9]罗锋,黄丽.人力资本因素对新生代农民工非农收入水平的影响——来自珠江三角洲的经验证据[J].中国农村观察,2011(1):10-19.

[10]Babbie E. R., The Basics of Social Research. Wadsworth Publishing Company, 1999.

[11]Cropanzano R. and Mitchell M. S., Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review. Journal of Management, 2005, (6): 874-900.

[12]Lawler E. J. and Thye S. R., Bringing Emotions into Social Exchange Theory. Annual Review of Sociology, 1999, (1): 217-244.

[13]Rhoades, L. and Eisenberger, R., Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology, 2002, (4): 698-714.

[14]Emerson R. M., Social Exchange Theory. Social Psychology: Sociological Perspectives. Rosenberg M.and Turner R. H. (eds). Basic Books, 1981.

[15]Turner J. H., The Structure of Sociological Theory. Wadsorth Publishing House, 1998.

[16]Streeck, W., The Sociology of Labor Markets and Trade Unions. The Handbook of Economic Sociology(2nd ed). Neil J. Smelser and Richard Swedberg (eds). Princeton University Press, 2005.

[17]Granovetter M., Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddness. American Journal of Sociology, 1985, 91: 481-510.

[18]Emerson R. M., Power-Dependence Relation. American Sociological Review , 1962, 43: 31-40.

[19]陈钟林,吴伟东.情境、资源与交流:生态系统视角下的弱势青少年研究[J].中国青年研究,2007(4):22-27.

[20]廖冠民,陈燕.劳动保护、劳动密集度与经营弹性:基于2008 年《劳动合同法》的实证检验[J].经济科学,2014(2):91-103.

[21]Blau, P. M., Exchange and Power in Social Life. Wiley, 1964.

[22]Molm,L.D.,Takahashi, N. and Peterson, G., Risk and Trust in Social Exchange: An Experimental Test of a Classical Proposition. American Journal of Sociology, 2000 ,(5): 1396-1427.

[23]Johnson L. C., Social Work Practice: A Generalist Approach (2nd ed). Allyn and Bacon, 1986.