环境规制、产业空间布局调整与地区经济增长的实证

2015-01-03高永祥

高永祥

(金陵科技学院,南京211169)

0 引言

当前阶段,发达国家针对我国环境保护方面的诸多指责和碳排放领域的种种限制,这些都在步步“倒逼”我国、尤其东部地区环境规制水平的日益增强。号称我国史上最严新《环保法》实施以来的威慑力正在显现,其最大着力点之一就是要加强环境排放的刚性约束,加大对违法违规惩处的几率和力度。上述变化一方面将增加东部地区传统污染密集型和资源依赖型产业的经营成本,加快这些产业向中西部地区转移和更靠近资源产地的集聚,由此降低东部经济增速。另一方面,环境规制“倒逼”影响下的技术创新,通过推动新兴产业发展和整体产业升级,可能构成东部地区经济发展更具可持续性的重要源泉[1]。比较而言,作为承接地,中西部地区相对丰裕的生态资源禀赋和较好的生态环境基础,决定其仍处于环境规制“凹地”。短期内,通过承接东部污染密集型产业,其经济更快速增长仍可以获得强有力支撑。但辩证角度看,中西部地区仅仅是变成了新的“污染避难所”。从全国“一盘棋”角度出发,日益严峻的环境规制可能会加剧中西部地区经济增长的成本,削弱其发展后劲。

综上,面对产业的跨区域、大规模转移以及由此带来的产业空间布局动态调整,各区域不断加强的环境规制水平究竟如何影响了地区经济增长?应该说在当前阶段,有必要弄清楚上述问题。因为这直接关系到地区经济增长与生态环境保护在此消彼长中,能否更好地达成某种均衡,并最终实现区域经济发展的可持续性。

1 基本事实描述与定量比较

1.1 经济增长的地区差异及其收敛特点

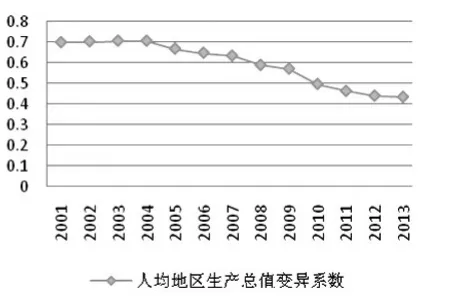

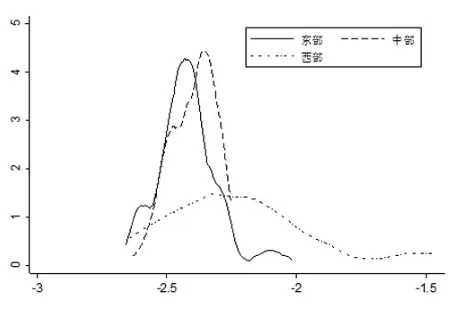

我国各地区发展的非均衡性依然存在,由图1我国东、中、西部地区人均地区生产总值核密度曲线的比较可见,东部地区平均发展水平是最高的。同时,东部地区核密度曲线呈现出的右倾特点,也揭示了东部地区省份发展在高水平区域的相对集中特点。

但进一步从图2基于变异系数反映的地区经济发展水平空间扩散与收敛性来看,总体趋势的不断下降还是表明,我国地区经济发展水平不再是局部地区的集中,而是呈现出空间扩散特点,即地区经济增长差距在空间上是不断收敛的。事实上,得益于西部大开发战略的实质性推进,从2004年开始,我国中西部地区便开始摆脱过去较长期增长缓慢和停滞的“惯性”状态,表现出更快的增速。尤其2008年以来,面对开放格局重构影响,我国东部沿海传统产业部门向中西部地区的大规模转移,已经使得中西部地区经济增长再一次获得强劲动力。

图1 三大区域发展差异的核密度估计

图2 地区发展差异的空间收敛趋势

1.2 环境规制强度地区差异及其演变规律

无论是与污染治理相关的资本性投资,还是侧重污染物治理的日常营运和管理,以上两方面都从经济型环境规制角度揭示了环境污染治理的可能选择[2]。定量考察方面,遵循以上两重视角,对投资型环境规制水平的考察,研究主要用各地区环境污染治理投资占国内生产总值比重表示(简记为:IERS)。对费用型环境规制的衡量,研究主要借鉴傅京燕等(2010)[3]方法,基于各地区二氧化硫排放、烟尘排放、粉尘排放、废水排放和固体废物排放情况,通过加权方式,构造各地区费用性环境规制强度综合指数(简记为:CERS)。

比较各地区环境规制强度的空间集中与扩散情况,如图3、图4所示,基于变异系数反映的结果中,费用型环境规制和投资型环境规制基本变化趋势并不完全相同。投资型环境规制强度变异系数演化特点呈现出更明显的波动性。从整体趋势来看,2005~2008年、2009~2011年间,投资型环境规制强度变异系数呈现两轮幅度较为明显的波动。这意味着投资型环境规制强度在某些地区率先开始较为明显的攀升,在打破“僵局”之后,更多地区紧随其后。最终,在整体空间强度表现方面,各地区实际上又重新达成均衡。只不过这里的再均衡,是更高强度水平上的均衡。

图3 费用型环境规制强度空间演变趋势

图4 投资型环境规制强度空间演变趋势

比较而言,费用型环境规制强度空间集中与扩散表现方面,在2009年之前,各地区基本保持着较为均衡的水平。此后2009~2011年间,费用型环境规制强度变异系数呈现出极为明显的上升,表明某些地区的环境规制水平有较为显著增强,并由此率先打破过去“逐底竞争”导致的“低位均衡”。而伴随较短时期内更多地区陆续打破“低位均衡”状态,费用型环境规制强度变异系数再次趋于下降。但总体而言,当前阶段的整体水平还是要高于2009年之前,并且再次呈现上升态势,即其同样在某些区域继续加强。综合两种经济型环境规制强度的空间集中与扩散分析可见,它们的共性特点就是较好反映出在中央高压态势和各地区环境规制“竞赛”下,我国整体环境规制强度的不断提升。只不过相比2009年之前,在地区环境规制竞争形式上,已由“逐底竞争”更多转向“标尺竞争”和“差别化竞争”为主[4]。

进一步结合环境规制强度核密度估计分区域下的比较,可以更好揭示其空间变化特点。图5、图6显示,投资型环境规制强度核密度估计分区域比较则呈现东部和西部略高于中部的特点。集中性表现方面,东部地区最为集中,西部地区依然最为分散并呈现出较长左侧“拖尾”。与此不同,费用型环境规制强度方面,东部地区平均水平明显低于中西部;并且东部地区核密度图分布的左倾特点更突出,表明其内部多数省份费用型环境规制强度较集中于低位。比较而言,中西部地区费用型环境规制强度更高,且这两大区域核密度估计值分布向均值靠拢特点明显,表明域内多数省份费用型环境规制强度趋于收敛。综合变异系数与核密度分析可见,无论何种类型环境规制强度,均表现出在西部地区更强的特点。

图5 投资型环境规制分区域核密度估计比较

图6 费用型环境规制分区域核密度估计比较

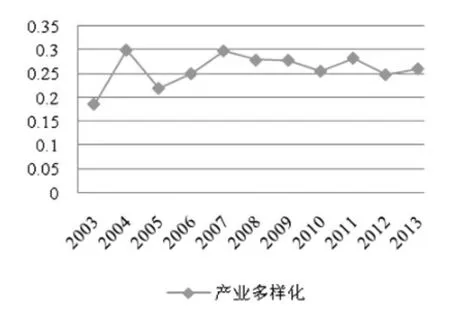

1.3 产业空间布局的地区差异

参考国民经济标准行业分类(GB/T 4754-2011),下面通过构造制造两位数行业分类下的郝希曼-郝芬达尔指数(简记为:HHI),考察各地区产业发展的多样化特点。由图7、图8可见,地区产业多样化变异系数在频繁波动中呈上升趋势,表明我国各地区产业发展的多样化特点实际上在某些区域不断下降。进一步结合产业多样化分区域核密度估计情况比较可见,我国东部和中部地区HHI指数在明显低于西部地区同时,该指标水平的域内集中性也要显著好于西部。这一方面说明,我国产业多样化显著降低区域主要是西部;另一方面也表明,我国东部和中部地区多数省份在产业发展的多样性表现方面要显著优于西部。尤其值得注意的是中部地区,主要凭借区位优势,其近年来更具多样性地承接了东部产业转移,并由此使自身产业发展的多样性特点得到了明显提升。

西部地区作为东部转移产业的重要承接地,污染密集型行业在域内的集聚发展相对更加明显,并由此削弱其产业构成多样性。进一步分析侧重考察污染密集型制造业在各区域的空间布局特点。按照多数研究观点,污染密集行业主要包括造纸及纸制品业,有色金属冶炼及压延加工业,石油加工、炼焦加工业,金属制品业,化学原料及化学制品制造业,化学纤维制造业,黑色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品业[5]。基于上述污染密集型制造业加总企业数据,可以构造每个省份该类行业区位商值(LQ),以此体现其空间集中度状况。由图9、图10可见,随着时间的推移,我国污染密集型制造业空间集中度呈现出在省际空间范围内不断扩散的特点,这显然与东部地区将大量污染型制造业大规模向中西部地区加快转移有关。例如近几年,在意识到在资源地就近进行直接投资和建立现代输送体系比直接在东部地区消耗煤炭所带来的污染及环境压力要小得多的情况下,东部地区“去煤化”的趋势日益明显。浙江、上海、广东、海南等省份早已彻底退出产煤领域,京津冀及山东等地区亦在逐步减少煤炭等消费总量。同时值得注意的是,上述产业空间布局调整,在使得中西部地区更明显成为东部地区“污染避难所”的同时,其环境规制水平也因大量污染企业入驻而表现出较为明显的“被动式”升高[6]。

图7 产业多样化特点空间演变趋势

图8 产业多样化分区域核密度估计比较

图9 污染行业地理集中度演变趋势

图10 污染行业地理集中度核密度估计比较

核密度估计结果亦表明,凭借更为优越的自然资源禀赋和初期相对较低的环境规制水平,污染密集型制造业向中西部地区的转移,使得该区域污染密集型制造业的地域集聚度相对最强。凭借该类制造业域内集聚水平的不断提升,中西部地区由此显现出更快经济增速。但对中西部地区而言,这一发展特点则未必有利于其经济增长的可持续性。事实上,“资源诅咒”导致的经济发展困局和日益增强“被动式”环境规制约束,并不会因为产业大规模承接及其暂时掩盖,而从根本上得到解决[7]。

2 实证结果与解释

2.1 基本模型构建

基于定量考察,进一步实证分析在增长理论之上,通过重点考虑产业空间布局调整所带来地区产业构成变化影响,来考察环境规制对地区经济增长作用的非线性特征。借鉴Hansen(1999)[8]非动态门槛回归方法,这里主要是将地区产业构成特征因素作为未知门槛变量引入模型,构建环境规制对经济增长影响分段函数,并重点对产业构成特征因素门槛值和门槛效应加以估计和检验。研究基本模型如下:

其中,ERS根据具体分析,分别表示投资性环境规制(IERS)或费用型环境规制(CERS),thr为结合具体分析设定的门槛变量,γ为待估计门槛值,Iit(·)为指示函数。ln表示对数符号,下标i表示省份,t表示年份,ti和ηt分别为地区和年份虚拟变量,用以控制无法观测的随地区和时间变动的因素,Zit表示其他控制变量,nit代表随机误差。

2.2 变量衡量说明

相关变量衡量方面,因变量地区经济增长水平用人均国内生产总值表示。地区投资型环境规制和费用性环境规制强度、地区产业多样化水平、污染密集型制造业集中度等核心变量的具体衡量,均如前文所述。其他控制变量的选择和说明情况如下:(1)资本强度(cap)。用人均固定资产投资总额表示;(2)人力资本(HR)。人力资本状况的衡量方面,比较常见的是采用地区人口平均受教育年限表示,即平均受教育年限=(小学文化比例×6年+初中文化比例×9年+高中文化比例×12年+大学专科文化比例×15年+大学本科文化比例×16年+研究生及以上文化比例×19年),这里即采用此方法;(3)工业化水平(ind)。用工业总产值所占比重表示;(4)市场化制度(insti)。公平、规范、透明的市场化制度是地区经济发展的重要保证,这里用地方政府财政支出与财政收入比值衡量;(5)城市化(urban)。快速推进的城市化进程已经成为推动我国经济增长的重要新动力,这里采用各地区年末城镇人口占总人口的比重表示;(6)基础设施条件(infra)。用万平方公里内公路里程表示。

相关变量原始数据均来自《中国统计年鉴(2004~2014)》、《中国工业经济统计年鉴(2004~2014)》和国研网数据库。为剔除价格因素影响,人均地区生产总值用2003=100的商品零售价格指数消涨处理,人均资本投入用2003=100的固定资产投资价格指数消涨。

2.3 估计结果与解释

门槛模型回归之前,为识别该方法的使用是否合理,首先需要检验门槛效应的存在性。表1结果显示,所有变量单一门槛假设所对应F值均至少在5%水平通过显著性检验,表明采用门槛面板估计是合理的。进一步分析通过判断有效门槛个数,来确定模型具体形式。仍由表1单一门槛、双门槛和三门槛效应存在性检验结果可见,多数变量单一门槛与双重门槛效果均显著,而三重门槛效应都不显著。因此,后续主要采用双门槛模型进行分析。

表2考察了多重“门槛”因素下,投资型环境规制(IERS)对地区经济发展的影响。研究首先将投资型环境规制水平自身视为门槛变量,对其影响经济增长的基本规律做出判断。结果表明,投资型环境规制强度水平低于第一门槛值的情况下,其自身边际影响不显著为负;而在处于第一、二门槛值之间情况下,投资型环境规制对经济发展影响在1%水平显著为正;在进一步越过第二门槛后,其边际影响反而在1%水平显著为负。初步分析表明,投资型环境规制对地区经济增长影响呈现较复杂的非线性关系。与此相对应,在以地区经济发展水平(PGDP)为门槛变量前提下,结果表明,在地区经济发展水平逐步提升过程中,投资型环境规制强度对经济增长的不利影响会逐渐降低。甚至在越过第二门槛值,即PGDP值为38715.68元以后,投资型环境规制反而表现为对地区经济增长的推动作用,对应系数在5%水平上显著为正。这实际上从总体经济发展水平阶段差异角度,进一步揭示了投资型环境规制强度对地区经济增长影响存在的显著门槛效应。

在总体考察基础上,下面重点以产业空间布局动态调整下的构成情况为切入点,更深入探讨投资型环境规制对经济增长影响所表现出非线性特征的内在机理。在以地区产业多样化特征为门槛变量的考察结果中,一方面,在HHI值低于0.08情况下,即产业多样化特点表现比较突出的地区,投资型环境规制不仅没有表现出对地区经济发展的负面作用,对应系数反而在10%水平上显著为正。比较而言,当HHI值越过门槛值0.08以后,即当地区产业构成逐渐由多样化转向更趋专业化以后,投资型环境规制反而显著表现出对地区经济增长的不利影响。再考察以污染密集型制造业区位商(LQ)为门槛变量下,投资型环境规制的影响效果。结果表明,在越过唯一门槛值之后,即地区污染密集型制造业集聚水平超过1.694以后,投资型环境规制才会表现出对经济增长的显著不利影响。与此形成鲜明对比的是,一个地区技术密集型行业比重(HTECH)在低于门槛值0.091情况下,投资型环境规制主要表现出对经济增长的显著不利影响;而在技术密集型行业比重高于第一门槛值0.091同时低于第二门槛值0.226以后,投资型环境规制增强反而表现出为显著促进作用,对应系数在1%水平显著为正;而随着地区技术密集型行业比重的进一步升高,投资型环境规制则变得不显著为负。

表1 门槛变量显著性检验和置信区间

表2 多重“门槛”因素下投资型环境规制对地区经济发展影响分析

综合这里所关注几方面门槛因素,进一步结合区域发展差异状况来看,我国东部地区经济发展水平已经突破了较高门槛水平,同时其产业的多样化特点相对最为突出,尤其高技术行业比重提升保证了其产业多样化的技术内涵;另一方面,伴随污染密集型制造业向中西部地区的转移,东部地区污染密集型制造业的地区集聚程度也显著降低。由此不难判断,东部地区产业发展几方面特点的综合,决定了投资型环境规制在该区域的加强,通过进一步推动污染型产业向中西部地区的转移,还有通过更好激发“创新补偿”效应和推动产业结构升级,最终主要表现出对地区经济增长的促进作用。这与原毅军和刘柳(2013)[9]观点基本一致,且研究更进一步指出,投资型环境规制促进经济增长的有条件性。比较而言,在经济发展水平还处于低位快速增长的情况下,依托自身资源禀赋优势和仍相对较优的环境质量,通过大规模承接污染型制造业转移,中西部地区产业空间布局特点越来越表现为污染型行业在域内的大量集聚及其专业化生产能力的迅速提升。中西部地区原本就比较脆弱的产业多样性,由此进一步遭到冲击。综合上述多方面因素可以判断,投资型环境规制强度提升更主要表现出对中西部地区经济发展的不利影响。

表3估计结果显示,不同于多重“门槛”因素下投资型环境规制影响效果,随着费用型环境规制强度(CERI)的不断提升,其对地区经济增长负向边际影响在不断下降;且在越过第二门槛后,变得不再显著为负。进一步分析可见,仍主要表现为不同于投资型环境规制的影响特点,在以产业多样化水平(HHI)为门槛变量的考察结果中,即便在产业多样化水平较高情况下,费用型环境规制依然表现为对经济增长的负向影响。以污染型行业区位商(LQ)和技术密集型制造行业比重(HTECH)为门槛变量的估计结果则显示,当污染型行业区位商低于1.38情况下,费用型环境规制也表现出较为明显的不利影响;而随着地区技术密集型制造行业比重的提升,其不利影响反而变得更加突出。

综合这里所关注几方面门槛因素,结合各区域发展差异状况来看,鉴于此处较高产业多样化水平、较低污染型制造业集聚度以及高技术行业比重等门槛条件,并没有改变费用型环境规制对经济增长的不利影响。这首先意味着费用型环境规制水平的提升,更不利于东部地区实现经济增长与生态环境改善之间的双赢;而对中西部地区,则意味着改变域内产业构成特点也不会好到哪里。甚至基于费用型环境规制在上述多重门槛效应下所表现出来的影响特点,中西部地区反而更坚定了对污染密集型制造业的承接及其域内集聚。特别是在中西部地区依靠污染税支撑地方财政收入增长格局未根本改变情况下,中西部地区以牺牲环境资源为代价的经济发展模式更是存在着重要动力驱使。由比较分析亦可见,污染密集型制造业转移及其域内集聚在推动中西部地区经济增长的同时,也带来了其费用型环境规制水平更明显“被动式”提升。

表3 多重“门槛”因素下费用型环境规制对地区经济发展影响分析

3 结论与启示

从产业跨区域转移所带来产业空间布局调整视角出发,在综合考虑多重“门槛”因素基础上,研究通过区分投资型环境规制和费用型环境规制,实证分析了环境规制对地区经济发展的影响特点。主要观点认为,在兼顾经济增长与环境改善两个相悖目标方面,投资型环境规制要显著优于费用型环境规制,其更好适应了发展过程中主要矛盾与次要矛盾在时间维度上的动态转换要求。在产业空间布局的动态调整过程中,污染型行业转移和高技术行业发展而形成的产业多样性特点决定了投资型环境规制在东部地区的加强,主要表现出对经济增长的促进作用。而在西部地区,污染型制造业集聚及该类行业专业化生产能力提升带来的转移增长效应,在推动费用型环境规制水平“被动式”提升同时,也很大程度上掩盖了费用型环境规制提升对经济增长的不利影响。

实证结论得到的主要启示如下:

其一,地区发展阶段差异,尤其产业空间布局调整带来的地区产业多样化表现、产业技术构成以及产业区域集聚特点差异,决定了在环境规制方式的具体选择方面,需要具有一定的灵活性。在越过多重“门槛”因素约束以后,我国东部发达地区更适合采用投资型环境规制,其能够更好激发创新要素来推动经济增长。同时伴随着污染型制造业向中西部地区的转移和产业结构升级,东部地区原有环境承载能力一方面得到了更好释放,同时其“环境承载阈值”本身也进一步扩大。这对于东部地区企业在更高环境标准下参与国际市场竞争,实现地区更高质量经济发展与优质生态环境之间的“双赢”,是不无裨益的。

其二,在综合权衡下,通过制定统一环境标准底线和限制高污染产业的盲目承接,中西部地区尤其西部地区坚持以成本型环境规制来实现现阶段经济发展与环境改善双赢目标,仍具有很强的可操作性。这一方面是由其整体经济发展阶段决定的,另一方面则在于我国能源开发总体战略部署是控制东部、稳定中部、发展西部,这决定了西部地区资源开发利用的广度和力度都是最大的。通过成本型环境规制,还是能够较好达到监管与约束目的。当然对中西部地区而言,加强成本型环境规制下环境税征收方面的经济补偿功能提升,尤其科技创新、基础设施建设等方面经济补偿的加强,则是真正实现成本型环境规制对经济增长持续推动作用的关键。随着中西部地区经济的进一步发展,地区产业多样化特点更趋明显,则可以有序推进成本型环境规制向投资型环境规制转变。

[1]原毅军,谢荣辉.环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验[J].中国工业经济,2014,(8).

[2]Bocher M A.Theoretical Framework for Explaining The Choice of Instruments in Environmental Policy[J].Forest Policy and Economics,2012,38(5).

[3]傅京燕,李丽莎.环境规制、要素享赋与产业国际竞争力的实证研究——基于中国制造业的面板数据[J].管理世界,2010,(10).

[4]张文彬,张理芃,张可云.中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析[J].管理世界,2010,(12).

[5]徐敏燕,左和平.集聚效应下环境规制与产业竞争力关系研究——基于“波特假说”的再检验[J].中国工业经济,2013,(3).

[6]孔祥利,毛毅.我国环境规制与经济增长关系的区域差异分析——基于东中西部面板数据的实证研究[J].南京师大学报(社会科学版),2010,(1).

[7]徐康宁,王剑.自然资源丰裕程度与经济发展水平关系的研究[J].经济研究,2006,(1).

[8]Hansen B E.Threshold Effects in Non-Dynamic Panels:Estimation,Testing and Inference[J].Jouruol of Econometrics,1999,93(2).

[9]原毅军,刘柳.环境规制与经济增长:基于经济型规制分类的研究[J].经济评论,2013,(1).