大学生政治认同与政治参与研究

2015-01-01房正宏

房正宏

(阜阳师范学院思想政治理论课教学部,安徽 阜阳236037)

政治认同在本质上体现为社会成员对特定政治体系、政治制度的信任和认可,是一种主观的态度,它与社会成员的价值观和政治观是紧密联系的。政治认同既含有人们对特定政治体系和政治制度的认知、情感和判断,也包含民众对其基本价值的认可和信任。而且,政治认同首先是对特定政治文化的认同——包括对特定的政治规则和政治制度的认同。如果社会成员对特定的政治体系和政治制度缺乏信任,甚至对政治体系与政治制度的基本价值不予认可并抵触,即缺乏政治认同,那他们也必然不会参与到政治体系中去。可见,社会民众的政治认同状况在很大程度上反映了特定社会的政治合法性状况,提升民众的政治认同度即是提升对特定政治体系、政治制度的认同,这必将有助于扩大特定社会政治合法性的来源,巩固其合法性基础[1]。

一、大学生政治参与的现状与特征

一般认为,政治参与是指社会成员通过各种合法方式参加国家政治生活,直接或间接影响政治体系的构成、运行方式、运行规则和政策过程,并影响与政府活动相关的公共政治生活的行为,它构成现代政治关系的一个重要内容[2]。作为特定社会的精英群体,青年学生的政治思想状况和政治态度能准确反映出一个社会的意识形态状况。大学生群体自觉而普遍的政治参与,可以被看成是我国社会主义国家政权稳定的重要标志和对中国特色社会主义政治体系合法性的实际肯定。

(一)大学生政治参与的现状

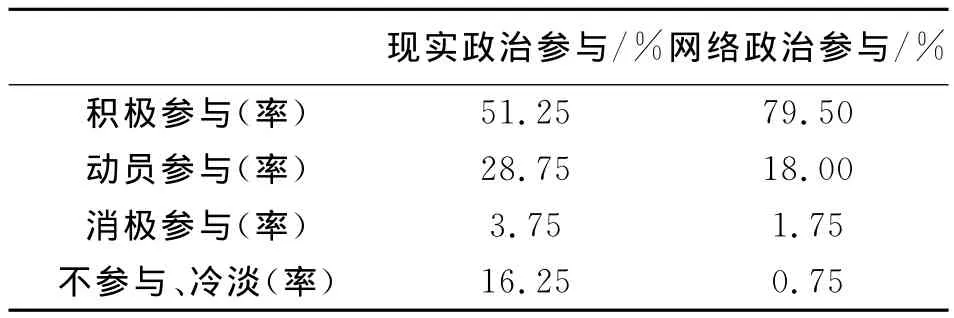

大学生是思维活跃而热情奔放的年轻群体,他们有知识、有理想、关心国家大事,绝大多数青年学生能把自己的理想抱负和国家的前途命运结合起来。“五四”以来的青年运动和政治实践,证明了青年学生始终是政治参与的一支主体力量。当代大学生秉承“五四”运动的光荣传统,在努力学习科学文化知识的同时,不仅关注国内外政治经济大事,而且能够积极参与到社会主义民主政治建设中去。一项针对400名在校大学生的抽样调查显示,有近2/3的青年学生愿意积极参与社会政治生活;由于互联网的普及,其中又有超过3/4的大学生选择网络作为政治参与的渠道和平台(表1)。

表1 大学生政治参与状况的抽样调查统计

目前,大学生利用网络平台进行参与的主要方式途径是通过跟帖、参与BBS论坛、写微博、发微信来表达自己的见解和观点,具体方式主要包括网络投票、意见表达和网络接触等;至于网络参与的内容则是包罗万象,其中,政治和军事类以及国际政治类的话题和内容占比为多数。表2抽样调查的结果同时表明,大学生网络参与率特别高。他们多在网络论坛中表明自己的政治态度和政治观点,虽然这种政治表达和诉愿并非一定要影响学校、政府或某些公共机构的决策,但在网络空间会汇成一股舆论潮,使学校等机构或其他一些群体明确感受到青年学生自身的利益诉求、政治态度和支持意向,从而形成一股集体效应和舆论影响力,客观上和部分地达到了影响学校、政府或一些公共机构决策的目的。

表2 大学生网络化参与状况的抽样调查统计

(二)大学生政治参与的特征

由于现代社会民主化进程不断加快、社会政治体系日趋开放以及青年学生身心发展的特点,决定了大学生的政治参与具有3个明显的特征。

第一,政治参与度高。大学校园不仅是学习文化知识的殿堂,充分的学术交流、各种学术思潮和思想观点的碰撞、国内外时事的评论,都为青年学生人生观和世界观的日益丰富和完善提供了重要的平台和载体。他们关心国家大事,广泛参与各种政治事件和社会事件的讨论与评价,对国内国际重大时事高度关注。虽然囿于学习时间的限制,但他们几乎无一例外地选择互联网和手机网络保持与外部世界的息息相连,并热衷于参与其中。第二,参与内容多是围绕民主权利、自身发展和爱国等主题。作为有知识、懂法律的青年群体,大学生更多地关注自身的发展以及作为公民的政治民主和各种权益诉求。比如说2013年初夏的酷热天气致使安徽省某高校部分大学生将“宿舍安装空调”的意见放到校园BBS论坛上热议,并迅速传播到其他高校后汇聚成一股强大的网络舆论,由此演变成意向明确的现实利益诉求。后该省教育厅随即召集相关高校及机构展开决策咨询及研讨,最终形成决议——各高校务必于2014年5月将学生宿舍的空调安装完毕。当代大学生参与度高的另一大主题是国家利益。一些热点事件,如“钓鱼岛问题”“南海问题”“马航失联事件”等等,都成为他们热议的话题,在这些话题的讨论中都能反映出当代大学生深厚的爱国情怀。第三,多选择网络作为参与平台。身在校园、以学习为第一要务,这制约了大学生不可能有更多的时间和机会参与现实社会的各种活动,于是网络就成为他们参与政治的第1选择(渠道)。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第35次统计报告表明:截至2014年12月,我国网民规模达6.49亿,互联网普及率为47.9%。其中,手机网民规模达5.57亿,网民中使用手机上网的人群占比由2013年底的81.0%提升至85.8%;而在所有网民的职业结构中,学生群体的占比最高,达23.8%(2013年为25.5%)[3]。由此可见,网络已成为大学生生活的一个必然构成部分,前述调查统计“有超过3/4的大学生选择网络作为政治参与的渠道和平台”也佐证了这一点。

二、影响大学生政治认同的成因分析

我国学者马振清认为,政治认同“是指人们在社会政治生活中产生的一种情感和意识上的归属感,与人们的心理活动有着密切的联系。在政治社会化过程中,人们依据一定的政治态度、政治目标确定自己的身份,把自己看做是某一政党的成员、某一阶级的成员、某一政治过程的参与者或某一政治信念的追求者等等,并自觉地以组织及过程的要求来规范自己的政治行为,与这个政治组织保持一致,支持这个组织的路线、方针、政策。”[4](P110-111)那么,作为政治认同的前提,大学生必须积极参与政治实践并从中锻炼政治甄别能力,也只有在参与过程中才能不断加深个体政治社会化的程度。

(一)青年学生的自身原因

我国的在校大学生是一个拥有数千万众的庞大群体,日益增加的就业压力以及现实社会参与渠道的狭窄,导致他们客观上没有更多机会和渠道参与现实社会的政治活动,所以有近4/5受访者选择(手机)网络参与政治。但是,由于网络立法的滞后以及网络信息传播的迅捷和无边界限制,往往导致网络舆论和网络思潮的纷繁芜杂,极易成为西方一些国家特别是美国进行意识形态渗透的场所。在这种良莠不齐、泥沙俱下的网络环境中,涉世未深的大学生缺乏识别力便极易陷入到意识形态的泥潭而难以自拔,从而会影响到他们对马克思主义的信仰和对社会主义核心价值体系的认同。

政治社会化是个体由自然人成长为政治人的过程,其必不可少的环节是参与政治实践;而参与政治实践或政治训练机会的多寡、参与程度的深浅,则反过来又促进或制约其政治社会化的进程和深度。正是由于大学生参与现实社会政治实践的机会少、渠道有限,或多或少地延滞了其政治社会化的进程。虽然网络空间为大学生提供了充分地政治参与机会和政治训练平台,但虚拟世界的政治训练和现实社会的政治实践迥然有别,特别是那些不讲规则、无序参与甚至非法参与的行为,在现实社会是绝对不允许的,即是说,网络政治参与对其政治社会化的功效远远比不上现实世界的参与实践。政治社会化同时还是个体对政治文化的学习、继承和传播的过程,而个体的政治认同多是以对特定政治文化的认同为心理和思想前提的,政治社会化进程缓慢意味着个体对主流政治文化传播和习得过程缓慢。大学生个体政治社会化进程缓慢则必然影响到对中国特色社会主义政治文化的传习;他们若不认同中国特色社会主义政治文化则必然不会认同中国特色社会主义政治制度。

(二)社会体系的负面影响

社会体系是由社会不同的组织机构和系统按照一定的秩序和内部联系组合而成的整体系统,它构成社会环境的主体。毋庸置疑,中国数千年封建社会遗留的一些传统观念并没有彻底根除,民主政治建设又是一个循序渐进的漫长过程,这导致我国社会政治生活中客观上存在一些不民主甚至反民主的行为和现象。近些年来,党中央惩治腐败的力度不断加大、党内腐败案件 (特别是网络媒体的报道)不断增多,这会给涉世不深、处于“象牙塔”内的青年学生带来很大的疑惑:我国的政治制度或政治体制是不是不完善?我们所处的社会政治环境到底是清明还是污浊?青年学生在学校如果没有得到很好的教育引导使其具备明辨是非的政治识别能力,那么,在这种社会环境的熏染之下,久而久之会误导他们政治判断和价值取向,这必然影响到青年学生对我国社会主义政治制度的认同。其实,网络世界和现实社会不过是一根网线连接起来的2个终端,现实社会的一些事件和影响能很快投射到网络空间并形成互动。作为社会体系重要组成部分的网络世界,其多元文化并存、多元思潮交互的复杂环境,很可能影响到大学生的政治态度和政治评价,有时还会扭曲其价值观。因此,“个人本位”“拜金主义”的思想意识,追名逐利的欲望、甚至西方的一套民主价值观念很容易侵蚀当代大学生,降低他们对中国特色社会主义政治制度和政治文化的认同度。

特别是在发展社会主义市场经济之初,我国的法制尚不健全、民主制度尚不完善、西方发达资本主义国家对我国的“民主”输入等等原因,都会在一定程度上影响青年学生对我国政治制度的认同。商品经济本质上是法制经济,商品经济所倡导的公平、平等、秩序以及自由竞争等理念,与民主政治建设的目标是不谋而合的。但是,商品经济对人们思想和观念带来的冲击也是显而易见的,在发展商品经济过程中滋生的拜金主义和享乐主义、唯利是图和坑蒙拐骗以及为追逐利益而不惜违法犯罪等现象,不仅考验着政府的治理能力和党的执政能力,还在相当程度上败坏了党和政府的公信力;加之一些网络媒体为吸引眼球或增加点击率而夸大负面新闻的报道,以及一些“意见领袖”和“网络大V”不负责任的传播,必然会对日均上网长达数小时的在校大学生产生潜移默化的负面效应或影响。这些社会体系中难以控制的负面信息和舆论,在削减学校政治思想教育功效的同时,也在相当程度上销蚀着大学生的政治认同。

三、引导理性参与以提升政治认同

德国社会学家马克斯·韦伯曾指出:“政治认同不仅是一种政治心理倾向和态度,更是一种现实的政治行为,是政治活动实践的结果。从政治认同产生形式分析,政治认同可分为理性认同与非理性认同。非理性认同是在制度等外力作用下的产生的,即服从,而服从是在外在力量的作用下发生的,是在不可抗拒力的作用下出现的,它是一种不情愿的或不自觉的顺从”[5](P240)。其实,无论政治认同是否被认定为一种政治行为,但在引导青年学生理性参与、合理合法参与政治的过程中,可以有效提升其政治认同度。

(一)发挥组织机构的导向作用

学校是青少年政治社会化的重要媒介和场所,处于人生观和价值观形成期的大学生,他们在学校学习生活3~4年甚至更长时间,这是学校作为组织机构对大学生进行教育引导乃至灌输的大有作为的时期。从提升大学生政治认同的角度来看,学校的各级机构、各级基层党组织都必须切实担当起教育职责,引导他们理性参与,并尽力提供其充分的政治实践机会,以加速大学生的政治社会化进程。

一要教育引导大学生树立正确的人生理想和价值观。大学时期是青年学生世界观、人生观和价值观形成的黄金时段,高校的党工团学机构、思想政治理论课教师特别是政治辅导员必须充分利用好这一黄金期加强对大学生的思想政治教育,引导青年学生树立科学的世界观和价值观、确立正确的人生理想。中国特色社会主义是中华民族的共同理想,它必然也是青年学生为之奋斗的人生理想;高校各级机构和德育工作者要充分发挥导师作用和导向作用,引导广大青年学生认同这个共同理想,在不断的学习教育中认同、在心理和思想认同中将其内化为理想信念。另一方面,大学生理想信念的确立离不开实践;理论只有和实践结合起来并经受实践的检验,理论才有说服力和感染力。各级党组织和各级机构同时必须尽力提供大学生参与政治实践和政治训练机会,锻炼其政治参与能力、提高政治参与水平,唯此,才能让他们在认同中国特色社会主义共同理想的心理和思想基础上为实践自身的人生理想而奋斗。二要引导大学生在科学政治观指导下理性参与政治。科学的政治观是以马克思主义为指导的政治观,是以当代中国特定政治制度和中国特色政治社会主义政治文化为核心内容的思想观念体系。一般所说的政治参与是指公民合法的参与行为和行动,公民在现实社会的参与行为和行动是基于法律制度规定及许可为前提的。现实社会完善的法律制度规定了公民政治参与的边界、违反这些参与规则就会受到制裁;然而,网络世界的规则边界有时是模棱两可甚至是模糊不清的,网民的参与行为也很难保证在合法的范围内。一者因为网络立法的滞后和网络执法的困难,二者因为网络的隐蔽性和匿名性容易导致网民恣意放纵并不受约束地破坏游戏规则,因为“在网上,没有人知道你是一只狼”。所以,高校各机构、各级基层党组织及政治辅导员必须充分利用课内外的各种有效资源对大学生进行马克思主义政治观的教育,引导大学生在科学政治观指导下合理、合法参与政治。同时,对大学生进行马克思主义政治观教育的过程,也是扩大其对中国特色社会主义政治文化认同的过程。在马克思主义政治观以及社会主义政治文化指导下的政治参与,必定是合理合法的参与行为,必定有助于促进其政治社会化的进程。

(二)强化法制道德的规约作用

如果说组织机构的教育和引导是一种正面而积极的举措,那么就不能不考虑需要对一些非理性、无序甚至非法的参与行为进行有效地规范和约束。毕竟,存在非理性、无序甚至非法的政治参与行为是一个不争的事实,特别是网络空间的参与行为。政治认同主要表现为个体一种自觉的心理状态,但外在的规范约束也能有效地强化这种心理自觉,使其趋向正确、合理的方向发展。

首先,加强教育以引导大学生自律。当代大学生知法守法,遵守学校的规章制度,是现实社会中文化程度较高、自律程度非常高的群体。然而,其热情奔放、冲动莽撞的特点往往导致一部分人做出不理智的行为,在参与政治的一些活动中不能克制自己,特别是在网络空间的参与。虽然目前关于网络安全及网络管理方面的立法不断加强、网络治理已逐渐有法可依,但网络执法难度依然很大、执法成本依然很高;至于有些非理性参与行为,游走于合法和非法之间,给网络治理增加了难度。所以,学校要教育、引导大学生自律,青年学生则要时时检讨自己的参与动机和目的、确保自己在现实社会的参与活动和网络空间的参与行为都符合法律制度和政治运行规则。不认同则不参与或乱参与,无序、非理性参与甚至非法参与是不认同的显性表露;在遵守规则的前提下理性参与并严格自律,是心理上认同并尊重参与规则的一种表现。其次,加强执法以规范参与行为。承认大学生是一个自律程度非常高的参与群体,并不代表他们中间不存在无序参与甚至非法参与的现象,否则,因网络传谣而获罪的报道及案例就不会和大学生产生关联。如2010年2月的“地震”传言令山西省数百万民众受惊,其中参与网络传谣的就有一名20岁的在校大学生(该生在百度贴吧发布了《要命的进来》帖文),还有《法制日报》也曾刊载“女大学生微博散布谣言被行拘”的新闻报道[6]。网络无边不等于自由无度,加强执法以规范其政治参与行为是必要的也是重要的措施。运用法律法规和政策措施对一些无序、不遵守规则的甚至非法的政治参与行为进行规范约束,是教育的后续措施,是一种更加深刻的教育。因为社会是在一定的规则和秩序中运行的,一个社会的政治稳定和健康发展有赖于良好的政治运行机制来保证。在当代中国,保证社会主义国家和社会的政治稳定,有赖于我国的根本政治制度,以及包括中国特色政党制度在内的一些基本政治制度的健康运行。一切不认同这个运行规则并破坏这一规则的参与现象和参与行为必然受到惩罚,认同这个运行规则并在规则范围内参与政治的现象则必然能反映出参与者心理上对中国特色政治制度的认同。

要之,政治认同和政治参与均属于政治文化的范畴。就两者关系而言,政治认同主要是反映了人们的政治心理和政治情感,是一种潜在的政治活动和现象;政治参与则多数表现为一种实际的行动,是一种显性的政治行为。两者统一于特定社会的政治文化,并反映出特定社会的政治合法性状况——不认同则不参与;既不认同又不参与,则特定社会的政治体系就将逐渐失去其合法性基础。大学生是祖国的未来,是中国特色社会主义事业的建设者和可靠接班人,因此,提升大学生对社会主义制度的广泛政治认同、引导他们合理合法参与到政治体系中来,对发展社会主义民主政治、不断巩固当代中国政治合法性基础至关重要。

[1]房正宏.政治认同的合法性价值:分析与构建[J].社会主义研究,2010(4):142-146.

[2]房正宏.大学生网络政治参与:现状分析与探讨[J].中国青年研究,2011(3):11-16,63.

[3]中国互联网络信息中心.第35次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201502/P020150203548852631921.pdf.

[4]马振清.中国公民政治社会化问题研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2001.

[5](德)马克斯·韦伯.经济与社会(上卷)[M].北京:商务印书馆,1997.

[6]莫小松.女大学生微博散布谣言被行拘[N].法制日报,2013-7-12(8).