中国十大城市群综合承载力比较研究

2015-01-01王云琪张晓君

曾 鹏,王云琪,张晓君

(1.中央财经大学 经济学院,北京100081;2.桂林理工大学 人文社会科学学院,广西 桂林541004;3.广西师范大学 经济管理学院,广西 桂林541006)

改革开放以来,随着中国城市化进程的不断加快,部分区域内的城市通过区域联动发展形成了城市群,以极显著的发展速度超过其他的区域和城市,并已逐步成为中国经济、科技、文化的集合地,为中国的经济增长作出了巨大贡献[1]。中国十大城市群综合承载力比较研究对于维持城市群的可持续发展、提高城市群的整体经济效益、拓展城市群容量,具有重大的理论和实践意义。

一、研究综述

“承载力”最早源于生态学,1921年帕克和伯吉斯提出了承载力的概念,是指某一区域在特定环境中长期可承载的某物种数量[2]。生态承载力研究的开始,借鉴于资源承载力和环境承载力,其研究发展方向更加符合人类社会的特点。国外学者Allan、哈里斯约翰和瓦克纳格尔等曾分别在土地承载力、水资源承载力和生态环境承载力等方面的研究做出了贡献[3]。之后,承载力的研究趋势逐渐转向特定资源环境下人类社会、经济等问题。联合国教科文组织在20世纪80年代,曾提出一系列资源承载力概念,如土地承载力、水资源承载力、矿产资源承载力以及后来提出的森林资源承载力,并被认为是综合承载力概念研究的基础。城市综合承载力与城市的资源条件、经济条件、技术水平和价值观念密切相关,城市群综合承载力指的是在确保自然、社会资源被合理利用并且环境能够良性循环的条件下,城市群内能够承载的人口数量及相应的经济社会总量的能力,含有相对极限的概念。国内学者谈家青等以山东半岛城市群为例,运用相对资源承载力的研究思路和计算方法,计算并分析了相对土地资源承载力、相对经济资源承载力和综合承载力以及承载力的演化过程[4];李灿等以长株潭城市群为例,对长株潭城市群水资源承载能力进行了实证分析[5];陈正用承载力模型对陕西省人口承载力与适度人口规模进行定量估计[6];高志慧等应用层次分析法通过判断因子权重对中原地区综合承载力进行了探讨[7];吕斌运用综合指标体系对京津冀城市群、珠三角城市群、长三角城市群等5个城市群的综合承载力分别进行计算和评价[8];张正栋等采用相对资源承载力的思路与研究方法,整理出珠江流域相对土地资源承载力和相对的经济承载力[9]。

通过文献综述发现,国内外学者对于城市群承载力的研究主要呈现出以下的特点:在研究方法上,主要运用系统多指标综合分析法、综合评价法、相对分析法;在研究思路上,主要将研究区域作为一个封闭和单独的系统,将区域内部人口数量作为研究的量化标准;在研究对象上,主要集中在对某一区域或城市群的研究,而缺乏对区域或城市群之间承载能力的比较研究。基于此,笔者以中国十大城市群的综合承载力作为研究对象进行比较研究,探寻其中的异同点,提出促进中国十大城市群的综合承载力提升的政策建议,对于中国区域经济社会的可持续发展具有重要的指导意义。

二、研究范围界定与数据来源

城市群的出现是一个漫长的历史过程,由最初的人口集中地或商品集散地,通过以某一城市为中心的极化效应,大量的产业和人口在区域内得到发展。随着经济实力增强和人口密集度的增大,城市对于周边区域产生带动效应,继而形成城市圈;随着交通条件如高速公路的发展,城市圈的界限变得模糊,相邻的城市圈互相扩散形成了紧密的经济、人口、环境和社会关系组成的一个城市群。在一个城市群中,有一到几个经济实力较强的中心城市,对其周边城市形成辐射状带动作用,在物流、人流和信息流各方面起主导作用,同时从城市人口规模上来看,人口密度400人/平方公里是城市群内部城市的平均水平。借鉴国家发改委国地所课题组、国家发改委国土开发与地区经济研究所肖金成、袁朱的研究成果,将中国十大城市群及其所包含的城市界定如下[10](见表1)。

表1 中国十大城市群及其包含城市表

本文中大部分城市数据来源于《中国城市统计年鉴2011》,并经过一定计算而得;4个县级市中济源市的数据均根据《河南统计年鉴2011》提供的数据直接得出或公式计算,仙桃、潜江、天门3市的数据均根据《湖北统计年鉴2011》提供的数据直接得出或公式计算求得。

三、指标体系构建与研究方法

根据前人研究,水资源、土地资源、交通资源和环境资源是城市的主要构成因素,这4项指标与人类的社会活动共同构成完整的现代城市,因此也是城市群综合承载力的判断标准。其中的原始自然资源、不可再生的土地资源和可再生的水资源共同限制了城市群可承载人口的数量,为城市群承载力提供了最大范围的阈值,在这个范围之内,影响城市群综合承载力的经济因素在原始基础上提高了承载力水平;前3个指标反映了区域内当今承载力的情况,作为对其的补充,环境资源承载力指标则反应了区域内将来一段时期的自我修复能力和可持续发展能力,环境承载力制约着土地资源承载力、水资源承载力和经济承载力的发展,为城市群的承载力在长期内可持续发展提供可能。结合前人的研究,本文的城市群综合承载力的内涵应该包括土地资源承载力、水资源承载力、环境资源承载力和经济资源承载力4个部分。4类承载力区分了自然状态和人类社会状态,其中自然状态由土地资源和水资源体现,人类社会状态则包括社会的经济能力与人类对环境的修复能力。具体而言,首先,目前对于土地承载力的概念理解大体存在两种:一些学者认为土地是综合性资源,包括了地球区域表面及其以上和以下的大气、土壤及基础地质、水文和植物,土地承载力是农业资源承载力;还有学者则认为土地承载力是指区域土地所能持续供养的人口数量[11]。本文应用第二种较普遍的观点,土地资源承载力可被定义为在一段可预见的时期内,利用某个地区的资源以及现有技术,在保证与其社会进步物质条件相匹配的发展下,可持续供养的人口数量。可以用行政区域土地面积、城市建设用地面积、人均耕地面积、人均居住面积等指标来衡量[12]。其次,对于水资源承载力,国内外学者对其的定义并不完全一致,较经典的理论中徐有鹏认为,水资源承载力指在某一经济技术水平和社会生产能力下,当地水资源可为工农业生产、人民生活和生态环境保护等提供的最大支撑能力,即水资源最大的开发容量[13];其他学者则认为,水资源承载力是指某一地区的水资源在不破坏社会和生态系统的前提下,可承载的农业、工业、城市规模以及人口的最大能力。因此,城市群的水资源承载力可用城市供水总量、降雨量与蒸发量、污水处理再利用量等指标来衡量。再次,环境资源承载力也可称为生态可持续承载力、环境负载定额、环境承载能力等。在中国,许多学者将环境承载力视为环境容量的另一说法,也就是“环境负载定额”,指生态系统的自我修复能力决定着承受能力的上限,包括一定的生物生产能力、吸收消化污染物能力等。笔者认为,引用这个概念,人口持续的增加定会为环境带来相当的压力,加之现代经济的发展定会伴随相当的污染,而环境的修复不仅需要靠自身的生态周期,更需要用人类社会现代化的方法来维持环境的可持续容载。因此,环境承载力可以用人均绿地面积、区域绿地覆盖比、三废综合利用产品产值、生活垃圾无害化处理量等数据来衡量。最后,对于经济资源承载力的研究,存在两种比较普遍的观点:冯晓华等认为经济承载力是指在一定时期、空间区域、社会生产力、生态环境条件下,城市的生产要素组合所能承载的城市最优经济规模[14];郭志伟等认为,经济资源承载力是指在当前的技术水平和生产水平并确保生态环境良性循环的前提下,城市经济资源对城市空间内人口的基本生存和发展的支撑力[15]。笔者沿用后者的观点,认为经济状况体现着人类社会的发展程度,在很大程度上影响着区域内的人口密度,从而对城市群综合承载力产生影响,按照前人的研究思路,经济承载力可以用人均地区生产总值、限额以上批发和零售业商品销售总额、三个产业就业人数、固定资产投资完成额等指标来衡量。

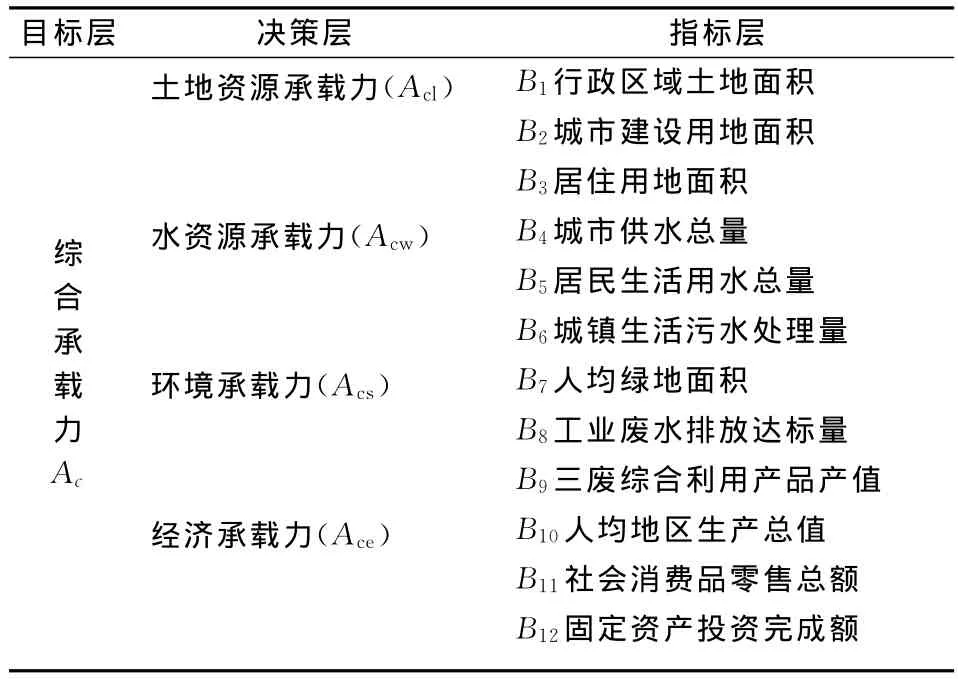

城市群综合承载力指标体系构建要达到以下目标:既能对城市群静态和长期的综合承载力做出判断,又能从动态角度对于承载力的发展趋势做出预测,并对人类社会发展对于城市群综合承载力的影响作出评价。根据城市群综合承载力的内涵,结合前人对于综合承载力问题的研究,同时考虑到数据的可得性和可比性,本文分别选用行政区域土地面积、城市建设用地面积、居住用地面积、城市供水总量、居民生活用水总量、城镇生活污水处理率,人均绿地面积、三废综合利用产品产值、生活垃圾无害化处理量、人均地区生产总值、社会消费品零售总额、固定资产投资完成额12项指标,以衡量城市群的综合承载力(见表2)。

表2 城市群综合承载力评价体系表

在2000年就有学者提出了相对资源承载力模型,即“以比具体研究区更大的一个或数个区域(参照区)作为对比标准,根据参照区的人均资源拥有量或消费量,研究区的资源存量,计算出研究区域的各类相对资源承载力”。本文参考这一研究方法,将全国各项指标水平作为参照区,根据全国平均的资源拥有量和中国十大城市群的资源存量,计算出中国十大城市群各类资源承载力的相对水平,得出中国十大城市群的承载力水平,并对其进行排名和分类。在区域可持续发展的评价模型以及资源分布与人口关系的研究中,类似的方法曾经得到应用[16]。综合本文所用方法,相对资源承载力的计算公式为:

其中Aci为各相对资源的承载力,Qpo为参照区人口数量,Bie为研究区各资源变量,Bio为参照区各资源变量。综合承载力的计算公式为:

其中αi为各资源相对承载力计算的权重。由于十大城市群涉及全国各地区的上百个城市,因此对于指标权重的考虑就应从整体的视角做均等的划分。考虑到中国的具体国情和前人对此问题研究做出的建议,将城市群的具体情况以及一致的比较口径考虑进来,在此假设各资源相对承载力αi均为0.25。

在得出中国十大城市群相对综合承载力后,通过与实际所承载的人口进行比较,可得中国十大城市群相对于全国平均水平的承载力状态,分为综合承载力盈余:实际资源承载人口P小于综合资源承载力(Ac),即Ac-P>0;综合承载力负载:实际资源承载人口P大于综合资源承载力(Ac),即Ac-P<0两大类。

四、比较研究

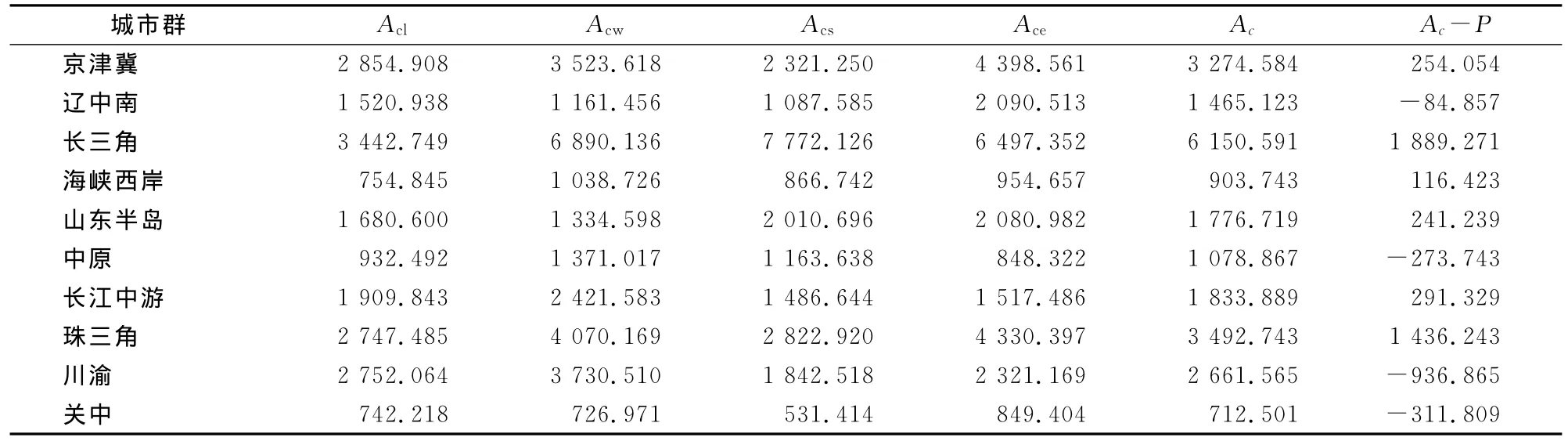

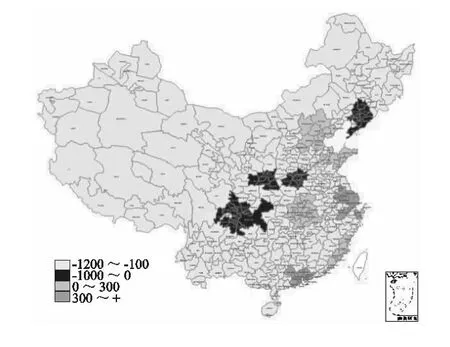

根据构建的指标体系和研究方法,得到了中国十大城市群综合承载力水平及盈亏状况(见表3),并根据数据结果绘制中国十大城市群承载力类型分布图(见图1)。

表3 中国十大城市群综合承载力水平及盈亏状况 单位:(万人)

图1 中国十大城市群承载力类型分布图

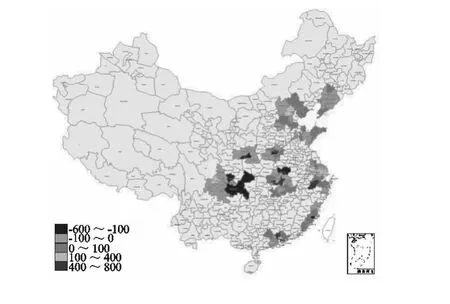

图2 中国十大城市群内各城市承载力类型分布图

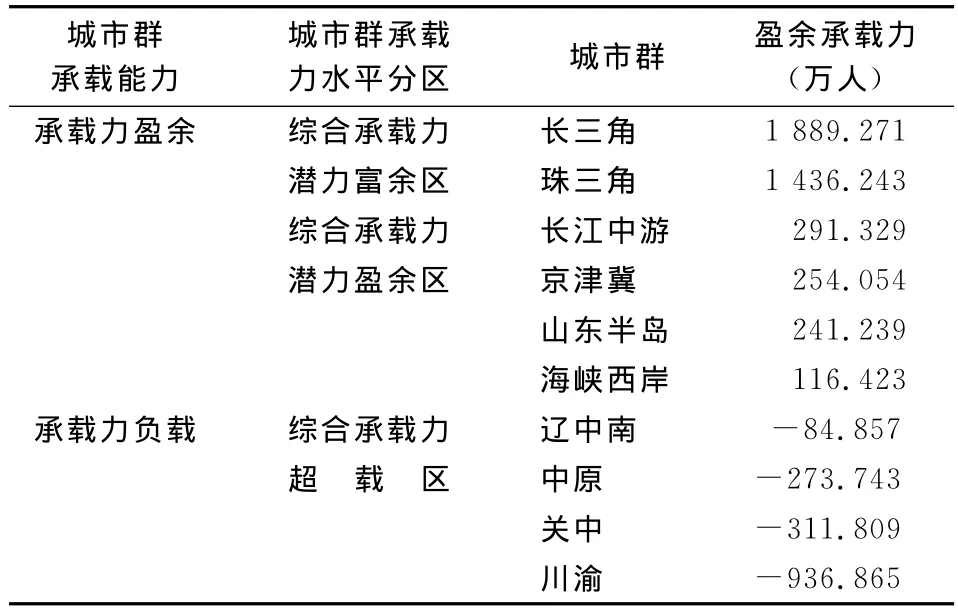

研究发现,以全国地区作为参照,中国十大城市群中京津冀城市群、长三角城市群、海峡西岸城市群、山东半岛城市群、长江中游城市群和珠三角城市群有盈余承载力。将中国十大城市群盈余承载力大小进行排序,可分为综合承载力潜力富余区、综合承载力潜力盈余区、综合承载力超载区,见表4。

表4 中国十大城市群相对综合承载力分区表

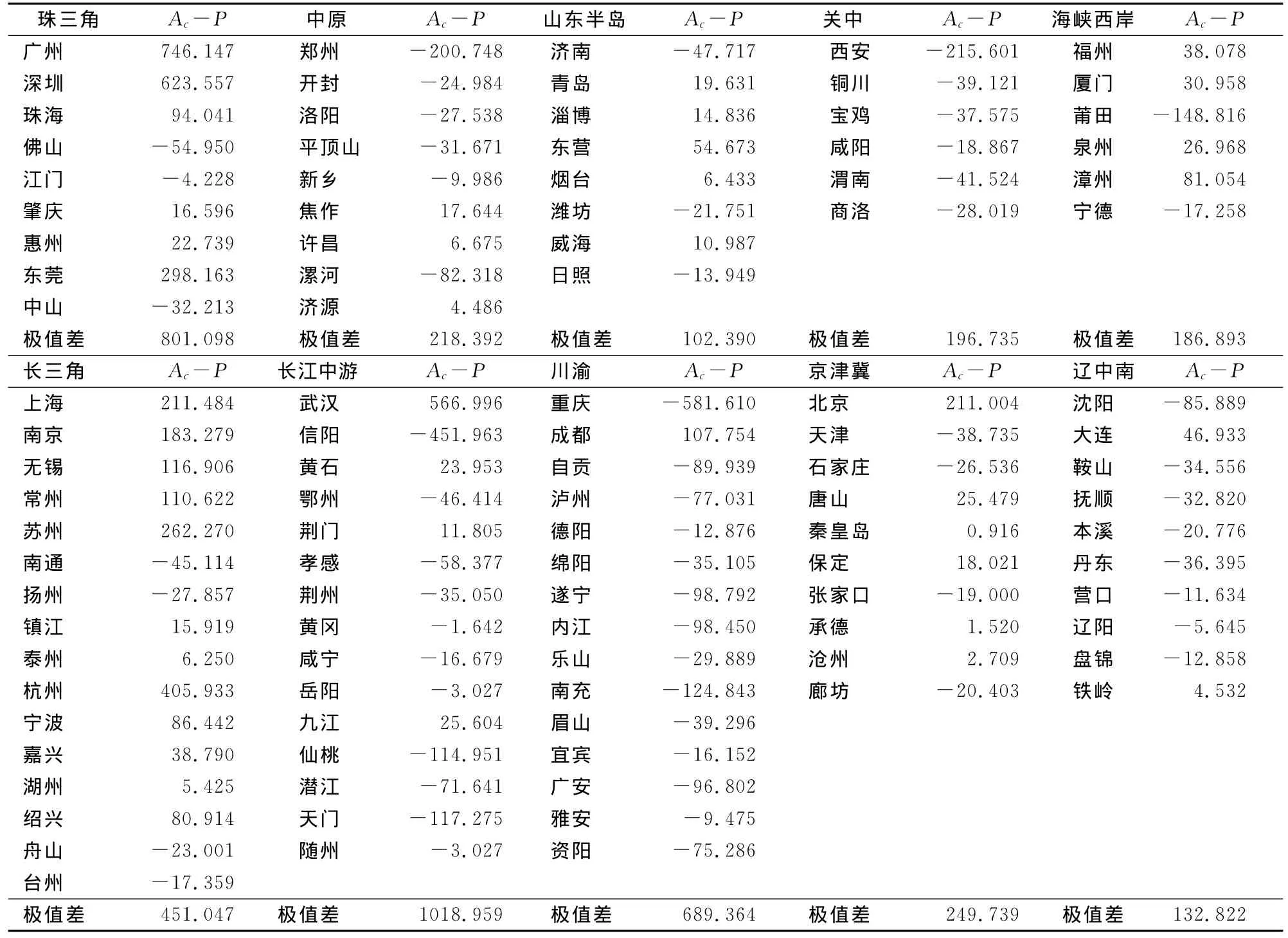

由于城市群跨省跨行政区等的现实因素,城市群内部各城市间的承载力水平亦有很大差异,以全国作为参照区,分别对中国十大城市群内各个城市的承载力水平进行研究,得出表5。

由图2可见,中国十大城市群内部各城市综合承载力差距很大,不论城市群综合承载力如何,每个城市群内部城市的综合承载力之间的差距明显。由表5的数据统计结果发现,城市群内各城市盈余承载力差距在102.390(万人)到1 018.959(万人)之间不等,差距越大城市群内部承载力差距越明显,其中珠三角城市群、川渝城市群和长江中游城市群内部城市的承载力差距最为明显,城市的盈余承载力最大值与最小值之差在500万人以上;在中国十大城市群内部城市间综合承载力的对比中,珠三角城市群和长江中游城市群恰是承载能力最强的两个城市群,川渝城市群的综合承载力排名位于最后;其他城市群内部的城市承载力差距控制在500万人之内。总的来说,不管城市群综合承载力如何,城市群内部城市的承载力都存在一定的差距,城市间承载能力不均衡是中国十大城市群共有的特点。

表5 中国十大城市群内部城市间综合承载力比较表 单位:(万人)

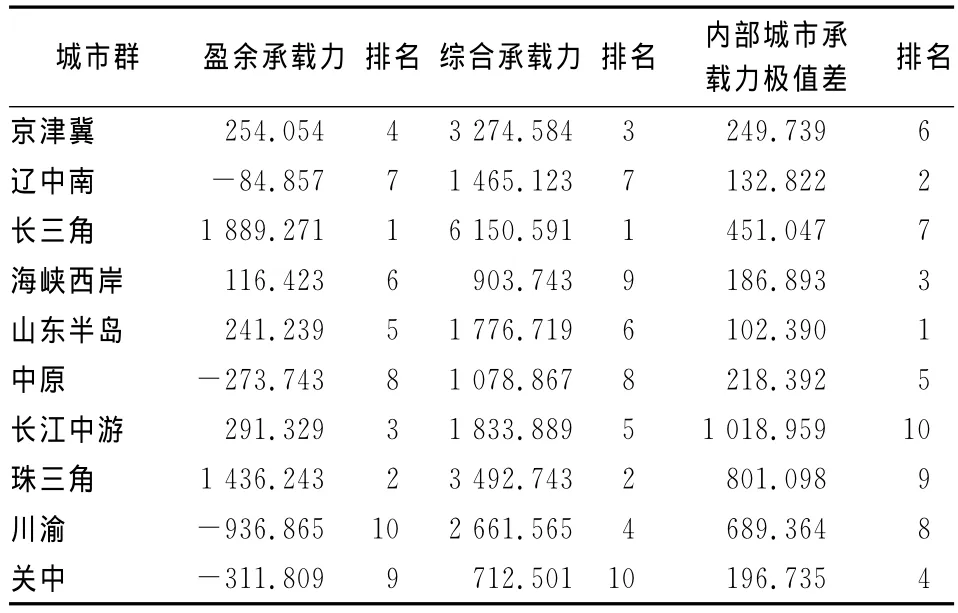

综合承载力比较研究计算得出的综合承载力,实质上是中国十大城市群中每个城市群各种资源对承载力贡献的理论值,表明该地区在4大类承载力因素贡献的基础上能够承担的人口数量,而受现实人口数量因素的影响,每个城市群的盈余承载力情况与此理论值有较大差距。内部城市承载力极值差表示的则是城市群内部城市承载力的均衡程度,将该值与城市群的盈余承载力比较,可以发现城市群承载力整体与局部的关系。因此,将中国十大城市群盈余承载力、综合承载力和内部城市承载力极值差大小分别进行排序(见表6)。

可见,除长三角城市群、辽中南城市群、中原城市群和珠三角城市群综合承载力和盈余承载力排名一致之外,其他各城市群的两项排名均有区分,其中川渝城市群两项排名差距最大,有6个排位的差距,海峡西岸城市群有3个排位的差距;长江中游城市群2个排位的差距;京津冀城市群、山东半岛城市群、关中城市群有1个排位的差距,这说明川渝城市群的理论与实际值差距最大,人口增长的速度远快于城市群承载能力的发展。海峡西岸城市群适宜的人口数量为其盈余承载力的排名做出了很大贡献,其他城市群的理论值与现实人口数量的排名情况基本保持一致。城市群内部城市承载力极值差排名越靠前,说明城市群内部城市间承载力分布越均衡。由此可见,长三角城市群与珠三角城市群虽然综合承载力排名分别居第1和第2名,但这两个城市群内部承载力均衡程度与综合承载能力差距是最大的;山东半岛城市群的盈余承载力与综合承载力虽然排名并不理想,但其内部城市承载力是最均衡的。

表6 中国十大城市群盈余承载力、综合承载力、内部城市承载力极值排名比较表(单位:万人)

五、结论与讨论

第一,自然资源承载力贡献不均衡。土地是城市群承载力的基础要件,土地资源承载力短板对城市群综合承载力影响显著。在十大城市群中,除山东半岛城市群、长江中游城市群、珠三角城市群的土地资源承载力略高于全国水平外,其他7个城市群的土地资源承载力贡献均在平均水平以下。提高土地的集约利用水平和土地的利用门槛,合理配置建筑用地指标,摒弃地方政府盲目卖地求经济增长提高政绩的套路,有利于土地资源的合理使用和长远规划城市群发展。对于水资源来说,除辽中南城市群、山东半岛城市群和关中城市群外,其他城市群的水资源对综合承载力的贡献都比较大,且对于综合承载力排名前两位的珠三角城市群与长三角城市群来说,水资源承载力占综合承载力的比重很大。沿河沿海地区发展历史久,外向型经济优势使城市群经济实力普遍雄厚,技术革新速度更容易与国际接轨;资源重复利用率高,环境承载力相对较高,综合承载力要比内陆地区城市群承载能力强,这说明充足的水资源是一个地区高承载力的前提;水资源虽为可再生资源,但现代社会日益严重的水污染问题使城市群内水资源成为一项日益紧张的资源项目,对低排放、低污染的产业支持便显得尤为重要。因此,鼓励水资源循环利用政策可作为行业引导的一把利器,同时严格依《环境保护法》对水污染行业和工厂进行监督管理,也是非常有必要的。

第二,经济资源承载力对城市群综合承载力贡献明显。十大城市群中,除中原城市群、川渝城市群和关中城市群外,其他城市群的经济资源对综合承载力贡献水平均高于全国平均数。经济资源承载力位于前3名的长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群其综合承载力分别位于第1、第2和第3,盈余承载力分别位于第1、第2和第4;经济资源承载力水平在全国平均水平之下的中原城市群、关中城市群和川渝城市群,其综合承载力分别位于第8、第4和第10,盈余承载力分别位于第8、第9和第10。可以看出,一个城市群的经济资源承载力对综合承载力影响巨大,作为人类社会的重要特征,经济发展水平对综合承载力的影响十分深远,但由于城市间发展水平的差异,导致经济资源承载力在不同的城市间差距明显,在一定程度上限制了城市群综合承载力的提升,也限制了其他方面承载力的发展。政府在宏观把握经济协调发展、均衡各地基础设施建设投入方面有着天然的绝对优势,需以宏观调控打破经济发展的区域限制,从整体上进一步提高城市群内经济资源承载力对城市群综合承载力的贡献。

第三,中国十大城市群综合承载力与内部城市承载力均衡程度不相关。内部城市承载力极值差是衡量城市群内部承载力均衡程度的重要指标,一定程度上反映了城市群综合承载力与城市群内部城市综合承载力的关系。极值差越大,说明城市群内部各地区承载力差距越大,均衡程度越差;反之,城市群内部各地区承载力差距越小,则说明城市群承载力分布更均匀。综合承载力排名前3位的长三角城市群、珠三角城市群和京津冀城市群的城市群内部承载力均衡程度排名分别位于第7、第9和第6。城市群内部城市承载力均衡程度排名前3位的山东半岛城市群、辽中南城市群和海峡西岸城市群的综合承载力则排名第6、第7和第9,说明虽然有些城市群的综合承载力较强,但其内部的承载力分配并不均匀,即使综合承载力较差的城市群,其内部的各种资源分配也会较为合理,人口分布更加适宜。突破城市行政区划界线的限制,以城市群为单位,进行协同管理,使区内各城市间和区内外之间的各要素得以自由流通和重新组合,不仅可以缩小各城市间的承载力差距,也可以在整体上提高城市群的综合承载力。

第四,沿河沿海地区盈余承载力优势明显。中国十大城市群的盈余承载力差异明显,沿河、沿海的城市群在承载力各方面优于其他城市群。长江流域的长三角城市群和长江中游城市群在中国十大城市群相对承载力水平综合分析中分列排名第1和第3;珠江流域的珠三角城市群排名第2;黄河流域的山东半岛城市群承载力排名第5;沿海的海峡西岸城市群和辽中南城市群则紧排其后;内陆的中原城市群、关中城市群和川渝城市群的盈余承载力分别位于第8、第9和第10;沿河沿海地区承载力优势不仅在于丰富的水资源和悠久的城市发展历史,更在其对外交流的便利。

第五,各个城市群的各资源要素对综合承载力的贡献程度差异明显。十大城市群中只有珠三角城市群的各因素贡献均在全国平均水平之上;长三角城市群、海峡西岸城市群、山东半岛城市群、长江中游城市群分别有一个因素劣于全国平均水平,即土地资源、土地资源、水资源和环境资源;京津冀城市群和中原城市群则分别有两个因素贡献量低于全国;辽中南城市群和川渝城市群则只有一个因素优于全国水平;关中城市群各个因素贡献都要低于全国平均水平。可以看出,受自然资源、地理位置、发展历史等因素影响,各城市群的承载力影响因素并不一致。

[1] 卢万合,刘继生.中国十大城市群城市流强度的比较分析[J].统计与信息论坛,2010(2).

[2] Weng B,Wang Y,Huang Y,et al.Dynamic Changes of Ecological Footprint and Ecological Capacity in Fujian Province[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2006,17(11).

[3] Wackernagel M,Onisto I,Bello P I.Natural Capital Accounting with the Ecological Footprint Concept[J].Ecological Economic,1999,29(7).

[4] 谈家青,孙希华,李玉江.山东半岛城市群相对资源承载力与竞争力研究[J].资源开发与市场,2007(3).

[5] 李灿,徐映梅.长株潭城市群水资源承载力的实证研究[J].统计与信息论坛,2011(5).

[6] 陈正.陕西省人口承载力与适度人口定量研究[J].统计与信息论坛,2005(6).

[7] 高志慧,梁洁.郑州综合承载力探讨——以状态空间法为立足点[J].现代商贸工业,2009(5).

[8] 吕斌.承载力分析与生态城市[J].动感(生态城市与绿色建筑),2010(3).

[9] 张正栋,周永章,邓国军,等.珠江河口区可持续发展崭新模式——建设生态河口研究[J].人文地理,2005(4).

[10]肖金成,袁朱.中国将形成中国十大城市群[N].中国经济时报,2007-03-29.

[11]黄万常,周兴.土地承载力研究的理论与方法综述[J].江西农业学报,2008(10).

[12]许联芳,谭勇.长株潭城市群两型社会试验区土地承载力评价[J].经济地理,2009(1).

[13]徐有鹏.干旱区水资源承载能力综合评价研究[J].自然资源学报,1993(3).

[14]冯晓华,曹暄.城市经济承载力构成要素的比较分析——兼论武汉市经济承载力的提升策略[J].学习与实践,2009(3).

[15]郭志伟,张慧芳,郭宁.城市经济承载力研究——以北京市为例[J].城市发展研究,2008(6).

[16]张正栋.珠江流域相对资源承载力与可持续发展研究[J].经济地理,2004(6).