诸城前寨大汶口文化陶文解读

2014-12-31王宪明

王宪明

(潍坊学院,山东 潍坊 261061)

在诸城市博物馆所藏众多文物瑰宝中,有一块被列为国家一级文物的破陶片,别看它不起眼,但却比相同体积的金玉翡翠还要宝贵千倍万倍。它就是1973年发现于诸城前寨大汶口文化遗址刻有图像文字的陶缸残片。

这块陶片上残存的图像文字,也只是一个字或符号的一部分,主要是几个齿状组合,图案上涂有朱色。对照1960年在莒县陵阳河大汶口文化遗址陶器上发现的一个完整的图像符号,前寨陶文残存部分,与其相应部分大致吻合。这个图像文字,由自上而下三部分组成,上面是一个圆圈,中间舟形或月牙形,下面是相联的五个齿状图形。莒县大朱村古文化遗址、安徽蒙城尉迟寺遗址也曾出土刻有相同符号的陶器。莒县陵阳河、大朱村文化遗址、湖北石家河文化诸遗址肖家屋脊等处还出土了刻有较之上面提到的符号缺少下面五齿状符号的陶器。一般以为这两个符号的象征意义是相同的,后者是前者的简化。

考古界一般认为,这种符号或文字是远古生活在泰沂山地及周边地区的东夷部族所特有,在其他地区发现,反映了东夷部族的迁徙和文化互动情况。

考古工作者和文字学家对上述陶文或符号的看法各有轩轾。有说是图腾,有说是族徽,或释为“旦”[1],或释为“炅”[2],或释为“昊”或“皞”[3],或释为“炟”[4],或释为“熄”[5]。甚至对该陶文组成部分观点也不一致。如其中月牙形,或释为阳乌,或释为云气,或释为月。[6]不过绝大部分学者都赞同该陶文与太阳崇拜有关,也都赞同该陶文为中国早期图像文字,把它作为研究文字起源的珍贵资料。此外,研究远古东夷原始宗教、天文、历法等课题的学者,往往也涉及该陶文。

在远古东夷部族进入新石器时代(父系氏族时期)的大汶口文化和龙山文化时期,先民的原始宗教或原始信仰中,有一个序列值得我们特别重视,那就是太阳崇拜——飞鸟崇拜——生殖崇拜——祖先崇拜。这个序列既有同一性,也有变异性。

《易·系辞上》“悬象著明,莫大乎日月”,普照万物,给大地带来生机和活力的太阳,至今仍是人类崇敬的对象。而在远古天造草昧的时代,特别是在人类尚未掌握对火的应用时期,每当漫漫长夜或连续雨雪等灾害性天气,人类对太阳期盼更为迫切,对太阳神的崇拜有可能是最早的自然崇拜。

地球上动物之中,禽鸟“得气之先”,所谓鹤知夜半、雄鸡鸣晓、飞燕报春、凤凰朝阳,禽类与人类一样,夜视性都不强(即使猫头鹰夜间捕鼠也主要靠听觉),而禽类的天敌猫犬二科及黄鼠狼甚至蛇类,却善于夜间活动。黑夜,使禽鸟感到恐惧。一旦太阳出来,光明普照,会给它们带来安全感,所以清晨百鸟欢鸣,仿佛是对太阳的礼赞。

在人类由山洞穴居向平原农耕定居的过程中,曾有个丛林文化时代。在这一时期,人鸟最相亲近,鸟卵也是人类赖以生存的重要食物来源。在令人恐怖的漫漫长夜,一旦听到鸟的鸣叫,蜷缩在黑暗寒冷中的先民就有盼头了。太阳的形状像鸟卵,而鸟能和太阳一样在空中飞行,鸟的羽毛像七彩阳光一样灿烂……按照先民的原始类比、泛神化思维,太阳应该是神鸟的本家。在太阳的众多异名中,与鸟相关的最多:阳乌、赤乌、乌阳、乌轮、乌焰、旸乌、灵乌、织乌、赤羽、踆乌、赤鸦、金鸦、曙雀、三足乌……《山海经·大荒东经》“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌”。在古代画像中,日鸟一体的构图也不少概见。诸城的母亲河潍河之“潍”,在古籍中或作“淮”,或作“维”,或作“惟”,总以“隹”为偏旁,《说文》:“隹,鸟之短尾总名也。”山东境内大河,惟潍水之名与鸟关系密切,所以景以恩先生曾说“潍水流域为鸟夷发祥地”[7],主要是根据文献所载,现在,出土文物的证据也越来越多。

有巢氏是人类丛林时代的部落领袖的代表,郑樵《通志·三皇世谱》称之为“始君”,也是中华第一位住房设计大师。当人类繁殖,洞穴不足,露居野处又极为艰苦且不安全,他教人巢居,有以鸟为师的倾向。《艺文类聚》卷十一、《初学记》卷九引《遁甲开山图》云:“石楼山在琅玡,昔有巢氏治此山南。”诸城确有石楼山,乾隆《诸城县志》卷六《山川考》:“石楼山,县东南百一十里,接胶州铁撅山之阳。”宋罗泌《路史》卷二十九:“娄,石楼也。《开山图》云:石楼山在琅邪,昔有巢氏治此。在城阳县东北有娄乡。”杜预《春秋释例》卷六释“牟娄”:“城阳诸县东北有娄乡。”考虑铁撅山之阳的石楼山,与此位置不甚相符。汉晋诸县治在前寨东南数里的石屋山(庙山)北,石屋山或石楼山。在诸城南呈子遗址二期(相当于龙山文化时期)文化遗存中,发掘出两处房基,都是不规则的圆形,[8]仍有模仿鸟巢的成分。

郑樵《三皇世谱》把发明人工取火的燧人氏视为“有巢之子”。而据《路史》卷五,燧人氏“游于日月之都,至于南垂,有木焉,鸟啄其枝,则 然火出,圣人感之,于是仰察辰心,取以出火,作钻燧,别五木以改火”。

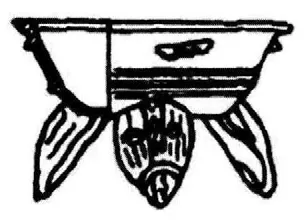

燧人氏人工取火,与有巢氏筑巢而居,都是以鸟为师。啄木鸟啄枯木取虫,用力很猛,节奏很快,产生火星引燃木柴,今天能用摩擦生热的物理学常识解释。历史上一些鸟衔火点燃古建筑的记载,也可作如是观。诸城呈子大汶口文化层出土三足全是鸟喙状的陶鼎(见下图),三足乌式陶鬹,有飞鸟崇拜,有对太阳的崇拜,也寄托了人类对火的崇拜和征服的欲望。并且“吉祥一家”日、鸟、火三者之间有内在联系。丁山以为燧人氏即火神炎帝,亦即兵神蚩尤。[9]蔡运章以前寨陶文为八卦中象征火的“离”卦卦象,表现对太阳的崇拜。[10]据《周易》,离卦有雉、火、日、电、明、枯木诸象,令人不由怀疑《易经》渊源与东夷文化的关系。

人类能人工取火,不仅能化腥臊,杀病毒,促进身体和智力的进化,还促进了制陶、冶金技术的产生。人类对火的崇拜也由来已久,对前寨陶文的解释,很多也与火相关。燧人氏因发明人工取火而被推为部落领袖或帝王,自然也顺理成章。

前寨陶文有释为“昊”者,以为是少昊、太昊之族徽。燧人氏在古书中也曾被称为少昊。郑樵《三皇世谱》:“天皇伏羲氏,少昊燧人之子,母曰华胥。”而伏羲又被称为“太昊”,是“一画开天”,创始易学的人文初祖。伏羲之子孙伏姓、宓姓名人,诸城最多;先秦两汉之际,诸城易学最盛,或与此有关。

梁孝元帝《金楼子》卷一:“太昊帝庖牺氏,风姓也,母曰华胥。燧人之世,有大迹出雷泽,华胥履之,生庖牺,蛇身人首,有圣德。燧人氏没,庖牺氏代之,继天而王,首德于木,为百王之先。”华胥履大人迹之雷泽,与虞舜打渔之雷泽,或为一处。李澄中诗《诸冯行》、文《渔村木芝庵记》,皆提及今诸冯附近,雷岭之下的水泊为雷泽。考古学家王树明等以为太昊指虞舜,并根据莒县陵阳河出土陶尊文字中有刻划“◇”形符号者,隶释其为古代“凡”字的祖形,发源于一种吹奏器物,通转为风,即为太昊或者虞舜的徽号,为“舜生诸冯(今诸城、莒县交界处)”和“太昊风姓”找到了强有力的物证。[11]至于太昊与伏羲连为一体,有考古家认为是汉以后的说法,是吸收了苗瑶民族关于女娲兄妹成婚繁衍人类的传说而形成的,不足为据;再就是“伏”可能为“风”之音转,羲为太阳,“前者得之于太昊之姓,后者得之于太昊之名”[12]——按照古史辨派,“三皇”、“五帝”系列皆“层累地造成”。

当然,即使是层累虚构,往往也有其历史根据作为推断的基础,并且要大致符合事物发展的因果规律。

王夫之《思问录》:“中国之天下,轩辕以前,其犹夷狄乎!太昊以上,其犹禽兽乎!”太昊时代,大致相当于大汶口文化中晚期,正是父系氏族社会形成时期,太昊不知其父,其妹女娲与之成夫妻且代之称帝的记载,说明母系社会残余甚至族内婚遗俗仍然残存。皇甫谧《皇王世纪》言“太昊制嫁娶之礼”,大汶口文化遗址墓葬,有等级不同的家族墓,有夫妇合葬墓,也算与史实不悖。

先民掌握了人工取火,制陶、炊饭、取暖、开荒(火耕),对山林资源的消耗必然空前增大。由于火食,人的体质智力进化,寿命增长,人口必然膨胀,山林之果实、鸟卵等生活资源必然紧张。先民对水生动物、陆生爬行和哺乳类动物的需求增大。远古气候较今湿润,且海平面高,河湖密布,水产在生活资料中比重不小。《汉书·律历志》言太昊“作罔罟以田渔,取牺牲”,同时太昊变少昊“以鸟纪”为“以龙纪”,说明龙图腾的出现,乃先民由山林走向河湖和旷野时期的产物。由《夏小正》演绎出的七十二候所谓“雀入水为蛤”、“雉入水为蜃”,说明先民努力保持信仰的连续性。在渔猎、农耕乃至部落间为争夺生存资源进行的战争中,男性的作用日益增强,男权制也逐渐确立、巩固。《淮南子·齐俗训》:“帝颛顼之法,妇人不辟男子于路者,拂之于四达之衢。”按之《史记·五帝本纪》,颛顼是虞舜的六世祖。从诸城呈子遗址的大汶口文化墓葬来看,已有“男尊女卑”的现象,即规格高、随葬品多、墓前灰坑祭品遗物丰富的墓主,一般为成年男性。而在诸城东南胶州三里河大汶口文化遗址中,情况则相反,多数高等级的墓主为女性。这可能既有阶段性差异,也有地域性差异。

前寨陶文式图像文字的产生,是适应宗教仪式(咒语、符箓、占卜)需要的产物。《淮南子·本经》记载“昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭”,这种浓郁的神秘性,正是原始宗教的本质特征。在泰沂山地周围广大地区多处发现,说明大汶口文化宗教信仰有比较高的同一性。它应该是东夷民族进入父系社会之后,颛顼“绝地天通”的宗教改革运动之后的产物。

母系氏族和进入父系氏族的一段时期内,宗教活动是松散的、多元的。这就是古籍中所说的“家为巫史”的现象。《国语·楚语下》:

古者民神不杂……及少昊之衰也, 九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质。民匮于祀,而不知其福。烝享无度,民神同位。 民渎齐盟,无有严威。 神狎民则,不蠲其为。 嘉生不降,无物以享。 祸灾荐臻,莫尽其气。 颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相浸渎,是谓绝地天通。

《国语》所说的宗教混乱状况,未必仅存在于少昊统治衰微时代,在“有祀无戎”的母系氏族时期可能更严重。在世界其他地区和民族的远古社会或原始社会形态,同样有类似现象。英国著名的社会人类学家马林诺夫斯基说过:“对于野蛮人,一切都是宗教,因为野蛮人恒常都是生活在神秘意义与仪式交接的世界里面。”[13]毫无疑问,这种状况造成社会资源极大的浪费,制约着社会进步。韦昭《国语注》解释“绝地天通”为“绝地民与天神相通之道”,即把祭祀群神之权收归专门的神职人员南正掌管,改变了原来人人可以与天神交通的状况。这是公共权力干预人们信仰的最早文献记载。颛顼的这次貌似“政治专制,文化垄断”的宗教改革,既促进了社会分工,解放了生产力,也使宗教文化获得了相对独立的地位和集中发展的可能。作为上承炎黄,下启尧舜的一代部落联盟首领,颛顼的宗教改革和文化整合,在上层建筑领域为国家的产生扫清了道路。

需要指出的是,这次宗教改革,与后来周公“制礼作乐”有着本质的不同。颛顼的改革,使宗教祭祀专门化,没有改变神道设教为主的内容;周公制礼,则是以宗法伦理代替神道设教,以民为邦本,以德之有无高低作为天地鬼神是否凭依的标准,后来孔子所谓“敬鬼神而远之”,虽然保留了一些神道设教的成分,但其宗教成分无疑淡化了。关于儒教是否宗教,能否成为宗教,至今还有争论,但总的看来,学术界否定的居多。我们可以把周公制礼,作为远古宗教的终结和中国文化轴心时代的伟大序幕。

由太阳崇拜、飞鸟崇拜、龙蛇崇拜,再发展到男性生殖器崇拜,进而过渡到宗法制萌芽的祖先崇拜,经历了一个较漫长的过程。这个过程在在中华民族发展史上有非常重要的地位,但若详细探究,不但如司马迁《五帝本纪赞》所说难以“雅顺”,而且书阙有间,文献不足。但从山东方言称男性生殖器官曰“鸟”、曰“蛇”,称性行为曰“日”,祖宗之祖字,本为“且”,为男性生殖器象形(亦似直立之蛇),仍可见文化积淀。

今天诸城以北七十公里左右昌乐崇山(古称崇阳山、丛角山、聚角山),仍然残存着远古东夷先民生殖崇拜的石祖林。其体积之大,数量之多,雕刻技艺水平之高,在世界范围内都是罕见的。而诸城、昌乐在远古都在泰沂山北东夷文化圈内。

恩格斯在其《家庭、私有制和国家的起源》中指出,废除母权制是“人类所经历过的最深刻的革命之一”,“在历史上出现的最初的阶级对立,是同个体婚制下的夫妻间的对抗的发展同时发生的,而最初的阶级压迫是同男性对女性的压迫同时发生的”,“母权制的被推翻,乃是女性的具有世界历史意义的失败。”这种失败的结果,女性所付出的代价,便是人类历史最伟大的进步:进入文明社会。前寨陶文、崇山石祖林等,应该是这场革命留下的宝贵遗存。

前文所引《路史》载燧人氏“仰察辰心”、“别五木以改火”,含有历法之萌芽。而在历法方面做出空前贡献的,还是颛顼。张富祥在《东夷古史传说》中说:“颛顼‘绝地天通’的宗教变革措施,在‘火正黎司地以属民’——尤其是在重视农事的意义上,也可说是一次原始历法的改革。”[14]火正黎即颛顼子祝融,《礼记·月令》郑玄注云:“祝融,颛顼之子曰黎,为火官。”哲学史家庞朴先生旁征博引,提出上古存在“以火纪时”,以大火(心宿、天羯a、大辰)昏见为岁首的历法(即“火历”)之说,并以诸城前寨陶文等为实物证据,他把前寨陶文三部分解释为日月火“三辰”,特别指出诸城前寨陶文在花纹上涂有红色,像是为了祭祀仪式而用,“诸城前寨陶片涂‘日月火’为红色,更是带着浓厚的崇敬、畏惧、感恩、祈求心绪于其中的”。[15]庞先生还指出民俗中祀灶神、舞龙灯(以珠戏龙)是“火历在文化中的象征性遗存”。《尚书·尧典》:“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时;分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷,寅宾出日,平秩东作,日中星鸟以殷仲春,厥民析鸟兽孳尾。”在《山海经·大荒南经》中,羲和是帝俊(舜)之妻;据《禹贡》,嵎夷涉潍水流域。《左传》昭公十七年载郯子对召公问:“昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名;炎帝氏以火纪,故为火师而火名;共工氏以水纪,故为水师而水名;太昊氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少昊挚之立也,凤鸟适止,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。”其实无论以何物为纪,无论历法简单原始还是高级复杂,都会包含四时(四季)的内容,而东夷八神祠之中的四时神祠,在历史上长期属诸城的琅琊山。

王制莫大乎正朔,历法的创制,与男权确立、宗教改革,都是对人类文明影响深远的大事,被司马迁指派为虞舜六世祖(也被楚人屈原奉为远祖)的大汶口时期东夷部落领袖颛顼均与其事,值得文化史研究者特别重视。

对于远古历史,辗转传闻,文献残缺,得之考古发掘者也极其偶然、有限,而史前诸帝之名或者是族称,或者为神称,或者职位之称,更兼之先民游耕游牧,迁徙不常,族名、地名、祖先牌位、神祗也随之辗转播散。更何况,遥遥华胄,牵强攀附,由来已久,并非自近世编纂家谱始。所以史籍中关于远古帝王记载穿帮乖谬,同名异指,皆不足为怪。谁要是想做出排他性论断或细节描绘,都是非常危险的。司马迁继父为太史公,去古未远,《史记》为史家绝唱,而留下舜娶曾祖姑娥皇、女英为妻,传位于四世族祖禹,周武王以十四世祖伐十四世族孙纣而代之王等笑柄。以《山海经》中那位东南西北无弗至,伟大发明家多其子孙的帝俊为例,晋郭璞《山海经注》以为“帝俊即帝舜”,《说文》“舜”字段注:“舜者,俊之同音假借字,《山海经》作帝俊。”王国维《殷卜辞所见先公先王考》旁征博引,以为帝俊即帝喾,亦即商人高祖夔。丁山《中国古代宗教与神话考·帝喾也是夔》赞同郭璞、王国维诸说的同时,又说“喾即黄帝”。郭沫若《卜辞中之中国古代社会之研究》也以为“帝俊与帝喾为一人,则帝舜与帝喾亦当为一人”,并说“凡神话传说之性质,一人每化为数人,一事每化为数事,此乃常见之事实,殊不足怪”[16]——后世文学家“杂取种种,合成一个”的做法,在先民神话传说中也司空见惯。这也提醒关注和研究远古最伟大圣王虞舜的人,视野不要过于狭隘、孤立。要特别注意虞舜与时代相近、血缘相近、地域相近的其他部落领袖的关系。但无论怎样,我们说这些帝王身上,凝聚了中华先民特别是东夷先民的聪明才智和人格光辉,应该是没有问题的。对于诸城来说,这些远古帝王,如高天之云,地底之泉,未必不在是,也未必专在是。与诸城相关的记载众多,说明了这一带确曾是远古东夷大本营,是中华文明重要发祥地。

[1]于省吾.关于古文字研究的若干问题[J].文物,1973,(2).

[2]唐兰.中国奴隶制社会的上限在五六千年前[A]//大汶口文化讨论文集.济南:齐鲁书社,1981.

[3]陈五云,刘民钢.释“昊”[J].华夏考古,2003,(2).

[4]王树明.谈凌阳河与大朱村出土的陶尊文字[A]//山东史前文化论文集.济南:齐鲁书社,1986.

[5]陆思贤.我国最早的文字[J].书法,1998,(6).

[6]关于前寨陶文的更多不同解释,参见刘德增《鸟图腾、刻画符号与中国文字起源[J].齐鲁师范学院学报,2011,(2).

[7]景以恩.华夏血缘族团源于东方新探[J].复旦学报:社科版,1999,(1).

[8]昌潍地区文物管理组,诸城县博物馆.山东诸城呈子遗址发掘报告[J].考古学报,1980,(3).

[9]丁山.中国古代宗教与神话考·炎帝与蚩尤[M].上海:上海龙门联合书店,1961.

[10]蔡运章.中国古代的卦象文字[A]//纪念甲骨文发现一百周年国际学术研讨会提要.1999.

[11]王树明.帝舜传说与考古发现诠释[J].(台北)故宫博物院季刊:第9 卷,1992,(4).

[12]常兴照.少昊、帝舜与大汶口文化[J].文物春秋,2003,(6).

[13]马林诺夫斯基.巫术、科学、宗教与神话[M].北京:中国民间文艺出版社,1986:8.

[14]张富祥.东夷古史传说[M].济南:山东文艺出版社,2004:45.

[15]庞朴.“火历”三探[J].社会科学战线,1978,(4).

[16]郭沫若.沫若文集:第14 卷[M].北京:人民文学出版社,1963:325.