琼东南盆地中央峡谷体系东段形态-充填特征及其地质意义

2014-12-25张翠梅何云龙王振峰

苏 明,姜 涛,张翠梅,张 成,何云龙,王振峰

1.中国科学院广州能源研究所天然气水合物成藏机制研究实验室,广州 510640

2.中国科学院广州天然气水合物研究中心,广州 510640

3.中国地质大学构造与油气资源教育部重点实验室,武汉 430074

4.中国科学院南海海洋研究所边缘海地质重点实验室,广州 510301

5.中海石油(中国)有限公司湛江分公司技术部,广东 湛江 524057

0 前言

随着深水钻探技术、深水观测技术和三维地震技术的发展和广泛应用,深水峡谷体系受到了越来越多的关注,已经成为世界深水地质研究的热点,尤其是在形态描述、充填特征、形成演化及其资源-环境效应方面[1-4]。近年来对琼东南盆地深水区的油气资源勘探证实了在琼东南盆地深海平原内发育了一个大型的轴向峡谷体系——琼东南盆地中央峡谷体系。该峡谷西起莺歌海盆地-琼东南盆地的交界处,主体位置位于琼东南盆地中央坳陷带内,自西向东依次经过乐东-陵水凹陷、松南低凸起、松南-宝岛凹陷和长昌凹陷(图1),向东延伸到西沙海槽,直至西北次海盆[5]。前人[5-9]对该轴向峡谷体系进行了初步的研究和分析,主要包括形态的精细描述、峡谷分段性特征、内部沉积结构刻画、形成机制及沉积演化、油气资源前景等。然而,由于目前的资料是以区域性的二维地震资料为主,且主要集中于盆地的西部,因此,现有的研究多集中在资料相对丰富的峡谷头部和盆地西段,盆地东段的峡谷并没有得到足够的重视,对其形态特征和内部充填缺乏详细的描述和解剖,对盆地东段峡谷的认识还存在很大的不足。此外,东西部峡谷的对比研究表明,东段峡谷平面上较为狭窄、笔直,剖面上为“V型”形态,内部充填结构以“蛋挞式”的层状地层为主[9]。那么,是什么原因导致东西部差异的存在?盆地东段峡谷内部充填的主要沉积物供给方向来自哪里?现今中央峡谷为什么只发育在盆地的东部?现今中央峡谷对整个中央峡谷体系的形成和演化是否具有指示意义?笔者利用琼东南盆地东部的水深和地震资料,通过对盆地东段峡谷形态和内部充填结构的描述,利用“将今论古”和“精细对比”的思路,针对上述地质问题进行详细的讨论,剖析盆地东段峡谷中所蕴含的地质信息,为更好地理解琼东南盆地中央峡谷体系提供地质基础。

1 区域地质背景

琼东南盆地坐落在海南岛以南、西沙群岛以北的海域中,是一个发育在中生代基底之上的大型新生代裂谷型大陆边缘盆地[10]。整个盆地表现出明显的“南北分带”特征,自北向南可依次划分为北部坳陷带、中部隆起带、中央坳陷带[8]和南部隆起带等4个一级构造单元(图1)。盆地内部的充填以新生代地层为主,局部厚度可超过8km,自下而上包括:始新统,渐新世崖城组和陵水组,中新世三亚组,梅山组和黄流组,上新世莺歌海组以及第四纪地层(图2)。琼东南盆地的构造演化经历了断陷期和裂后期2个阶段,这二者以S60破裂不整合面(23.0Ma)为界[10]。其中裂后期充填又以S40不整合界面(11.6 Ma)为界进一步划分为热沉降阶段和加速沉降阶段[11]。对应着这3个构造演化阶段的划分,琼东南盆地在渐新世末期(23.0Ma)和晚中新世早期(11.6Ma)发生了2次大的环境变化[12],即从沼泽海岸平原相/滨浅海相向浅水台地相再向半深海-深海相转变(图2)。

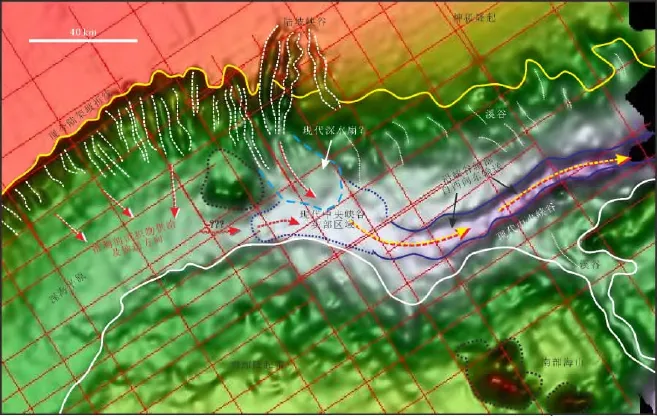

图1 琼东南盆地中央峡谷体系平面分布图Fig.1 Planar distribution of the central canyon system in the Qiongdongnan basin,northern South China Sea

图2 琼东南盆地新生代充填序列图Fig.2 Cenozoic geological column of the Qiongdongnan basin

11.6 Ma以来,即盆地裂后期的加速沉降阶段以来,琼东南盆地构造活动相对稳定,盆地的大部分区域进入深水环境,陆架陆坡体系自盆地东部开始形成[13],因此该时期以来的古地貌条件和充足的沉积物供给为琼东南盆地中央峡谷体系的形成、发育和演化提供了基础。整体上来看,该大型轴向峡谷的特征如下:1)平面上,该峡谷长425km,宽9~30 km,呈“S型”NE向分布于中央坳陷带内(图1);2)垂向上,中央峡谷体系的剖面形态可划分为U型、V型和复合型[5];3)内部充填结构中,强振幅、连续性好的浊流沉积体和中等反射强度、连续性差-杂乱的块体流沉积体(mass transport complex,MTC)构成了峡谷充填的主体,通过对比琼东南盆地周缘沉积物输送条件,认为峡谷内部充填的浊流沉积体和块体流沉积体的物质来源是不相同的,浊流沉积体来自盆地的西侧,而块体流沉积体来自北部的陆架-陆坡体系[9];4)整个中央峡谷自西向东可划分为3个区段:峡谷头部(即峡谷发育的初始位置)、盆地西段和盆地东段,分别位于乐东-陵水凹陷西端、乐东-陵水凹陷东部至松南-宝岛凹陷,以及长昌凹陷(图1),不同区段中峡谷的形态和充填结构存在着较大的差异,反映出不同区段峡谷的形成机制是不相同的[9]。

2 盆地东部峡谷形态-充填特征

通过对整个中央峡谷体系的解剖可以发现,峡谷的延伸方向、宽度变化、弯曲度、峡谷垂向形态类型在东西部都存在较为明显的差异,可自西向东划分为峡谷头部、盆地西段和盆地东段3个区段(图1)[9]。盆地东段峡谷位于长昌凹陷之内,与盆地西段峡谷的分界为松南-宝岛凹陷与长昌凹陷交界处发育的海山(图1和图3)。从地理位置上来看,东段峡谷向东与西沙海槽相连通,可以作为西沙海槽向西延伸至琼东南盆地的部分。

2.1 峡谷形态特征

从现今水深分布来看,盆地东段峡谷位于长昌凹陷中间的深洼之间(沉积中心),平行于2 400m的水深线(图1)。盆地东段峡谷的延伸方向为NEE向,峡谷较为狭窄,范围为9~14km,峡谷具有较为笔直的通道[5]。

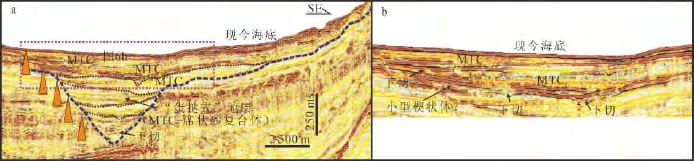

图3 琼东南盆地东部中央峡谷形态-充填特征Fig.3 Morphological characters and internal architecture of the central canyon system in eastern Qiongdongnan basin

相对于盆地西段的峡谷,在这一区带中,中央峡谷的谷底往往较深,峡谷南北两侧的峡谷壁呈对称性,较为陡峭,整体通常表现为“V型”剖面形态,且逐渐呈现出未填满的特征(图3)。沿着盆地东段峡谷的走向,本次研究选取了3条典型测线加以横向对比,用于展示峡谷的形态变化:自西向东,峡谷的宽度几乎没有太大的变化,均为9~14km,但是峡谷的“V型”形态更趋于对称,两侧的峡谷壁更为陡峭,在长昌凹陷的东部,峡谷侧壁角度为45°~57°,且峡谷整体的“饥饿型”样式越来越显著(图3)。

盆地东部现今海底地貌图中,在长昌凹陷中也可以清晰地观察到存在一个长条状的负地形(图4中的蓝色实线)。图3中所显示的峡谷底界面和现今海底在垂向上基本没有发生摆动,即中央峡谷和现今负地形的深泓线位于同一位置,笔者将这一负地形称为“现今中央峡谷”。现今中央峡谷的宽度狭窄,沿着其轴部自西向东,负地形特征越来越明显,逐渐加深(图4)。

2.2 峡谷内部充填结构

盆地东段横穿峡谷的典型剖面显示,其内部充填沉积物可以划分为多个期次,通过周缘测线的解释和对比,认为每一个期次对应着一个地层旋回(图5)[9]。现今中央峡谷与古中央峡谷体系在位置上的重叠也进一步说明盆地东段的峡谷并不是一次侵蚀-充填所形成的,而是具有多期的形成演化过程。

与盆地西段峡谷内部充填中强振幅、连续性好的浊流沉积体和中等反射强度、连续性差-杂乱的块体流沉积体不同,盆地东段峡谷中的充填沉积物主要由以下4种类型构成:底部地层旋回中的滞留沉积体、中部地层旋回中“蛋挞式”地层(cake-layer stratigraphy)、顶部地层旋回中的浊流和 MTC,以及峡谷侧壁上发育的垮塌沉积体(图5)。

底部地层旋回中的滞留沉积体表现为强振幅反射特征,局部记录了多期的冲刷或浊流的摆动(图3b),这种反射特征与盆地西段峡谷内部的浊流沉积体很相似。但是滞留沉积体在盆地东段的峡谷中并不是广泛发育的,仅仅在少量的剖面中能够观察到这种现象(图3b、c和图5)。中部地层旋回中的“蛋挞式”地层结构是一套特殊的地震反射单元,在盆地东段峡谷中非常发育,特别是在长昌凹陷的东部,一般显示为亚平行、中等强度、连续性好的地震反射结构与杂乱的、弱振幅的地震反射结构相混合,其中前者与盆地西段峡谷中的席状砂结构相似,而后者则类似于块体流沉积体[14]。然而这些混合的沉积体内部并不能明显地观察到冲刷(或侵蚀)所记录的小型不整合界面,而是以“平铺”的方式垂向叠置在一起,推测这套沉积单元可能是以席状砂为代表的浊流沉积体和块体流沉积体发生了混合(MTC-席状砂复合体),沿着峡谷的走向自西向东进一步运动,在盆地东部的峡谷之中沉积下来。除了在底部地层旋回中记录的浊流沉积体之外(底部滞留沉积体),盆地东段峡谷中特征明显的浊流沉积体主要发育在顶部地层旋回之中;在这套单元内,可以发现强振幅、连续性好的地震反射同相轴,底部发育一些规模较小的冲蚀痕迹,同时也可以观察到弱-中等强度、连续性差的块体流沉积体(图3)。值得注意的是,顶部地层旋回发育的小型冲蚀沟谷基本上位于峡谷的深泓线位置,具有良好的继承性特征(图3和图5)。在盆地东段“V型”峡谷的两侧峡谷侧壁上,发育杂乱-空白透明的反射单元,它们在长昌凹陷的峡谷之中常见,推测为沉积物受重力驱动发生失稳而形成的垮塌沉积体。这些垮塌沉积体自西向东规模增加,与峡谷负地形自西向东加剧、峡谷侧壁自西向东变陡是相对应的(图3)。

3 讨论

3.1 晚中新世早期(11.6Ma)盆地东部构造变革对东段峡谷的控制

盆地东段峡谷之中“蛋挞式”的地层结构、内部很少发育侵蚀不整合和下切、顶部地层旋回中小型下切谷的位置与峡谷深泓线一致、不同时期的峡谷平面分布范围没有发生大的变化(图3和图5),这些特征都反映出盆地东段峡谷的内部充填沉积物没有发生大的摆动,而是在一个相对稳定的环境中沉积下来,受到东部长条状负地形的明显控制。

盆地东段峡谷在地理位置上属于西沙海槽的一部分,其形成演化必然与西沙海槽具有紧密的联系。受西沙海槽在晚中新世再次活动的影响,琼东南盆地东部将经历一次明显的构造变革,由浅水背景“突变”为半深水-深水背景[15]。南部隆起带、北部神狐隆起以及海山的存在,共同导致在长昌凹陷的中央处形成了一个轴向的小型盆地(sub-basin),并具有东深西浅的特征(图4),这一长条状负地形可视为中央峡谷体系的雏形。这个轴向的小型盆地将为盆地东段中央峡谷的形成和演化提供一个限制性的地貌条件,其自西向东逐渐加深的背景也会使得沉积物进入到东段峡谷之内会沿着坡降方向进一步发生自西向东的运动。

从晚中新世至现今,琼东南盆地东部将一直保持深水、向东变深的地貌特征。这一负地形特征将会持续影响盆地东段峡谷内部充填沉积物的运移。由于神狐隆起的存在,长昌凹陷北侧的陆架陆坡体系为宽缓渐进型陆坡,这种背景下沉积物的供给能力有限。从现今海底地貌图中,可以发现这一区域主要以小型的溪谷为主(图4),这就意味着只有很少量的沉积物能够被输送至盆地东段的峡谷之中。图5之中底部地层旋回中少量的滞留沉积体和中部地层旋回之中的MTC-席状砂复合体,其来源是盆地西部沉积物沿着中央峡谷体系自西向东的搬运,在盆地东部的峡谷中沉积下来。长昌凹陷中向东逐渐加深的负地形将会控制沉积物自西向东的输送路径。

图4 琼东南盆地东部三维海底地形图Fig.4 3-D modern seafloor topographic map in eastern Qiongdongnan basin

图5 琼东南盆地东部中央峡谷内部充填结构特征Fig.5 Internal architecture of the central canyon system in eastern Qiongdongnan basin

此外,东段峡谷内部的沉积物类型,如少量发育在峡谷底界面之上的滞留沉积体和层状地层,暗示了进入盆地东段峡谷之中的沉积物其水动力条件是有限的,无法像盆地西段峡谷一样,形成规模较大、特征明显的浊流水道,或是发育大量的侵蚀不整合[9]。这些水动力条件较弱的沉积体进入到盆地东部的峡谷之中,其堆积样式将主要受到负地形地貌特征的控制,因此在这一区域内,MTC和席状砂的混合沉积体将以垂向平铺式的方式沉积下来,其内部无法形成相互冲刷的特征(图5)。长昌凹陷中部的负地形也会控制顶部地层旋回中小型下切谷的发育位置,在其中部形成最为有利的潜在空间,使得更新世以来发育的小型下切在垂向上均位于盆地东段峡谷的深泓线处(图3和图5)。

因此,晚中新世早期(11.6Ma)盆地东部的构造变革将为峡谷的形成提供构造背景,并持续影响峡谷内部自西向东的沉积物输送和堆积样式,笔者将盆地东段中央峡谷归结为“构造控制型峡谷”(tectonic-dominated submarine canyon)。

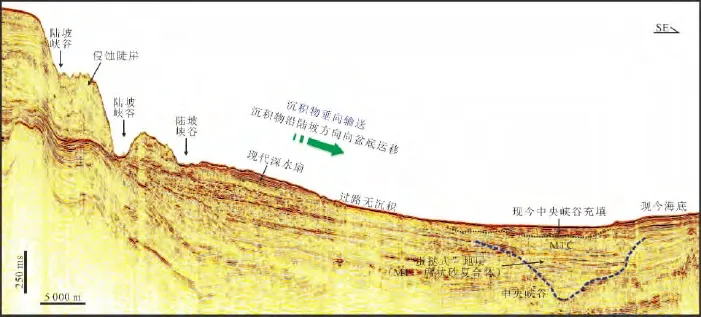

3.2 更新世以来(1.81Ma至现今)峡谷的“回春”作用

在盆地东西段峡谷分界处(即松南-宝岛凹陷与长昌凹陷交界处)的地震剖面中,可以发现一套较为特殊的反射结构,无论是形态还是地震反射特征,和峡谷内部的充填相比,都存在较大的差异:形态上,顶部地层旋回的厚度和宽度较大;地震反射特征上,多以中等-好连续、强振幅的地震同相轴为主(图6a)。此外,在顶部的地层旋回中常发育一些小型的下切特征,局部还有小型楔状体的存在(图6b)。这套反射单元在地层序列上对应为更新世以来的沉积单元(1.81Ma-现今(S20界面-海底),即中央峡谷的顶部地层旋回)(图5和图6),由于这一现象在盆地东部峡谷非常常见,且只在更新世以来的旋回中发育,因此被称为更新世以来中央峡谷体系的“回春”。

从盆地东部现今海底地貌图中也可以较为清晰地观察到这种现象(图4):在长昌凹陷西部的海山处,现今中央峡谷的范围明显增宽,深度变浅,推测为现今中央峡谷的头部区域(图4中的深蓝色虚线);而其北侧发育着数量较多、规模较大的陆坡峡谷(图4中的白色虚线),陆坡峡谷的底部则存在一个地貌相对平缓的“缓冲区”(图4中的浅蓝色虚线)。

更新世以来中央峡谷的“回春”主要原因在于充足的沉积物供给:这一时期,来自北部的沉积物供给强烈,陆架陆坡向海推进特征明显,陆坡垂向堆积速率增大,沉积物易发生失稳,侵蚀能力增强,可以观察到明显的陆坡峡谷和侵蚀陡崖(图7)。陆坡峡谷可以作为沉积物从陆架到下陆坡的主要输送通道,大量的沉积物进入下陆坡地貌较为平缓的区域,形成一套连续性好、反射能量强的地震同相轴,这套反射体多表现为垂向加积的特征,中间厚、两侧薄(图7),平面范围自西向东先增厚,再减薄,呈朵页体的样式(图8),推测为深水扇沉积体。沉积体继续沿着陆坡向长昌凹陷中心处的中央峡谷运移,经历一段过路无沉积,在中央峡谷中沉积下来。也就是说,北部的沉积物经历了由陆坡峡谷-深水扇的垂向输送方式,沉积物将会被现今中央峡谷的头部所捕获,在盆地东段峡谷之中沉积下来。

沉积物经垂向输送被现今中央峡谷头部捕获之后,并不是直接在这一区域完全沉积下来,这是由于以下2个原因所导致的:1)经由陆坡峡谷输送而来的沉积物量较大,而垂向输送的距离较短,虽然在下陆坡有现代深水扇的沉积体,但深水扇与峡谷充填之间的过路无沉积,说明沉积物在下陆坡可能还具有较强的水动力条件;2)沉积物进入到现今中央峡谷头部区域之后,受南部隆起的影响,沉积物将被限制在峡谷之中,少量会沿着南侧峡谷壁继续向峡谷中部沉积,这可能是局部的地层旋回中出现“双向充填”的原因(图6b)。大部分的沉积物将会出现沿着现今中央峡谷由西向东逐渐变深的地貌特征,在这个长条状负地形中沿着峡谷的走向发生自西向东的运移。因此,陆坡峡谷携带大量的沉积物沿着陆坡向盆底运移,在地貌平缓处形成深水扇,沉积物被现今中央峡谷所捕获,并沿着峡谷的走向自西向东输送的沉积过程,代表了在盆地东部,沉积物经陆坡峡谷由北向南的垂向输送,沉积物被峡谷头部捕获在地貌特征的限制下发生转向输送,以及沿着峡谷走向由西向东的轴向输送等3大沉积物输送过程(图8)。

图6 琼东南盆地东段中央峡谷体系更新世以来充填特征Fig.6 Infillings since Pleistocene of the central canyon system in eastern Qiongdongnan basin

图7 琼东南盆地东部更新世以来沉积物自陆坡向中央峡谷输送模式Fig.7 Transportation model of the Pleistocene sediments from slope to central canyon in eastern Qiongdongnan Basin

4 结论

1)琼东南盆地中央峡谷体系东段位于长昌凹陷之内,延伸方向为NEE向,峡谷较为狭窄,范围为9~14km,峡谷具有较为笔直的通道。自西向东峡谷的“V型”形态更趋于对称,两侧的峡谷壁更为陡峭,峡谷整体的“饥饿型”样式越来越显著。

2)盆地东段峡谷的内部充填沉积物可以划分为5个地层旋回,具有多期的形成演化过程。峡谷中的充填沉积物主要由底部的滞留沉积体、中部的“蛋挞式”地层、顶部的浊流沉积体和块体流沉积体,以及峡谷侧壁上的垮塌沉积体等4部分构成。

3)盆地东段的峡谷为“构造控制型”峡谷,晚中新世早期(11.6Ma)盆地东部的构造变革将提供峡谷形成和演化的构造背景,并持续影响内部沉积物的输送和堆积样式。更新世以来(1.81Ma至现今)峡谷的“回春”作用是盆地东部沉积物供给充分和地貌条件综合控制的结果,形成了3种沉积物输送样式:垂向输送、转向输送和轴向输送。

(References):

[1]Wonham J P,Jayr S,Mougamba R,et al.3D Sedimentary Evolution of a Canyon Fill(Lower Miocene-Age)from the Mandorove Formation,Offshore Gabon[J].Marine and Petroleum Geology,2000,17(2):175-197.

[2]Popescua I,Lericolais G,Paninc N,et al.Danube Submarine Canyon(Black Sea):Morphology and Sedimentary Processes[J].Marine Geology,2004,206(1/2/3/4):249-265.

[3]Ridente D,Foglini F,Minisini D,et al.Shelf-Edge Erosion,Sediment Failure and Inception of Bari Canyon on the Southwestern Adriatic Margin(Central Mediterranean)[J].Marine Geology,2007,246(2/3/4):193-207.

[4]Harris P T,Whiteway T.Global Distribution of Large Submarine Canyons:Geomorphic Differences Between Active and Passive Continental Margins[J].Marine Geology,2011,285(1/2/3/4):69-86.

[5]苏明,李俊良,姜涛,等.琼东南盆地中央峡谷的形态及成因[J].海洋地质与第四纪地质,2009,29(4):85-93.Su Ming, Li Junliang, Jiang Tao, et al.Morphological Features and Formation Mechanism of Central Canyon in the Qiongdongnan Basin,Northern South China Sea[J].Marine Geology & Quaternary Geology,2009,29(4):85-93.

[6]Gong C L,Wang Y M,Zhu W L,et al.The Central Submarine Canyon in the Qiongdongnan Basin,Northwestern South China Sea: Architecture,Sequence Stratigraphy,and Depositional Processes[J].Marine and Petroleum Geology,2011,28(9):1690-1702.

[7]王振峰.深水重要油气储层:琼东南盆地中央峡谷体系[J].沉积学报,2012,30(4):646-653.Wang Zhenfeng.Important Deepwater Hydrocarbon Reservoirs:The Central Canyon System in the Qiongdongnan Basin[J].Acta Sedimentologica Sinica,2012,30(4):646-653.

[8]苏明,解习农,王振峰,等.南海北部琼东南盆地中央峡谷体系沉积演化[J].石油学报,2013,34(3):467-478.Su Ming,Xie Xinong,Wang Zhenfeng,et al.The Sedimentary Evolution of the Central Canyon System in Qiongdongnan Basin,Northern South China Sea[J].Acta Petrolei Sinica,2013,34(3):467-478.

[9]Su M,Xie X N,Xie Y H,et al.The Segmentations and the Significances of the Central Canyon System in the Qiongdongnan Basin,Northern South China Sea[J].Journal of Asian Earth Sciences,2014,79(Part A):552-563.

[10]龚再升,李思田,谢泰俊,等.南海北部大陆边缘盆地分析与油气聚集[M].北京:科学出版社,1997.Gong Zaisheng,Li Sitian, Xie Taijun,et al.Continental Margin Basin Analysis and Hydrocarbon Accumulation of the Northern South China Sea[M].Beijing:Science Press,1997.

[11]李思田,林畅松,张启明,等.南海北部大陆边缘盆地幕式裂陷的动力过程及10Ma以来的构造事件[J].科学通报,1998,43(8):797-810.Li Sitian,Lin Changsong,Zhang Qiming,et al.Dynamic Process of Episodic Rifting in Continental Marginal Basin and Tectonic Events Since 10Ma in South China Sea[J].Chinese Science Bulletin,1998,43(8):797-810.

[12]Xie X N,Müller R D,Li S T,et al.Origin of Anomalous Subsidence Along the Northern South China Sea Margin and Its Relationship to Dynamic Topography[J].Marine and Petroleum Geology,2006,23(7):745-765.

[13]何云龙,解习农,李俊良,等.琼东南盆地陆坡体系发育特征及其控制因素[J].地质科技情报,2010,29(2):118-122.He Yunlong, Xie Xinong,Li Junliang,et al.Depositional Characteristics and Controlling Factors of Continental Slope System in the Qiongdongnan Basin[J].Geological Science and Technology Information,2010,29(2):118-122.

[14]何云龙,解习农,李俊良,等.琼东南盆地东西部块体流沉积内部结构特征的差异性[J].吉林大学学报:地球科学版,2013,43(1):49-56.He Yunlong, Xie Xinong,Li Junliang,et al.Differences of MTDs Characteristics Between Eastern and Western Part of Qiongdongnan Basin[J].Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2013,43(1):49-56.

[15]苏明,解习农,姜涛,等.琼东南盆地裂后期S40界面特征及其地质意义[J].地球科学,2011,36(5):886-894.Su Ming, Xie Xinong, Jiang Tao, et al.Characteristics of S40Boundary and Its Significance in Qiongdongnan Basin,Northern Continental Margin of South China Sea[J].Earth Science,2011,36(5):886-894.