利盖蒂《六首木管五重奏小品》之第一首与其原作的对比分析

2014-12-25曹兴亮

曹兴亮

(1.山西大学 音乐学院,山西 太原030006;2.太原学院 艺术系,山西 太原030032)

利盖蒂是二十世纪在世界范围内很有影响的一位作曲家。他出生于匈牙利,后加入奥地利籍,被认为是继贝拉·巴托克之后最重要的匈牙利作曲家。利盖蒂作于1953年的《六首木管五重奏小品》(Six Bagatelles,for wind quintet)是根据作曲家本人的作品钢琴套曲《音乐探索》(Musica Ricercata)中的第3、5、7、8、9、10 首改编而成[1]。钢琴套曲《音乐探索》(Musica Ricercata)创作于1951~1953年,这套作品中共11首,其中的第11首还被利盖蒂于1953年改编成管风琴独奏曲。此外,整部钢琴套曲,还有“手摇风琴”(Barrel Organ)改编版。由上述事实可以看出作曲家本人对这部钢琴套曲是比较重视的。本文旨在通过将《六首木管五重奏》中的第一首与其原作进行对比分析,观察作曲家在改编过程中的一些作曲技术,并由此阐述两者在音响色彩以及美学追求的同与异。

木管五重奏的形式——长笛(有时兼短笛)、双簧管、单簧管、圆号、大管——经历了从古典乐派时期的确立与探索到十九世纪的快速发展,再到二十世纪的成熟时期。这种形式已经成为室内乐的一个重要组成部分。但纵观音乐史,木管五重奏作品的数量与影响力远不如弦乐四重奏[2]。单就配器技术而言,木管五重奏由于每件乐器音色各异,甚至同一件乐器的不同音区都存在音色、力度、幅度等演奏技术的差异,因此,它比弦乐四重奏、铜管五重奏等形式更难于获得音色、音量等方面的平衡,也正是同样的原因却给木管五重奏以不同的表现力与更多的色彩可能性。

一、原曲综述

利盖蒂的《六首木管五重奏小品》中的第一首“热情的快板”(Allegro con spirito)是一首材料简洁、结构严谨、语言流畅的小曲。该曲虽然标示的演奏时长只有大约一分十五秒,却让人听来饶有兴味,显示了作曲家技法的纯熟。

全曲为再现性单三部曲式。该曲的材料极其简洁:通篇建立在C大三和弦与C小三和弦及其二者的复合之上,只有C、Eb、E、G四个音。然而,材料的精简并没有带来音乐的单调,而是作曲家有意识地为自己设定的创作课题:在极有限的音高材料中探索作曲的可能性,同时实现有逻辑的结构和鲜明的音乐形象。主题旋律的动机直接出自于以上和弦的分解,再利用动机的重复、动机的变化等构成乐句。在钢琴版原曲中,作曲家主要利用织体的变化、不同音区、不同演奏法、不同力度的安排产生音响变化。在木管五重奏版中,音色的多样组合带来了更多的表现可能性,但同时也必须顾及每件乐器的演奏性能的限制。如何扬长避短便成了不得不面对的问题。在这样的条件下,除了完成原型素材的陈述之外,还有无不同的艺术趣味可以去追求呢?

二、木管五重奏版本的主要改编之处

(一)基于乐器演奏性能的考虑

1.为适应乐器音域而作的调整

乐曲第一句的旋律使用长笛与双簧管八度叠加的方式配器。当音区下行到低音区时,由于音域的局限而将局部音高做八度移位调整。第5小节双簧管演奏的第二个八分音符g1音(如按严格的八度关系应为g音,而不在双簧管音域之内)。

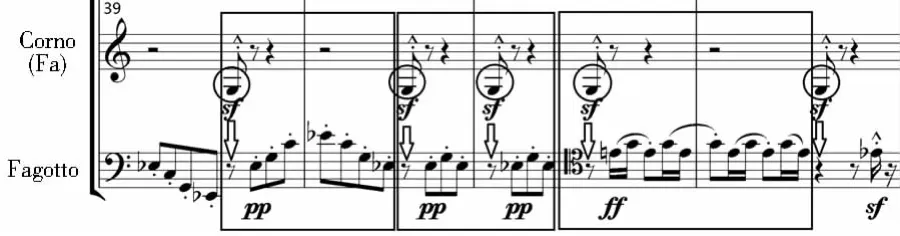

第6小节开始的大管部分将原作中钢琴左手部分的音域提高八度,单簧管比钢琴右手部分音域提高八度。这里的调整主要是出于乐器音域和音区特点的考虑。又如,第16小节开始处的大管与圆号以及短笛的使用都使得音域较原作提高八度。再如,乐曲再现部(第34小节开始)的音域安排:原作中钢琴左手和右手的原型材料用八度重叠的方法使整个音域向两端扩展,从音响的强度、厚度、力度等方面均作了加强(见谱例一)。再现部分以模仿复调的写法综合了C大三和弦与C小三和弦两种色彩的音高材料,具有明显的材料综合的意味,成为本曲的高潮部分。这里,原型中的左手部分是右手部分不严格的倒影模仿。由大管与圆号在各自的中低音区以八度叠加的方式在强拍位置反复强调了两个和弦共同的根音C,突出了其主音地位。因此,再现部具有明显的C大调与C小调的色彩交替效果。

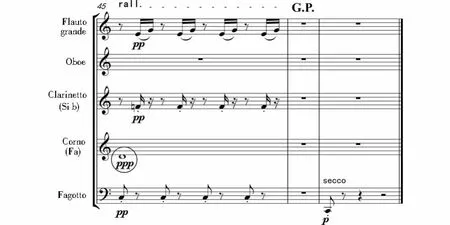

谱例一 乐曲再现部开始处的对比:上图为钢琴版原作,下图为木管五重奏版缩谱(实音记谱)

与上述几例不同的是结尾部分的处理:43~44小节由于结构的略为扩展,作曲家安排由大管与圆号的低音区八度叠加并以sf力度演奏,使低音层次的音域向下扩展。这显然是为了利用这两件乐器低音区的音色特点。而到第45小节音域则提升八度正好处于大管的中音区,力度变为pp。圆号的八度叠加也变为上方五度的长音弱奏。这样使前后形成较大的对比,制造了局部的音响起伏。这就不再是单纯出于乐器音域限制的调整了,而是同时有了音乐表现需要的考虑。这一细节是与钢琴版原作所不同的。

2.管乐器呼吸气口的安排

对于原型素材中不符合管乐器演奏呼吸特点的地方进行调整是这类改编中常见的问题。如,第39~42小节的低音层次部分,作者分配给大管与圆号共同完成。在原作中,这一层次由钢琴左手演奏。作者将大管的分解音型在某些位置断开形成几个截段,并在相应位置加入圆号演奏的c音作为连接点。圆号在这里的连接并不是以平顺无缝为追求,而恰恰相反地在力度与音色上与大管音型形成对比。这不仅仅使二者连接成了一个连续的分解音型,又便于大管演奏中的换气,还强调了特定的节拍位置(见谱例二)。图中圆圈内为圆号强调的音,箭头所示处为其替代大管的音的位置,也是大管的气口位置。由于圆号强调的位置有一定的规律性,形成了与记谱小节线相错位的另一4拍子结构(见谱例二方框中的部分)。

谱例二 第39~42小节圆号与大管部分(移调记谱)

另一例,在乐曲第22小节到23小节的过渡部分,作曲家用单簧管弱奏的两个八分音符的e音作为衔接,而为后面真正的伴奏承担者圆号与大管留出了重要的呼吸气口(参见谱例五)。

(二)基于音乐表现需要的考虑

1.特色音区的使用

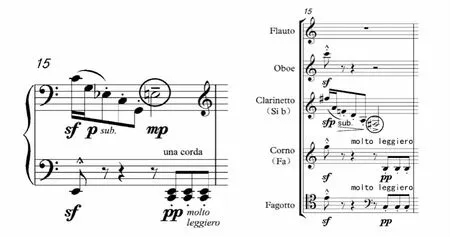

例如,第15小节单簧管由高音区穿越“喉音”区,而停在其沙吕莫音区。单簧管的最低音区以中世纪乐器沙吕莫管(chalumeau)命名[3]。这正是单簧管最具特色的,也是力度幅度较宽广的音区。有一点需要注意的不同点是:在原作钢琴版中,第15小节第三拍的二分音符是向上大六度跳进出现的e音,而管乐版中是下行小三度的e音(见谱例三中圆圈中的音)。这便不难看出木管五重奏版中的改变是为了突出单簧管在沙吕莫音区的独特音色与饱满的特质。除此之外,作曲家为木管版中的单簧管声部做了更加细致的力度变化标记,配合着不同的演奏要求与音区变化带来的音色改变。

谱例三 乐曲第15小节的对比:左图为钢琴版原作,右图为木管五重奏版缩谱(移调记谱)

又如,乐曲首段的第二乐句安排在单簧管的中音区并以力度p演奏。音高不时跨入其“喉音”区(Throat),该音区略显“苍白”的音质恰与第一乐句由长笛与双簧管在其各自高音区的八度叠加之后的光彩音质形成较强的对比,形成局部的音响起伏变化。作者恰恰是利用了单簧管这种所谓“苍白”与“平凡”的音色[4],突出了其创作意图。

再如,乐曲结尾部分的第42~44小节,作者利用圆号与大管低音区短促的强奏(有两者的分别演奏也有八度重叠),制造了铿锵的节奏感,具有一定的敲击性效果。这是利用管乐器强力度断奏模仿非延音类乐器的音色特质。在这里,圆号更多的展现了其“铜管”的一面。尽管大管也处于饱满坚实的音区,但重叠之后则以圆号的强力度金属声占优势。大管的叠加为音色增强了共鸣与厚度。另外,大管高音区强力度演奏的十六分音符的eb1音交替其间,既与上方声部演奏的本位E音相碰撞,也丰富了节奏变化。

2.音色的混合

在本曲中,不同音色的八度叠加,同度重复,三度、六度叠加及其混合等常规手法都有运用。这些手法丰富了音色,调节了音响的色彩、亮度、共鸣、厚度等等。它们与纯音色的使用相交替,形成对比,为音响的起伏变化做出较为重要的贡献。

3.“换音”写法

“换音”在这里指的是两个或更多的声部之间音相互交换,形成交叉的声部线条,使得在整体音高组织关系不变的情况下由于声部的交叉运动造成了音响的变化。相对于一般平行式的声部写法更具有动感,尤其是当这种写法用在不同的音色之间时。这种写法使得两种不同的音色缠绕交织在一起,模糊了不同音色之间的分离感,形成两种音色之间“你中有我、我中有你”的色彩闪烁与声部动态。

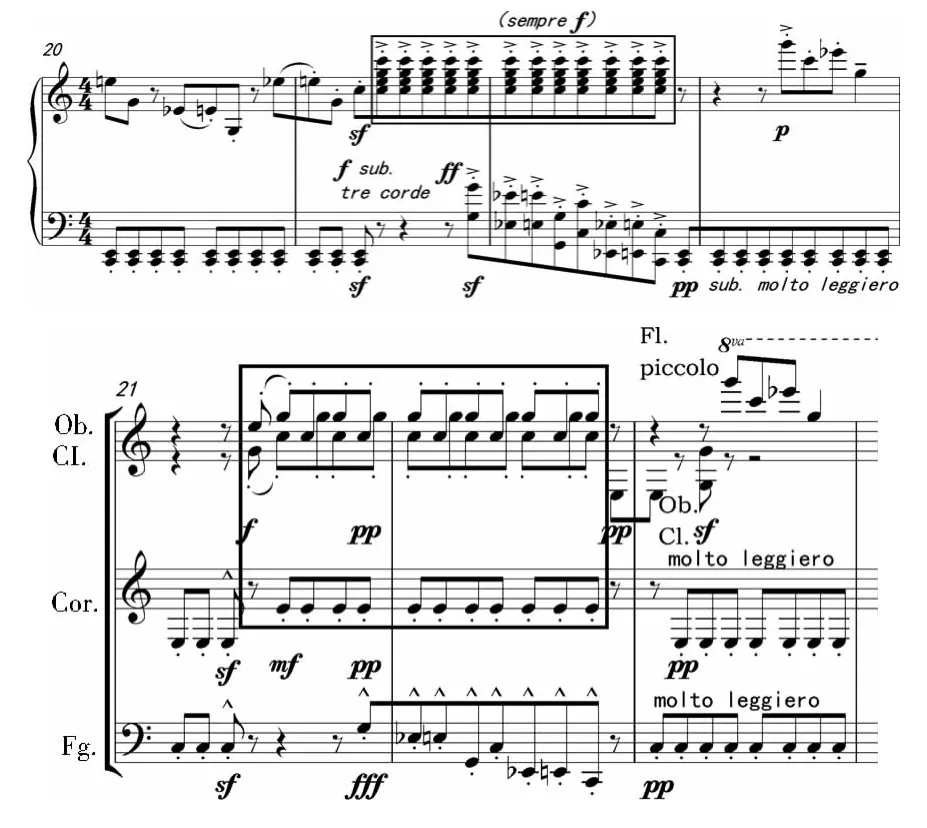

钢琴原作第21~22小节处的右手和弦是密集排列的C大三和弦,左手是混合了C小三和弦与C大三和弦四个音的分解形式,其中的Eb音(等音为D#)在这里具有E音小二度倚音的意味,因此可以将这里左手的低音线条看做C大三和弦的分解加入和声外音Eb(D#)。这里右手部分的密集和弦对于钢琴弹奏非常方便,但如果生硬地搬到木管的各声部当中则效果必然差强人意。由于音区、音色特点的关系,这样的直接挪用是难以取得平衡的。利盖蒂在这短短两小节的处理显然是用心设计的。请比较下面的谱例四:

谱例四 第21~22小节对比:上图为钢琴版,下图为木管五重奏版缩谱(实音记谱)

对比谱例四方框中的部分,即可看出钢琴原作中的柱式和弦如何以新的形态在木管重奏声部中表达:和弦分配给双簧管、单簧管与圆号;密集排列变为开放排列使得音区改变;双簧管与单簧管的声部形态变为交叉“换音”的形态,而圆号在下方作同音保持。这些改变,一方面更加符合管乐器的演奏技术特点和音色特点,获得了更佳的平衡,另一方面又利用其音色特点创造出了新的音响趣味。类似的写法在本套组曲中并非偶见,又如第五首第26小节的长笛与单簧管声部之间小二度音程的互换。

4.增加重音击节

一般来说,木管五重奏比钢琴写作在声部独立性方面有更大的优势,织体层次也有不同的可能性。作曲家在某些部位利用了“空闲”的声部做了重音击节。如:第23~25小节,在原来的两个织体层次之外增加了由双簧管与单簧管八度叠置并以sf力度演奏的八分音符作重音击节,来强调重音(见谱例五方框中的部分)。需要注意的是,这里击节所强调的部位并不是常规的节拍重音,而是小节弱拍弱位。这样的强调配合了短笛旋律弱起的节奏,突出了一种不同于正常小节强弱的律动。这是在钢琴原作版中所没有的。

谱例五 作品第22~26小节(移调记谱)

曲中另一例为第9~10小节第三拍的八分音符—分别由双簧管、长笛、圆号演奏的C大三和弦。此处的和弦排列采用了双簧管演奏和弦五音,长笛演奏三音、圆号演奏根音的非正常顺序的密集排列。由于长笛演奏的三音e1位于其低音区,无法做到真正的强奏(尽管力度标记为f),因此这里的排列主要突出了圆号与双簧管的比较厚实饱满的音色混合,长笛则更多的是为和弦增加了共鸣。虽然此处和弦难以做到平衡,但由于此处主要的表现意义在于节拍位置的强调且速度较快时值不长,所以一般意义的所谓平衡问题在这里退居次要。笔者认为,作曲家这里是故意“藏”起来长笛的音色。

5.不同音色的衔接

对动机在不同八度音区的表现,赋予不同的音色,形成不同音色的衔接的手法,如第27小节开始由Eb、E、G三个音形成的动机由不同音色在不同的八度衔接演奏。由单簧管与短笛的模仿变为短笛-双簧管-单簧管-大管-双簧管与单簧管同度重复-大管的音色衔接序列。当这个三音动机最终落在大管上后,由pp力度演奏,以三音为一组打破小节线,最后节奏时值扩大一倍,能量逐渐消减。而这种处理与钢琴原作版时值逐渐缩短,速度逐渐加快、力度逐渐增强相反。这样便形成了两种不同的艺术效果。一方面,这种处理使得大管独奏更容易控制,也使得第34小节强奏的出现和它前面的减弱过程形成更大的情绪对比。又由于再现段使用长笛、双簧管八度叠加又用单簧管同度重复双簧管强奏的旋律,使再现段的高潮更加突出。钢琴原作版中则是由弱逐渐推向强奏的再现段。可以说,在这一连接部分,重奏版是欲扬先抑,钢琴版则是逐渐推进。

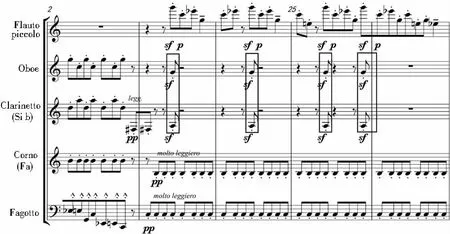

由于动机碎片在不同音色间的传递造成对原曲结构的扩充。例如:乐曲结尾部分第43~44小节便是动机在双簧管与单簧管之间模仿之后分裂为两个音的碎片并且在长笛-双簧管-单簧管-单簧管、大管、双簧管的混合音色之间传递,伴随着音区的降低与力度的衰减与突强对比(见谱例六)。第45小节利用长笛低音区弱奏该二音动机碎片,使音乐减弱,像是动机碎片降落撞击水面之后的余波微漾……这同时造成了两种不同的结尾处理:木管五重奏版中是动机的逐渐分裂与衰减形成的弱结尾,而钢琴原作版中则是在动机分裂过程中保持强力度,与最后一个弱奏的C音形成较强的对比。

6.“踏板音”效果的模仿运用

谱例六 45~47小节乐曲结尾部分(移调记谱)

在乐曲结尾部位的第45小节的圆号声部演奏g音长音(见谱例六圆圈中的音),为C大三和弦与C小三和弦的五音。利用圆号中音区ppp力度的长音(力度比其他低一级),犹如钢琴的踏板音效果,充分发挥其音色的“粘合剂”作用。而此处的钢琴原作却并没有踏板音,因此这应该是作曲家有意利用乐器的音色特点而特别设计的写法。这里长笛演奏C大三和弦的e1、g1音形成的动机碎片,单簧管则演奏C小三和弦的三音eb1,二者形成半音的轻微“碰撞”。整体则可看作C大三和弦与C小三和弦的复合。作者运用长笛低音区与单簧管中音区弱奏的柔质音色相结合。一方面,长笛与单簧管在力度、音区、节奏位置、音色软硬质感方面趋同;另一方面,二者在演奏技法(连音与断音)、音程关系(半音)方面却又形成对比,造成间离,产生出整体音响“和而不同”的效果。另外,第45小节双簧管的休止则是为了避开其带有鼻音的易于突出的音色,从而使整体的弱奏更加融合。

(三)整体配器布局

1.乐曲首段的配器布局

乐曲首段开头第一句a长笛与双簧管八度叠加强奏(f),都安排在各自的有利音区,这样的混合使音色较为明亮。紧接着第二句a1由单簧管在其中音区以弱力度(p)演奏,尾部音区升高,同时伴随力度的逐渐增强。形成了前后两句的音色与力度的鲜明对比。伴奏织体也由强拍击节性强调变为八分音符的分解音型。音高材料上前后两句分别构建与C大三和弦与C小三和弦,本身就包含着和声色彩的对比。这显然比原作钢琴版在对比效果上,增加了对比的层面。接着是两乐句动机的模仿,在模仿过程中动机做倒影变化。配器由双簧管与圆号两个单声部的模仿到单簧管、大管大三度与大十七度叠加与双簧管、圆号小六度叠加两组混合音色声部的模仿,最后是双簧管、单簧管、圆号、大管的四个声部叠加强奏。从这里的配器布局看得出,作者有意制造一个逐渐递进的效果,在声部数量、音色色彩、音响饱满度、力度等表现参数都相应的予以配合。到达音响强度的一个小峰值时又利用休止而让出单簧管的下行独奏(第15小节)。

2.乐曲中部的配器布局

中段使用了短笛(高音区为主)的断奏与连奏的结合突出了诙谐活泼的形象。中部的主题节奏、进行方向、伴奏织体与音色均做了变化。除此之外,在音色的布局上,从首部第一乐句a陈述完之后的第6至第15小节内则故意“留白”了短笛音色以及与之音色接近的长笛音色。这使得中部(第16小节开始)短笛的出现在音色上、音区上都与前面形成对比而产生新鲜感。需要说明的是:在“留白”过程中的第9和第10小节虽短暂的出现了长笛演奏的e1音(第11小节也出现一个八分音符的c3),但正如前文分析,该处的长笛音色被藏其锋芒,居于非突出地位。这看似小小的细节,却与中段短笛音色的出现有关联。另外,即使对于首段第一乐句出现的长笛最富光彩的高音区旋律,我们也可以发现其并非单独展示,而在其下方还八度叠加了双簧管而形成二者的混合音色。另一方面,中部的短笛主题在纵向上与其背景音型在音色、音区、节奏、进行方向上也对比鲜明。乐曲中段前景与背景中间音区的“留白”形成“中空”的织体,使得音响层次明晰,正好与其两端形成鲜明的对比,也为稍后中间声部的渐次进入与退出留出了活动空间。因此,不同位置的“留白”造成了横向与纵向的层次对比,使得音乐的结构更加清晰,增强了音乐的结构感与表现力。这些看似细节,却不难看出作曲家在创作时并非一时兴之所至,而是细致地根据音乐的结构进行音色的安排。

3.再现段的配器布局与结构的“黄金比例”

本曲的高潮应为再现段开始的部位(见谱例一)。再现部在音区安排、织体写法、音色布置、力度标记等方面共同配合出了总体高潮的音响。再现部的开始处按其演奏时间长度估算,其位置大致处于第47秒,去掉前后空白后总时长约69秒,其比例为0.681,接近其总长度的黄金比例位置0.618①本分析按德国DG唱片公司2006年发行的唱片《György Ligeti Clear or Cloudy Complete Recordings》之CD1中的演奏版本计算。不同的演奏版本会有不同程度的差别。。

如果按高潮靠前一点的位置,即连接部大管最后一个音之后估算则更接近黄金比例。这个位置是整曲中音乐幅度变化最大位置。另外,在再现段内部仍然存在起伏变化。出现在第41小节后半部的音型ff强奏无疑也是一个局部高潮处。按该部位在整个再现段的小节位置估算比例为8.5/14~9.5/14=0.607~0.679。当然,由于结尾处有速度减慢,如果按时长计算则接近中间部位。这种整体与局部出现的比例现象或许并非作曲家所精确设计,却大致体现出一种音乐的所谓天然结构态[5]。这种结构中局部和整体的音响起伏设计形成了音乐陈述过程中的层次变化。

总体说来,该乐曲的配器方式使得乐曲的结构更加清晰,层次更加鲜明。在音乐的不同陈述阶段,通过不同的配器手段控制音响的色彩明暗、厚薄、力度强弱及其相互关联。对于乐曲总体高潮、局部高潮及其前后音响的铺排、变化、对比都起到了极其重要的表现作用。

三、结语

该曲简洁明快,结构清晰,层次鲜明。作曲家运用极简的音高材料进行创作,却依靠娴熟的技法对其他各表现要素进行合理安排,使得音乐趣味盎然。与原作相比,我们发现作曲家除了完成一般意义的配器工作之外,很好地利用了木管五重奏形式本身的局限性与可能性创造出一些不同于原作的处理手法和音乐趣味。人们可以从乐曲整体到细节的各处理手法领略到作曲家在遵循传统的作曲原则的基础上进行的一些探索及其本人良好的音乐结构感。同时我们可以通过具体的分析了解其实现这良好结构的具体的作曲手法。这里的一些创作手法和技术,是20世纪音乐创作中“新”与“旧”,“传统”和“现代”的分水岭之一[6]。在这短短只有47小节的乐曲中,各音乐要素的对比与统一,各表现手段的合力与消解及其与音乐结构的关系等等都给我们以重要的 启 示。 (György Ligeti.Sechs Bagatellen für Bläserquintett:1953 [M].B.Schott’s Söhne,Mainz,1973.György Ligeti.Musica ricercata per pianoforte:1951 -1953 [M].SchottMusik International GmbH&Co.KG.Mainz,1995.)

[1]陈鸿铎.利盖蒂结构思维研究[M].上海:上海音乐学院出版社,2007:292-293.

[2]侯晓东.木管五重奏形式的确立与发展[J].天津音乐学院学报:天籁,2004(1).

[3]塞缪尔·阿德勒.配器法教程:第三版[M].北京:中央音乐学院出版社,2010:206.

[4]杨立青.管弦乐配器教程:上册[M].上海:上海音乐出版社,上海:上海文艺音像电子出版社,2012:418.

[5]贾达群.结构诗学——关于音乐结构若干问题的讨论[M].上海:上海音乐出版社,2009:123.

[6]王非.里盖蒂早期钢琴套曲《音乐探索》之分析研究[M].北京:中央音乐学院出版社,2013:71.