基于“主体—对象—客体”关系模型的公安学基础理论体系构建研究

2014-12-25梁秀波

●梁秀波

(武警学院边防系,河北廊坊 065000)

2011年3月,经国务院学位委员会、教育部批准,公安学增设为一级学科,与公安机关和公安工作直接相关的学科建设历史揭开崭新一页,公安学研究遇到了新的发展机遇。公安学基础理论是公安学理论体系的“纲”,对公安学研究起着根本性的指导作用。在新的条件下,对既有的公安学基础理论研究成果进行重新审视,并进行适合公安学研究和发展的调整与扬弃,是推动公安学科建设的必然选择。

一、公安学基础理论研究现状的重新审视

(一)学科建设取得阶段性成果

公安学基础理论创建于20世纪80年代初期,是一个年轻的学科。经过30余年的发展,公安学基础理论从无到有,从分散到整合,已经取得了学科建设的阶段性成果。目前,公安学基础理论已经作为专业基础课程普遍开设于全国各公安院校。在学术成果方面,已出版《公安学基础理论》《警察学》等教材、专著100余本,已发表研究论文数百篇。在学科体系建构方面,形成了以“公安”、“警察”概念为基础,对我国公安工作经验进行凝炼和概括,阐述公安工作一般规律和基本对策的理论体系。[1]对于学科内容结构,研究者有一定程度的分歧,但康大民教授倡导的“H”形架构学科体系得到了广泛支持。

(二)学科建设水平与公安学一级学科地位不相符合

在成为一级学科之前,公安学是法学门类法学一级学科所属的二级学科。公安学基础理论的发展受到法学学科的基础理论、基本思想、研究方法的束缚,难以形成更具概括性、理论性、系统性的具有公安学学科特色的知识体系。在公安学成为一级学科后,这一矛盾更为凸显。

1.研究内容与学科定位有所偏离,理论深度不够

公安学基础理论应当是公安学中最普遍、最基本的范畴和原理组成的有机整体,反映公安学科最本质的规律,是学科基本内容和应用的根据[2],提供分析公安学各二级学科之间共性问题的支柱。但是,目前的公安学基础理论多被认为是“应用型学科”、“经验型学科”,是“公安工作概论”。学科研究更多着眼于对公安工作具体层面的分析与认识,为公安工作实践提供经验总结,侧重于对现实状况的探讨,以解决客观存在的具体问题。这种情况使得公安学基础理论难以达到一定的理论深度,缺乏对公安学研究的逻辑起点、研究对象、研究方法、研究原则等公安学理论的一般问题的深入阐释,缺乏对公安学研究方向和路径的规划和指引,偏离其作为基础理论的学科定位。

2.缺乏学科研究要素间的关系模型,基本概念体系亟待建立

“基础不牢,地动山摇。”任何一门独立学科必须建立最基本的关系模型和概念体系,夯实基础,否则难以构筑独立、可发展的学科体系。公安学基础理论在此方面存在着显著缺陷。其一,研究者并未从公安学研究最一般的角度分析公安学基本问题,公安学研究的基本关系模型尚未建立。“H”型架构的逻辑模型仅仅涵盖了“公安主体”和“公安客体”,缺乏对公安学研究其他要素的逻辑关系表达。其二,“警察”、“公安”是公安学理论的基本概念,但对于二者的含义学界并未取得共识,相应的是“公安学”、“警察学”这两个学科名称的长期并用。①本文的研究重点在于公安学基础理论的学科体系,故不对“警察”、“公安”的含义区别进行辨析,后文将直接对其进行含义表述。这也是公安学基础理论研究的缺陷之一。其三,公安学研究发展过程中,曾经大量、直接援用法学、哲学、政治学、史学等学科领域概念,尚未形成具有公安学科特色的概念意识,没有独立、系统的概念表达模式和概念体系。

二、对“H”型架构公安学基础理论体系的再分析

“H”型架构中,“公安主体”、“公安客体”是“H”的两端,二者之间以行为进行连接。“公安行为的实施者称为公安主体,公安行为的对象称为公安客体。”[3]“公安主体与公安客体是公安工作在认识论中不可分割的统一体。没有对公安客体的认识,公安主体就失去了自己的价值。公安主体是不能离开对公安客体的认识来评价自己的意义的。把公安主体与公安客体联结起来,从整体上进行研究,是做好公安工作、发展公安学的必然需要。”[3]“H”型架构理论对公安学基础理论研究起到了巨大的推动作用,但有部分问题仍需进一步探讨。

(一)应否选择哲学范畴的基础概念构建关系模型

在“H”型架构中,“公安主体”、“公安客体”是具体概念,其基础概念应是“主体”和“客体”。

在《现代汉语词典》中,主体的解释为:“在哲学上指有认识和实践能力的人。”“法律上指依法享有权利和承担义务的人。”[4]客体的解释为:“哲学上指主体以外的客观事物,是主体认识和实践的对象。”“法律上指主体的权利和义务指向的对象,包括物品、行为等。”[4]

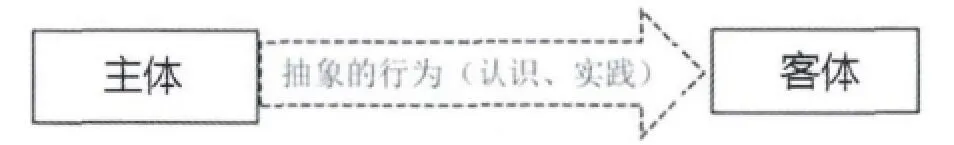

在哲学领域中,通常不对主体、客体进行明确直接的定义,而是基于认识与实践的框架进行描述。“一般来说,马克思主义哲学的研究者们把人或者由个人所构成的群体理解为主体。”[5]“所谓主体,指从事认识和实践活动的人。所谓客体,是指认识和实践活动所指的对象。主体和客体是表示活动者和活动对象之间特定关系的哲学范畴。”[6]基于哲学范畴的概念,主体直接面对客体,主体通过“认识、实践”这种抽象意义的行为与客体连接。这种关系模型,可称为“主体—客体”关系模型(如图1所示):

图1 哲学范畴的主客体关系

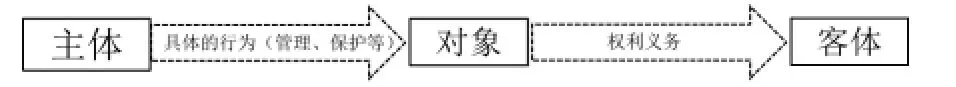

在法学领域中,法理学确立了法学基本的概念体系。一般认为:法律关系的主体是法律权利与法律义务的归属者,具有法律上的人格。法律关系的客体,是“权利义务所指向的对象”。“法律所认可和保护的利益是法益,法益的外化就是法律关系的客体”。[7]基于法学范畴的概念,主体与客体并非直接关联,主体通过对对象实施具体的行为,构成对客体的影响,行为对象本身并非主体进行行为的内在追求。这种关系模型,可称为“主体—对象—客体”关系模型(如图2所示):

图2 法学范畴的主客体关系

可见,基础概念和关系模型的不同决定了具体概念的不同。显然,“H”型架构采用了哲学范畴的基础概念来构建公安学科的基本概念,并由此形成了符合哲学范畴的关系模型。

笔者认为,选择构建“公安主体”、“公安客体”概念的基础概念,应考虑三个方面的因素:(1)应否建立区别于上述哲学、法学范畴之外的第三种“主体”、“客体”概念?(2)在当前的学科体系中,公安学属于“法学”学科门类的一级学科,以哲学门类下的“主体”、“客体”概念作为基础概念来构建法学门类下一级学科的重要概念的做法是否适当?(3)公安机关及其警察的工作行为是“认识、实践”这类哲学意义上的抽象行为,还是“打击、管理、改造、保护”等具体行为?

(二)概念的文字表述和内涵是否协调一致

由文字表述来看,“公安主体”、“公安客体”这两个词组并不符合通常语言习惯和语言结构要求,通过其字面很难确定其具体的含义。“公安”描述的是行为?是制度?亦或是其他的含义?不同的人从不同的角度出发可以对“公安主体”作出“公安行为主体”、“公安法律关系主体”、“公安现象主体”、“公安认识主体”、“公安实践主体”等多种解释,“公安客体”亦然。因此,只有从建立这个概念的目的、思想等角度去探寻,才能精准地认识其内涵。

在公安学研究中,确立“公安主体”、“公安客体”概念的目的是将公安工作中纷繁复杂的人、事、物、社会关系等进行梳理,便于分析和认知。通过上面的关系模型可以发现,无论“公安主体”、“公安客体”的概念基于哲学或法学的基础概念进行确立,都离不开两个核心要素:行为和关系。“公安主体”、“公安客体”的概念实际上是在描述双方在关系体中各自占据的地位,而这种关系体经由主体的行为而产生。

在“H”型架构理论中,“公安主体”、“公安客体”以哲学范畴的“主体”、“客体”概念作为基础概念进行构建。但在其详细论述中,却将公安客体分为“公安惩治客体”、“公安维护客体”、“公安管理客体”、“公安救助客体”等具体形式。可见,文字表述和概念内涵之间出现了矛盾。

笔者认为,如欲解决上述矛盾,应审慎回答以下问题:(1)应否基于哲学上的主体对客体的“认识、实践”这类抽象的行为建立的关系模型,来描述具体的“惩治、管理、维护、救助”行为?(2)既然“公安行为的对象称为公安客体”,那么是否可将“公安客体”改称为“公安对象”、“公安主客体关系”改为“公安主体与公安对象的关系”?(3)“公安主体”、“公安客体”这两个词组是全称,还是“公安工作主体”、“公安工作关系主体”、“公安行为主体”、“公安工作客体”、“公安工作关系客体”、“公安行为客体”等词组的简称?

三、“主体—对象—客体”关系模型的构建及主要概念体系的确立

对以上矛盾和疑问进行解释的过程也是对公安学基础理论体系进行分析和思考的过程。笔者结合公安学研究和公安工作,对公安学研究相关因素之间的关系进行梳理,构建了如下关系体(如图3所示),同时也使上述矛盾和疑问获得解释。

图3 公安学研究各相关要素间关系

图3中包含2个需要进行主客体关系描述的关系体和10个关系要素。关系体A,称为公安学研究关系体,是公安学研究者、学习者、运用者与关系体B构成的关系体。关系体B,称为公安(工作)关系体,显示了构成公安工作的(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)各要素之间的关系。各要素的基本含义为:(1)研究者、学习者、运用者:是进行公安学研究或将研究成果运用于实践的人,主要是公安教育工作者、学者、学生、警察。(2)行为A:是研究者、学习者、运用者对关系体B进行的认识与实践行为,通常表现为研究、学习、实验、运用、指导等。(3)公安学:是研究者、学习者、运用者通过行为A对关系体B的认知成果,该成果具有反作用于关系体B的效用。(4)公安学基础理论:是公安学理论体系的基础内容,确立了公安学研究的基本问题。(5)公安机关:是依法进行国家公安工作的机构,公安机关本身无法直接实施具体的行为,其行为由其构成要素——警察具体实施。(6)警察:是作为公安机关构成要素的人。公安机关与警察构成内部管理关系。(7)行为B:指公安机关在公安工作中实施的管理、控制、打击、教育、防范等行为,是外部行为。(8)制度:此处为广义,包括政策、法律、法规和纪律等行为规范,是约束公安机关对公安工作的对象实施行为的影响力。(9)对象:是公安机关作出的行为的承受者。(10)利益、社会关系:指公安机关做出行为时,受到影响的利益和社会关系。

基于图3,在关系体A中,认知、实践的行为连接双方,认知的成果为公安学理论,并将这一理论指导实践,这一关系体符合哲学范畴的主客体关系模型,即“主体—客体”关系。因此,这一关系体中的主客体概念应以哲学范畴的主客体概念为基础进行表达。在关系体B中,行为对象是形式上的行为承受者,而行为者的真正追求是基于行为所影响的利益与社会关系。这一关系形式符合法学范畴的主客体关系模型,即“主体—对象—客体”关系。因此,这一关系体的主客体概念应以法学中的主客体概念为基础进行表达。

在将各要素之间的关系模型和基础概念确定之后,笔者确立以下公安学理论的主要概念,组合成为公安学基础理论基本概念体系:

公安工作关系主体:简称公安工作主体、公安主体,指依照国家法律规定,行使国家赋予的权力,进行公安工作的公安机关。警察是构成公安机关的要素,是具体的公安工作实施者。

公安工作对象:简称公安对象,指公安机关作出的行为的承受者。

公安工作关系客体:简称公安工作客体、公安客体,指在公安工作中连接公安工作关系主体与公安工作对象,受公安工作关系主体的行为影响的利益与社会关系。

公安学研究客体:也称为公安学研究对象,指由与公安工作相关要素构成的关系体(即前述公安工作关系体),是公安学研究主体认知与实践的对象。

公安学研究主体:指对公安学研究客体进行认知与实践的人。

四、基于“主体—对象—客体”关系模型的公安学基础理论体系

公安学基础理论体系的构建,应当从整个公安学发展的角度去衡量和审视,以公安学科的根本需求为指针,以更好地为学科建设服务。基于公安学基础理论的学科定位和“主体—对象—客体”关系模型以及对公安学中主要概念的表述,笔者对“H”型架构的公安学基础理论体系的内容进行扬弃,形成如下体系:

(一)公安学学科论

公安学学科论研究公安学理论的基本问题,主要包括:公安学的学科体系、公安学的研究方法、公安学的研究对象、公安学研究的指导思想等问题。

(二)公安主体论

公安主体论对公安主体进行研究。包含对作为整体意义的公安机关、作为个体意义的人民警察及二者之间的关系三个层面的问题。

第一层面,对作为整体意义的公安机关的研究。主要包括:公安机关的性质、职能、任务、管理体制等问题。

第二层面,对作为个体意义的警察的研究。主要包括:警察起源、本质、发展阶段、类型等问题。

第三层面,对公安机关和警察之间关系的研究。主要包括:警察管理、队伍建设等问题。

(三)公安对象论

公安对象论对公安对象进行研究。主要包括:公安对象的形式、分类;公安对象的行为;公安对象与公安主体的关系等问题。

(四)公安客体论

公安客体论对公安客体进行研究。主要包括:公安客体的形式、分类;公安主体对公安客体的影响等问题。

(五)公安行为论

公安行为论对由警察实施的公安机关的行为(外部行为)进行研究。主要包括:公安行为的方式、方法、类型、规律、程序、救济等问题。

(六)公安制度论

公安制度论对与公安工作相关的制度进行研究。主要包括:公安制度的体系、分类等问题。

(七)公安史论

公安史论从历史的视角来考察公安机关和警察的诞生机制、制度历程,以纵向的方式来分析公安机关和警察的发展、变化、运行的规律。

(八)比较警察论

比较警察论通过对我国公安机关及警察与其他国家的同类机构及警察的比较进行研究,以横向的方式来分析一般意义的警察机构的发展、运行的规律。

以“主体—对象—客体”关系模型为基础构建的公安学基础理论体系是在“H”型架构理论上发展而来的,这一新的理论体系将属于公安学各分支学科研究范畴的内容进行舍弃,仅保留公安学研究最基本的问题。该理论系统虽然形成了基本的理论框架,但在具体研究内容上仍需进一步探讨。笔者相信,这一理论体系的构建将会更深入地促进公安学基础理论的建设,为公安学研究提供更具理论性、系统性的指导,进而促进公安学研究的蓬勃发展。

[1]王世卿.公安学基础理论学科建设的背景、条件及原则[J].山东警察学院学报,2013,(2):140.

[2]吴跃章.公安学二级学科体系构建研究[J].中国人民公安大学学报,2013,(2):98.

[3]康大民.论加强公安客体研究[J].江苏公安专科学校学报,2000,14(2):130,133.

[4]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[K].第五版.北京:商务印书馆,2005:1780,775.

[5]王晓升.“主体”概念献疑——马克思主义哲学研究中的主客体框架批判[J].华中科技大学学报,2012,26(4):1.

[6]杨耕,范艳宁,谭培文.马克思主义哲学概论[M].北京:高等教育出版社,2004:84.

[7]朱力宇.法理学[M].北京:科学出版社,2013:77.