身處交流的文化中①

——漢字和假名

2014-12-24川本皓嗣閆朝華

川本皓嗣(閆朝華 譯)

身處交流的文化中——漢字和假名

川本皓嗣(閆朝華 譯)

今天作爲2004年大手前大學《在交流的文化中》的第一次公開講座,讓我們共同思考一下我們日常生活中不可或缺的漢字和假名。平時我們幾乎無意識地將漢字和假名的讀寫區分開來,並不覺得這有什麽不可思議。事實上,站在國際的角度來看,那是一件應該讓我們感到驚訝的事情,而且在漢字和假名區分使用當中,我們每天是如何身處“文化交流”中心的呢?關於這一問題,我想談一談。

過去一談到國際交流,一般很快在腦海中就會湧現出英語、笑容、握手、和食、富士山、能、歌舞伎之類的聯想。現在看來,那些聯想都只會存在於可以輕松解決問題的和平年代。大家都明白,近年來特别是近數年來,不同文化人們之間的接觸、交流的確不是一件容易的事情,其中暗藏着一觸即發的危險。原來即便在相同的地域、相同的城市,我們也不能對别人馬虎大意,别人在想什麽,我們都不甚瞭解,更何況在國家、文化、習慣、宗教、世界觀和價值觀迥異的情況下,其結果自然會産生各種不和與誤解、焦躁與憤怒。

我想去過國外旅行的人都曾有過多次這樣的經歷,也會立刻激起這樣的回憶。首先是語言交流不暢,即便語言交流順暢,心靈卻無法溝通,自己的善意無法表達。相反,把接受對方的惡意被視爲一種善意的表現。大家都曾遭受過不友好、不公正的待遇而感到氣憤的記憶吧!儘管如此,國外旅行卻依然漸行漸盛,而且很多人還不止一次去過國外旅行。爲什麽大家都努力地走向不便、且時感不快時有危險的國外呢?其目的就是爲了接觸異國文化。

有人會説:“不,不是這樣的。我只是想看看漂亮的城市街道,美麗的山巒,迷人的森林湖泊。”但實際上,風景也是文化,就連“自然”也是文化。去歐洲各國,如瑞士、奥地利,一塵不染的草地向四方延伸擴展,姿形優美的森林、樹林也爲其增光添彩。我們可以看到明信片似的風景,猶如從名畫中抽出的自然一般。我們無論誰都可能覺得,與尚顯粗雜的美國等地的自然相比,歐洲的自然則顯得沉穩,表現出對人類的友善。姬路(今在兵庫縣西南部)出生的哲學家和辻哲郎在《風土》(昭和10年,岩波文庫)這部名著中講到,世界上的人類、民族的類型與風土的類型緊密相連,並將其類型分爲三種:

季風型

東南亞、東亞(季風·濕潤·暑熱→對自然恩惠的接受性、對暴虐自然的忍耐性)沙漠型

阿拉伯、非洲、蒙古(乾燥→對抗性·戰鬬性)牧場型

歐洲(濕潤和乾燥、自然是順從的、容易征服的、没有雜草→理性的精神和自然科學的發達)儘管如此,歐洲的自然、風景也並非原本就那樣整齊完美。那是人類歷經幾千年、甚至幾萬年對嚴酷的大自然進行開闢的結果——砍伐木材、重栽樹木、培育草場(牧場),以超强的忍耐力一點一點去征服自然而得來的。眾所周知,現在的西方人對自然的修整也是非常熱心的。瑞士人喜好清潔,有笑話就説:“瑞士的道路每天都要用吸塵器”。我附和一句,瑞士美麗的山巒都用抹布擦過。風景是文化,風土亦是文化。孰爲因孰爲果,難於速斷。

包括風景和城市,在接觸異文化時候的新鮮刺激,雖然會令我們感到些許的不便和不快,但是與一年三百六十五天都待在自己家裏、城市裏、國家裏相比,也許要强的多。我們自身有着近乎於本能的想要接觸尚未見過的土地和不瞭解的民族的願望。用文化人類學的話來講,與“他者”的接觸、交流,才恰恰是人類社會存在的基礎。

日本人從古代開始,對“異文化交流”就極爲熱心。有些人認爲,日本人是單一民族,那真是無稽之談。説日本是單一文化也好,舉世無雙的獨特文化也罷,其依據都包涵在能、俳句、生魚片之中,或者就存在於對季節有着獨特感受的日本人身上吧。話雖如此,在古代日本邊境的雜居地也曾居住着來自大陸的北方和南方以及南方諸島的移民,就和現在的美國一樣,民族形成的本身就是混種的。即使在大規模的移民之波平静之後,日本對於擁有先進知識和技術的人員的引進依然盛行。

以世界性的眼光來看,日本人對於外來異質事物的好奇心、容納力、吸收力是很强的。(不過,關於這點,過於自信卻是有害的。從學校裏發生的欺侮事件可以看出,在日本排擠他者與異己的傾向是很强烈的。)從飛鳥、奈良開始,日本就不遺餘力地學習中國文明(經由朝鮮和直接從中國學習)。明治時代以後又徹底吸收西方文明。無論在何種情況下,日本都從未淪爲外國的殖民地或者成爲别國的領屬,也並未在强權下進行文化的接受。當然,無論在何種情況下,都會直接或間接地受到外在軍事、經濟上的威脅。日本也正好以此爲契機,不斷地學習並積極引進他們的文明。

古代和近代一樣,從“先進國家”引進知識份子和技術人員,學習書本知識,到派遣留學生,日本都以令人吃驚的求知欲,潛心學習。之後花費相當長的時間把掌握的知識消化、甄選、變形,最後化爲自己的東西。這種攝取文明的努力並非僅限於古代和近代,雖然在程度上有所差異,但通觀日本歷史,它都從未間斷地進行着,日本一直都處在交流文化的中心。

那麽,給與日本如此巨大影響的中國和歐洲自身到底如何呢?説實話,印度、中國、歐洲等大文明中没有任何一個是“純粹”之物,都是混種的。正因爲各種傳統的不斷匯集,才能形成豐富的、具有某種普遍性的大文明。不過,任何一種文明的另一面又是極具個性的,如歐洲、北美的人們都抱有一種深信自己的文化是普遍性的,是通用於全人類的情愫。但那只不過是基於學習不足之上的自負。

在此我不想談論最近發生的戰争、恐怖事件、疾病等重大的血腥的問題。今天,我打算以平時像吸收水和空氣一樣,但尚未被大家充分認識到受其恩惠的“漢字”和“假名”爲例,來談一談它是如何支撐我們進行“異文化交流”的,進而它又是如何像沁入骨髓般地與我們發生聯繫的這樣一個主題。所以,下面要談及的可能是大家以前都瞭解的,或者大致瞭解的事情。從“交流”的層面來看,那些事情究竟具有怎樣的意義呢?我打算把談論的焦點放在這個問題上。

中國傳來的漢字、漢文文化是如何深深紮根于日本文化之中的,而且現在又是如何支撐我們日常生活和知性生活的呢?假如最初漢字和漢文(通過它才能瞭解到巨大的中國文明)没有傳入的話,日本文化將會成長發展到怎樣的程度呢?

在學者當中,有人極端强調在接受中國影響之前,日本就已經産生了像繩文時代那樣優秀獨特的本土文化。那也許真是那樣吧。不過這裏需要注意的是,所謂的“原本的日本”本身明顯就是混種的。從原始時代到公元6世紀左右這段時間,我們通常把它稱作“固有文化時代”。但它並不是僅僅在日本内部“自發”形成的東西。在此期間,人種和文化都會自然而然持續不斷地從北方和南方等外部地域流入日本。

漢字傳入日本,事實上,在當時文字才剛剛傳入。在此之前,日本還没有文字。説到文字何時傳入,據説是在5世紀左右,應神天皇時,阿直岐和王仁從朝鮮半島的百濟將漢文的《論語》、《千字文》帶入日本,同時也將陶器、馬具、鍛冶、紡織、蠶絲等相關的技術者集團帶到日本。不過這個傳説也許是後世神話化、故事化的産物。實際上,從更早開始,中國的語言和文化就一點一點不間斷地傳播過來了。從7世紀開始到9世紀,日本經由朝鮮半島和直接輸入的方式,更加積極自覺地將大陸文化大規模地輸入進來。特别是以律令制爲基礎的政治文化、佛教文化的體系化、組織化的移植(明治以後幾乎發生了同樣的事情。西方的政治文化姑且不説,基督教文化也並未像佛教那樣發生過廣泛深入的滲透,這是一個有趣的現象)。在894年廢止遣唐使之前,這種舉國上下全面吸收異文化的做法一直都在持續着(遣隋使開始於600年)。國家和地方的公文全部使用漢字書寫,這是一件很麻煩的事情。大家想像一下政府文件全部使用英語書寫的場景就自然會明白了。

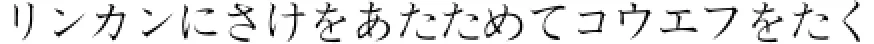

因此,我們有必要對漢字進行重新思考。眾所周知,羅馬字母只是一種表音文字,a、b、c本身並無意義。而每個漢字都是既表音又表意的“表語文字”(“表意文字”這樣的叫法,由於忽視表音的方面,所以不確切)。在漢字、漢文進入日本之初,它們被儘量按照當時地道的漢語讀音來發其音,解其意。而且漢文又是與日常用語迥異的文章語言。簡單説來,由於時間和地域的不同,漢語發音的差别很大。由於將漢字、漢文傳入日本的傳入者出生地不同,漢語發音中肯定含有中國南方方言和北方方言,以及還有混雜其中的朝鮮半島方言。儘管如此,它們還是被儘可能地進行中國式的“直讀”或者“音讀”。例如,《論語》中的

有朋自遠方來,不亦樂乎?

用基本相近的形式來發音就成爲下面的樣子。

然而,與現在談及的漢語音讀不同,日本對漢字進行了兩種有趣的、而且非常特别的方法處理。這種方法就是借用辛苦記下的漢字來表記日語,但並非將漢字原本的音義兩方面都加以利用,而是取其一面。也就是説,

(一)只取其意(忽視其音)表記與漢語意思基本接近的日語。例如,

反過來,把“風”讀成“かぜ”就是訓讀,看似漢字的日語翻譯。

(二)只取其音(忽視其意)直接表記日語發音。例如,

進而將這兩種方法進一步加以改造、固定,就形成將漢字簡化後易於書寫的平假名和片假名。

(1)首先,平假名是將漢字草書(最爲簡略化的字體)進一步簡化用作表音文字。

平假名與漢字漢文不同,主要用於非公性質的場合。女性的書信、日記以及和歌、物語幾乎都使用平假名。

(2)另一方面,片假名是把漢字的一部分抽取出來加以利用,省掉了表記某音而寫出整個漢字的麻煩。

這是原來學習佛教漢文典籍時,爲了用小字將其日語讀法(振假名和送假名)寫進原文中而創造的表音文字。它除了主要用於公文和學術書籍、男性日記之外,還用於書寫漢文體的日記。

如此一來,平假名和片假名這樣方便的“字母”就得以普及。爲了表示日語發音就無須將漢字一一完整地(《萬葉集》就是使用完整漢字表記的)寫出來。

這樣一來以前完全不懂文字的日本人在平安時代中期以前,爲了讀寫日語就會使用四種方法,即(一)音讀漢字(日語化的意思和讀音);(二)訓讀漢字(近乎漢字的日語意思和讀音);(三)平假名(日語發音);(四)片假名(日語發音)。

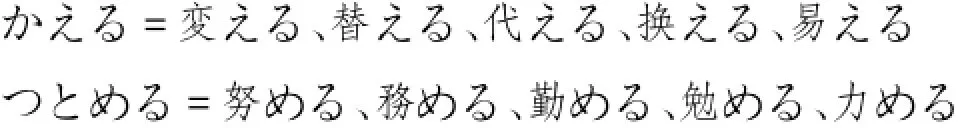

那麽,漢字音讀和漢字訓讀在使用上到底如何呢?我們在什麽時候用音讀(中國音)來讀寫,什麽時候用訓讀來讀寫呢?事實上,這是個最讓人感到麻煩且微妙的問題。令人驚訝的是,在這方面没有任何明確的規則和定法。我們只能根據特殊的場合做出適當的判斷。

眾所周知,我們讀漢文漢詩時使用的“漢文訓讀”是一種迅速將漢文翻譯成日文的方法,這種外語快速翻譯體系在世界上也是獨一無二的,是日本的獨特發明。實際上,據説韓國在學習漢文時也使用過類似的方法,但並不像日本那樣固定、普及。在韓國,將原文原封不動的進行音讀才能算作一種正確的形式。而漢文訓讀是將漢文的語句順序(與日語相比,更接近英語)轉化爲日語的語句順序(用返點等符號來表記),對漢字加以適當的音讀和訓讀,不足之處用送假名加以補充。

例如,在日本享有盛譽的唐代詩人白居易的詩的一部分在平安末期被推測是這樣訓讀的(《新潮日本古典集成 和漢朗詠集》)。下面使用片假名僅表示音讀部分。

訓讀的方法是在各個不同時代被反復凝練演變而得來的,第二行現在一般訓讀成

漢文訓讀法在很大程度上依賴於習慣上、經驗上的感覺,可以説很不嚴謹,但訓讀節奏靈活,很有魅力。每個漢字無論是音讀還是訓讀,如果和漢語本意稍有偏差,就很容易産生誤解。眾所周知,最近機械翻譯的開發很盛行,可能起到了一定的作用,但機械翻譯之後出現很多不自然的、令人費解的譯文必須進行人工修改,漢文訓讀在某種程度上與之有相似之處。

與韓國不同,在日本漢文訓讀被賦予了幾乎和漢字同等的權威與地位,對於日本人來説,將漢文全部音讀、原樣理解是相當痛苦的。加之近代以前,日本人平時幾乎没有機會與中國人接觸,也就無法明白如何進行漢語發音,而且漢文中含有的很多漢語辭彙已經化爲日語,所以用訓讀最爲便捷。再者,漢文訓讀是從漢語向外語(日語)的一種翻譯,打眼一看並無遠離原文之感。無論原文的漢字如何發音,其大部分依然保留在訓讀漢文當中。其實,訓讀漢文爲了以後能夠將其再次還原成漢文原文而煞費苦心。

雖是譯文,與權威的漢文兩相對照,幾無分别。其原因在於,在日本漢文訓讀被過分重視,被半神聖化的緣故。如果這樣,訓讀漢文究竟是日語還是漢語呢?回答肯定是日語了,我們可以透過表面的漢語看到隱藏在其背後的日語。

儘管如此,可以説漢文訓讀還是將漢文原封不動地翻譯成日語的一種極爲特殊的例子。與之相對,我想説,平時我們所使用的常用日語中除了滲入了數量可觀的漢語辭彙以外,幾乎和漢語没有什麽關聯。但事實並非如此,就像前面所涉及的日語讀寫的表記方法一樣,與之存在着千絲萬縷的聯繫。

(大意:爲什麽講究穿着呢?就連絲綢也會收下。這樣的話就不是賄賂,而是盂蘭盆節和年末的致謝饋贈。這是日本人在中元歲末時的智慧。——譯者譯)

(大意:斷發令讓男人迅速剪掉了髮辮,而女人直到大正時代還没有扔掉傳統的日本髮式。至今在結婚儀式上還有梳妝成文金高島田式發結的新娘。——譯者譯)

正如大家所看到的,在這麽短小的文章中,音讀和訓讀就如此複雜地混合在一起。在“盆暮れ”和“日本髪”任意一個單詞中,音讀和訓讀都混合在一起。但是,我們可以瞬間判斷出這些中日混合的表記形式,按照音訓進行發音,就連我都佩服自己能夠毫無錯誤地把它們讀出來。

當今西方傳入的辭彙,特别是從英語中流入的外來語已呈氾濫之勢,不禁讓人歎息。例如,在《男女朋友》同一書中還有如下一段。

(大意:但是,社會已經處於色情、女性喜劇的時代。運動員不可能不受影響,但把它稱爲禁忌是因爲它破壞了純真的印象。——譯者譯)

就連對這樣的辭彙問題頗爲反感的山本夏彦也只能這樣來寫。想一想與上面的“盆暮れ”“日本髪”相比,片假名詞語雖然意思含糊,但僅從根本不會對辭彙讀法産生困惑的角度來講,反倒是一種讓人輕松的方法。漢字的音訓分讀是學習日語的外國人最爲痛苦的事情。

另一方面,雖然同處漢字文化圈,韓國的情況則完全不同。也許是距離强大的漢文“本家”太近的緣故,韓國對漢文漢字僅採用音讀,一般不進行訓讀。進入韓國的大量漢語,全部進行韓國式的音讀,其程度與日本相同或者更甚於日本(“安寧(アンニョン)はしむにか”、“感謝(カムサ)はむにだ”)。但韓國並未像日本那樣,將類似於平假名和片假名這樣的表記本國語言(韓國自己的語言)的表音文字(字母)加以重視。眾所周知,朝鮮文字是1446年就由朝鮮世宗制定的非常優秀合理的文字,但在進入二十世紀以前卻並未得到普及。

大家是否想過,自己的名字到底是用漢語表記的還是用日語表記的呢?

“本田”這樣“音+訓”組合的方式被稱作“重箱(ジュウばこ)”式讀法,而“里美”這樣“訓+音”混合的方式則是“湯桶(ゆトウ)”式讀法。

剛才講過,我們來表記日語時,給它對應上與其日語意思非常相近的漢字,以日語發其音就是訓讀。那麽給日語對應上漢字時,具體是怎樣一種情況呢?下面以“ひく”爲例。“ひく”大致有以下漢字與之對應。

同一個詞語“ひく”究竟爲何要用不同漢字加以區分呢?這是非常重要的問題。在日語中,“ひく”原本就是一個詞語,一旦給它對應上與其意義相近的漢字時,我們就可以看到,由于場合不同,其意義和用法就會存在微妙的差異。究其原因,是因爲在中國根據詞語意思細微的差異而分别使用不同漢字(也可以是别的詞語)的緣故。

日語的“ひく”原意是“抓住對方,即便反抗也要將其直接拉到自己身邊(《岩波古語辭典》補訂版)”。雖然從它派生出諸多意思,但它仍然是一個單詞。與之相對,漢語的“引”是“拉(弓),直綫拉拽。”“牽”是“(綁上繩子)用力拉。”“惹”是“令人心動,引人入勝。”“挽”是“勉强拉拽,强忍傷悲,終於拉住(拉棺木的)靈車。”“彈”是“撥弦發聲,彈奏”等意思(《漢字源》),它們都是意義完全不同的詞語。

純粹的日語—“大和語言”與漢語相比,辭彙要少的多。所以,同一辭彙被頻繁使用,其用法也不斷地被擴展,具有了廣泛的意義。另一方面,漢語中有着極爲豐富的辭彙。换句話説,它有着極爲多樣的、精細的意義區别和分類體系。所以,通過輸入漢字,日本人不單單學會文字,而且掌握了中國文明博大精深的認知世界的手段。假如没有引進這樣大規模的縝密的認知體系和知識體系的話,日本的文化將會是與現在完全不同的另一番景象。無論我們對日本文化抱有怎樣的自信與自豪,這樣的事實是絶對不能忘記的。

關於這些漢字正確的對應方法,就連身處現代與漢文甚少瓜葛的我們也經常會感到苦惱,如果搞錯就會被斥責没有修養。如果談到其“正確性”的依據是什麽的話,最終還是看它是否符合原本漢字的確切含義和用法。也就是説,從漢語的角度來看它是否正確。因爲漢字是從中國借來的,結果也只能如此。爲了便於漢文學習者學習漢文,很早就出現了許多關於漢字正確用法的參考書。伊藤東涯的《操觚字訣》(1810—1804)就是其中具有代表性的著作之一。

如果給同一日語對應一個個不同的漢字會發生怎樣的情況呢?例如,“つま”,它的原意是“物體自身的兩側、邊端”(《岩波古語辭典》)。從它派生出各種各樣的意思,意思不同,對應的漢字就不同。

還有“つれ”是“豎着排成一行”的意思。當它的意思擴展之後,就需要使用下列的漢字區别表記。

大家可曾想過,“妻”、“爪”、“摘む”,還有“弦”、“釣る”、“連れ”這些詞語都是源自同一個詞語(或者派生詞)?在西方語言中特别在德語中,我們仍然可以從現在詞語的形式上讀取出一個詞語基于語源而發生的語意逐漸擴展的狀況。所以我們很瞭解,在哲學和文學中,以最基本的常用辭彙爲中心而派生的辭彙,可以説創造出了一個親族體系。同類辭彙在語源上有機的結合在一起,正因爲這樣我們才能夠很“明白”。與之相比,日語的辭彙由於只能用漢字表記,經常出現與語源分離,孤立分散的情況,猶如植物斷了根,無法從大地汲取養分。日本的哲學用語缺乏與日常生活的關聯和實際感受就是由於上述原因。對於文學來説這也是一個重大的問題。

另一方面,正如前面涉及的漢字訓讀,歸根結底也不過是一種翻譯,就像把英語翻譯成漢語一樣。翻開英和辭典,take和run中有好幾個詞條,甚至數十個詞條解釋。任何一個英語都不可能和日語在意義上一一對應,完全吻合。爲了彌補這些差别,就需要好幾個詞條解釋。當然,任何一個都不可能是唯一絶對的恰當翻譯。假如真能夠一一對應的話,那麽學生該有多麽輕鬆呀!

例如,對於“文”這個漢字,從古至今有如下訓譯(日語翻譯)。

這些都是當時精通漢語漢文的知識階層將原來漢字的意思勉强複製到日語上,或者是爲了炫耀自己學問的深厚,同時這也是在具體情況下不懈努力積累的結果。

無論怎樣限制漢字,漢字原本就是中國的東西,只要“真品”的權威還在它那一邊,就無法完全防止它越界入境。所以,漢字知識没有止境,知道的越多越好,如果不知道就總會缺乏自信,即便在日語中也無法安生。漢字測試、“漢字博士”經常成爲人們談論的話題,同時也成爲漢字知識自負與自卑的禍根。

幸虧當初從中國學來漢字,日語學習才與漢字漢文無法分離。爲了回報中國漢字這件珍寶給予我們的恩情,現在留給我們的就是繼續參考中國的漢字(向漢語求教)的義務,這是一個巨大的遺留債務。只要與漢字相關,即使現在,我們也無法獨立於中國之外。漢語這門外語(這裏説的當然不是現代漢語,而是作爲古典在東亞普及通用過的書寫記述語言的漢文)猶如沁入骨髓般的滲透日語之中,所以,二者的區别和界限已經無法從根本上劃分得涇渭分明。

在此做個結論,我説漢字是頭疼的根源,也並非説它不好。囉嗦一下,日本文化之所以能夠達到如此高度,得益於傳入的漢字漢文,得益於中日韓文化的交流。過分地炫耀修養自應另當别論,講究漢字也是一件好事。漢字有很多優點,從屬於所謂的漢字文化圈的諸種文化,無論漢字的發音如何,觀其形就能通其意的長處就可以充分加深彼此之間的理解。以日本爲首的東亞各國在面向現代化的時候,爲了翻譯西方新奇的概念,漢字的造詞能力做出了多麽巨大的貢獻是不言而喻的。那些重新創造的漢文譯詞已經波及法律、政治、經濟、科學、哲學、歷史以及文學、藝術等所有領域。

不知是好還是壞,二戰後,日本推進了漢字的簡略化,中國變成了獨特的簡體字,韓國則完全廢止漢字(現在,舊漢字的復活運動很盛行),而中國臺灣地區仍然使用原來的舊體漢字。所以,東亞各國想通過漢字增進彼此之間的相互理解已經不再像以前那麽容易了。

即便如此,給與文化影響的文化在上,接受文化影響的文化在下這樣的想法是大錯特錯的。日本實現了急速的現代化之後,針對日本人“猿真似(生硬模仿)”的輕蔑的言辭至今還在西方廣泛流傳。也就是説,自己毫無創造能力,一味模仿追趕别人是一種狡猾和卑怯的行爲。但事實上,世界上就根本不存在能夠説出如此盛氣淩人話語的文化。正如今天最初講到的那樣,不模仿他者文明的文化是不存在的,攝取眾多異質元素才能變得博大豐富。法國、中國、印度都是混種文化,現在歐洲的進步與繁榮,説到底都是模仿的産物。火藥(槍)、紙、印刷、木棉,任何一個都不能説是歐洲的獨創。誇耀“獨創”而輕視“模仿”只不過是不明自身、“夜郎自大”的自負狂所幹的蠢事。和給與相比,接受影響才更“偉大”。好的東西、優秀的東西、有趣的東西都要學進來,虚心吸取,最起碼我們可以從中獲得巨大的益處。

(作者爲日本學士院院士,大前手大學校長,原國際比較文學學會會長,原日本比較文學學會會長,小泉八雲獎、三得利學藝獎獲得者,東京大學名譽教授。譯者爲寶雞文理學院外語系講師、天津師范大學文學院博士生)

①本文爲作者2004年4月17日在日本大手前大學公開講座《身處交流的文化中》(第一次)的一篇講稿,現收録于《交流する文化の中で》一書中,興正社,2005年,第5—31頁。原文無注釋,文中注釋全部爲譯者所加。——譯者注。