尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死有效治疗时间窗分析

2014-12-20高宏章陈湛愔何国林陈逢俭林海峰陈荣平陆治中

高宏章 陈湛愔 何国林 陈逢俭 林海峰 陈荣平 陆治中

1)广东遂溪县人民医院神经内科 遂溪 524300 2)广东湛江市湛江中心人民医院神经内科 湛江 524030

脑血管病是威胁人类健康最严重的疾病之一,使患者生存质量严重下降,同时带来巨大的社会和家庭的问题。缺血性脑卒中的治疗包括促进血管再通与神经保护治疗。促进血管再通的药物已经获得良好的临床效果[1-3]。目前较为积极有效的治疗方法是应用尿激酶溶栓促进血管再通,但溶栓有严格的适用证,治疗时间窗是溶栓治疗的另一个不容忽视的问题。现将我们近2a的研究结果汇报如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 选择我院2010-01—2013-12住院的急性脑梗死患者358例,均经头颅CT 或MRI检查,排除颅内出血或其他疾病,符合全国第4届脑血管病学术会议制定的诊断标准[3]。随机分为2组,溶栓组(除常规治疗外,应用尿激酶溶栓)178例,男20例,女5例;年龄39~69岁,平均(54±6)岁;神经功能评分标准[4],轻型(0~15分)103例,中型(16~30分)67例,重型(31~45分)8例。其中有高血压史68例,糖尿病史59例,血液黏稠度增高25例;同时有高血压伴糖尿病15例,合并冠心病变11例;半球病变148例,脑干病变8例,小脑病变16例。合并半球和小脑或脑干病变6例,曾有短暂性脑缺血发作(TIA)69例。常规治疗组180例,有高血压史70例,糖尿病史57例,血液黏稠度增高31例;高血压合并糖尿病19例,合并冠心病16例;半球病变144例,脑干病变12例,小脑病变18例,同时合并半球和小脑或脑干病变6例,曾有TIA 发作65例;轻型109例,中型62例,重型9例。2组患者年龄、性别比、病情程度等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 溶栓治疗禁忌证[3](1)既往有颅内出血,包括可疑蛛网膜下腔出血;近3个月有头颅外伤史;近3 周内有胃肠或泌尿系统出血;近2周内进行过大的外科手术;近1周内有不可压迫部位的动脉穿刺。(2)近3个月有脑梗死或心肌梗死史。但陈旧小腔隙未遗留神经功能体征者除外。(3)严重心、肾、肝功能不全或严重糖尿病者。(4)体检发现有活动性出血或外伤(如骨折)的证据。(5)已口服抗凝药,且INR>1.5;48h内接受过肝素治疗(aPTT 超出正常范围)。(6)血小板 计 数<100 000/mm3。血 糖<2.7 mmol/L(50 mg)。(7)血压:收缩压>180mmHg,或舒张压>100mmHg。(8)妊娠。

1.3 剔除标准 治疗期间发生与溶栓治疗研究无关的新的病情变化,影响疗效判定者。

1.4 检查项目 治疗前及治疗后24~60h、第4周各做头颅CT 扫描1次,治疗前后检查血、尿常规,血小板计数,出、凝血时间、心电图。并在治疗前及治疗后24h、48h、72h、1周、2周、4周(部分为随访评分)进行NIHSS评分。

1.5 治疗方法 (1)溶栓组应用UK 50万U 溶于0.9%氯化钠注射液50mL/5min静脉推注,然后视患者体质、病情给予UK 50万~100万U 溶于0.9%氯化钠注射液100mL 30min内静滴完毕。(2)2组均用血栓通粉针剂250 mg或银杏叶提取物注射液30mL 入0.9%氯化钠溶液或5%葡萄糖液250mL静滴,1次/d;胞二磷胆碱0.5g入0.9%氯化钠溶液或5%葡萄糖液250mL静滴,1次/d。第2天视病情加用奥扎格雷钠120mg+0.9%氯化钠溶液或5%葡萄糖液250mL静滴,1次/d,14d为一疗程。低分子肝素钙5 000U皮下注射,q12h,应用5~7d为一疗程。(3)口服阿司匹林300mg/d,9d后改为100mg/d,或氯吡格雷75mg/d。同时口服阿托伐他丁钙20~40mg/d。(4)部分患者存在一定脑水肿者,适当加用甘露醇和呋塞米治疗。(5)视病情综合康复治疗。178例溶栓治疗组中,溶栓组超早期(溶栓治疗距发病时间<6h)溶栓治疗123例,延迟(溶栓治疗距发病时间6~12h)溶栓治疗55例。

1.6 疗效判定标准 采用全国第4届脑血管病学术会议通过的脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)、临床疗效评定标准[4]。

1.7 统计学方法 采用SPSS 17.0统计学软件,计量资料数据采用均数±标准差表示,对所有资料进行双录入以确保资料的准确性,然后行t检验、χ2检验、方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

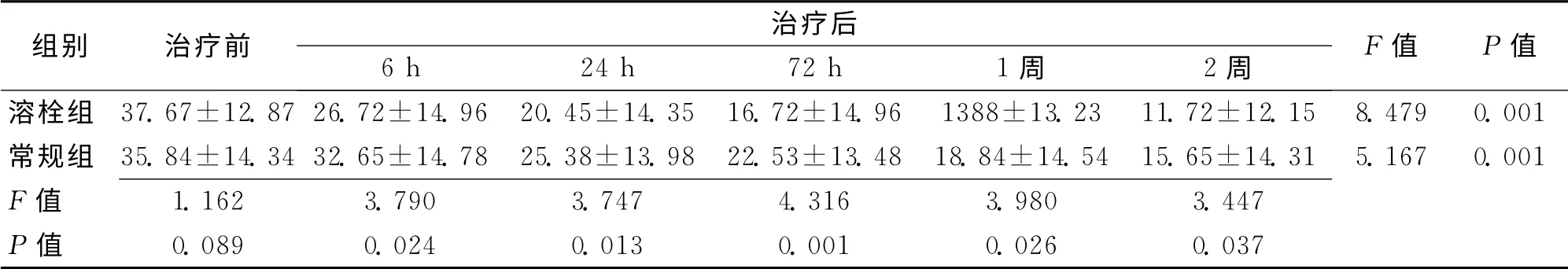

2.1 治疗前后神经功能缺损评分比较 治疗前各治疗组神经功能缺损较为接近,以常规治疗组略低,治疗后24h、1周、出院时、4周随访的神经功能缺损评分,溶栓组均非常显著低于常规治疗组(P<0.001)。见表1。

表1 2组神经功能缺损评分比较 (±s)

表1 2组神经功能缺损评分比较 (±s)

组别 治疗前治疗后6h 24h 72h 1周 2周 F 值 P值溶栓组 37.67±12.87 26.72±14.96 20.45±14.35 16.72±14.96 1388±13.23 11.72±12.15 8.479 0.001常规组 35.84±14.34 32.65±14.78 25.38±13.98 22.53±13.48 18.84±14.54 15.65±14.31 5.167 0.001 F 值1.162 3.790 3.747 4.316 3.980 3.447 P 值0.089 0.024 0.013 0.001 0.026 0.037

2.2 2组临床疗效比较 治疗24h、1周、出院时及4周随访,溶栓组疗效显著高于常规组,差异有统计学意义(χ2=6.146,P=0.015)。见表2。

表2 2组临床疗效比较 [n(%)]

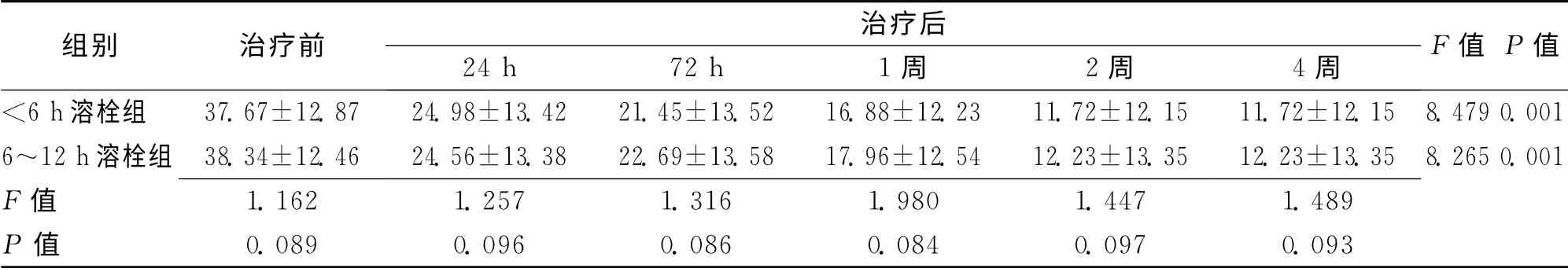

2.3 溶栓组不同治疗时间窗疗效比较 溶栓组超早期(溶栓治疗距发病时间<6h)溶栓治疗123例,延迟(溶栓治疗距发病时间6~12h)溶栓治疗55例,2组NIHSS评分差异无统计学意义,预后转归差异也无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 溶栓组不同治疗时间窗疗效比较 (±s)

表3 溶栓组不同治疗时间窗疗效比较 (±s)

组别 治疗前治疗后24h 72h 1周 2周 4周 F 值P值<6h溶栓组 37.67±12.87 24.98±13.42 21.45±13.52 16.88±12.23 11.72±12.15 11.72±12.15 8.479 0.001 6~12h溶栓组 38.34±12.46 24.56±13.38 22.69±13.58 17.96±12.54 12.23±13.35 12.23±13.35 8.265 0.001 F 值1.162 1.257 1.316 1.980 1.447 1.489 P 值0.089 0.096 0.086 0.084 0.097 0.093

2.4 2组脑出血转化率比较 常规组脑出血并发症1.11%(3/180),1例死于脑出血。溶栓组脑出血并发症6.74%(12/178),两者比较差异有统计学意义(χ2=5.282,P=0.032);其中脑内血肿12例均为症状性脑出血,7例在溶栓治疗3h内出现大量脑出血而死亡;点状出血均为非症状性脑出血,发病36~72h复查头颅CT 时发现,第4周头颅CT检查证实出血吸收良好。但临床终点结局病死率差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

对于急性脑梗死,目前较为积极有效的治疗方法是应用尿激酶溶栓促进血管再通,但溶栓有严格的适用证,治疗时间窗是溶栓治疗另一个不容忽视的问题。急性脑梗死病灶是由中心坏死区及周围缺血区半暗带组成,治疗关键是使半暗带的缺血区向正常组织转变,减轻缺血性脑损害[2]。若超过时间窗半暗带区的脑组织损伤难以恢复,甚至导致再灌注损伤。关于溶栓治疗的安全时间窗,目前国际上尚无定论。多数学者认为,急性脑梗死的治疗时间窗是3~6h,美国国立卫生研究院的rt-PA 临床试验将时间窗定在3h内[3]。根据3~6h这个时间窗国内外进行的溶栓研究已取得成果,而许多学者致力于6h之外的延迟溶栓研究亦取得良好效果[5-7]。这些不同时间窗的掌握说明缺血半暗带的存在时间有一定的个体差异,遗憾的是,目前的神经功能检查及影像学技术尚不能迅速准确地提供是否存在可挽救的缺血半暗带组织及存在的时间,但国外一些学者利用PET 研究显示,缺血半暗带组织在某些人可能持续至卒中发病24h,少数人甚至长达48h[6,8]。Warach等[9]亦通过弥散加权磁共振成像(DWI)技术寻找出半暗带的存在信息。因此,如何确定安全时间窗的个体化方案,有待于临床及辅助检查的进一步完善。本研究溶栓组疗效显著高于常规组,证实超早期溶栓在急性缺血性脑梗死治疗中的价值。所以,尿激酶在急性缺血性脑梗死患者超早期溶栓治疗方面效果显著。

急性脑梗死患者超早期溶栓治疗事件窗可依据病情适当放宽至12h。Baron等[6]认为,急性脑梗死治疗不应固定在6h内的时间窗内,动物实验表明,可逆性缺血性半暗带转变为不可逆的梗死是一动态过程,而不是固定时间内的“全或无”现象,正发射体层摄影(PET)研究表明,在卒中发生18~24h,发生梗死的区域内仍能检测到缺血然而存活的脑组织,因此,超过6h而有这些表现的患者仍可受益于6h后的溶栓治疗。本研究55例患者明显受益于6h后的溶栓治疗。我们认为,治疗时间窗可依据患者病情情况具体分析,如并发症情况、病情严重程度、年龄以及血管条件、头颅CT 检查结果等,适当放宽到12h较为适宜。凡头颅CT 已经显示大脑中动脉高密度、豆状核密度下降、岛带消失、半侧脑沟消失、大面积密度下降等超早期急性脑梗死改变,虽然治疗时间窗在3h内,也不应给予溶栓治疗,而治疗时间窗在6~12h的进展型脑血栓形成患者,如头颅CT 检查正常,无高血压、糖尿病及严重心、肝、肾疾病患者也可进行溶栓治疗。

尿激酶急性溶栓治疗出血转化率高,但临床终点死亡结局并不高。任何溶栓治疗都可能引起出血,包括脑外和脑内出血,影响疗效和安全性主要是脑内出血。据统计,出血性转化占急性卒中早期神经功能恶化病因的10%,一般出血转化率为3% ~43%[10]。本研究溶栓组脑出血并发症为6.74%(12/178),8例死亡,其中脑内血肿12例均为症状性脑出血,8例在溶栓治疗6~24h内出现大量脑出血而死亡;点状出血均为非症状性脑出血,在发病36~72h复查头颅CT 时发现,第4周头颅CT 检查证实出血吸收良好。本研究常规组脑出血并发症1.11%(3/180),1例为12h后病情加重复查CT 证实为继发脑出血和脑室出血并脑疝形成,于第2天死亡。常规治疗组患者多死于进展性脑梗死继发脑疝形成和继发多脏器功能衰竭及并发症,与神经功能缺损进行性加重、康复效果差有关。这与国内外相关报道一致。Palumbo等[11-16]等研究结果表明,伴中度和重度脑白质疏松症者是溶栓后HT 发生的独立危险因素。其他,如临床症状神经症状进行性加重、癫痫发作、3周内曾有消化道或尿道出血、近期发生心梗、近3个月患脑卒中等均是出血转化率高的危险因素。我们认为,急性脑梗死溶栓治疗疗效较好,但疗效与风险共存,对急性脑梗死的溶栓治疗宜取积极、慎重态度,应对每个病例认真进行风险疗效比的评估,患者的溶栓治疗应在密切监护的卒中单元进行,今后应对溶栓治疗的适应证、治疗时间窗、溶栓剂量个体化,合理应用脑保护剂,出血并发症防治,再梗死预防与再灌注损伤防治等继续深入进行研究。

溶栓是急性脑梗死积极治疗手段之一,但目前我国能够及时就医进行溶栓治疗的仅占急性缺血性脑卒中的2%,其余98%均因各种原因未得到及时的溶栓治疗。我们认为,如条件适宜应尽早进行溶栓治疗,以降低患者的致残率,提高生活质量。另外,为确保病情控制并恢复良好,除积极溶栓治疗外,不应忽视基础病的治疗,注意纠正各种危险因素。

[1]Ahmed Ashrafi SK,Suhail Z,Khambaty Y.Postembolization infarction in juvenile nasopharyngeal angiofibroma[J].J Coll Physicians Surg Pak,2011,21(2):115-116.

[2]Hacke W,Kaste M,Bluhmki E,et al.Thrombolysis with alteplase 3-4.5hours after acute ischemic stroke[J].N Engl J Med,2008,359:1 317-1 329.

[3]中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中华神经科杂志,2010,43,(2):146-153.

[4]王新德.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381-383.

[5]Wardllaw JM,Wardow CP.Thrombolysis in acute ischemic stroke:Does it work[J].Stroke,1992,23:1 826-1 830.

[6]Baron JC,Kummer R.Treatment of acute ischemic stroke challenging the concept of rigid and universal time window[J].Stroke,1995,26:2219.

[7]赵鹏,张希中,崔红凯.动脉溶栓急性脑梗死44例临床分析[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(3):33-34.

[8]Young AR,Sette G,Touzani O,et al.Relationships between high oxygen extraction fraction in the acute stage and final infarction in reversible middle cerebral artery occlusion:an investigation in anesthetized baboons with PET[J].J Cereb Blood Flow Metab,1996,16:1176.

[9]Warach S,Dashe JF,Edelman RR.Clinic outcome in ischemic stroke predicted by early diffusion-weighted and perfusion magnetic resonance imaging[J].J Cereb Blood Flow Metab,1996,16:53-59.

[10]Choi KT,Park MS,Kim JT,et al.The serum ferritin level is an important predictor of hemorrhagic transformation in acute ischemic stroke[J].Eur J Neurol,2011,19(4):570-577.

[11]Palumbo V,Boulanger JM,Hill MD,et al.Leukoaraiosis and intracerebral hemorrhage after thrombolysis in acute stroke[J].Neurology,2007,68:1 020-1 024.

[12]Tobias NH,Hoelig S,Berkdeld J,et al.Leukoaraiosis is a risk factor for symptomatic intracerebral hemorrhage after thrombolysis for acute stroke[J].Stroke,2006,37:2 463-2466.

[13]Kerenyi L,Kardos L,Szasz J,et al.Factors influencing hemorrhagic transformation in ischemic stroke:a clinicopathological comparison[J].European Journal of Neurology,2006,13(11):1 251-1 255.

[14]Hjort N,Wu O,Ashkanian M,et al.MRI detection of early blood brain barrier disruption:parenehymal enhancement predicts focal hemorrhagic transformation after thrombolysis[J].Stroke,2008,39:1 025-1 028.

[15]Kim JH,Bang OY,Liedeskind DS,et al.Impact of baseline tissue status(diffusion-weighted imaging lesion)versus perfusion status(severity of hypoperfusion)on hemorrhagic transformation[J].Stroke,2010,41(3):135-142.

[16]Ang OY,Saver JL,Kim HJ,et al.UCLA—Samsung Stroke Collaborators Collateral flow averts hemorrhagic transformation after endovascular therapy for acute ischemic stroke[J].Stroke,2011,42:2 235-2 239.