抵触与致敬:19世纪英美文学界对科技的矛盾态度

2014-12-17张丽文

∷张丽文

1800年,意大利物理学家伏打发明了伏打电堆,被认为是世界上最早的电池。这一惊人发明恰好是在19世纪伊始,似乎预示着19世纪必将是科学技术迅猛发展的一百年。事实上正是如此:从18世纪下半叶工业革命开始,到19世纪下半叶第二次工业革命蓬勃兴起,再到19世纪末电气时代的全面到来,科学技术的发展变革是整个19世纪的主旋律。相比之下,文学领域的发展则没有如此惊人的风驰电掣之势。18世纪已经基本完成了小说新形式的探索,为19世纪的维多利亚小说模式奠定了坚实基础;虽然19世纪初期的浪漫主义诗歌突破了18世纪新古典主义诗歌的道德说教传统,但文学批评界(尤其是小说批评界)仍然以道德评判为主流。连唯美主义的先驱拉斯金,在评判乔治·艾略特小说《弗洛斯河上的磨坊》(The Mill on the Floss)时,仍然会批评其女主人公与密友未婚夫私奔的情节体现了“道德沦丧”。科学技术的迅速发展和文学形式的基本稳定就形成了鲜明对比,使得文学界不得不反思科学、反省自身。

牛津大学出版社于2002年出版了一部选集,名为Literature and Science in the Nineteenth Century: an Anthology(以下简称《选集》),其中收录了19世纪文学界和科学界的重要思想家对于科学人文关系的讨论,也节选了若干体现科学对文学影响的诗歌和小说。这部选集筛选了几个具有代表性的话题(如文学的学科性、物理学与文学、通讯技术与文学、身体和机器、进化论在文学中的体现、科学与心灵等等),分门别类地总结了科学和文学相互影响、相互渗透的关系。总体来看,19世纪英国和美国文学界对科学的态度是复杂矛盾的。一方面,文学自身具有感性、主观的特点,这决定了它不可能和冷峻客观的科学方法完全相容。因此,文学一直在以自身的力量,对抗着科学技术对人类生活和心灵世界的负面影响,同时也抗拒着科学技术对自身学科地位的威胁。但另一方面,19世纪文学受科学的影响也十分深刻,内容、体裁和风格各个方面都是如此。如果说布鲁姆《影响的焦虑》(The Anxiety of Inf l uence)指出了文学对前辈传统一面汲取一面抵制的矛盾态度,其实文学对待科学这个孪生姐妹的态度与此也十分类似。

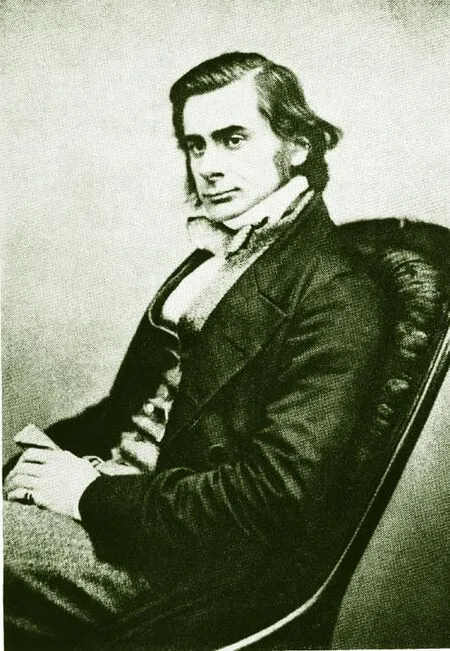

马修·阿诺德

英国19世纪诗歌与科学基本上相安无事。华兹华斯虽然在“The Tables Turned”一诗中召唤大家弃绝学问(quit your books)、去感受大自然甜美的歌谣,但这里针对的是几乎所有的书本知识,并不针对科学本身。美国诗歌与此不同,浪漫派诗人常常对科学口诛笔伐。《选集》就是以爱伦·坡的“Sonnet: To Science”开宗明义,这首十四行诗当中,爱伦·坡对科学极尽嘲讽批判之能事。他将科学比作目光阴森、双翼迟钝的秃鹫(vulture),扫视一切、毁灭美感,让森林、湖水和天空都失去了神话般的意境。与爱伦·坡几乎同时代的惠特曼也曾写过一首小诗“When I Heard the Learn’d Astronomer”,诗中的说话人对天文学家枯燥的算式和图表深感厌倦,宁愿自己去观赏神秘的夜色,感受夜空下美妙的静谧。诗歌尚且如此,小说作为社会生活之镜,对科学更是常加挞伐,英国小说和美国小说都不例外。狄更斯看到维多利亚时代的科学教育过分重视事实和数据、轻视感悟力和想象力,为此深感担忧,写出了《艰难时世》(Hard Times),痛斥刻板的科学教育,为童话式的想象力大声疾呼。狄更斯指出的是科学教育与自然天性的相悖之处,而玛丽·雪莱则从另外一个角度剖析了科学无限制的发展可能带来的灾难。在《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)当中,玛丽·雪莱以感伤主义文学的深情之笔,描写了科学家和其造出的怪物各自的凄惨境遇,告诫世人如果任由科学冲破伦理限制,人们将会面临空前可怕的劫难。

科学不只是影响人们的生活和心灵,对文学的学科地位也造成了相当大的困扰。19世纪盛行科学崇拜和工具理性,马修·阿诺德(Matthew Arnold)《文化与无政府》(Culture and Anarchy)对此进行过强烈批判。在科学崇拜的整体氛围下,文学作为大学学科的地位难免遭到异议。托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)和马修·阿诺德曾就这一问题进行了一番著名的论战。赫胥黎在“Science and Culture”(1880)一文中对当时的文学教育(尤其是以希腊罗马文化为主要内容的古典文学教育)进行了猛烈抨击:“I hold very strongly by two convictions—The first is, that neither the discipline nor the subject-matter of classical education is of such direct value to the student of physical science as to justify the expenditure of valuable time upon either; and the second is, that for the purpose of attaining real culture,an exclusively scienti fic education is at least as effectual as an exclusively literary education”。赫胥黎认为,科学教育对于智性的发展不可或缺,而文学不过是故纸堆而已,并不能解决现代社会的问题。为了反驳这一看法,阿诺德撰写了“Literature and Science”(1882)一文,指出literature并不只是狭隘的belles lettres(纯文学),而是每个时代、每个民族的“life and genius”,在此意义上,文学和科学的宗旨没有本质区别。

乔治·艾略特

19世纪英美文学界对科学多有抵触,但其实受科学的影响极其深远,从思想内容到风格体裁概莫能外。维多利亚时代的小说对科学思想的借鉴、对科技发展的关注是显而易见的,乔治·艾略特的作品就是典型代表。他对进化论的接受早已成为学界津津乐道的话题,她的诸多作品当中都体现了对自然选择与性选择、均变论和灾变论的思考。她在这风靡一时的科学理论面前,并不只是被动接受、机械运用,而是以生花妙笔勾勒出无情的自然规律下无数有情的生灵。《弗洛斯河上的磨坊》尾声处,Tulliver兄妹俩冰释前嫌、一同葬身洪水,给读者以强烈的情感冲击之后,叙事者的目光却不紧不慢地转向多年后复苏的小镇,绿树和河流依然如故,物是人非,一切功利的念想、进步的狂潮都归于沉寂。更难能可贵的是,乔治·艾略特充分尊重科学常识,为了写作《米德尔马契》(Middlemarch)专门学习医学知识,颇受称道。之所以这样刻苦钻研,不仅仅是为了尊重科学的客观,而更是要给读者一幅尽可能真实的社会图景,揭示乡村医生进退两难的处境、社会进步的表象下人们闭目塞听的现实。到了19世纪后期,文学对科学的借鉴已经不仅限于思想内容,而是运用科学的魅力流变出新的文类。赫伯特·乔治·威尔斯(H. G. Wells)的《时光机器》(The Time Machine)将时光穿梭这一科幻题材发展到了新的高度,力求颠覆传统的时空观念;亚瑟·柯南·道尔笔下的福尔摩斯,以 演绎法(science of deduction) 为无上荣耀,蔑视感性,拒绝做文理兼通的多面手,以其冷峻的理性、乖张的个性、深藏不露的温情深受一代代读者喜爱。科幻小说和侦探小说两个重要的文类,就是建立在科学的基础之上,足见科学对文学的渗透力。在大西洋彼岸的美国,科学客观甚至成为了文学创作的重要准则之一,19世纪末期,在法国自然主义的影响下,美国自然主义流派也蓬勃发展起来,此是后话。

19世纪的文学与科学,争辩也好,渗透也罢,总之是不可分割。科学技术以其理性的力量推动着社会进步,文学则以感性的目光细细体察进步的车轮下泣血的生灵。其实,正如《选集》指出的那样,即便是科学界也需要来自文学的灵性,才能保证表述清晰、灵感长在。引述一段法拉第写给乔治·艾略特的感谢信为本文作结:“I cannot resist the pleasure of thanking you for what I esteem a great kindness: the present of your thoughts embodied in the two volumes you have sent me. They have been, and will be again, a very pleasant relief from mental occupation among my own pursuits. Such rest I find at times not merely agreeable, but essential. Again thanking you, I beg to remain, your very obliged servant, M. Faraday”。

托马斯·亨利·赫胥黎