北航北海学院散打教学与训练安全问题研究

2014-12-17申书飞

申书飞

(广西师范学院师园学院 广西南宁 530226)

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以北航北海学院散打班教学和训练中的安全问题为研究对象。

1.2 研究方法

(1)文献资料法。

(2)问卷调查法。

(3)数理统计法。

2 研究结果分析

2.1 北航北海学院散打专项班散打教学与训练中的运动损伤特征

2.1.1 出现安全损伤的时间特征

如表1所示,在比赛期和准备期出现损伤的机率最高分别为46%和32%,过渡期也达到了22%,这主要是由各时期的任务、内容和运动负荷的不同而造成的。要想改善这种现状三个阶段都应当进行重点关注。其中准备期和过渡期对损伤出现的预防和相关教学尤为重要。

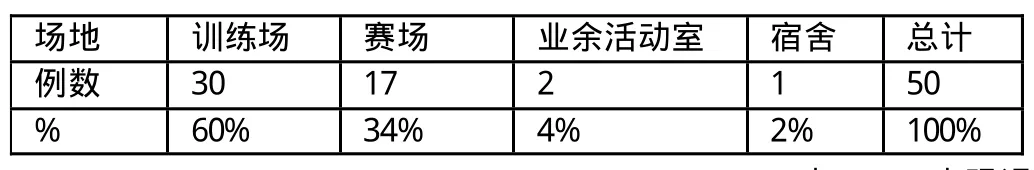

2.1.2 出现运动损伤的场所调查统计

如表2所示,散打专项班学员出现运动损伤的场所比例为:训练场30人(60%)、赛场17人(34%)、业余活动室2人(4%)、宿舍1人(2%)。虽然散打运动员在训练场出现损伤的比率大于赛场比率,但是在一定的训练周期内,由于运动员在训练场训练的时间远远多于赛场的比赛时间,因此,在运动损伤的预防方面,应该对赛场的安全保障给予格外重视。

2.1.3 出现运动损伤的部位

如表3所示,散打专项班学员的损伤部位主要发生在胫骨前部(占90%)、鼻部(占56%)、踝(占84%)、趾部(占78%)等处。散打针对性的训练中练习双方往往都是运动的,处在控制与反控制不断转换中,学员的击打目标是变化的,稍有不慎就可能造成损伤。

2.1.4 出现运动损伤的损伤类型

在所有调查的学员中发生损伤的机率为100%,但在所有损伤人次中针对损伤类型的调查表现出明显的分布不均特点,调查结果显示:扭伤124人次,擦伤200人次以上,出血30人次,骨折0人次,脱位1人次。可以看出,散打专项班学员主要运动损伤类型是扭伤、擦伤,重大伤害事故少。

2.1.5 出现运动损伤的损伤程度

在所有调查的学员中发生损伤的程度出现一些基本特征,按照:伤后仍能按照训练计划训练列为“轻度损伤”;伤后1周内不能正常训练的列为“中度损伤”;伤后1周以上完全不能运动的列为“重度损伤”的标准划分为3类。通过调查得知,散打运动员轻度损伤占78%,中度损伤占20%,重度损伤占2%。中度损伤大多不需进行特殊护理,一周以内可不治而愈。

表1 安全隐患出现的时间

表2 出现运动损伤的场所

表3 出现运动损伤的部位统计

表4 出现运动损伤与各因素的关系统计

2.2 散打专项训练班学员发生运动损伤与各因素的关系

2.2.1 准备活动不充分

如表4所示,由于准备活动不充分造成的运动损伤比例占16%。散打训练中猛踢、猛打、猛拉,就很容易使肌肉或韧带拉伤。此外训练中,两次活动中的间歇时间较长,加上再次练习中动作的幅度、力量较大,速度较快,增加了关节韧带扭伤或肌肉拉伤的可能性。

2.2.2 疲劳和技术动作错误

如表4所示,在训练中,由于过度疲劳,造成的运动损伤比例占12%。主要是因为肌肉内酸性物质的堆积和能源物质的不足降低了肌肉的弹性、伸展性、力量和协调性,如果再给以较强的刺激,将其关节韧带快速拉长,就比较容易发生损伤,

如表4所示,技术动作错误造成的运动损伤比例占76%。由于错误的技术动作,违反了人体结构功能的特点及运动时的力学原理,在训练中很容易造成损伤。

2.2.3 心理素质差

如表4所示,由于心理素质差导致的运动损伤比例占6%,且多发于对抗性练习和实战中。在这些练习和实战中,由于队员自信心不足、胆怯犹豫使得技术动作出现偏差,无法很好的攻击和防守,给对方以可乘之机因此很容易受伤。

2.2.4 带病训练与对抗训练

如表4所示,带病训练与对抗训练中出现的损伤比例分别占14%和62%。散打要求学生平时训练时加强自我保护技术的练习,在对抗性练习过程中重视护具的作用,减少不必要的运动损伤。素质训练和抗击打能力训练,也对预防运动损伤的发生十分重要。

2.2.5 场地器材与不良气候

如表4所示,由于训练条件差,场地器材不规范以及不良气候,造成运动损伤比例占6%。训练场地、器械的安放,要符合散打训练的要求。

2.2.6 其他原因

如表4所示,因其他原因造成的运动损伤比例占12%,比例较大,主要为一些不可控因素和人为故意因素,例如学生对规则不熟悉或缺少武德教育,在实战训练中故意踢打禁忌部位或将对方砸伤,造成对方损伤。

3 结语

散打班学员出现的运动损伤多发生在比赛准备期和比赛期,其中专项训练阶段62%出现的损伤机率要远远高于实战比赛阶段26%。

散打班学员出现的运动损伤多发生在上下肢关节部位,且分布相对均匀,损伤类型多为扭伤、擦伤和挫伤,损伤多不严重93%的损伤可在一周内恢复。

散打班学员出现的运动损伤的相关因素较多对此要提高科学训练的水平,提高安全意识,加强医务监督和场地管理。

[1]姚鸿恩.体育保健学[M].北京:人民体育出版社,2004:153-162.

[2]编写组.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2000.

[3]张铁刚.简述散打的发展历程与理论研究现状[J].文体用品与科技,2013(16):53.

[4]谢佳山.从“以赛代考”看散打教学与训练[J].福建公安高等专科学校学报,2005(3):95-96.

[5]杨少雄.武术散打运动损伤机制的调查与分析[J].沈阳师范大学学报:自然科学版,2005(3):309-313.

[6]刘劲松,李玉玲,彭彦铭.武术散打运动员预见能力的训练[J].湖北体育科技,2005(1):84-85,88.

[7]曹文华,毛占洋.武术散打选修课常见运动损伤与预防[J].福建体育科技,2004(3):47-48.