自升式连体潜标测量系统的设计与实施

2014-12-15徐如彦倪佐涛李家刚黄必桂雷方辉张振波朱友生吴海京陈志平

徐如彦, 沈 宁, 倪佐涛, 李 强, 李家刚, 黄必桂, 雷方辉, 张振波,朱友生, 吴海京, 陈志平, 陈 强

(1.中国科学院海洋研究所, 山东 青岛 266071; 2.中海石油(中国)有限公司研究总院, 北京 100027; 3.中海油服物探事业部工程勘察中心, 天津 300451)

潜标测量技术是近几十年由一些海洋发达国家开始使用并发展起来的。

长期以来, 国内外学者, 针对海洋环境调查技术问题, 不断地进行改进与探索, 特别在潜标测量技术方面有了不断发展与改进, 随着观测仪器设备性能、体积、浮体材料的不断改进, 使得海洋环境观测技术手段有了很大提高。潜标系统是海洋环境测量的最重要技术手段之一, 在恶劣的海洋环境条件下, 无需人工值守, 对海洋水文要素进行长期、连续、同步、自动的测量, 是远离海岸测量的重要设备,具有其他调查方法无法代替的作用, 其重要性越来越受到世界各海洋国家的重视[1-2]。

现对潜标测量系统的设计与实施分述如下。

1 自升式连体潜标测量系统

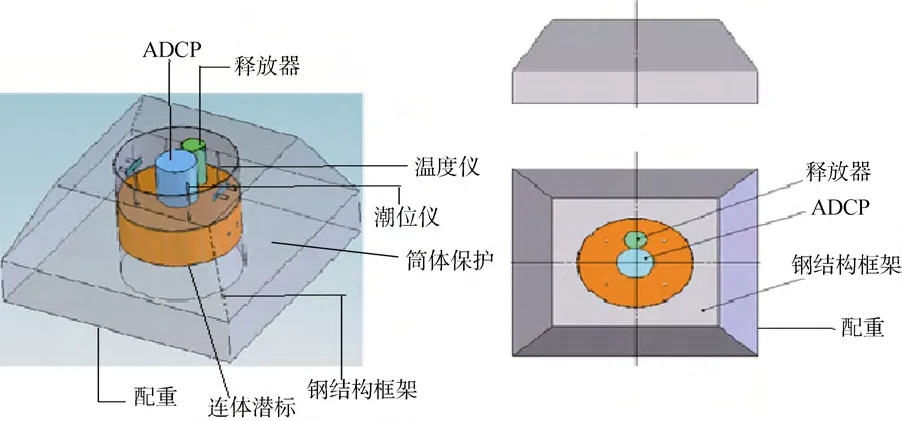

自升式连体潜标测量系统装置由三部分组成 ,即座底式结构框架、筒体保护装置、浮体组件构造装置。

1.1 座底式结构框架

座底式结构框架由框架和配重组成, 构成锚定,自升式连体潜标放在锚定内座落在海床上。通过释放装置脱钩, 脱钩后连体潜标可自行升浮到海面,可获取可靠的海洋水下环境剖面流资料, 并具有隐蔽性好不易被破坏的优点。

该结构框架可根据需要选用各种不同材料制作,本研究选用不锈钢材料。框架内部空间根据装载的仪器设备浮体体积而定, 组合的浮体设计在框架内,可容纳整套连体测量仪器设备。钢结构底部或底部的周围侧面, 根据需要加配重块, 将预制好的水泥条块或其他材料的条形重块, 固定在框架的底部或底部周围。质量也可视需要而配重[3-6]。

钢结构框架可设计为圆台式和四面体棱台式两种形状, 本钢结构框架设计为四面体棱台式, 其上部周长为280 cm, 高度为65 cm(因释放器高度为65 cm),底部周长为520 cm。

配重约100, 200, 300 kg, 直至1 t不等。该钢结构框架为搭载美国产150K ADCP剖面海流计而设计。

该钢结构框架的连体潜标还可以搭载美国产75KADCP或38KADCP多谱勒剖面海流计, 只需多加一块或几块预做好的浮体构件组块和配重即可。75KADCP或38KADCP海流计与150K ADCP海流计仪器设备相比高出30 cm。可以处于筒体保护装置的控制范围内[7]。

1.2 筒体保护装置

为了提高潜标测量系统精度、保障仪器设备测量系统安全, 根据连体潜标测量系统的结构特点,保证测量系统释放装置顺利升浮, 避免受结构框架内壁阻力及释放器吊钩挂在钢结构上面, 为了防止潜标系统受底流、台风流、内波流等外力因素的影响以及因海区海床底质软泥导致浮体进入软泥而不能顺利升浮等问题, 设计了筒体保护装置。为防止连体潜标沉入海底软泥, 下端端口视底质条件结构而定。当海底底质为软泥(硬底质)时, 筒体保护装置设计为封闭式(开放式)的, 用不锈钢或塑料板制作成圆柱体、方形体。上端端口是敞开式的。根据自升式连体潜标外径大小预做一个大于浮体潜标外径的不锈钢圆柱体或方形体, 以保证仪器设备正常工作及顺利释放浮出水面。

1.3 浮体组件构造装置

1.3.1 浮体组件构造

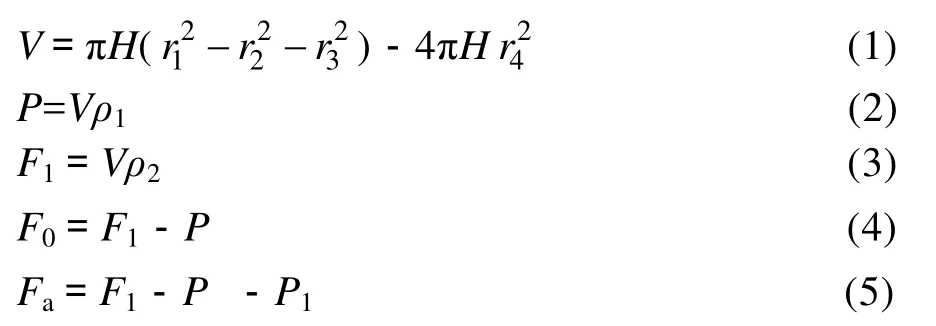

连体潜标是由玻璃微珠浮力材料与仪器设备集成组合而成。根据仪器设备大小、质量, 每个浮体预制成每块浮体浮力重为20, 30, 40 kg直至200 kg等的圆柱体或方形柱状体, 使用时视仪器设备重量所需要的浮力而选用不同重量的浮体进行组合[8], 浮体用螺栓组合成一体。把仪器固定在预先做好的浮力潜标体的预留孔内。这种浮力材料与仪器设备预置到一体构成连体结构。该设计与以前报道过的所有潜标装置不同的是: 本设计是把所有的仪器设备和释放器合成在浮体的同一平行面的浮体内, 构成了目前一种体积最小的潜标测量单元。浮体组件构造见图1。

图1 浮体组件构造图Fig.1 Structual system of the floating component object

1.3.2 浮体浮力计算

为保证自升式连体潜标有足够的升浮力, 保证仪器设备顺利升浮, 因此, 需要对连体潜标进行浮力计算[9]。

对仪器设备净浮力进行计算, 给出连体潜标系统的净浮力。

r1=350 mm,r2=115 mm,r3=65 mm,r4=7.5 mm,H=440 mm。

H表示浮体高度。

V表示浮体体积, 单位为kg/m3;P表示潜标质量,单位为 kg;ρ1表示浮体密度,ρ2表示海水密度,ρ1=500 kg/m3,ρ2=1 025 kg/m3;F1表示潜标浮力, 单位为kg;F0表示浮体的净浮力,P1表示仪器质量,Fa为浮体减去仪器质量的潜标系统净浮力。

由公式(1)至(5)计算得出, 预留孔为单释放器时潜标的净浮力为76 kg; 单孔潜标系统净浮力Fa为31 kg。

2 自升式连体潜标测量系统设计原理

2.1 设计原理

将仪器设备、释放器加配预置到预先做好的预留孔连载浮体内, 潜标孔根据仪器的形状、大小而合成。将浮体材料、测量仪器、释放器合成为同一平面、同一体, 构成了单位体积最小的测量单元结构即为连体潜标。然后将连体潜标装入钢结构框架的筒体保护装置内。将连体潜标的释放器与钢结构框架底部相连, 甲板单元给出释放器指令, 释放器脱钩后连体潜标测量系统靠自身产生浮力很快升浮到海面即为自升式连体潜标测量系统。自升式连体潜标测量系统见图2。

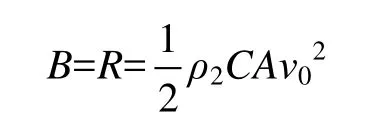

2.2 自升式潜标测量系统的受力及升浮时间计算

潜标在上浮过程中, 会受到重力、浮力、水流作用力[10-11]。浮力大于重力, 即净浮力大于 0, 则潜标上浮; 浮力小于重力, 即净浮力小于 0, 则潜标下沉。在潜标上浮初期, 在净浮力作用下潜标加速上浮,为防止潜标向上运动, 在潜标上必须有一个力与流体质点所施的力大小相等, 方向相反, 这个力就是上升阻力。随着速度的增加, 其上升阻力也增加, 最后与净浮力大小相等, 方向相反, 作用在浮体上的力达到平衡, 这时, 潜标以恒定的速度上升, 直到水面[12]。

图2 自升式连体潜标测量系统示意图Fig.2 Constructed profile of the double submerged buoy

潜标升浮时间计算如下:

潜标外形为半球体和圆柱体组合而成, 在上升过程中, 潜标姿态保持不变, 可认为迎流面为近似半球体, 迎流投影面积为球体截面积A=πr2,r为潜标半径。

根据现有潜标尺寸及表面材质, 得知该潜标的阻力系数C=0.4。上升阻力大小为

ν0表示上升速度(m/s);R表示上升阻力(kPa)。

为计算潜标测量系统上升时间, 需要进行计算潜标的极限速度。当潜标以恒定速度上升时, 作用力平衡为:

B表示浮球浮力。

潜标上升极限速度为:

根据本试验, 我们可以计算出浮球上升的极限速度为0.67 m/s, 即浮球稳定上升速度为0.67 m/s。

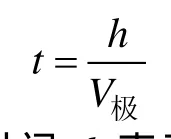

根据上述条件, 可以计算出潜标上升时间,

t表示潜标上升时间;h表示水深。

由上述公式计算出表1的结果。

表1 潜标不同布放深度的升浮时间Tab.1 The timing of release of submersible buoy at different depths

3 自升式连体潜标测量系统的投放与回收

3.1 投放

分别在海洋石油 709船和南海503船上进行自升式连体潜标测量系统测量试验, 采用船悬自由落体式投放。

先把整个连体潜标测量系统吊挂在船舷外, 然后让连体潜标自由落体沉入海底。潜标搭载了释放器、美国产150K ADCP、日本产ELC单点海流计、水位计、水温仪等。也可加配其他测量仪器。现场投放自升式连体潜标测量系统见图3。

图3 自升式连体潜标测量系统投放照片Fig.3 Picture of the emplacement of the self-elevating double submerged buoy

3.2 回收

在南海水深410 m处进行了近1 a的测量试验,已多次回收成功, 并获取了大量的实测剖面海流资料, 水位资料, 温度、盐度资料。试验结果良好。

平流回收时, 自升式潜标测量系统回收升浮时间约为10 min。深海涨、落潮时, 回收升浮时间约为12 min。由此看出深海涨、落潮对上升时间和平移距离影响很小, 平移距离为200 m左右。自升式连体潜标测量系统回收见图4。

图4 自升式连体潜标测量系统浮出水面的照片Fig.4 Picture of the recovery of the self-elevating double submerged buoy after recieved the releasing order

4 小结

自升式连体潜标测量系统, 于2012年完成了初步设计, 经过多次改进、完善与试验, 已成功地把仪器设备、释放器与浮体材料, 合成了单位体积最小的潜标测量系统。

该项设计有望成为代表未来进行连体潜标剖面流观测技术的新模式。

本设计的最大特点是把各种仪器设备与释放器搭载组合成同一平行面的潜标。其浮体材料及仪器合成一体的连体潜标的体积小, 其高度仅为45 cm。这种形式的集成设计的潜标测量平台, 是目前国内外集成度最高、体积最小的潜标测量平台。大大减少了仪器设备、潜标、重块等常用的绳索和锚链的连接环节。

采用了座底式筒体保护装置, 使其连体潜标在框架内顺利升浮, 完全避免了测量系统受海洋中各种外力作用, 防止浮体因海底软泥条件而陷入海床下, 提高了测量质量。可有效地测量水深 1 200 m内的剖面海流及海底水位、水温、盐度等海洋环境参数。本系统对潜标内测量系统结构及技术方法的改进, 是一种卓有成效的革新, 有望成为未来潜标观测技术的发展与方向。

[1]赵忠生, 袁志伟, 黄磊, 等.深海潜标ADCP的实时数据传输[J].海洋科学, 2012, 36(8): 94-97.

[2]王婷.国外海洋潜标系统的发展[J].声学技术, 2011,30(3): 324-326.

[3]兰志刚, 龚德俊, 刘育丰, 等.一种简易的潜标辅助寻标定位系统[J].海洋科学, 2006, 30(12): 1-4.

[4]倪佐涛, 姜静波, 徐永平, 等.一种用于石油平台的有缆潜标系统的设计与布放方法[J].海洋科学, 2012,36(12): 81-83.

[5]兰志刚.平台基有缆潜标实时内波监测系统[J].海洋科学, 2012, 36(12): 76-80.

[6]刘素花, 李思忍, 徐永平.基于单片机和模糊控制的潜标自动防碰撞系统[J].海洋科学, 2010, 34(10):57-61.

[7]王士榜, 孙寿昌.测流潜标系统中仪器架的改进[J].海洋科学, 1985, 9(5): 50.

[8]杨坤汉, 王明午.绷紧型单点锚定潜标系统布放回收操作方法[J].海洋技术, 1989, 8(1): 52-53.

[9]王明午.海洋潜标系统的静力分析和姿态计算[J].海洋技术, 2001, 20(4): 42-43.

[10]郭飞, 盛岩峰, 何红辉, 等.浅海环境观测专用潜标和潜标锚泊系统的研究[J].海洋技术, 2000, 19(2):7-12.

[11]朱刚, 杜月中.波浪作用下潜标拖缆动力学分析[J].海洋工程, 2007, 25(4): 15-20.

[12]李飞权, 张先明, 张鹏, 等.海洋潜标系统的设计和应用[J].海洋技术, 2004, 23(1): 19-21.