陕北地名文化浅析*

2014-12-13石磊,马鑫,高争

石 磊,马 鑫,高 争

(西安科技大学 思想政治理论课教学科研部,陕西 西安 710054)

1 引言

地名是人们对具有特定方位、地域范围的地理实体赋予的专有名称。作为一种社会文化现象它与地理学、民族学、历史学等学科紧密相关,承载着地理实体丰富的文化内涵,是研究地方历史、社会文化特征以及民众生活状态、风俗习惯的重要方面。陕北地区地处黄土高原中心部分,历史上是汉、鬼方、猃狁、匈奴、鲜卑、突厥,党项、羌、女真等民族相互交流融合的主要区域,独特的黄土高原自然地理条件、区域性的人文环境演化出了具有丰富内涵的地名文化,形成了以“沟、峁、梁、墩、台、川、堡、渠、畔、海、河则、海子、角、湾、寨、洼、崖、界、窑、坬、峪、砭、圪台、塄、咀、岔、崄、圪塔、斗、墕、滩”等命名的独特地名。本文主要从影响陕北地名命名的三个因素即陕北地区地形地貌、陕北地区古代民族交流以及陕北地区传统宗法制度方面,结合陕北地区风俗人情进行探析。

2 陕北地名与地形地貌关系

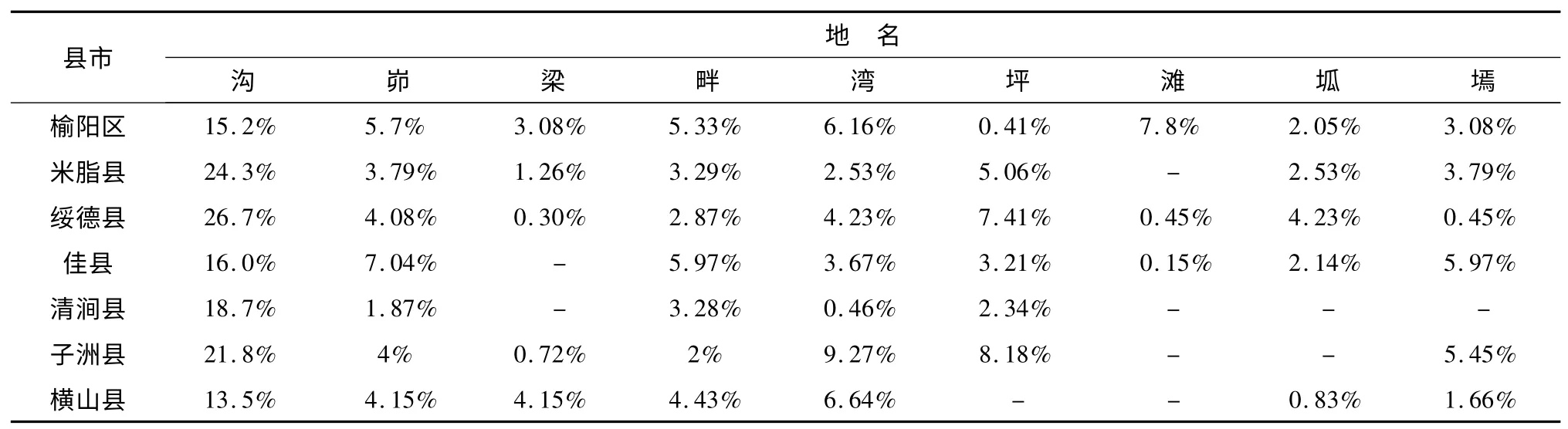

陕北高原地处黄土高原中心,形成了独特的地形地貌。黄土颗粒细,土质松软,加之缺乏植被保护,因此地面在流水侵蚀下极易被分割成沟壑交错的沟、峁、塬。根据榆林市行政区划,我们对榆阳区、神木县、府谷县、吴堡县、清涧县等12 县市区5 377个行政村地名进行了初步统计,发现其中以沟、峁、梁、畔、湾、坪墕等典型黄土地貌特征为地名的占的比重最高(见表1)。

表1 榆林市沟、峁、梁等典型黄土地貌特征地名比例分布

黄土高原素有千沟万壑之称,沟谷面积一般占流域面积的30%以上,地表常被侵蚀成支离破碎的景观。沟、峁、梁等黄土高原典型地貌在陕北地名中占据最大比重,与黄土高原地形地貌有着高度的一致性,直接客观的反映了黄土高原区沟壑交错、沟峁纵横的地形地貌。陕北地名是黄土高原自然地理的直接反映,黄土高原地形地貌是影响陕北地名的最主要因素之一。不同的地形地貌在县市区之间有所不同,也直接导致地名分布的差异。绥德县属黄土丘陵沟壑区第一附区,是典型的峁梁状黄土丘陵沟壑区,沟、峁众多,以沟、峁命名的地名占据所有地名的约30%。而定边县是黄土高原与内蒙古鄂尔多斯荒漠草原过渡地带,境内约一半面积属毛乌素风沙滩区,因此沟、峁黄土典型地貌在定边县表现不明显,以沟、峁命名的地名仅占所有地名的5.67%。绥德县与定边县的对比在显示陕北地名与地形地貌一致性的同时,也反映出了不同地方之间的差异性。

在远古时期,陕北地区水草丰茂,植被丰富,水资源充足,是适合人类生存的理想场所,之后由于过度的开发以及战争等客观环境的破坏,黄土高原植被遭受了灭顶之灾,在常年累月的雨水、河水冲刷下,黄土高原开始出现支离破碎千沟万壑的地形地貌特点。一定程度上说,陕北地名与地形地貌的特殊关系,也是人类活动的必然结果,一方面表现出了勤劳的先民为了生存在黄土高原上的不断开发;另一方面生态平衡遭受到来自方方面面的破坏和对区域无节制的过度开发,带来了一系列难以想象的后果,陕北地区独特的地名成为了复杂艰苦生存环境下黄河流域民族生存环境变迁和生活变化过程的写照。

3 古代民族交流对陕北地名的影响

陕北地区历来是中原民族与少数民族的“绳结区域”,在漫长的历史进程中先后有鬼方、猃狁、白狄、匈奴等超过十个少数民族在此活跃。民族之间的交流与杂居属陕北历史的常态。频繁的战乱与迁徙导致陕北地区民族成分几经改变,民族的融合也表现为如今陕北地区民族成分比较单一,但是我们还是能从一些地名中看出历史的一些蛛丝马迹。

地名学(Toponym)认为,地名是具有民族性的,不同民族分布区域内的地名,一般总是由生息在当地的居民以其语言命名。地名的命名依据还能反映一个民族的心理状态、风俗习惯和其他文化特征。陕北境内此类地名数量可观,为我们研究陕北少数民族发展、交融历史提供了现实的资源。地名是具有稳定性与延续性的,尽管许多民族逐渐退出了陕北历史的舞台,但是一些地名还是顽强的保存了下来(见表2)。

表2 陕北部分地名与民族对应关系

在陕北保留的少数民族地名中,蒙古语地名占多数。陕北地接蒙古高原,历来是蒙汉之间进行商贸、战争的重地。长期的交融与互动导致陕北靠近内蒙古的区域出现了大量蒙语地名或蒙汉合璧的地名。这些涉及少数民族的地名在分布上也存在差异,就陕北地区而言,榆林地区比延安地区多。

中华民族是一个古老而又极具包容性的民族,中华民族的历史也是各民族相互交流,不断融合的历史。作为历史上的民族,匈奴、鲜卑等民族逐渐融合到其他民族中,只有在一些地名、姓氏上才能寻得一些痕迹,成为了民族融合的例证。而蒙古、羌等仍存在的民族,则是中华民族各民族间血浓于水亲情的现实典范。

4 陕北地名与传统宗法制度关系

陕北境内丘陵起伏、沟壑纵横,各地区之间交通联系非常不便,在历史上,除了战争、移民等原因外,外界人很少进入这一区域,自然地理的封闭加之社会原因,导致了陕北地区形成了相对稳定闭塞的社会环境。闭塞的社会环境一方面使得陕北人在漫长的历史中不断遭受温饱问题的侵扰,也很大程度上使得陕北保留了更多原生文化的基质,保守的环境使得原生文化得到了沉淀,客观上形成了某种有益于保护传统文化的因素。陕北地区有着浓厚的社会宗族观念,存在大量用姓氏命名的地名,同一家族的人往往单独立村,人们也经常用姓氏命名地名来维系宗族之间的关系。

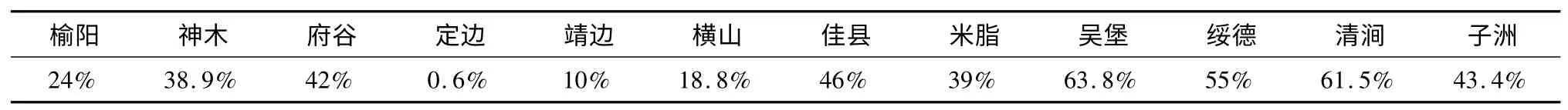

以姓氏命名地名在陕北主要表现为“X 家Y”的形式,“X”表示姓氏,“Y”则表示地形地貌特点,如沟、湾、墕等(见表3)。

表3 榆林市各县区“X 家Y”形式地名占总地名百分比

需要指出的是,在我们的统计中并未涉及“XY”(如李庄)形式、“X1X2Y”(如张王沟)形式以及涉及姓氏的其他类型地名。除定边县之外,榆林市各县区均有较大比例“X 家Y”形式地名,在吴堡县、清涧县、绥德县更是超过了50%。在长期的宗法社会里,按姓氏聚居在中国农村相当普遍,宗族制度是中国古代以家长制为核心、以血缘关系为纽带的特殊社会体制,它寄身于传统的农业经济体系中,构成传统社会的价值体系。姓氏地名突出反映了人们对姓氏的尊重与对家族宗法制度的重视。陕北地区出现高密度的包含姓氏的地名,表明陕北地区在历史中深受宗法、宗族文化影响,认同血缘关系维系宗族的重要性。

5 结语

陕北地名文化拥有丰富的内涵,地域特色明显,为研究陕北黄土文化的历史与发展提供了大量素材。陕北黄土文化是一个历史悠久、脉络清晰的区域文化,具有着独立性、特殊性和典型性的特点。陕北地名文化作为黄土文化的分支,表现了陕北地区独特的历史进程、社会发展、民族风俗以及人类活动等方面,是我们全面了解黄土文化的突破口。新时期进一步实施区域发展总体战略,充分发挥各地区比较优势,优先推进西部大开发,陕北地区作为西部大开发的重要区域,有必要结合实际对自身优秀文化进行挖掘,提升文化软实力,同时也必须汲取历史的教训,引以为戒,在开发中以人为本,注重处理好人与自然的协调和可持续发展。

[1]刘美娟.转喻在地名命名中的认知语用理据[J].丽水学院学报,2008,30(6):77-80.

[2]李 玲.区域性地名的多元组合和语义类型——以山东省安丘市村名为例[J].广东技术师范学院学报,2008(11):102-106.

[3]宋长栋.地名学与民族学研究[J].中山大学学报,1987(8):66-75.

[4]李如龙.汉语地名学论稿[M].上海:上海教育出版社,1998.

[5]刘 瑜,张 毅,田 原.广义地名及其本体研究[J].地理与地理信息科学,2007,23(6):1-7.

[6]王技桐.论我国地名的命名原则[J].地理信息科学,2001(3):13-17.

[7]吕廷文.浅议陕北地名与陕北古代文化[J].延安教育学院学报,1995(2):91-96.

[8]刘育林.陕北地名札记[J].延安大学学报:社会科学版,1998,20(1):92-96.