契合与游离:广告创意探索

2014-12-12□孙辉

□ 孙 辉

广告创意是个既清晰又模糊的概念。陈培爱认为对于广告创意的概念应从动与静两个角度去理解:“从动态的角度去理解,广告创意是广告创作者对广告活动进行的创造性思维活动,即Creation;从静态的角度看,广告创意是为了达到广告目的,对未来广告的主题、内容和表现形式所提出的创造性的主意,俗称‘点子’,即Idea。”舒咏平之说与此言颇为契合:“创意,应突出它的名词性用法,即‘创造性的主意’。所谓广告创意,则是体现或即将体现于广告作品中的创造性构思;而动词性的创意,我们则修正为创意思维,即追求创意的思维活动。”金定海认为:“从广告的角度去定义:创意是为了达成传播上的附加值而进行的概念突破和表现创新。”以上诸言皆不离“创造性”、“突破”、“创新”,可见广告创意之精髓。乔治·路易斯甚至认为:“要寻求一种新的解决方案,要从对规则、传统和趋势说‘不’开始。”

但广告创意之“创造性”、“突破”、“创新”云云并非如天马行空般无拘束,谓之“戴着镣铐跳舞”亦无不可。而在这诸般“镣铐”中,尤以与消费者的相关性为重。马谋超认为:“一个成功的广告创意,必须符合给定的广告主题和消费者的心理特征。”詹姆斯·韦伯·扬指出:“在每种产品与某些消费者之间都有各自相关联的特性,这种相关联就可能导致创意。”威廉·伯恩巴克在其ROI理论中提出了相关性原则(Relevance):“广告创意的主题必须与商品、消费者相关联。”从传播学的视角看,传播内容与受众的关联一向是传播学的研究重点。从广告传播学的视角看,广告创意与受众的多层面研究也是业界和学术界的研究热点,亦是指导广告创意的重要途径。本文将引入艺术传播学领域的“契合与游离”概念,意图独辟视角多维探幽。

契合与游离刍议

契合与游离的确切概念,最早见于邵培仁主编的《艺术传播学》一书(所引章节为杜俊飞编写),用以从信息论的视角揭示艺术进步的内涵。通过对大量艺术传播实例的观察与研究,杜俊飞从艺术文本的角度出发提出了“契合与游离”的概念:契合是指文本符合受众经验和自然想象的部分,游离则指文本超出受众经验和自然想象的部分。

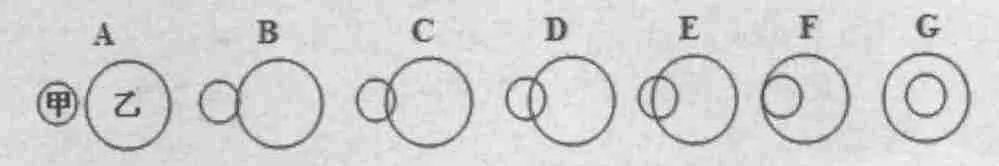

德国社会学家哈贝马斯曾指出,人们在进行沟通时,会有一组庞大的却“并不明确的”背景资料和知识作为人类沟通的指引,并将这些背景资料称之为“生活世界”。人们在理解和解释艺术时,也会有一个特定的“生活世界”在指引或限制着我们。从艺术传播的角度来看,此“生活世界”即是受众经验,而所起到的“指引与限制”则充满了“契合与游离”的色彩。杜俊飞对契合与游离的若干性质进行了深入的探究,并作出如下总结:“一方面艺术信息与受众经验的契合是传播过程得以实现的基础;另一方面,艺术信息对受众期待的游离又是显现创造力的手段。”“因此对一个艺术家来说,他的难题往往能归结为游离与契合之间的配置。如何才能够让受众感到,他所面对的艺术信息,既是熟悉的又是陌生的,既是传统的又是时尚的,既是和缓的又是刺激的?”杜俊飞亦将契合与游离的配置分为7种情况(见图1),并给出了艺术传播层面的分析,颇有高屋建瓴之风。

图1:甲为艺术信息,乙为受众经验

艺术信息与广告创意虽非同类,却有异曲同工之处,以致乔治·路易斯认定广告是一门艺术。接下来我们将从广告传播学的视角重新解读契合与游离的配置问题,以期点亮广告创意的海上灯塔。我们将图1中“甲”视为广告创意,“乙”视为受众认知。A与G为理论上存在的位置,实际研究意义较小,暂忽略。D属于理想状态,在广告传播过程中很难对其进行界定,它更倾向于一种以“适度”为核心的假设。相反,与实际情况相对应的B、C、E、F因其各自的“倾向性”易于把握,更具有研究意义。

B:广告创意与受众认知游离很大,契合很小,导致受众产生强烈的陌生感,这种陌生感会形成两种决然不同的沟通结果:因新奇而富有兴趣(B1)、因费解而弃若敝屣(B2)。

F:广告创意与受众认知游离很小,契合很大,受众易产生熟悉亲切感,这种感觉同样会形成两种决然不同的沟通结果:因熟悉而无动于衷(F1)、因亲切而产生共鸣(F2)。

C、E:C偏重于游离,稍有趣,E偏重于契合,稍亲切,都是对于D状态的一种偏离。

杜俊飞认为在艺术传播过程中有趣胜过亲切,陌生胜过平庸,游离的传播效果一般高于契合,因此C的名次应高于E。也正因为如此,B大于F,我们认为这是比较合理的,也基本适用于广告传播。从受众的接受心理层面来讲,恰到好处的新与奇总是有着非同一般的魅力。那么倘若以广告传播效果为准,为上述几种配置状态作出理论上的排名则是:

1.B1:以很小的契合为引,偏大游离,广告创意因新奇而富有兴趣。此中对作为引子的契合要求较高,要对受众有精准的预判式洞察,稍稍偏离就会误入到B2的歧路之中。

2.F2:以很小的游离为限,偏大契合,广告创意因亲切而产生共鸣。此中对于契合的落点要求较高,要对受众有精准的独辟性洞察,稍稍平常就会坠入到F1的彀中。

3.C:在契合的基础之上稍重游离,略新奇,较普通。

4.E:在游离的基础之上稍重契合,略亲切,较普通。

由此可见,B1、F2是最容易赢得满堂彩的广告创意,但同时也面临着不小的风险(误入B2、F1),对受众的洞察要求较高。C、E可靠却普通,略显平庸,但风险却最低,这也是为什么我们看到的90%以上的广告都是平庸之作的主要原因。规避风险也意味着扼杀掉了那些有可能取得成功的广告创意,以致出街的广告趋于平庸,走向“异质性的同质化”(heterogeneous homogeneity),即“差异确实存在,但全部淹没在一片‘相同’的海洋中”。其传播效果确是令人失望。因此,打破“异质性的同质化”,依靠精准的受众洞察把握住B1、F2,就成为广告创意亟待解决的问题。

认知边缘发散

创意新思路的发现仅靠对“契合与游离”的分析并不足够,对广告创意过程和导向的认识与运用亦是必需。关于创意过程最有分量的理论并非是由广告业内人士提出的,虽有些出人意料却也彰显出创意研究的学科交叉背景。1926年,英国政治学家和社会学家格拉厄姆·沃拉斯在其著作《思考的艺术》中提出了第一个创意过程模型—— “四阶段模型”。即“1. 准备阶段,仔细思考问题,收集大量资料;2. 酝酿阶段,凭借收集到的资料,内化问题的思考过程,将其变成潜意识活动;3. 顿悟阶段,发现潜意识中存在的可能的解决方案;4. 解决方案将被验证,若验证有效,则投入使用”。这四个阶段亦相互联系、相互作用,并具有循环性。1944年,著名广告人詹姆斯·韦伯·扬在提出“旧要素的新组合”的同时,亦将广告创意的过程分解为五个阶段:“1. 积聚原材料;2. 在头脑中研究这些材料;3. 孵化阶段,让意识思维之外的东西去做综合体的工作;4. 创意的实际产生阶段;5. 最后的补充与雕琢。”所言与沃拉斯颇为类似,至今仍有深远影响。而关于创意导向的研究,亦以詹姆斯·韦伯·扬的“旧要素的新组合”之说为代表。此中“旧要素”可视作契合,“新组合”则偏于游离,言下之意颇重新奇。舒咏平亦提出了“广义灵感论”,即“广义灵感,就是知识信息在人脑中即时的新组合”,与“旧要素的新组合”之说可算一脉相承。奇普·希思和丹·希思通过研究众多其称之为“天生具有黏力”的创意,诸如谣言、童话、谚语、传奇等,归纳出创意的六个要素:简单、意外、具体、可信、情绪、故事。即一个具有黏力的观念或创意应该是 “一个简单的、具体的、可信度高的、令人意外的又带有情绪的故事”。其言形象生动,易于理解,颇具指导意义。

由此可见,广告创意是一种复杂的思维过程。它起源于有意识的思考,通过搜索、接受和重组必要的信息,提出各种符合预期的可能方案。之后又有一个孕育的阶段,在意识和潜意识中进一步思索和酝酿各种信息、重新组合的可能性。而最后通常是受到某种因素的启发,灵感突然出现,瞬间完成整个思维过程,即产生创意。鉴于此,通过对图1中B、F的复合研究,结合现有关于创意过程及创意导向的部分研究成果,我们提出了一种新的创意思路以做参考:认知边缘发散。即在广告创意过程中,以受众认知边缘为切入点,进行对内的契合发散或对外的游离发散。认知边缘基本表现为受众认知范围的边缘地带,具体表现为对某些事物或信息的认知较为模糊。通俗点讲,就是略有印象,一知半解。这种认知状态具有较强的可塑性,易受新奇、共鸣影响,契合游离皆能游刃有余。因而能够较好地降低受众接收风险,亦能为广告创意提供宽广的发散空间。认知边缘发散通过对认知边缘特性的综合把握,寻找广告创意的切入点,培育认知导向,易使广告创意产生上佳“黏力”,为提高广告传播效果贡献一份切实的力量。

在认知边缘发散的契合与游离之间,我们仍旧偏重游离多一些。扬米·穆恩曾以谷歌、宜家等品牌为例阐述“逆向战略品牌”,即“故意对抗产品类别内的升级趋势,打破消费者期望,并加入其他奢华因素,逆向做出转变”。此中的“逆”便是游离,“奢华因素”便是因游离而产生的发散。如前文所言,恰到好处的新与奇总是有着非同一般的魅力,广告创意尤甚。但并非时时如此,契合与游离的选择应根据品牌或产品的受众认知特点而定,偏向共鸣则契合发散,偏向新奇则游离发散。若可综合而论,尤为妙。个中取舍,或许只有身临其境的创意人员才能够洞悉若明。

[1]陈培爱.广告学概论[M].高等教育出版社,2004.

[2]舒咏平.广告创意思维[M].安徽人民出版社,2004.

[3]金定海,吴冰冰.十年来(2001~2010)中国广告创意研究[J].广告大观(理论版),2011.

[4](美)乔治·路易斯等.蔚蓝诡计[M].何辉(译).华文出版社,2010.

[5]马谋超.广告心理学[M].中国物价出版社,1997.

[6]邵培仁.艺术传播学[M].南京大学出版社,1992.

[7]周成璐.社会学视角下的公共艺术[J].上海大学学报(社会科学版),2005(7).

[8](美)扬米·穆恩.如何打造脱颖而出的品牌[M].王旭(译).中信出版社,2012.

[9](美)W.格兰·格瑞芬等.广告创意大解码:36位顶尖设计师的创意心路[M].丁婷(译).上海人民美术出版社,2012.

[10](美)詹姆斯·韦伯·扬.创意[M]. 李旭大(译).中国海关出版社,2004.

[11]舒咏平,广义灵感论[J].中国社会科学,1997(1).

[12](美)奇普·希思,丹·希思.创意黏力学[M].姚大钧(译).大塊文化出版公司,2007.