年轻人还读报吗?——报纸受众年轻化分析

2014-12-12杜可琦

□ 喻 凤 杜可琦

由新媒介技术革命带来的媒介生态环境的急剧变化,使报纸的受众受到分流,尤其是新一代的年轻人几乎是在电子媒介环境中长大,这批年轻人步入中年或老年之后,新媒介的替代作用将步入各个年龄层,报纸的受众群将出现断层。一件事物的发展需要不断地注入新生力量,而报纸的新生力量是年轻读者,所以挽回年轻读者是报纸生存的关键。分析报纸的年轻受众状况则是首先需要解决的问题,了解年轻人的特征以及他们对报纸的需求是探究报纸“年轻化”的基础和前提。

一、年轻人还在读报吗

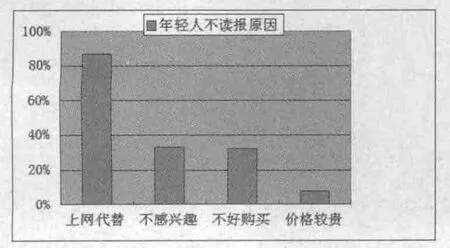

2011年美国皮尤研究中心公布了一项调查数据显示:2008年,互联网已经成为美国人获取新闻的主要渠道,超过了报纸,在18—29岁的青年中,互联网的使用者是报纸读者的两倍;2010年,30岁以下的读者的新闻信息主要来源于互联网(65%),来自电视的占52%,而从报纸获取新闻信息的年轻人只占21%。在笔者就“年轻人读报的现状”所进行的随机问卷调查中(调查对象是100名15—30岁的年轻人),数据也同样显示:年轻人的信息获取主要来自互联网。不读报的年轻人中有87%选择从网络获取信息(见图1)。当问及读报习惯时,59%的调查对象是有时读报,现在更多的是上网浏览信息; 29%的人以前有读报的习惯,现在不读了,完全选择其他接受信息的方式;此外,从来不读报的人占11%。也就是说,40%(29%和11%的总和)的年轻人是网络簇拥者。

图1

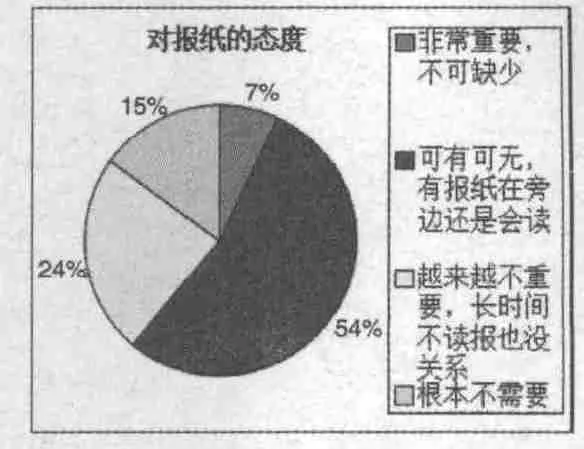

关于报纸的潜在读者,笔者是以调查对象对“读报”的态度而作判断的,问题设计为:“您认为读报在日常生活中的重要程度”。调查数据如图所示(见图2),报纸所拥有的7%的忠实粉丝根本不足以使其稳定持续发展下去,只有那54%的人才是报纸的潜在读者。这54%的潜在读者和上文所说的59%的不稳定读者的数据基本吻合,也就是说这两组数据同时证明了一个事实:40%左右的人放弃了报纸,接近60%的人介于报纸和网络媒介之间并偏向于网络,而坚持读报的年轻人不到10%,也许比这个数据更少。

图2

二、年轻人为什么不读报

年轻人不读报的原因中,“网络代替报纸”的信息获取方式占了大部分比例。同时,认为购买报纸不方便和“对现在的报纸不感兴趣”的年轻人也不在少数。笔者认为这些都只是表层原因,而新媒介的技术特征、受众心理的变化以及报纸的同质化现象才是年轻人倾向新媒介的主要原因。下面笔者对其进行详细分析,以期对报业实践和未来发展有所帮助。

(一)新媒介技术特征

宽广无际的内容提供个性化服务。受众在海量的信息中选择自己喜欢的媒介和内容,如微博、博客、数字报等,在论坛、微博等自媒体中,受众还可以选择自己喜欢的照片,设计个性签名……实现以网络为基础的新媒介最大的个性化服务,并以此获得年轻人的青睐。

新媒介的传播跨越时空界限。新媒介的信息更新速度快,其更新速度以“秒”为单位,能够在第一时间把信息传播出去,传播到全球任何一个有网络覆盖的角落。而报纸在被送到受众手里之前需要经过组稿、排版、印刷、派送等几个环节,头一天晚上的新闻要等到第二天才会出现在报纸上。

传统媒体是单向的自上而下的传播模式,意识形态较浓以及由上而下的控制权和主导权让读者处于信息选择的被动地位。而大多数新媒介是双向传播,受众既是信息的消费者,又是信息的生产者。这就更增添了新媒介的魅力,如博客、播客、微博、facebook、优视网、维基网等。

网络是视频、音频、图片、文字传播的集大成者,具备了所有传播媒介的传播方式和优点,表现手段最为丰富,使信息的传播更加生动、具有现场感,实现了信息多媒化的传播。相比之下,传统报纸单一的图片文字报道对受众的吸引力则显得单薄。

(二)新媒介时代受众心理的变迁

长时间以来,报纸作为主要媒介存在于我们的生活中,其媒介特征塑造了受众的一系列心理特征。首先,大多数的受众对报纸具有信任的心理,这种信任大于对网络媒体的信任,这是由于报纸在历史发展中长期处于主导地位,也正是报纸公信力的体现。其次,因为报纸是单向传播,报纸传播什么受众就接受什么,所以受众具有被动接受心理,没有及时地进行思想的交流和观点的交换,继而表现出从众心理。

网络等新媒介带给受众的则是自由和开放:信息的自由选择、观点的自由表达、开放的多元化思维,相比之下,报纸较浓的意识形态和由上而下的控制权让读者避之不及。在新媒介出现之前,报纸作为主要媒介并没有让读者感到不适,新媒介对报业的冲击就在于,新媒介出现之后,受众更倾向于选择报纸所没有的双向互动性和个性化服务。尤其是现在的年轻人的个性化心理和主体意识比以往任何时候都更明显。

同时,新媒介的盛行还带来了“信息免费”的消费心理。现在许多人更愿意为“连接”和“渠道”付费,而不愿意直接为某一内容付费,因为渠道意味着更丰富的选择。也就是说,受众愿意支付每个月的网费,但觉得每个月定阅报刊的费用是没有必要的。除此之外,新媒介的娱乐化功能使受众的好奇心理、对新鲜事物的接受能力增强,当传统报纸不能满足读者这一需求时,他们便自然而然地对报纸失去兴趣而转向新媒介。

(三)报纸自身原因分析——同质化现象严重

在报纸“白热化”的竞争中,受众资源、信息资源、广告资源都已经被各家报社最大化地“抢占”,这其中面临着诸多问题和挑战。其中难以避免的就有报纸同质化现象。报纸“同质化”是指在报业竞争中,各家报纸的内容、标题、形式都如出一辙,各报报道策划、营销手段都雷同,缺乏个性和特色,主要表现在三个方面:

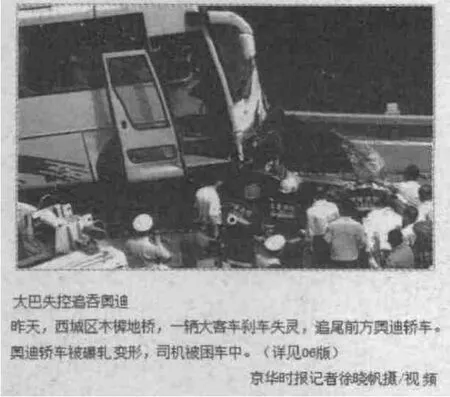

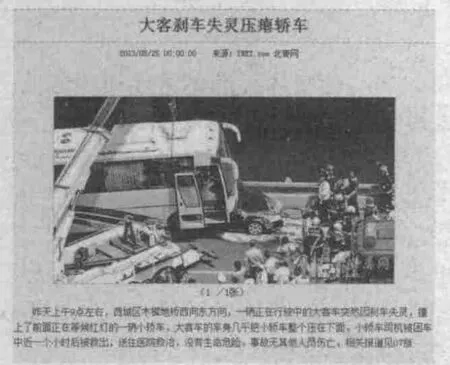

一是主题材料、形式雷同,新闻来源单一。许多报纸新闻内容、标题、延伸的知识基本相同,读者面对不同的报纸,只需看一份就能够知道其他报纸的报道。如《京华时报》和《北京青年报》在报道一起交通事故时,标题相似:“大巴失控追吞奥迪”、“大客刹车失灵压瘪轿车”,内容也找不出明显的差异(见图3、图4)。

图3 《京华时报》——“大巴失控追吞奥迪”

图4 《北京青年报》——“大客刹车失灵压瘪轿车”

二是编排手法和版面风格趋同。在版面编排手法上,报纸都采用大标题、大图片来吸引读者,风格相似,在诸多的竞争对手中也无法体现自己的特色,给读者多报一面的感觉,几乎无人从版面风格上找出它们的区别。如《华西都市报》、《京华时报》、《南方周末》在头版的编排上都采用封面式编排(见图5)。

图5 2013年5月25日《华西都市报》、《京华时报》、《南方都市报》的头版

三是目标读者的定位相似。笔者从网上搜集以《南方都市报》、《南方周末》、《羊城晚报》、《北京青年报》、《京华时报》和《光明日报》这些报纸为例:《南方都市报》以22—44岁高等学历、社会精英阶层及白领为主;《南方周末》定位为600万的知识型读者,城市读者是重中之重;《羊城晚报》的受众定位是年轻的都市群体;《北京青年报》读者平均年龄是35岁,25—44岁读者占50.2%;《京华时报》目标读者群是“上班族”中22—45岁、具有大专及大专以上学历背景的北京市民,约600万人;《光明日报》以知识分子为主。从数据看,以上六份报纸无论是以地域分类,还是从整体看,它们的目标定位都很相似,可以把这些报纸的读者定位共同总结为:年轻、都市、知识分子。读者定位的类似引发内容定位、传播方式定位都盯住同一片区域,必然会引起同质化现象。

新闻同质化现象致使采编人力资源、版面资源、社会资源的浪费,还剥夺了受众选择的自由,同时也降低了媒体的影响力和受众对其信任度,自然也就不利于年轻人对报纸的选择。

三、年轻读者对于报纸的重要性

目前中国人口正趋于老龄化,中国的报纸读者也正在呈老化的趋势,网络等新媒介成为年轻人获取信息的主要窗口。如果我们还不做出任何行动,等到这一批报纸读者逝世后,报业的生命也就意味着终结。如何挽回报纸的年轻读者群成为报纸生存的关键,因为年轻读者是报纸今后发展的新生力量和生命源泉,报纸要抢占市场份额,就必须要抓住年轻读者群。

那么,作为报业的工作者,就要了解年轻读者的需求,锁定年轻化目标,创办一份年轻人的报纸。报纸应强调特色化、独家化的报道,允许观点的多元化,增强版面的时尚感,这都会为传统报业争取更多的年轻读者提供可能性。在面临新媒介冲击的今天,“免费信息”在很大程度上博得了人们的注意力,所以,报人们也不妨思考一下传统报纸免费发行的策略。[内江师范学院校系科研立项“当代报纸的杂志化研究”(课题编号12NJS18)]

[1]范东升.拯救报纸[M].南方日报出版社,2011.

[2]崔保国.从战略角度思考和布局传统媒体的发展[J].中国记者,2012 (11).

[3]龚汉岚.双重压力下的报纸生存空间——从年轻读者的问卷调查看报业的发展[J].新闻爱好者(下半月),2010(2).

[4]陈业雷,陈红.新媒介时代受众心理特征变迁[J].青年记者,2011(1).

[5]曾凡斌.传统付费报纸和免费报纸的博弈及其启示[J].暨南学报,2010 (9).

[6]张大成.突破同质化 形成独特性[J].中国地市报人,2012(10).

[7]张斌.新媒介环境下报纸如何“年轻化”[J].青年记者,2010(9).