中间品出口对中国就业结构的影响*——基于技能、来源地和部门视角的分析

2014-12-10张少军

卫 瑞,张少军

(厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005)

一、引 言

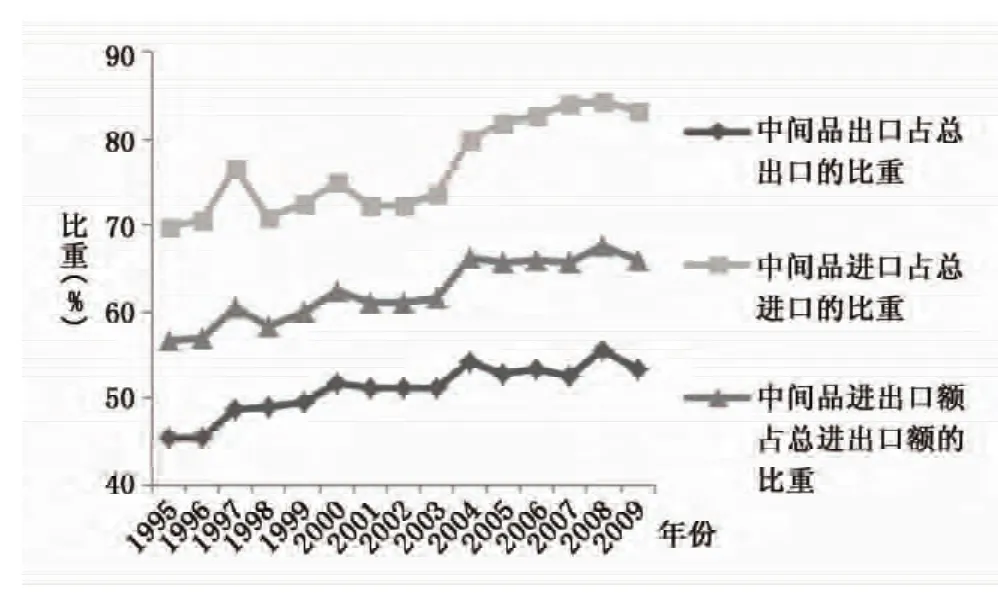

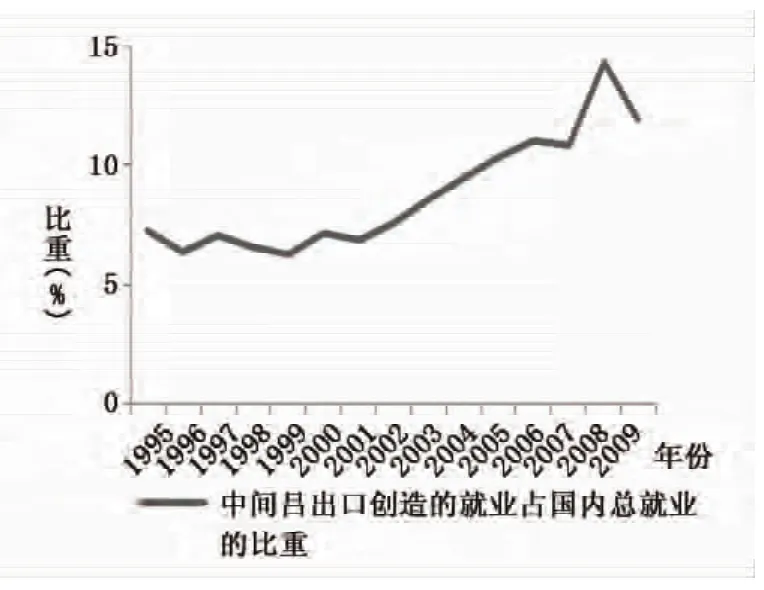

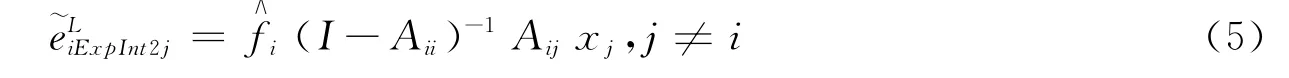

20世纪90年代以来,在全球价值链(GlobalValueChain,GVC)分割的背景下,中间品贸易增长迅速,国际贸易已经从过去的“商品的贸易”(tradeingoods)转变为“任务的贸易”(tradeintasks)(Grossman和 Rossi-Hansberg,2008),目前国际贸易中约2/3是中间品贸易(Johnson和Noguera,2012)。作为贸易大国,中间品贸易在中国对外贸易中的地位也在不断提高,中间品贸易对于中国就业的影响也在不断提升。如图1所示,1995-2009年,中国中间品贸易在进出口总额中的比重均超过50%。其中,中间品出口占总出口的比重在该期间平稳上升,2000年以后,中间品出口份额开始超过最终品的出口份额。相应地,中间品出口对中国就业创造的作用也越来越重要。图2显示,从2001年中国“入世”到2008年金融危机之际,中国中间品出口创造的就业占国内总就业的比重在持续、快速地增长。

图1 中间品贸易在中国对外贸易中的比重

图2 中间品出口创造的就业占国内总就业的比重

图2只反映了中间品出口对就业规模的影响,而中间品出口对就业结构的影响可能更具有研究价值。①本文中的就业结构包含三层含义:1.各种技能就业在就业总量中的构成情况;2.出口创造的就业中不同来源地的构成情况;3.各部门就业在就业总量中的构成情况。首先,中间品出口可能更有助于改善中国的就业技能结构。发展中国家嵌入全球价值链的目的除了增加就业数量,还希望以此改善国内劳动者技能,因此考察一国出口产品带来的就业技能结构变化是评估一国参与国际分工效益高低的一项重要内容。在研究期内,中国出口创造的中高等技能就业中中间品所占的比重均高于最终品的比重。②根据我们对中间品出口带动的就业、最终品出口带动的就业的测算,研究期内中国出口创造的中高等技能就业中中间品所占的比重始终高于50%,这意味着出口创造的中高等技能就业中最终品所占的比重始终低于50%,中国中间品出口带动中高等技能就业的能力可能要高于最终品。鉴于中间品贸易在中国出口贸易中占据了“半壁江山”,有必要将中间品出口从总出口中分离出来,单独考察其对就业技能结构的影响。其次,全球生产网络中的中间品贸易体现了网络成员之间的生产分工与协作,研究中间品出口创造就业的市场结构(来源地结构)可以从就业角度衡量中国对贸易伙伴的依赖程度,这在当前尤为重要。当前推动全球化的力量正在发生改变,相对于WTO谈判进展缓慢,双边贸易协定和区域贸易协定进展较快。目前美国主导的跨太平洋伙伴关系协议(Trans-PacificPartnershipAgreement,TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议(TransatlanticTradeandInvestment Partnership,TTIP)谈判几乎囊括了中国最主要的贸易伙伴,而中国可能遭受被“边缘化”的危险。在欧美国家欲重构国际经贸格局和中国面临被“边缘化”挑战的背景下,对中国中间品出口的市场结构及其相对应的就业创造进行实证研究,特别是对TPP所包括的东亚市场、TTIP所包括的欧美市场以及这两大贸易协议谈判之外的“金砖国家”市场所支撑的中国就业进行经验评估,从就业角度衡量中国对贸易伙伴的依赖程度,有助于中国应对新一轮国际经济秩序特别是贸易投资规则的制定,从而在经济全球化进程中占据更主动的位置。最后,由于劳动投入强度和外贸发展趋势在不同部门间存在差异,中间品出口对不同部门的就业创造具有不同的影响,并且动态变化,由此影响中国就业的部门结构。从部门层面分析中间品出口对就业的影响有助于理解中国就业部门结构的变迁,明晰今后扩大就业的产业政策方向。基于以上考虑,本文着重对就业技能结构、市场结构(来源地结构)和部门结构进行经验分析,考察中间品出口对中国就业结构的影响。

二、文献综述

国外对中间品贸易的就业效应的研究较早,但主要是从国际外包的视角进行分析(作为生产分割的主要表现之一,国际外包与中间品贸易紧密相关,例如承接国际外包能够促进中间品出口)。例如,Feenstra和 Hanson(1996),Anderton和 Brenton(1999),Foster等(2012),这些经验研究主要是基于回归分析方法。此外,不少国外学者采用投入产出分析方法研究对外贸易的就业效应。其中,Feenstra和 Hong(2010)利用中国2000年投入产出表测算了1997-2005年中国出口带动的就业量,发现出口结构变动、技术进步以及资本积累导致的劳动生产率的改变是静态就业创造系数法高估贸易就业效应的原因。Chen等(2012)将加工贸易从整体贸易中分离出来,用投入产出模型考察加工贸易和一般贸易对中国出口贸易增加值和国内就业的影响,发现由于使用较多进口中间投入,加工贸易带来的国内增加值和就业均小于一般贸易。

在国内,投入产出方法同样被大量地运用于分析中国对外贸易与就业规模、就业结构的关系。例如,周申和李春梅(2006)利用投入产出模型对1992-2003年中国工业制成品贸易结构变化对劳动力使用的影响进行了测量,发现中国工业制成品贸易结构变化对就业产生了不利影响。周申和廖伟兵(2006)利用投入产出模型研究1997-2004年中国服务贸易的就业效应,发现服务贸易的就业效应大于工业贸易,但服务贸易对就业的净影响相对较小。最近,周申等(2012)同样基于投入产出分析进一步考察中国工业制成品贸易结构变化对就业结构的影响,结果显示:偏向资本技术密集型产品的贸易结构变动不利于就业,并导致中国的就业结构偏向熟练劳动力。此外,盛斌和马涛(2008)利用动态面板数据分析了中间品贸易对中国工业总体与分部门的劳动力需求的影响,研究发现,中国中间品出口增加了劳动力需求,而进口减少了劳动力需求,中间品贸易加大了中国制造业就业的风险。吕延方和王冬(2011)采用相同的估计方法检验了外包对我国主要产业就业的动态效应,发现承接外包对劳动力需求有显著的正向影响。从已有文献来看,国内学者从多个角度研究贸易与就业的关系,但具体到中间品贸易对就业影响的研究却相对缺乏。

从国内外已有研究来看,投入产出模型是研究贸易与就业关系的主流分析工具之一;本文也采用此方法来分析中间品出口与中国就业结构的关系。与已有研究相比,本文的主要创新在于:第一,突破SRIO(SingleRegionInput-Outputmodel)模型的局限,利用世界投入产出数据库(WorldInput-OutputDatabase,WIOD)提供的多国投入产出数据,通过MRIO(Multi-RegionInput-Outputmodel)模型测算了中国出口中间品创造的就业。随着全球生产分割和中间品流动的密切,由于无法考察主要经济体与中国的产业关联情况,用SRIO模型测算就业暴露出越来越多的缺陷;而采用MRIO模型测算中国中间品出口创造的就业,考虑到了全球生产分割背景下国家之间的生产关联效应,更加符合目前生产环节在全球范围内分割这一趋势。第二,着重分析中间品贸易的就业效应,从技能、来源地和部门等三个方面对中间品贸易的就业结构效应进行细化研究,揭示全球生产网络深入发展背景下中国中间品出口对本国就业结构的影响。而目前对贸易的就业效应进行细化分析的研究仅限于分技能和分部门这两项。第三,除了考察中国中间品出口的就业效应,本文还选取“金砖四国”中的巴西、印度、俄罗斯以及发达国家中的德国、日本、美国进行对比分析,在世界主要贸易大国范围内对比考察一国中间品出口对该国就业技能结构的影响。

三、估算模型与数据说明

(一)中间品出口创造就业的多区域投入产出估算模型

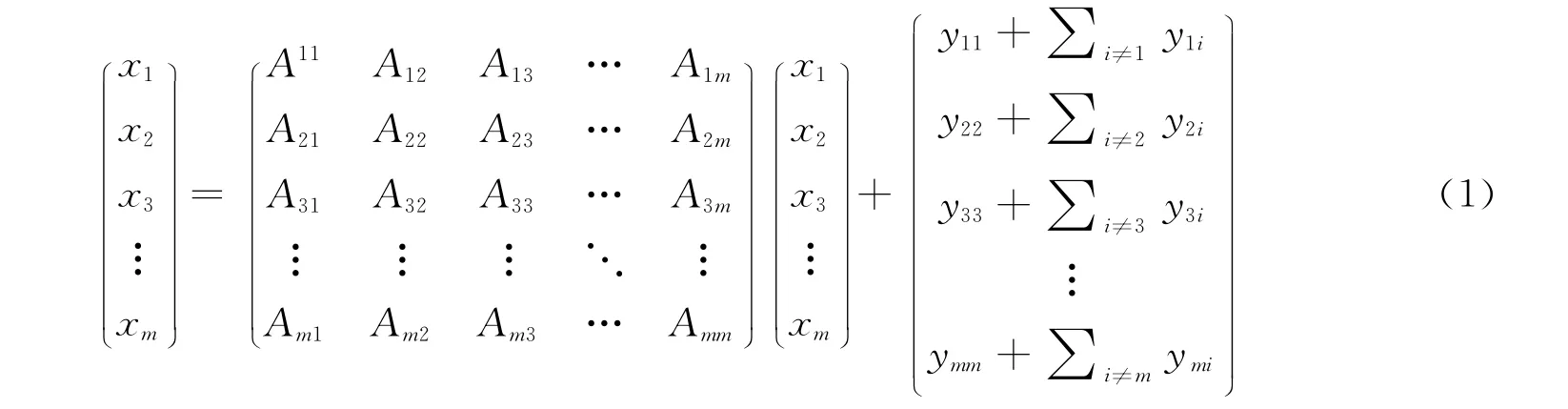

由m个国家(地区)组成的MRIO模型的基本等式可写成:

本文包含40个国家(地区)和一个ROW(restofworld)区域,有35个部门。①在本文模型中,ROW是一个加总区域,由一百多个发展中经济体(很多是低收入国家)和十多个经济规模较小的发达经济体(冰岛、瑞士、新西兰、挪威、安道尔、巴林、新加坡、文莱、巴巴多斯、以色列、列支敦士登、摩纳哥、卡塔尔、圣马、阿联酋)组成。xi表示国家i产出向量(35×1)。对角线上的子矩阵Aii刻画各国国内部门间的相互需求,即各国国产品的直接消耗系数矩阵;对角线外的子矩阵Aij是不同国家部门间的相互需求系数矩阵,刻画各国中间品贸易活动。Ai=Aii+∑j≠iAji,是国家i的直接消耗系数矩阵,其中∑j≠iAji是国家i对进口产品的直接消耗系数矩阵。yii表示国家i生产并用于满足国内最终需求的产品,yij(i≠j)是国家i生产但用于满足国家j的最终需求的产品,即国家i对国家j的最终品出口。

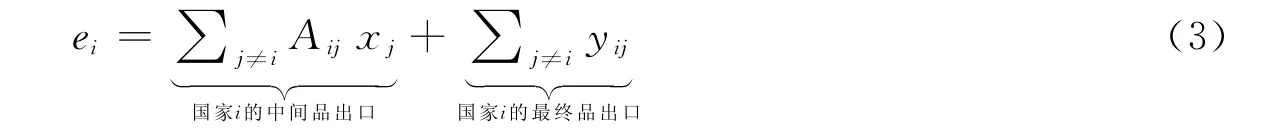

国家i向国家j的出口eij可以表示为:

国家i的总出口ei可以表示为:

把世界劳动投入强度矩阵写成fW=(f1,f2,…,fm)(1×1 435)行向量,其中m=41,fi是国家i的劳动投入强度行向量,各元素表示国家i各部门单位产值所需要的劳动投入(就业量)。因此,i国向j国出口中间品在i国创造的就业为:

i国向j国出口中间品在i国创造的分部门就业列向量为:

其中, 是以fi各元素为对角元素的方阵。i国向j国出口最终品在i国创造的就业为:

i国向j国出口最终品在i国创造的分部门就业列向量为:

为进一步分析出口创造的就业中各种技能就业情况,根据WIOD中劳动投入数据将i国劳动投入系数fi分解为高、中、低三类劳动投入系数,即:

(二)数据说明

本文使用的多区域投入产出数据和劳动投入数据均来自欧洲资助开发的世界投入产出数据库(WIOD)。WIOD提供的世界投入产出表包含41个国家(区域),每个区域包含35个部门,具体部门分类请参看表5。①有关WIOD数据来源、编制方法的详细介绍可以参考Dietzenbacher等(2013)。为消除价格影响,根据WIOD提供的现价和前年价多区域投入产出表,将各年投入产出表中的产出、中间使用和最终使用转化为2002年价格。分部门和分技能就业数据来自WIOD的社会经济账户,该账户与世界投入产出表的部门完全对应,无需再进行国家和部门的匹配。WIOD于2013年11月更新的投入产出数据的时间段为1995-2011年,2014年7月更新的社会经济账户数据的时间段为1995-2009年,因此本文设定的研究期间为1995-2009年。

四、中间品出口对中国就业技能结构的影响

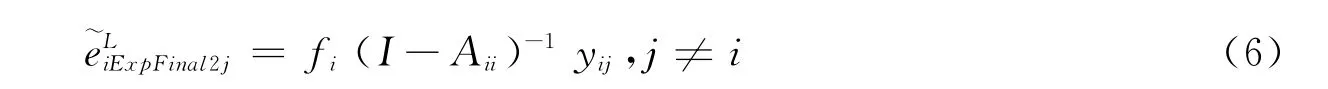

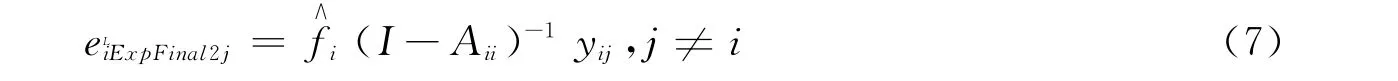

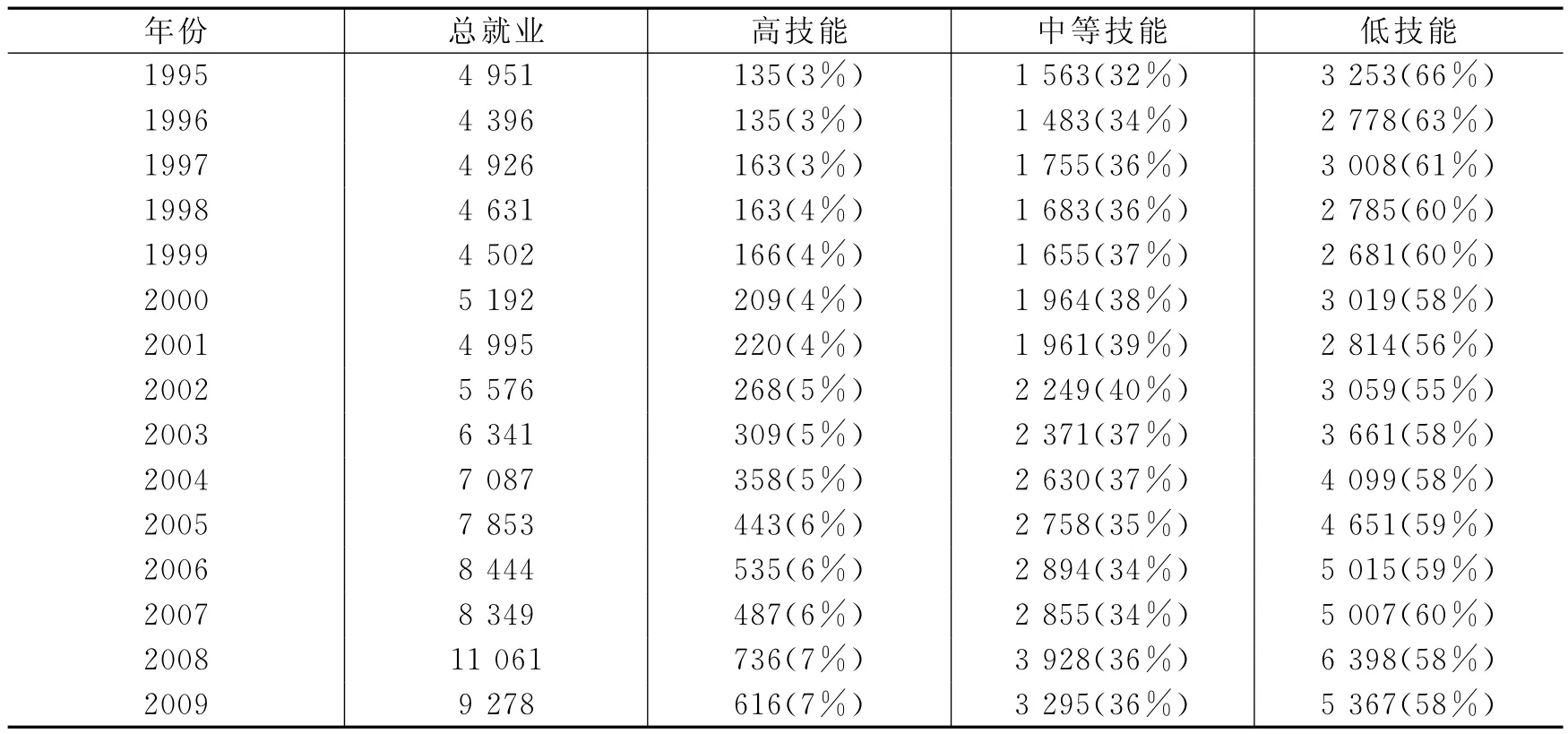

(一)1995-2009年中国就业技能结构的变动趋势:“入世”效应

表1报告了中间品出口创造的总就业和分技能就业情况。如表1所示,1995-2009年中国中间品出口创造的总就业和分技能就业都有较大幅度地增长,其中总就业增长了大约1倍,从4 951万人/年增加到9 278万人/年,分技能就业也增加了1-4倍。②同Chen等(2012)一样,本文测算的就业增加实际上是“人/年”意义上的,即当年出口增加的当年劳动投入人数。不过,从总就业中各种技能就业所占的比重来看,分技能就业比重保持相对稳定。具体而言,低技能就业一直是中间品出口创造就业的主体,比重约为60%,中等技能就业和高技能就业的比重约为35%和5%。而且,在相对比重保持相对稳定的同时,低技能就业的比重有略微下降的趋势,中等技能就业和高技能就业的比重有略微上升的趋势。

表1 1995-2009年中国中间品出口创造的总就业和分技能就业 单位:万人/年

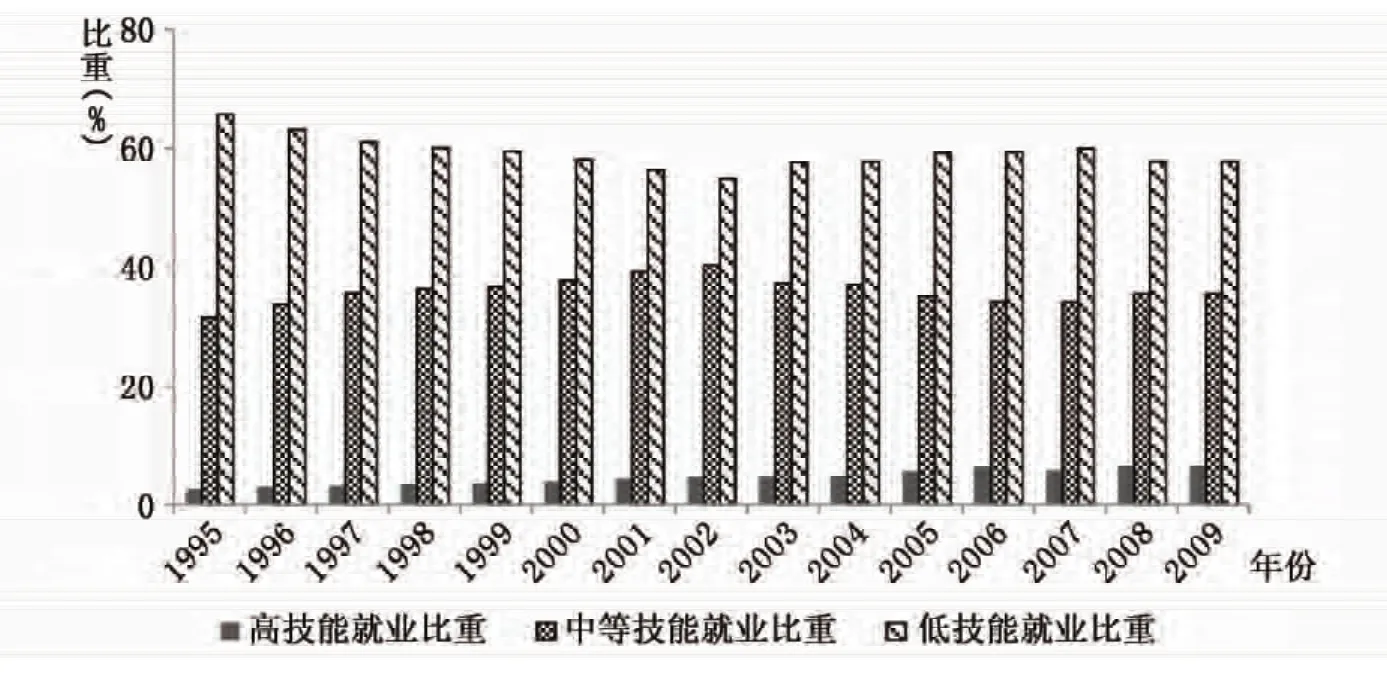

图3报告了中间品出口创造的分技能就业比重的变化趋势。从图3我们可以很清晰地看出:首先,研究期内低技能就业的比重呈现“V”字形变化趋势,2002年是最低点,2009年低技能就业的比重低于1995年的比重;中等技能就业的比重呈现倒“V”字形变化趋势,2002年是其最高点,而且2009年中等技能就业的比重高于1995年的比重。高技能就业的比重持续稳定上升。其次,在中低技能就业比重的差距方面,1995-2002年两者的差距在不断缩小,2002年两者的差距达到最小;2002-2009年,低技能就业的比重和中等技能就业的比重的差距又开始增大;但总的来说,2009年两者的差距要小于1995年两者的差距;中低技能就业的比重在图像上呈现“蝴蝶结状”。

图3 1995-2009年中国中间品出口引致的各类技能就业比重的变化趋势

因此,测算结果表明2002年是关键年,这可能是因为2001年“入世”对中国中间品出口形成的就业结构产生较大冲击。“入世”前,中间品出口形成的就业结构已经朝着较高劳动力技能的方向发展。而且鉴于劳动力技能结构的变化在一定程度上反映了产业发展水平的变化,该阶段中低技能就业比重差距的缩小反映了该阶段中国产业发展水平也有优化的趋势。“入世”后,出口贸易成为中国经济增长的三大引擎之一,全球范围内对中国制造业,特别是中低端制造业,比如纺织原料及纺织制品、电子产品、皮革和鞋类等的需求激增,中国在低技能劳动力产品上的比较优势得到充分发挥。因此本文的测算支持这样一种观点:中间品出口对国内劳动力市场的技能结构调整被外贸逆转了方向(2002年后中间品出口创造的就业中,中低技能就业占比的差距又开始扩大)。这可能意味着1995-2009年这15年来,尽管中国参与全球价值链和国际生产网络有所深入,但全面参与全球价值链不仅没有加快提升中国国内劳动力市场的技能结构,反而逆转了“入世”前国内劳动力市场就业技能结构的优化趋势,把中国的就业机会锁定在GVC低端。

以上部分探讨了“入世”对中国中间品出口创造的就业技能结构的影响;那么,与发达国家相比,中国中间品出口创造中高等技能就业的能力到底处于一个什么样的水平呢?下面的国际比较将揭示这一点。

(二)就业技能结构的国际比较

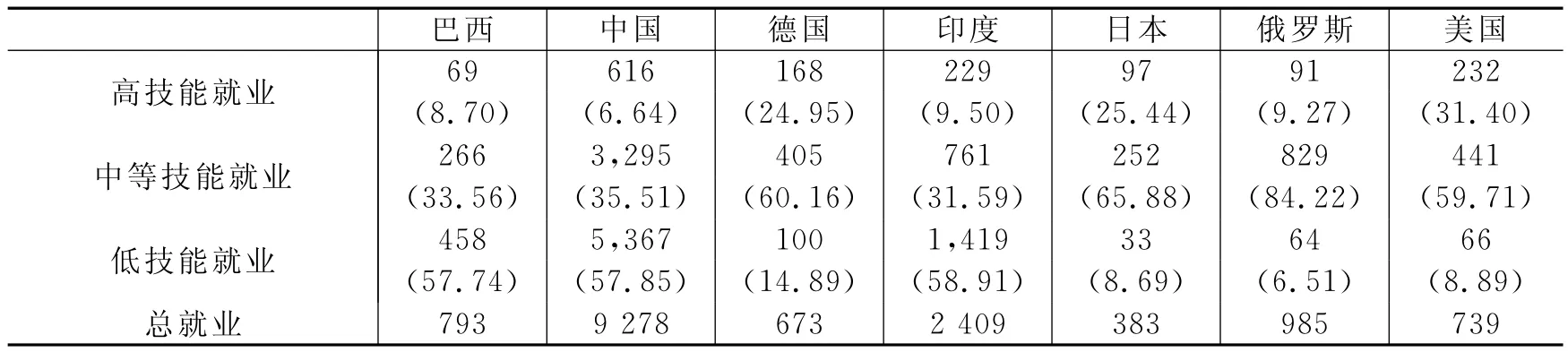

表2报告了中间品出口创造就业的国际比较。与“金砖四国”中的巴西、印度这两个国家相比,中国中间品出口创造就业的规模较大,2009年达到9 278万人/年。不过,剔除规模因素后,这三个国家中间品出口创造的就业结构非常相似。如表2所示,中间品出口创造的高、中、低三类技能就业的比重,巴西是8.70%:33.56%:57.74%,中国是6.64%:35.51%:57.85%,印度是9.50%:31.59%:58.91%。这三个国家的高、中、低三类技能就业的比重大约都是1∶3∶6。同样地,剔除规模因素后,德国、日本和美国这三个国家中间品出口创造的就业结构也非常相似。如表2所示,中间品出口创造的高、中、低三类技能就业的比重,德国是24.95%∶60.16%∶14.89%,日本是25.44%∶65.88%∶8.69%,美国是31.40%∶59.71%∶8.89%。这三个国家的高、中、低三类技能就业的比重大约都是3:6:1,其中日本的中等技能占比更高一些,美国的高技能占比更高一些。“金砖四国”中俄罗斯的情况比较特殊。俄罗斯中间品出口创造的就业中中等技能就业的比重高达84.22%,不仅高于“金砖四国”中的其他三个国家,也高于德国、日本和美国。WIOD对各国劳动技能的衡量统一采用劳动力受教育年限这一指标。俄罗斯出口中间品带来的中等技能就业比重较高这一现实,可能是俄罗斯的出口比较优势和俄罗斯国内劳动者人均受教育年限综合作用的结果。同样,“金砖四国”和德国、日本、美国在中间品出口所创造的就业技能结构方面的差异,也可能是出口比较优势和国内劳动力人均受教育年限综合作用的结果。

表2 2009年各国中间品出口创造的总就业和分技能就业 单位:万人/年

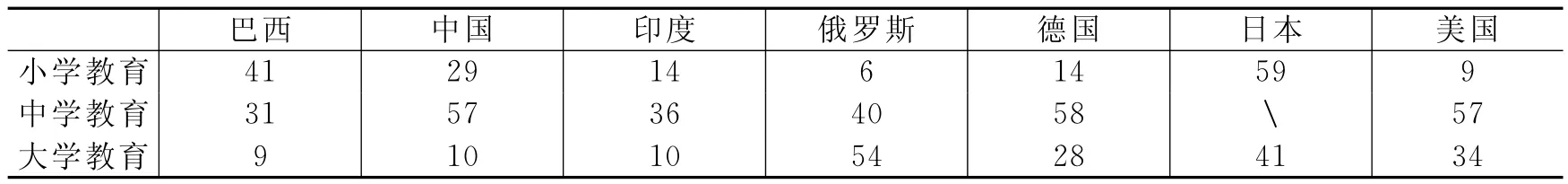

表3显示了上述各国劳动力中各种教育背景所占比重。表3中三种受教育背景基本对应着低、中和高技能就业者。①WIOD对各国劳动技能的衡量统一采用劳动力受教育年限这一指标。WIOD中的低技能劳动对应1997-ISCED分类中的1(小学教育或基础教育第一阶段)和2(初中或第二阶段的基础教育);中等技能劳动对应1997-ISCED分类中的3(高中教育)和4(大专教育(非高等教育));高技能劳动对应1997-ISCED分类中的5(高等教育第一阶段)和6(高等教育第二阶段)。从表3可以看出,在国内低技能劳动力占比方面,巴西、中国和印度的差异较大,但尽管有这样的差异,巴西、印度以及中国这三个国家中间品出口创造的就业中,高、中与低三类技能就业的比重大约都是1∶3∶6;而且,巴西、印度、中国中间品出口创造的中高技能、低技能的比重为4∶6,德国、日本和美国是9∶1,这么大的差距仅用各国国内劳动力技能高低的差异是解释不了的。比如,由表3可知,中国国内中高技能劳动者与低技能劳动者的比重是7∶3,但中国中间品出口创造的中高技能就业和低技能就业的比重是4∶6;印度国内中高技能劳动者和低技能劳动者的比重是3.3∶1,但印度中间品出口创造的中高技能就业与低技能就业的比重是4∶6。对于中国和印度而言,出口创造的就业结构反而劣于国内总就业结构,这应该是出口比较优势发生作用的结果。另外,对于俄罗斯来说,对比表2和表3可知,俄罗斯国内劳动力中的中等技能占比约为40%,但俄罗斯中间品出口创造的中等技能就业的比重高达84.22%。综上所述,这可能意味着,第一:同德国、日本和美国等发达国家相比,目前巴西、中国和印度这三个新兴经济体的比较优势还是依赖于低技能劳动力产品,或者说仍被锁定在低技能劳动力产品的生产。因为按照这几个“金砖国家”的国内人力资本水平,在中间品出口创造的就业中它们本应该有更高比例的中高技能就业,但现实是这几个国家出口创造的就业结构反而劣于国内总就业结构。所以,对于这几个“金砖国家”中间品出口创造的就业结构而言,出口比较优势起了很大作用。第二,俄罗斯中间品出口的比较优势在中等技能产品上。俄罗斯国内劳动力中,高技能的比重甚至高于中等技能,但俄罗斯中间品出口创造的就业中,中等技能就业者占比高达84.22%,这是国家比较优势竞争和市场选择的结果。

上述结论对国内劳动力市场结构调整和产业升级都具有重要启示意义。产业升级和就业质量的提升是一个相辅相成、互相促进的过程。从就业视角来看,产业升级也体现在技能结构的改善上,即高技能就业占比的不断提升。作为发展中国家,中国参与全球价值链的目标之一是创造就业和提升就业技能,但目前的情况是,尽管中国参与全球价值链和国际生产网络有所深入,但基本上只是中间品的贸易量在不断提升,而中间品出口所蕴含的劳动力技能并没有得到提升。而中国在中间品出口方面被低端锁定,参与全球价值链之初在低技能劳动力方面的优势转变为目前向价值链高端攀升的枷锁,全面参与全球价值链不仅没有加快提升中国国内劳动力市场的技能结构,反而逆转了“入世”前国内劳动力市场就业技能结构的优化趋势,把中国的就业机会锁定在GVC低端,相应地也制约了国内产业结构升级和产业链升级。

表3 劳动力中各种教育背景所占比重 单位:%

五、中间品出口对中国就业来源地结构的影响

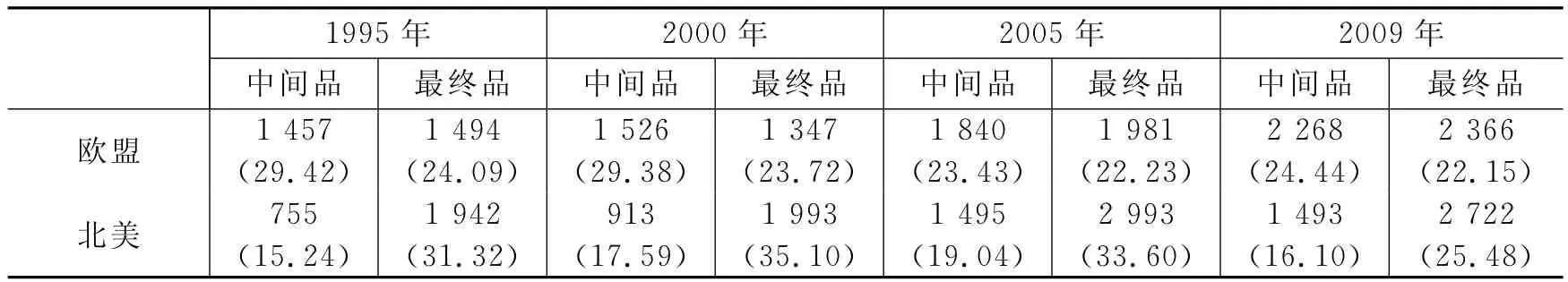

1995-2009年中国的主要出口市场包括欧盟、北美、东亚以及BRI。①欧盟指的是欧盟27国,北美包括加拿大和美国,东亚包括印度尼西亚、日本、韩国和中国台湾,BRI包括巴西、印度和俄罗斯。表4报告了出口到欧盟、北美、东亚以及BRI的中间品和最终品为中国创造的就业。从表4可以看出,欧盟、北美和东亚为中国带来的就业最多,2000年中间品出口带动就业的70.89%和最终品出口带动就业的86.18%来自这三个地区,但目前中国的出口市场更加广泛,这三个地区的重要性在下降,中国与BRI之间的贸易增长强劲。

分地区来看,欧盟是中国出口创造就业的重要市场,2009年欧盟共为中国创造就业4 634万人/年,出口到欧盟的中间品带动的就业和最终品带动的就业大约为1∶1。中国和北美地区的生产合作相对松散,最终品贸易占比较高,出口到北美地区的中间品带动的就业和最终品带动的就业大约为1∶2。此外,不管是从绝对额还是相对比重来看,东亚的地位都在下降。1995年,中国中间品出口带动的就业中,有28.86%来自东亚,中国最终品出口带动的就业中,有27.55%来自东亚;到2009年这两个比重分别降至14.55%和14.38%。而且,东亚与欧盟类似,在出口创造就业方面,中间品和最终品平分秋色。中国出口到巴西、俄罗斯和印度的产品为中国创造的就业增长较快,中间品带动的就业和最终品带动的就业增加了三倍以上。

表4 中国中间品出口创造就业的来源地分析 单位:万人/年

续表4 中国中间品出口创造就业的来源地分析 单位:万人/年

六、中间品出口对中国就业部门结构的影响

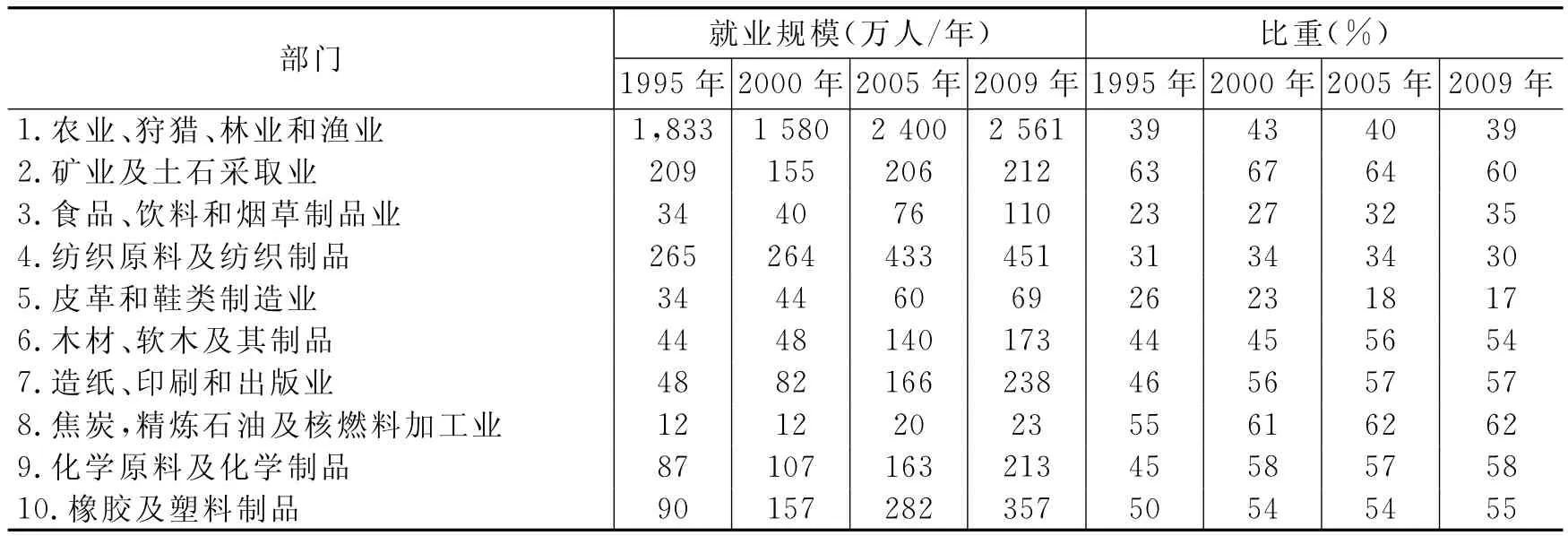

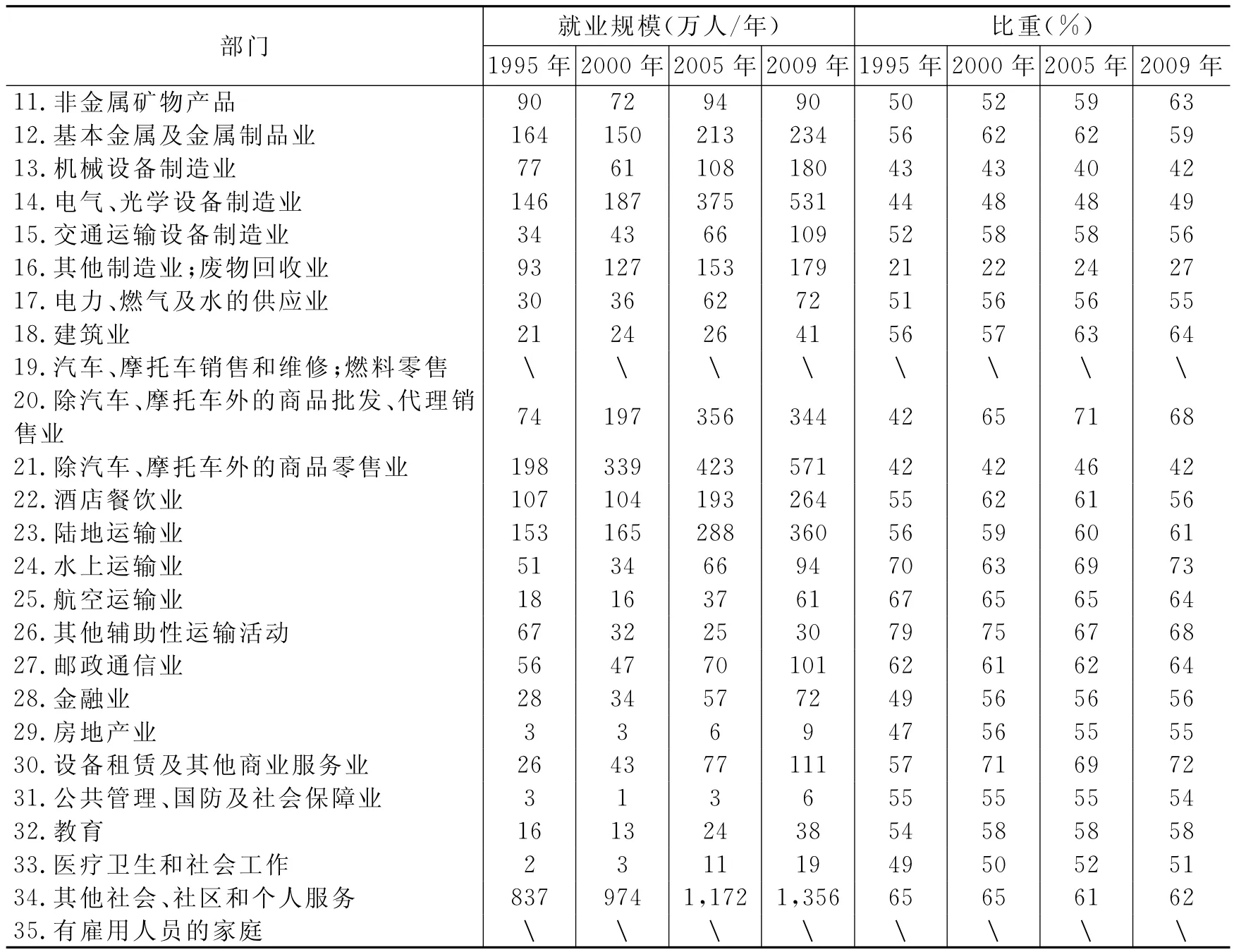

表5报告了各部门中间品出口创造的就业。从表5可以看出,在中间品出口创造的就业数量方面,每年均排在前5位的行业包括“农业、狩猎、林业和渔业”、“其他社会、社区和个人服务”、“纺织原料及纺织制品”和“除汽车、摩托车外的商品零售业”。“农业、狩猎、林业和渔业”中间品出口创造的就业较多,这主要可以归因于农业部门劳动投入系数较高。①1995年“农业、狩猎、林业和渔业”的劳动投入系数是1 371人/百万美元,一般制造业部门(WIOD投入产出表部门序号3-7、10、13-16,具体部门分类请参见表5)的劳动投入系数是86-818人/百万美元,服务部门的劳动投入系数是17-1 837人/百万美元;2009年“农业、狩猎、林业和渔业”的劳动投入系数是640人/百万美元,一般制造业部门的劳动投入系数是12-121人/百万美元,服务部门的劳动投入系数是11-611人/百万美元。作为劳动密集型部门和中国传统的出口优势,“纺织原料及纺织制品”带动的就业增幅而言相对其贸易规模扩张的速度并不大,这主要是因为随着制造业资本替代劳动进程的加快,劳动投入系数降低带来的就业减少部分地抵消了出口规模扩张带来的就业增加,加上我国出口贸易格局的调整,制造业出口创造就业的能力有下降的趋势。在所有部门中,服务部门的劳动生产率提升地最慢,这是服务部门中间品出口创造就业较多的主要原因。

值得注意的是:第一,表5中服务部门中间品出口创造的就业有较大幅度增加,这可能意味着中国承接国际服务外包的水平有所改善。第二,在出口创造的就业中中间品所占比重方面,“水上运输业”、“航空运输业”、“其他辅助性运输活动”所占比重较大,这一点也与服务贸易理论相符合:作为服务业中的生产性服务业,这三个部门是以服务要素贸易为主的,也可以说是以服务中间品贸易为主的。因此不难理解这三个部门出口创造的就业中,中间品占比较大。

表5 中国中间品出口创造就业的部门分析②WIOD中中国部门19(“汽车、摩托车销售和维修;燃料零售”)和部门35(“有雇佣人员的家庭”)的就业数据缺失。

续表5 中国中间品出口创造就业的部门分析①W IOD中中国部门19(“汽车、摩托车销售和维修;燃料零售”)和部门35(“有雇佣人员的家庭”)的就业数据缺失。

此外,制造业部门出口创造的就业中,中间品占比较低。由图1可知,1996年以后,中国总进口中,中间品所占比重始终保持在70%以上,2009年该比重高达83.29%。与此同时,作为中国出口贸易的重要组成部分,一般制造业部门②一般制造业部门主要包括“食品、饮料和烟草制品业”、“纺织原料及纺织制品”、“皮革和鞋类制造业”、“木材、软木及其制品”、“造纸、印刷和出版业”、“橡胶及塑料制品”、“机械设备制造业”、“电气、光学设备制造业”、“交通运输设备制造业”、“其他制造业;废物回收业”。一般制造业出口是中国制造业出口的主体,2009年所有制造业部门出口额中一般制造业部门出口额的比重为67.41%。出口创造的就业中,中间品所占比重只有17.42%-58.11%。可能的原因是,在全球生产网络中,中国对来自网络成员的半成品和零部件进行加工组装,再将最终品销往世界其他地区,中国在全球生产网络中只扮演出口平台的角色。

七、结论与启示

研究中间品出口对中国就业结构的影响,具有重要的价值。这是因为:第一,中间品出口可能更有助于改善中国就业技能结构。第二,研究中间品出口创造就业的市场结构,有助于从就业角度衡量中国对贸易伙伴的依赖程度。第三,研究中间品出口创造就业的部门结构,有助于明晰今后扩大就业的产业政策方向。为此,本文利用多区域投入产出模型估算了1995-2009年中国的中间品出口带动的就业,并从劳动者技能、来源地和部门三个方面考察了中间品出口对就业结构的影响。研究发现:第一,从技能来看,“入世”前中国出口中间品创造的就业结构在朝着较高技能的方向发展,“入世”后这种就业结构的调整被外贸逆转了方向。第二,从来源地来看,出口到欧盟的中间品为中国创造的就业最多;出口到北美地区的中间品创造的就业远低于最终品,这说明中国与北美的生产分工与协作相对松散;出口到“金砖国家”的中间品带动中国就业增长强劲。第三,从部门来看,制造业部门出口创造的就业中中间品所占比重远低于中国总进口中中间品所占比重,这可能意味着中国在全球生产网络中更多地是作为出口平台而存在。服务部门中间品出口创造的就业增幅较大,这可能意味着中国承接服务外包的水平有较大提升。

根据本文的结论可以得到以下三点启示:第一,从提升就业技能结构的角度来说,中国要加大人力资本投资和积累的力度,改善劳动者技能,实现产业升级和就业质量的提升。中国中间品出口创造的就业结构偏向低技能就业这一现象说明,中国在参与国际分工的过程中被锁定在低端环节,中国出口的中间品将被迫停留在低技能劳动力产品上。所以,经济的可持续发展要求中国进行产业升级,向全球价值链的高端攀升,加大人力资本投资和积累的力度,在利用外需创造就业机会的同时也要提升就业质量。

第二,从改善就业来源地结构的角度来说,中国要培育自己在关键零部件生产方面的竞争力,提高与发达国家在生产协作方面的联系程度,将自己牢牢嵌入国际分工体系,打破目前被动承接产业转移、极易被其他发展中国家替代的尴尬局面。

第三,从优化就业部门结构的角度来说,中国要大力发展服务外包和生产性服务业,把促进服务外包和生产性服务业的发展与国内扩大就业和经济结构调整目标结合起来。服务外包发展意味着服务分工深化,中国实行鼓励和促进承接服务外包政策,有助于通过提升服务生产效率以更好地实现经济发展和产业升级。另外,生产性服务业的发展一方面可以通过促进制造业的发展进而创造就业,另一方面生产性服务业本身也可以创造更多的就业岗位。

*感谢厦门大学经济学院黄建忠教授、张文城博士生对本文初稿的点评和建议。

[1]胡昭玲,刘旭.中国工业品贸易的就业效应——基于32个行业面板数据的实证分析[J].财贸经济,2007,(8):88-93.

[2]吕延方,王冬.参与不同形式外包对中国劳动力就业动态效应的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2011,(9):103-117.

[3]任志成,张二震.承接国际服务外包的就业效应[J].财贸经济,2008,(6):62-66.

[4]盛斌,马涛.中间产品贸易对中国劳动力需求变化的影响:基于工业部门动态面板数据的分析[J].世界经济,2008,(3):12-20.

[5]唐宜红,马风涛.国际垂直专业化对中国劳动力就业结构的影响[J].财贸经济,2009,(4):94-98.

[6]周申,李春梅.工业贸易结构变化对我国就业的影响[J].数量经济技术经济研究,2006,(7):3-13.

[7]周申,廖伟兵.服务贸易对我国就业影响的经验研究[J].财贸经济,2006,(11):73-77.

[8]周申,李可爱,鞠然.贸易结构与就业结构:基于中国工业部门的分析[J].数量经济技术经济研究,2012,(3):63-75.

[9]张华初,李永杰.论我国加工贸易的就业效应[J].财贸经济,2004,(6):87-89.

[10]Anderton B,Brenton P.Outsourcing and low-skilled workers in the UK[J].Bulletin of Economic Research,1999,51(4):267-285.

[11]Chen X,Cheng L K,Fung K C,et al.Domestic value added and employment generated by Chinese exports:A quantitative estimation[J].China Economic Review,2012,23(4):850-864.

[12]Dietzenbacher E,Los B,Stehrer R,et al.The construction of world input-output tables in the WIOD project[J].Economic Systems Research,2013,25(1):71-98.

[13]Feenstra R C,Hanson G H.Globalization,outsourcing and wage inequality[J].American Economic Review,1996,86(2):240-245.

[14]Feenstra R C,Hong C.China’s exports and employment[A].Feenstra R C,Wei S.China’s growing role in world trade[C].Chicago:Chicago University Press,2010.

[15]Foster N,Stehrer R,Timmer M,De Vries G.Offshoring and the skill structure of labor demand[R].WIOD Working Paper,No.6,2012.

[16]Grossman G M,Rossi-Hansberg E.Trading tasks:A simple theory of offshoring[J].American Economic Review,2008,98(5):1978-1997.

[17]Johnson R C,Noguera G.Accounting for intermediates:Production sharing and trade in value added[J].Journal of International Economics,2012,86(2):224-236.