320排容积CT冠状静脉对比剂浓度对评价冠状动脉狭窄的影响

2014-12-10LIMeng

李 勐 LI Meng

晏子旭 YAN Zixu

范占明 FAN Zhanming

徐 磊 XU Lei

宋 楠 SONG Nan

近年绿色影像的理念逐渐被医学影像学工作者所重视。随着双低技术、迭代重建算法等新技术的应用[1],多数学者通过努力在保障优质图像质量的基础上,合理地降低了辐射剂量和对比剂用量。本文通过观察不同冠状静脉对比剂CT值浓度对评估冠状动脉狭窄的影响,分析冠状动脉CT血管成像(coronary CT angiography, CCTA)中冠状静脉轻度显影对获得冠状动脉显影最佳时相的重要性,为提高CCTA检查的成功率和准确率提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2012-06~2013-06在首都医科大学附属北京安贞医院行冠状动脉造影(coronary angiography,CAG)的198例患者,造影前1~2周内均完成CCTA检查。其中3支病变患者37例,2支病变患者61例,1支病变患者71例,正常者29例。提取所有患者的CCTA影像资料,根据CCTA轴位容积影像冠状静脉CT值(图1)分为A组(0~50 Hu)98例和 B组(51~100 Hu)100例。扫描前患者均签署检查同意书,并进行碘过敏试验和呼吸训练;排除严重心功能衰竭、碘过敏试验阳性、血压不稳(收缩压<80 mmHg)、血清肌酐增高(>1.4 mg/dl)及甲状腺功能异常患者。

图1 CCTA轴位容积影像,在轴位测量冠状静脉CT值,并根据CT值进行分组

1.2 仪器与方法 使用Toshiba Aquilion One 320-MDCT,应用前瞻性容积扫描[2]。扫描参数:管电压100~120 kV,采取自动管电流调制[3,4],机架转速0.35 s,扫描范围120~128 mm,重建卷积核(FC03),迭代算法重建(AIDR 3D)[5,6]。根据患者的心率选择曝光时间窗和容积采集次数。扫描范围:患者足头位进床,上端起自气管隆突下1 cm水平,下至心脏膈面水平。监测层面为容积采集中心平面,均采用Sure-Start软件手动触发。选用非离子型对比剂碘普胺(370 mgI/ml),经肘前静脉留置18~20G套管针,采用双筒高压注射器两期注射法,第一期注射对比剂50~70 ml,流速4~5 ml/s;第二期注射30 ml生理盐水,流速4~5 ml/s。

1.3 图像后处理 采集数据以最佳时相重建后传入Vitrea工作站,对冠状动脉进行多平面重组(MPR)、最大密度投影(MIP)、容积再现(VR)处理。

1.4 图像质量评价 按照美国心脏病学会(AHA)标准评价冠状动脉树15段[7],将右冠状动脉分为近段(RCA1)、中段(RCA2)、远段(RCA3)、后降支(PDA)及左心室后支(PLB);将左冠状动脉分为左主干(LM),左前降支分为近段(LAD1)、中段(LAD2)、远段(LAD3),回旋支近段(LCX1)、中段(LCX2)、远段(LCX3),第一对角支(D1),第二对角支(D2),钝缘支(OM)。由2名有经验的副主任医师采用盲法对重组图像独立分析并对图像质量进行评级,再针对评判不一致的图像进行2次共阅片达成一致意见。评分标准分4级[8]:4分代表图像质量优,冠状动脉显示清晰,管壁连续完整、锐利;3分代表图像质量良好,管壁轻度伪影,但与周围组织分界清楚,不影响诊断;2分代表图像质量中等,管壁中度伪影,尚可做出诊断;1分代表图像质量差,管壁严重伪影,不能诊断。对于严重钙化的血管,管腔内观察困难不做评价。

1.5 辐射剂量 本研究不包括定位像和触发扫描的辐射剂量,仅为采集曝光的辐射剂量。通过CT自动计算得到容积CT剂量指数(volume CT dose index, CTDI)和剂量长度乘积(dose length product, DLP),由DLP乘以特定转换系数k得到有效剂量(effective dose, ED),转换系数参考欧盟委员会关于CT质量标准指南[9],k=0.014 mSv/(mGy ·cm)。

1.6 统计学方法 采用SPSS 17.0软件,两组冠状动脉图像质量评分比较采用秩和检验;不同影像医师对图像质量评估的一致性评价采用Kappa检验;以CAG为“金标准”对管腔狭窄≥50%的冠状动脉血管进行分析,计算CCTA诊断冠状动脉狭窄的敏感度、特异度、准确度、阳性预测值、阴性预测值,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

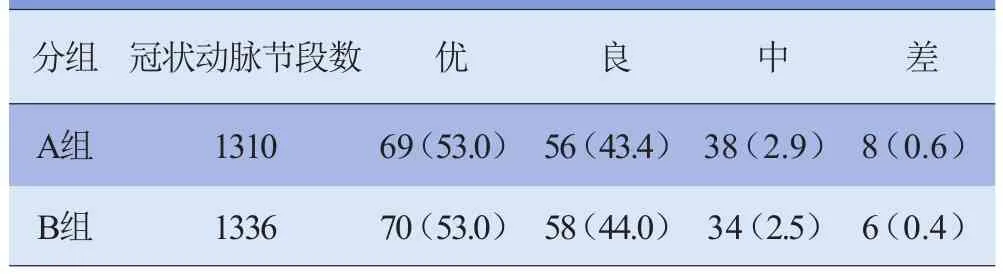

2.1 两组冠状动脉各节段的显示情况 CCTA检查结果中,A组98例患者可评价1310段冠状动脉,可诊断血管段达99.4%;B组100例患者可评价1336段冠状动脉,可诊断血管段达99.6%。导致未能诊断血管段的主要原因为运动伪影,主要影响右冠状动脉、前降支和回旋支的远段。两组冠状动脉各节段评价结果见表1。

表1 两组冠状动脉各节段评价结果比较[n(%)]

2.2 两组冠状动脉图像质量的差异 两组图像质量评分比较,差异无统计学意义(t=0.085, P>0.05)。2名影像医师对图像诊断的一致性较高(Kappa=0.81,P<0.05)。A组与B组前降支、回旋支、右冠状动脉的近段、中段、远段CT值和信噪比比较,差异亦无统计学意义(t=-21.038~2.19, P>0.05),见表2。

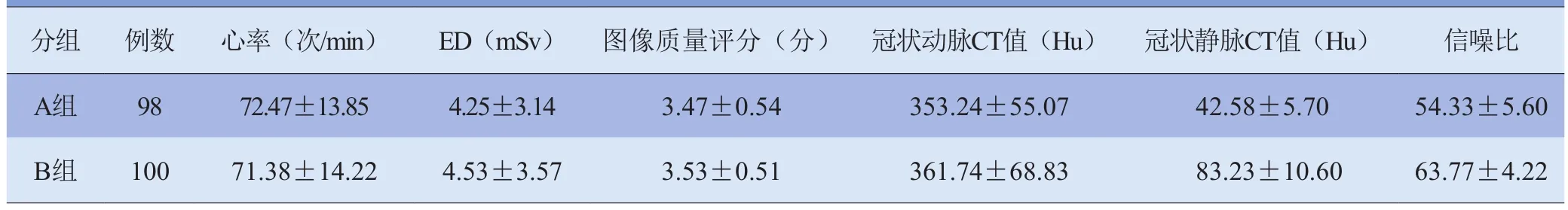

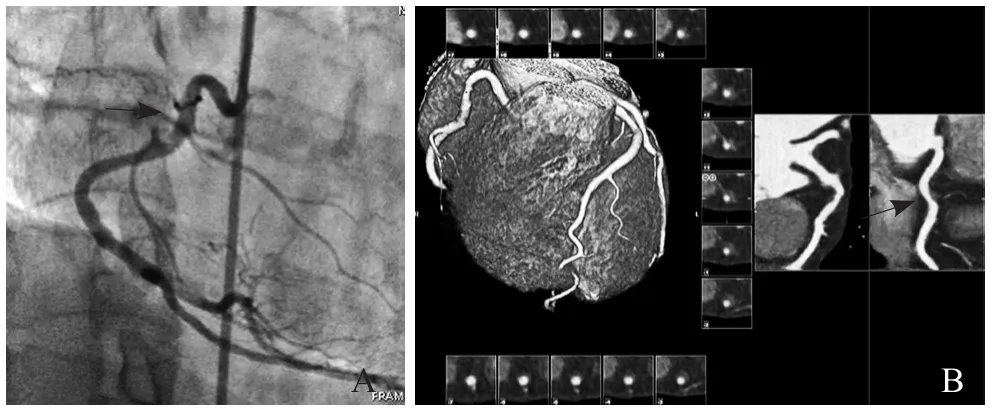

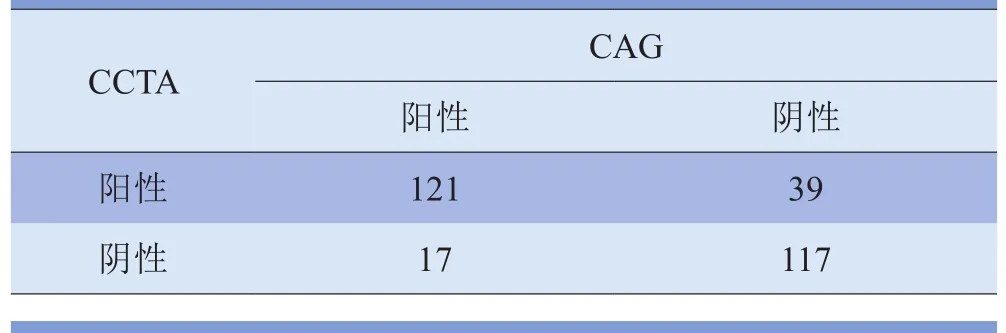

2.3 CCTA与CAG显示冠状动脉狭窄的吻合度 每组患者统计CCTA和CAG均可评价的前降支、回旋支、右冠状动脉。A组共获得294条血管,CCTA显像的敏感度、特异度、准确度、阳性预测值、阴性预测值分别为88%、75%、81%、76%、87%(图2)。B组共获得300条血管,CCTA显像的敏感度、特异度、准确度、阳性预测值、阴性预测值分别为92%、84%、88%、87%、89%(图3)。诊断出现假阳性多为管壁的钙化斑块和运动伪影造成,假阴性多为图像信噪比过低造成,见表3、4。

表2 两组图像质量及辐射剂量比较

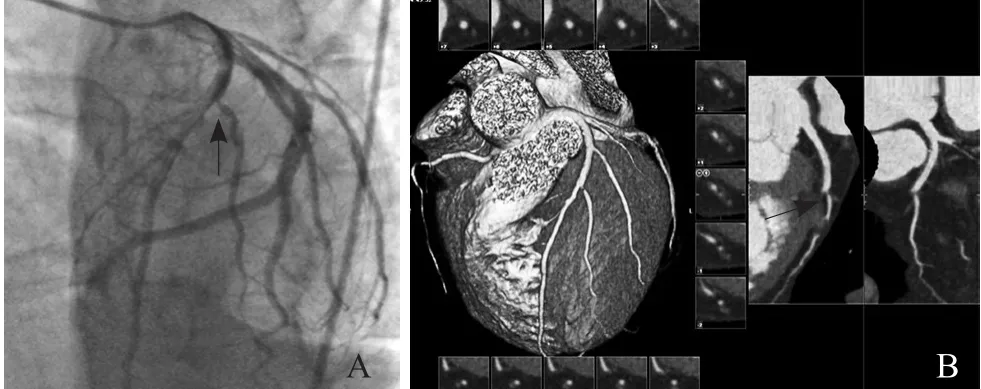

图2 男,65岁。数字减影血管造影诊断为右冠状动脉近中段轻度狭窄(A);CCTA轴位容积影像冠状静脉CT值37 Hu,CTA图像(B)对于狭窄评价过度

图3 男,48岁。数字减影血管造影诊断为冠状动脉第二对角支开口重度狭窄(A);CCTA轴位容积影像冠状静脉CT值87 Hu,同角度CTA图像(B)与数字减影血管造影显示病变血管一致性较高

表3 A组CCTA与CAG显示冠状动脉狭窄情况(条)

表4 B组CCTA与CAG显示冠状动脉狭窄情况(条)

3 讨论

3.1 结果分析 CCTA作为一种无创、快捷的检查手段具有较高的病变检出率[10,11],但容易受到患者病变因素(如有钙化斑块的血管)、呼吸运动伪影以及扫描触发时相的影响,有时会存在过度诊断的问题,因此,在对病变狭窄准确性评估上与CAG比较尚有一定的差距。冠状静脉显影往往是CCTA检查中容易忽视的信息。本研究根据正常人血液CT值分组,一般正常人血管内血液CT值不高于50 Hu,因此以50 Hu为分界点,A组设定为冠状静脉内无对比剂组,B组设定为冠状静脉内有对比剂组。尽管本研究为回顾性研究,但根据冠状静脉CT值分组发现A、B两组冠状动脉血管平均CT值接近的情况下,B组对于病变狭窄显像的敏感度、特异度、准确度、阳性预测值和阴性预测值均高于A组。B组得到的结果与文献报道[12]结果接近。因此,冠状静脉CT值应当予以重视。冠状静脉内有轻度对比剂回流可以理解为B组较A组冠状动脉充盈更充分,尽管CCTA对于冠状动脉小分支、侧支血管及心肌灌注的显示有一定的局限性,但本研究发现B组在以上信息的显示方面均优于A组。

3.2 触发模式选择 本研究所有CCTA检查均采用手动触发模式,与自动触发比较其优点在于可以针对不同患者的情况灵活调整触发时间点。尽管扫描监测层面不在冠状静脉水平,但可以通过增加感兴趣区CT值达峰延迟时间从而增加冠状静脉显影的可能性。触发时间点的选择对于获取冠状动脉显影的最佳时相起决定性作用。但由于个体差异较大,目前单凭调整扫描触发点达到冠状静脉的统一时相较为困难。行320排容积CT冠状动脉检查时,Sure-Start软件触发采用先屏气-后触发的扫描模式,故提高了获取冠状动脉峰值最佳时相的准确性,配合手动触发对目标血管时相的显示更佳。

3.3 冠状静脉显影的重要性 手动触发时感兴趣区的触发时间需要综合患者的病情、心功能、心率、肺循环时间、设备参数等因素进行调整。冠状静脉内有无对比剂回流是衡量冠状动脉是否充分充盈的重要标志。多数冠心病患者病变血管血流动力学发生改变,如病变血管狭窄段远端血管壁扩张、冠状动脉慢性闭塞患者侧支循环建立等。对比剂由动脉通过毛细血管网到达静脉的时间相应地延长。因此,当冠状动脉内对比剂密度达到峰值而冠状静脉内无对比剂回流,如A组提示为触发时间点选择过早,不利于对病变血管的真实显示;而当冠状静脉CT值>100 Hu[13],随着冠状静脉内对比剂密度逐渐增高,使冠状动脉与冠状静脉对比剂密度差逐渐降低。因此会逐渐增加对于冠状动脉血管观察的污染,增加图像后处理难度。

3.4 本研究的局限性 本研究中,当冠状动脉有重度钙化斑块存在时,无法准确地评估冠状动脉管腔的狭窄程度[14]。另外,部分冠心病患者冠状动脉狭窄程度与心肌缺血程度无正相关性,因此,冠状动脉狭窄程度是否能完全代表冠心病程度有待研究。

心脏CTA检查冠状静脉内显示适当浓度对比剂是判断CCTA最佳扫描时相的重要指标之一。对于狭窄≥50%的冠状动脉,冠状静脉内合适的对比剂强化可以改善冠状动脉狭窄的诊断准确性。影响CCTA成像质量的因素众多,综合患者个人信息个性化设计扫描预案,合理运用对比剂,是提高CCTA检查成功率和准确性的基础。

[1] Moscariello A, Takx RA, Schoepf UJ, et al. Coronary CT angiography: image quality, diagnostic accuracy, and potential for radiation dose reduction using a novel iterative image reconstruction technique-comparison with traditional filtered back projection. Eur Radiol, 2011, 21(10): 2130-2138.

[2] Dewey M, Zimmermann E, Deissenrieder F, et al. Noninvasive coronary angiography by 320-row computed tomography with lower radiation exposure and maintained diagnostic accuracy:comparison of results with cardiac catheterization in a head-tohead pilot investigation. Circulation, 2009, 120(10): 867-875.

[3] Defrance T, Dubois E, Gebow D, et al. Helical prospective ECG-gating in cardiac computed tomography: radiation dose and image quality. Int J Cardiovasc Imaging, 2010, 26(1): 99-107.

[4] Mulkens TH, Bellinck P, Baeyaert M, et al. Use of an automatic exposure control mechanism for dose optimization in multidetector row CT examinations: clinical evaluation. Radiology,2005, 237(1): 213-223.

[5] Nishimaru E, Ichikawa K, Hara T, et al. Novel method of noise power spectrum measurement for computed tomography images with adaptive iterative reconstruction method. Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai Zasshi, 2012, 68(12): 1637-1643.

[6] Yoo RE, Park EA, Lee W, et al. Image quality of adaptive iterative dose reduction 3D of coronary CT angiography of 640-slice CT: comparison with filtered back-projection. Int J Cardiovasc Imaging, 2013, 29(3): 669-676.

[7] Austen WG, Edwards JE, Frye RL, et al. A reporting system on patients evaluated for coronary artery disease. Report of the Ad Hoc Committee for Grading of Coronary Artery Disease, Council on Cardiovascular Surgery, American Heart Association. Circulation, 1975, 51(4 Suppl): 5-40.

[8] 徐磊, 晏子旭, 张兆琪, 等. 双源CT低剂量前瞻性心电触发序列扫描在冠状动脉血管成像的应用. 中华放射学杂志,2009, 43(7): 700-703.

[9] European Commisson. European guidelines on quality criteria for computed tomography. Report EUR 16262 EN. http://www.drs.dk/guidelines/ct/quality/index.html.

[10] 晏子旭, 张兆琪, 徐磊, 等. 双源CT低管电压降低冠状动脉CTA辐射剂量. 中国医学影像技术, 2009, 25(9): 1614-1616.

[11] 张辉阳, 周智鹏, 邱维加, 等. 64层螺旋CT心脏冠状动脉检查前瞻性心电门控扫描技术降低辐射剂量的研究. 中国医学影像学杂志, 2011, 19(7): 495-498.

[12] 徐磊, 杨琳, 张兆琪, 等. 320排CT对心房颤动患者冠状动脉CT成像的研究. 心肺血管病杂志, 2013, 32(5): 614-617.

[13] 侯阳, 郭启勇, 岳勇, 等. 对比剂注射速率对64层CT冠状静脉成像质量的影响. 中国医学影像技术, 2007, 23(12):1805-1808.

[14] 任红, 袁宏丽, 崔进国. 320排螺旋CT冠状动脉成像诊断无症状冠心病. 放射学实践, 2013, 28(6): 655-657.