基于医学人才视角的科技奖励激励机制分析*

2014-12-10徐顽强

徐顽强,朱 喆

(华中科技大学 公共管理学院,湖北 武汉 430074)

医学人才是指在医学领域拥有本学科专业知识技能,并在临床、科研、教学、管理等领域发展中具有突出贡献的人,医学人才是在医学领域内进行科技创新和科学研究的行为主体。科技奖励是我国建设创新型国家的重要科技政策,科技奖励激励科学家及其群体强烈的建功意识和追求自我实现的价值目标,通过各种报酬和奖励刺激科学家的动机,从而使对科学的企望得以实现。[1]

一、医学科技奖励客体的特殊性

医学人才作为医学领域的主要活动主体,面临着整个社会复杂的外部环境,从经济学角度来看,医学人才是一名理性的经济人,利益是作为一个理性经济人的最大驱动力。正因为有利益的驱动,激励机制才会产生出其有效的激励作用。马克斯·韦伯认为:“尘世中的一切国家、一切时代的所有的人,不管其实现这种欲望的客观可能性如何,全都具有这种欲望”。[2]医学人才作为医学科技奖励的客体对象,其本身具有以下几点特殊性特征:

(一)群体结构较复杂

随着全世界医学科技的不断进步,医学领域所面临的对象千差万别,医学领域的组成结构也相对较为复杂。医学科技型人才作为医学领域的构成主体,拥有高智商、高学历、高知识、高素质,医学人才掌握着国内外最先进的医疗技术,引领着国际最前沿的学术观点,其人力资源结构呈现出知识密集型和创新型等特征。根据当前我国的医学人才在整个医学领域的分布现状来看,医学人才在组织业务活动中往往具有双重性,甚至多重性。医学人才在组织活动中除了面对不同的病人进行临床治疗之外,其大部分群体同时也兼任着组织机构的教学、科研、管理、党务等方面的工作。而基于医学奖励对医学人才激励的视角来看,由于医学领域的多样性,各个领域内针对医学人才的奖励项目、成果界定逐渐呈现出复杂性等特征。

(二)流动性较强

随着我国经济社会改革的不断深入,社会阶层结构间流动性增强,其阶层结构本身相应的发生着变化,阶层结构变化所需的传统资本已逐渐向知识资本所转移,知识资本是知识经济时代组织赖以生存和发展的根本动力。医学人才拥有高知识、高技术,在医学领域所拥有的知识资本相对较多,作为社会阶层结构组成的个体,医学人才所拥有的知识水平、综合素质等基本要素是其向上流动的重要资本,而丰富的知识资本结构也导致了医学人才对组织的依附程度较低,在市场经济条件下,社会阶层结构流动速度加快,知识资本间的竞争已经取代了过去传统的人才雇佣模式。在组织活动中,如果医学人才认为组织无法提供给自身更加优秀的平台,实现自己的职业发展,这将会加速其职业的流动。因此,医学人才在工作的选择上拥有高度的自主选择性,其组织流动性也相对较强。

(三)需求层次较高

根据马斯洛的需求层次理论,理性人的需求都具有层次性,其需求模式也往往呈现出由低到高逐渐上升的趋势,马斯洛将人的需求分为生理、安全、交往、尊重、成就五个由低到高的层次。他认为,人们在获得低层次的物质需求后,将会追求尊重、成就等更高层次的需要。医学人才拥有较高的知识水平和综合素质,在社会阶层结构中,医学人才处于阶层结构的顶层,其大部分群体已经拥有了基本的物质需要。科技人员期望获得“承认”的欲望虽然是无限的,但就某个人某项具体的领域而言,欲望则是相对的、有限的,其欲望强度可能会随着获得奖励数量的增加而减弱。[3]对于医学人才来说,本领域内的物质需求已经无法对其产生激励作用,他们更加关注于个人的社会评价、地位、以及社会荣誉,并希望运用自身的科研水平、临床效果来得到社会的认可。因此,在奖励活动中,往往低层次的物质激励会对医学人才产生激励效用递减现象。

二、科技奖励与医学人才激励的互动关系

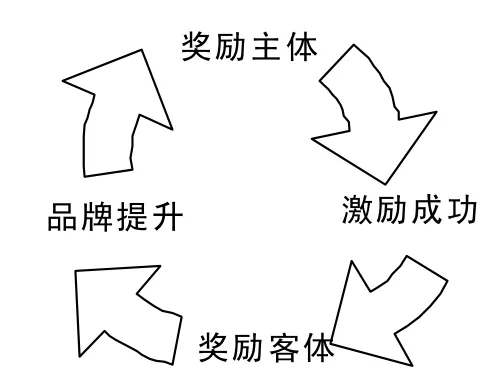

完善科技奖励制度,培育大批科技创新型人才是我国在建设创新型国家过程中所提出的跨越式发展路径。在医学领域,不断完善的医学类科技奖励制度将会对医学人才产生出有效的激励效果,奖励主体与奖励客体之间也会形成相互影响、相互作用的良性互动关系。如图1 所示:

图1:科技奖励与医学人才激励的互动关系

(一)奖励客体创新性提高

对于科技奖励客体的医学人才来说,医学人才作为科技奖励的核心对象,其本身就是以理性经济人所存在的,奖励客体的自利性表现不仅仅是对于奖励的物质基础追求,更多的是对于个人成就感的体现和得到整个社会的认可,对于奖励客体的医学人才来说,在临床、科研、教学、管理等领域所取得的研究成果都需要得到顶层部门以及社会公众的认可,而成果认可方式往往体现在该学科领域的科技成果奖励上。由于作为奖励客体的医学人才本身具有复杂性和特殊性等特征,有效的科技奖励制度在设计上不仅给予奖励客体物质上的奖励,同时给予其精神奖励以及社会荣誉等非物质性奖励,医学科技奖励制度的不断完善将会有效的激发出医学科技型人才的创新性和主动性。此外,在医学科技奖励主体实施奖励活动时,奖励主体与奖励客体之间所形成的良性互动过程将会产生获奖人员的“示范性效应”,在同一学科领域,“示范性效应”是激励客体积极性、创造性的有效手段,通过获奖医学人才的“示范性效应”将会在奖励客体之间形成良性竞争,从而有效的推进我国医学领域的不断发展和创新。

(二)奖励主体品牌形象提升

对于科技奖励主体的医学奖励来说,科技奖励是通过各种形式的褒奖和表彰,对科技人员研究能力、水平和创造性科研成果的承认与肯定,是对奋战在科技前沿领域、富有创造性才能和拥有成果的科技人员的物质和精神上的补偿或回报,以期形成正确的政策导向。[4]医学科技奖励是在医学领域内给予奖励客体的成果和个体的认可方式,我国的国家级科技奖励(国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科学技术合作奖)是当前医学类科技奖励的最高荣誉,部分省部级科技奖励、社会科技奖励(中华医学科技奖、中华中医药学会科学技术奖)等奖项也共同形成了我国医学领域的奖励主体,在进行奖励活动的过程中,科技奖励主体对奖励对象所进行的有效激励将会提升奖励客体的奖励申报成果水平和申报意愿,通过奖励客体的成果水平和积极申报意愿所带来的“社会性效应”将有效的提升奖励主体的品牌形象,从而形成与奖励客体的良性互动。

三、医学科技奖励激励效果维度分析

医学类科技奖励对医学领域人才的激励效果是检验科技奖励政策设计科学与否的客观标准,而医学类科技奖励的激励效果可从奖励主体、奖励方式、奖励客体等三个维度来展开分析。

(一)奖励主体维度分析

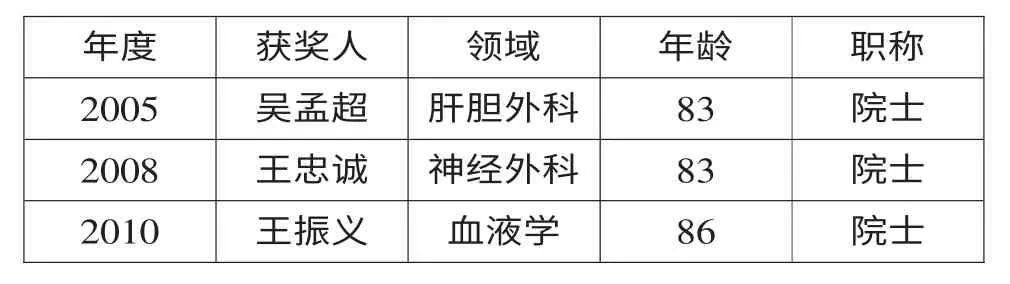

政府奖励的社会效应比社会奖励要高。我国当前的医学类科技奖励主要分为政府奖励和社会奖励,由于我国的历史、经济、社会环境等因素的影响,一直以来,我国以政府科技奖占主导地位,并形成相当高的权威和影响,奖励声望远高于社会力量奖。[5]政府奖的奖项设计、社会效应以及授奖待遇等也远远超过社会奖励。例如,在我国最高科学技术奖奖项中,从2000年到2013年度,医学领域获得国家最高科学技术奖的共有3 人,分别是2005年度获奖人肝胆外科专家吴孟超院士、2008年度获奖人神经外科专家王忠诚院士以及2010年度获奖人血液学专家王振义院士,其三人都是医学领域的首席专家学者,在最高科学技术奖奖项待遇中,除了丰厚的物质性奖励之外,颁奖形式、媒体宣传力度等奖励待遇都比一些社会奖项的奖励待遇和所带来的社会效应要高。如表1 所示:

表1:2000年至2013年国家最高科学技术奖(医学领域)获奖者

政府奖励的衍生待遇比社会奖励要高。获得国家级政府奖励专家,往往都会衍生出更多的福利待遇,例如提高工资、职务晋升、住房改善、子女安排等衍生待遇,而社会奖励一般都是一次性的,甚至部分单位在获奖人职称评定、工资调整等方面上不予认可社会性奖励,政府奖励在与社会奖励的衍生待遇上形成了较大的差异。

(二)奖励方式维度分析

物质激励效用呈递减现象。从奖励方式这一纬度来分析,我国当前在医学领域的奖励方式主要分为物质奖励和精神奖励两种。但针对于医学人才这一特殊群体,其住房、交通、教育、工资等基础性物质待遇都较为丰富,医学人才往往会追求更高层次的需求,如个人成就、社会认可等方面。根据边际效用理论,人们在消费某一商品时,每增加一个消费单位,所增加的效用递减,最后一个消费单位的效用最小。决定商品价值的,不是它的总效用,也不是它的平均效用,而是它的最小效用,即边际效用。[6]在科技奖励制度中,如果单纯的对医学人才进行物质性奖励并将物质性奖励不断增加,则对医学人才的激励效用将会呈现出递减的趋势。

精神激励强度不够。据调查显示,我国80%的医学类人才希望获得较大的社会荣誉,而不仅仅是物质上的待遇。除了国家级的科学奖励外,社会公众对医学类的社会奖励认知较低,部分科技奖励没有进行媒体宣传,社会影响力较小,奖励对象所获得的精神性激励相对较差。此外,我国当前医学类科技奖励的物质激励和精神激励的强度都不是很高,与医学人才所产生的社会贡献不成正比,难以发挥出有效的激励作用。

(三)奖励客体维度分析

奖励客体差异化需求无法满足。医学科技奖励往往是一个连续性、整体性的系统,而针对奖励客体来说,医学人才本身具有差异化需求,而为了保证科技奖励具有整体性社会效果,医学科技奖励的奖励方式往往难以满足奖励客体的差异化需求,从而造成激励效用不足的现象。

奖励客体获奖期望较低。王炎坤在《科技奖励的社会运行》中认为,科技人员的科研动力取决于他们对科技奖励的预期价值和预期价值可能实现的程度。[7]在科研活动中,奖励获得的概率越大则奖励客体的科研积极性就越高。据调查,在医学领域,医学人才往往都对本学科领域的科技奖励产生出价值需求,但其申报奖项的动力却较弱。当前,我国政府奖励被逐渐压缩,获奖门槛相对较高,例如国家最高科技技术奖在13年中仅有3 位医学类专家获得此荣誉,且都是两院院士在老年时才获得此殊荣(如表1 所示)。而相比较医学领域的政府奖励,我国的社会奖励还相对较少,奖励效应较低,奖励机制还不够完善。因此,造成了政府奖励不足、社会奖励落后的现象,对医学人才的激励作用产生了较大的影响。

四、提升医学科技奖励激励作用的路径

医学科技奖励激励的对象是在医学领域具有突出社会贡献的人才群体,只有不断提高科技奖励的社会效应、完善科技奖励的奖励方式,才能对我国医学领域的创新型人才实施有效的激励作用。

(一)加强社会科技奖励机制建设

当前,我国的政府奖励模式由过去的“广而多”逐渐向“少而精”转变,政府科技奖励的类别逐渐减少,奖励门槛逐渐提高,在医学领域,许多具有社会突出贡献的医学人才获奖渠道较为狭窄,造成其科研水平、科研成果无法得到社会认可,且同时出现了“科研疲软”现象,影响着我国医学领域的创新和发展。在发达国家,政府类科技奖项也相对较少,但其社会奖励力量相对突出,著名的诺贝尔奖就是由以瑞典著名的化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔的部分遗产作为基金所创立的,其奖励力度、社会影响力均超过了政府奖项。我国当前由民间团体或个人所设立的医学科技奖励相对较少,其社会影响力、奖励待遇以及奖励形式都还处于政府奖励之下,我们应不断培育我国医学领域社会奖励机制的建设,加强其社会影响力和奖励待遇,从而对更多的医学科技人才发挥出激励作用,引导其科研积极性和创新性,推动我国医学领域的跨越式发展。将科技奖励由现行的主要依靠政府主办的模式,逐步向政府主管、社会力量主办的模式转变,由社会力量来办奖,应该成为科技奖励的发展趋势[8]。

(二)加强医学科技奖励评选公正性

科技奖励的公正性是影响医学人才激励效果的重要指标。医学科技奖励在评选中往往存在着评选主体与评选客体之间信息不对称等现象,评选过程中的不透明、不公开也会影响对奖励客体的激励效果。当前,我们应不断加强医学科技奖励评选制度的公开性、公正性。首先,在评选的专家遴选中,完善评选专家遴选机制,运用信息化技术进行网上盲审回避制度,使奖励客体无法接触到评选专家,评选专家也只见参评项目而无法获取奖项申报人员信息;此外,在评审过程中,引入第三方监督机制,接受社会公众和媒体舆论的监督,加强我国医学科技奖励制度的公信力建设,打造我国政府奖励和社会奖励的权威性。

(三)丰富医学科技奖励方式

完善物质激励,坚持物质激励与精神激励机制相结合。医学人才因其自身具有高技术、高知识等特殊性特征,人才群体的各项基本生活待遇较为丰厚,根据马斯洛的需求层次理论,医学型人才往往渴望得到社会的认可和个人成就感的提升,单纯强力的物质奖励在对其激励过程中会出现边际效用递减的现象。在丰富医学科技奖励方式的模式上,应该加强对医学人才的精神激励,通过颁奖环境改善、提高媒体宣传力度等方式来对在医学领域具有突出社会贡献的群体进行有力的社会宣传,创造奖励的社会荣誉平台,加大社会公众对科技奖励奖项的认知力度,从而有效的提升医学人才的个人成就感,完善科技奖励的激励效用。而针对医学人才的精神奖励机制应进行科学合理的顶层设计,精神奖励往往要配合相应的物质奖励手段才能发挥其重要效应,构建精神奖励与物质奖励的科学机制,从而在对医学领域中的领军人才产生有效的激励效果。

(四)构建医学奖励第三方评估机制

医学领域本身就具有其复杂性与多样性,医学科技奖励的奖励客体呈知识密集型特征,奖励对象群体的需求也相应具有差异化特性。在构建医学领域科技奖励机制的同时,应构建出符合奖励客体专业领域的科技奖励机制,如骨科医学、眼科医学、内科医学等各学科。此外,由于医学各学科领域的成果内容不同、成果标准也不同,当前,应建立出科学合理的成果评估机制,引入社会组织、企业构建独立的第三方奖励评估机制,国内现行评估体系与指标应与国际接轨,评估标准量化,重视对其转化的预期效果与应用性评估和“二次推广”指标评估[9]。在重大科技奖项认定之前引入第三方评估机构来进行社会贡献、社会效应等方面的评估论证,在奖励评选过程中允许第三方评估机构参与评选和监督,并由评估机构来参与奖励成果认证。

(五)完善奖励主体层次

医学领域的成果认定不同于其他领域,医学领域的奖励成果往往是经历了长时间的临床认证或者是长期的科学实验,其成果本身生命周期较长,一部分科技奖励成果的认定是其课题领域的中期成果。奖励客体在教学科研活动中,遵循的是实验→临床→实验→临床的循环发展方式。而通过研究发现,我们认为在医学领域内获奖概率与专家年龄以及临床经验呈正相关,所以,在医学领域类,科技奖励的客体一般都呈现出获奖年龄较高、社会地位较高等特征,而由于我国当前的科技奖励体制不够完善,存在着“奖励缺位”现象,部分年轻专家由于非自身因素无法参与奖项的评选。当前,我们应完善医学类科技奖励的主体层次,依据我国科技发展战略和现实需求,设计一些新的科技奖项,构建起多元化、多层次的科技奖励体系[10]。构建符合各阶段年龄层次的科技奖励制度,不仅让部分领军人才获得奖励,也同时让大多数医学人才的贡献得到社会的认可,从而丰富完善我国医学类科技奖励的获奖群体结构,推动我国医学科技领域跨越式发展。

[1]王炎坤,刘燕美,黄灿宏.试探科技奖励的本质[J].科学学研究,1996,(2):54-57.

[2]张晓磊,杨术.政府雇员双重属性的失衡及其控制[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2006,(5):60-63.

[3]徐顽强,李华君.科技奖励边际激励效用的影响因素及其优化对策[J].华中科技大学学报(社会科学版),2009,(1):93-98.

[4]童文胜,危怀安.国家科技奖励政策导向与创新型人才培养研究[J].科技进步与对策,2009,(20):182-185.

[5]黄小珍,袁凯瑜,梁勤儒,陈丽芳.重视奖励申报促进中华医学科技奖繁荣发展[J].中华医学科研管理杂志,2003,(3):160-161,140.

[6]高鸿业.西方经济学(第2 版)[M].北京:中国人民大学出版社,2000.81.

[7]黄小珍,陈金华,袁凯瑜,梁勤儒.影响科技奖励作用的相关因素分析[J].中华医学科研管理杂志,2005,(5):298-300.

[8]刘长威,刘零.关于完善现行科技奖励体系的思考[J].科技管理研究,2013,(7):22-25.

[9]沈昭在,张勘.上海市医学科技成果管理现状分析[J].中华医院管理杂志,2005,(6):391-393.

[10]尹岩青,李杏军,任惠民.国外科技奖励的发展现状与启示研究[J].科技管理研究,2013,(20):36-39.