旅游地居民对“旅游民生”理念的感知研究*——基于扎根理论

2014-12-10李海娥熊元斌

李海娥,熊元斌

(1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.中南民族大学 管理学院,湖北 武汉 430074)

众所周知,“民生”是我国社会发展的基本价值取向,各行各业的发展应以改善民生作为最终的目标和落脚点。2009年国务院出台的《关于加快发展旅游业的意见》中将我国旅游业的社会功能定位为推动社会进步和提高人民生活质量的民生产业。旅游业具有促进经济发展、构建和谐社会和保护建设生态环境等功能,但发展旅游业的根本目的还是在于改善民生。

回顾我国旅游业的发展历程,尽管旅游改善民生的例子比比皆是,但我们依然遗憾地发现,民生理念并未能成为普遍的价值自觉。[1]旅游发展实践中,打着改善民生旗号的旅游开发常常演变成强权跑马、资本圈地的代名词,目的地居民沦为弱势群体,其作为主人应有的各项权利未能得到保障,甚至有些极端的情况,目的地居民不仅未能从旅游发展中受益,反而要承担旅游业发展所带来的诸如环境破坏、物价上涨、过度商业化等负面影响,其主人的地位逐渐被边缘化,其生活质量非但没能提高反而降低了。

当前,我国经济发展面临的资源、环境、劳动力成本、社会稳定等方面的压力也在不断增大,旅游业发展亟需转变发展方式。近年来,各地政府纷纷提出“发展旅游改善民生”的执政方针,将旅游开发作为改善民生的重头戏,尤其是在经济欠发达地区,旅游发展直接关系到当地人们的生活与生计。同时,专家学者指出,民生改善将引领中国旅游发展方式的转变。[2]那么,旅游民生的涵义究竟应如何体现? 旅游地老百姓对所在地旅游业发展改善民生有哪些期待?如何评价旅游发展的民生目标是否实现?这些问题的探索将直接关系到旅游民生理念的实现和旅游业的可持续发展。鉴于当地居民是民生的直接体验者以及其所处的相对弱势地位,本研究采用扎根理论的研究范式分析当地居民对“旅游民生”理念的感知,探索旅游民生的应有之义,目的是对“旅游民生”理念进行探索性研究,了解旅游地居民对旅游民生的期待,理论上初步形成居民旅游民生感知的基本框架,为进一步的实证研究奠定基础,实践上为制定旅游民生评价体系提供依据。

一、相关概念内涵及发展

(一)旅游民生的理解

目前,学术界对“旅游民生”理念尚没有统一的界定,与之相关的研究主要是旅游与民生的关系。2009年12月国务院发布的《关于加快发展旅游业的意见》中提出新时期旅游业的战略定位,旅游与民生的关系开始得到政府和学界的正式思考与关注。围绕旅游与民生的关系,已有的研究主要涉及:其一,探讨旅游业的民生功能及旅游民生的主要特征,朱金林(2011)认为旅游与民生在概念与内涵上具有“天然的”一致性,[3]罗明义(2010)从满足人民群众生活需要、提高人民群众生活水平和改善人民群众生活质量三个方面阐述了旅游业的民生功能,[4]肖飞(2010)概括了“有尊严地生活”是旅游民生的重要特征;[5]其二,探讨民生定位下旅游发展方式的转变,强调旅游业应围绕民生改善而发展;其三,具体分析了旅游发展过程中民生功能的实现,唐剑雄(2010)探讨了乡村旅游对农村的民生改善与效应,[6]李华红(2011)探讨了民生语域中民族村寨旅游开发如何惠及民生的问题,[7]马波(2010)认为民生应成为旅游业发展的根本目的和方向,并特别指出旅游发展要避免以民生之名损害民生之实的结果,应基于公正的出发点着重于提升当地人民生活质量;[1]其四,以相关的理论阐释了旅游的民生性以及旅游与民生互动的实现,黄秀琳(2011)提出旅游公平的概念,认为未来国家旅游的发展必然要讲究“惠众与公平”,这是旅游发展的终极诉求。[8]高圆(2012)则从居民幸福的角度探讨了旅游目的地产业发展、居民幸福与地方政府治理的良性互动。[9]从方法上,以定性的研究为主,研究的视角偏向宏观层面。

基于以上的相关研究,结合各地政府及旅游企业在旅游惠及民生方面的举措,笔者认为旅游民生理念的内涵应包括以下两个方面:(1)旅游开发不能以追求开发商单一的经济利益为终极目标,而应以改善居民社会生活质量为根本目的;(2)发展旅游业不仅要满足“外来游客”的需求,还应充分考虑“当地居民”的需求,为居民提供“宜居宜业”的生活环境。

(二)“旅游民生”理念的发展

虽然目前对“旅游民生”相关的研究成果并不多,但国外社会旅游及旅游企业社会责任等已经蕴含了“旅游民生”的理念,这为“旅游民生”理念在我国的发展提供了借鉴。政府和旅游企业作为旅游业发展的主导者和实施者,在“旅游民生”理念的发展中应有一定的作为。

作为旅游业发展的主导者,政府推进旅游发展的政策基点应凸显民生关注,尤其要转变评价、监督标准的价值取向,对地方旅游业的发展评价取向从旅游GDP 转为居民幸福指数。

作为发展旅游业的实施者,旅游企业应更加重视本地居民市场,本地居民以“主人”或者“客人”的多重身份参与到旅游业中,将会促进其地方感的形成,并增强其对所在地旅游业的支持和推荐,这对旅游企业来说无疑是一笔宝贵的无形资产。

二、研究设计

无论学术界和政策制定者如何呼吁旅游发展要实现民生导向,作为旅游民生最直接的感受者,当地居民对旅游民生理念的感知和期待具有更接地气的现实指导意义。旅游民生理念实现的程度如何、应如何体现,旅游地居民的话语权应得到关照。同时,当前对“旅游民生”理念还没有系统和完整的理论陈述,尚缺乏对其进行系统评价的标准,因此,基于当地居民感知对其进行分析是一个切实可行的研究切入点。

(一)研究方法

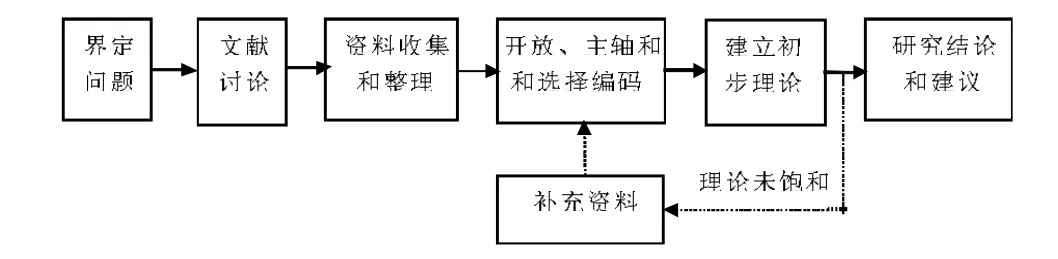

考虑到目前尚无“旅游民生”方面的成熟理论,本研究尚属探索性尝试,本文选择扎根理论作为研究范式。扎根理论(Grounded Theory)是一种有效的质性研究方法,它是经由系统化的资料搜集与分析而用归纳的方法去发掘、发展现象背后的理论,并暂时性地验证理论的过程,这一过程主要通过开放性编码、主轴性编码和选择性编码三个过程来实现。[10]目前,该研究范式被国内外学者广泛应用于社会科学研究中,并形成较为固定的研究流程[11](如图1)。

本研究遵照Strauss(1987)[12]的获取新概念范畴的研究路径。首先,进行开放性编码,研究者尽量摈除个人的偏见和已有学术研究结论,先把所有问卷资料进行逐一分析,从中归纳提取出“旅游民生”理念应该如何体现的具体小范畴类别以及各自被提及的频次;然后,对不同小范畴再次进行归纳概括,提炼出居民感知为基础的“旅游民生”理念的宏观层面上的大范畴类别及其各自所占的比例,这就是进行主轴性编码,其主要目标是发现和建立概念类属之间的各种关系;其次,保留“核心”范畴类别,剔除次要范畴类别,也就是系统地分析所有已发现的概念类属,进行整合与提炼;最后,将各范畴类别作为“旅游民生”理念的感知因子,得到在不同层面上的各因子的类别、权重及其排序,构建居民感知的“旅游民生”理念的期望发展方向的因子体系。

图1 扎根理论研究流程

(二)数据收集

本研究采用开放式问卷的方式形式进行数据收集。问卷的主要内容包括:第一部分为受访者的基本资料;第二部分作为旅游地居民,受访者对“旅游民生”理念在其所在地旅游发展中实际表现的体验程度;第三部分为作为旅游地居民,受访者对“旅游民生”理念应如何在实践中落实的期望。

问卷的发放时间为2014年4月15日至6月1日,采用滚雪球的方式分两次进行,第一次共派发问卷60份,回收55 份,回收率为91.7%,其中有效问卷50 份,有效率为90.9%;第二次共派发问卷30 份,回收25 份,回收率为83.3%,其中有效问卷22 份,有效率为88%。为了保障开放式问卷的有效性,本次调研要求受访者有高中以上的学历以保证其能够较为理性地表述自己的观点。并且,在选择调研样本的时候,我们重点考虑了受访者的区域分布及性别、年龄、职业等方面的差异。样本概况如表1所示。

表1:调研样本概况

同时,对问卷进行初步统计分析发现,从居民自身实际体验来看,18.0%的受访者表示所在地旅游发展明显改善了当地居民的民生状况,16.4%的受访者则表示所在地旅游发展给当地居民的生活带来了负面影响,65.6%的受访者认为所在地旅游发展对当地民生的影响有正反两个方面。并且,我们从问卷中共概括出211 条居民对“旅游民生”理念应如何落实的期望。

(三)理论抽样和连续采样

样本数的确定按照理论饱和原则进行,即抽取样本直到新抽取的样本不再提供新的信息为止。本研究的数据收集分为两个阶段,对第一阶段的50 份有效问卷进行整理发现,问卷结果中不断有新的范畴出现,表明数据未达到饱和。于是,第二阶段继续发出问卷,将回收的22 份问卷随机分成两部分,各为11 份,对其中的11 份继续进行编码和分析,充实了第一阶段数据反映的内容,对另外的11 份进行数据整理发现,不能再获取新的范畴,表明数据抽样达到理论饱和了。

(四)研究信度检验

为增加研究的可信性,本研究首先在数据搜集上,努力保持与受访者的信任关系,以争取所获得信息的真实性,同时,滚雪球的方式本身也能一定程度上使得信息相对可靠与真实。另外,在数据分析过程中,本研究采取“反馈法”,[13]即研究者得出初步结论后,请他人分析访谈资料,与他人广泛交换看法,听取其意见,验证材料的可靠性。

三、基于扎根理论的居民对“旅游民生”理念的感知分析

(一)开放性编码

开放性编码指将所获得的资料记录逐步进行概念化和范畴化,此过程完全依据基础资料,用概念和范畴来正确反映资料内容,并把资料记录以及抽象出来的概念打破、揉碎并重新整合,其目的在于指认现象、界定概念、发现范畴,也就是处理聚敛问题。[14]

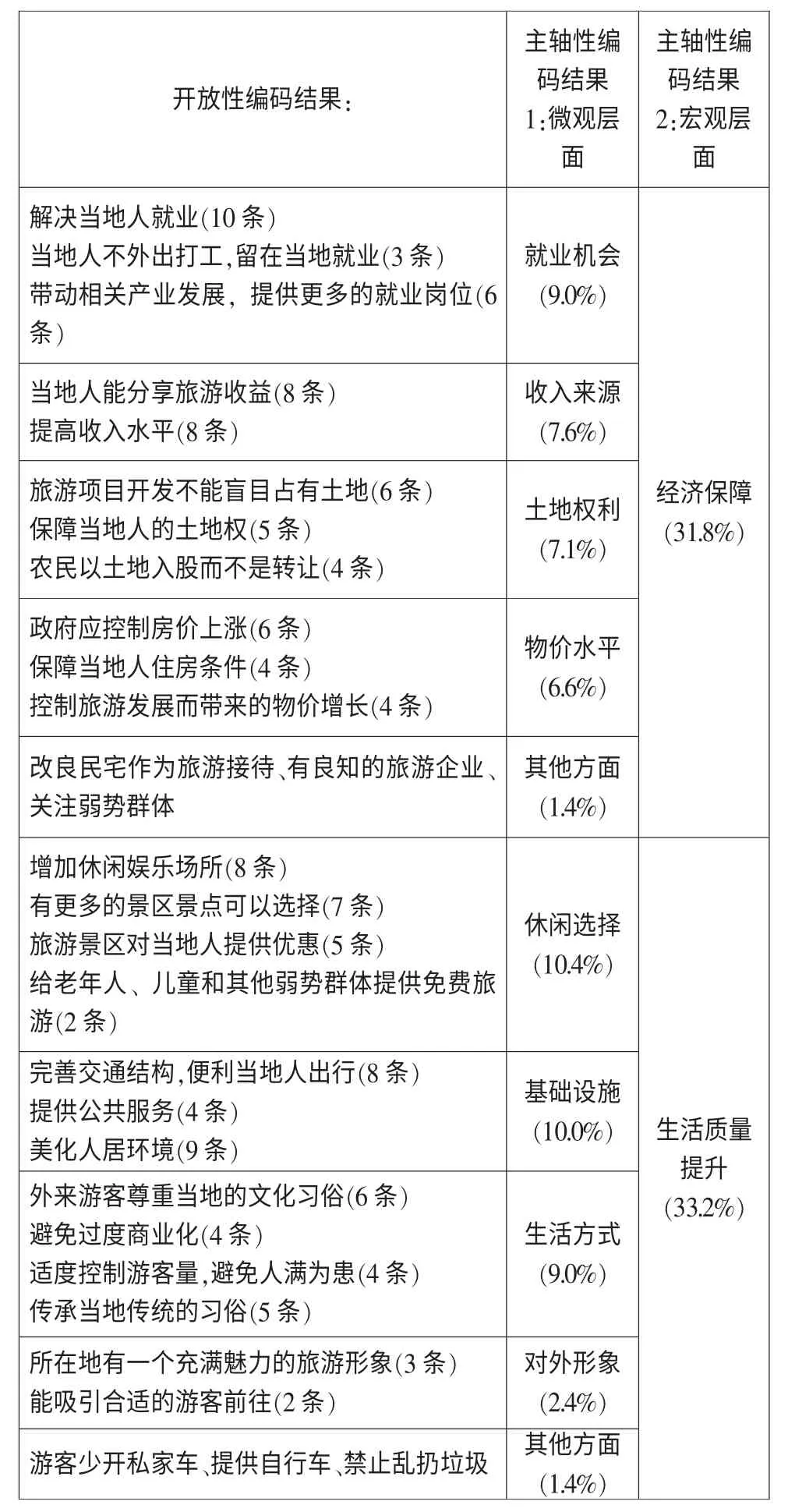

开放性编码过程中,我们尽量保持开放态度如实地对所有访谈资料进行逐句编码。根据要求,我们对175 条回答中同类的语句进行初步归类,并将通俗化语言转化为精炼化语言。经过多次整理分析,最终从问卷资料中抽象出56 个范畴与概念,全面反映了居民对“旅游民生”理念的期望。

(二)主轴性编码

主轴编码是将开放式编码中被分割的资料,通过类聚分析,在不同范畴之间建立关联。在建立关联时,需要分析各个范畴在概念层次上是否存在潜在的联结关系,从而寻找一定的线索。[14]主轴编码过程分两步进行:首先在开放性译码的基础上进行微观层面上的范畴化,得到主轴编码结果1;再将结果1 进行重新整合,在宏观层面上范畴化,得到主轴编码结果2。结果显示,居民“旅游民生”理念的发展期望可在微观层面上概括为19 个小范畴,从宏观层面上概括为5 个大范畴,各范畴名称、各小范畴涵盖的具体概念化内容、各大范畴对小范畴的涵盖关系以及各范畴中语句所占比例等具体信息如表2 所示。

表2:问卷资料初步范畴化结果

(三)选择性编码

选择性编码是指保留核心范畴、剔除次要范畴的过程。将表2 中微观层面及宏观层面的“其他”项剔除,则当地居民对旅游民生理念的感知在微观层面上表现为14个小范畴,在宏观层面上表现为4 个大范畴。

(四)理论构建与分析

了解居民对“旅游民生”理念的感知,是为了能够知晓居民对旅游发展改善民生的期望,从而为新时期实现“民生导向”的旅游发展提供现实基础。通过对问卷调查所获一手资料的扎根研究,本文自下而上地建构了居民感知视角的“旅游民生”理念构成体系。该体系具有宏观和微观两个层面,分别有4 个大因子、14 个小因子,并根据各因子在统计结果中所占的比例确定其权重和排序,具体如表3 所示。

表3:居民对“旅游民生”理念的感知体系

本研究在了解居民对旅游民生理念期望的同时,也调查了居民对“旅游民生”理念在其所在地旅游发展中实际表现的体验程度,结果表明,居民认为“旅游民生”理念的现实正面体现主要集中在促进经济发展上,其次为改善基础设施和加强旅游地与外界的交流沟通上;负面体现则主要集中在破坏生态环境、导致交通拥堵和增加了当地人的生活成本等。相比较于人们对于旅游民生理念的丰富期望,可以看出人们对于旅游改善民生的现实表现尚不满意。

从上表中可以进一步看出,与现实体验所表现出的“经济利益”特征不同,居民对“旅游民生”的期望因子构成则有明显的“公平与尊严”诉求,尽管经济保障依然是居民对旅游民生期望的重要构成,但生活质量的提升、自我发展以及社会融入占有较大比重,这从本质上与我国社会发展从追求经济目标至上向全面提升公众幸福感转变是一致的,也恰好为我国旅游业转型升级指明了方向。

四、结论与讨论

(一)研究结论

民生是一切发展的终极追求,而居民是民生的直接体验者,研究旅游地居民对“旅游民生”理念的感知将有助于政府和旅游企业真正实现民生导向的旅游发展,并为制定旅游民生效应评价体系提供重要参考。

本文应用扎根理论研究旅游地居民对“旅游民生”理念的感知,主要研究结论有:第一,旅游地居民对“旅游民生”理念的发展期望远大于现实体验,说明当前我国旅游业发展在民生改善方面尚有较大提升空间;第二,居民对“旅游民生”理念的发展期望在宏观层面上表现为经济保障、生活质量提升、社会融入及自我发展能力等4 大方面,其中,生活质量提升最受关注;第三,居民对“旅游民生”理念的发展期望在微观层面上表现为14 个小范畴,其中,休闲选择、基础设施、就业机会和生活方式是旅游地居民较为强烈的民生期望;第四,居民对“旅游民生”理念的发展期望具有显著的“公平与尊严”诉求色彩,这与以往追求单一的经济利益有本质不同,表明新时期旅游发展在民生改善方面的价值取向应着力于使得旅游地居民“有尊严地生活”。

(二)讨论

本文获得了一些基于旅游地居民感知的“旅游民生”理念发展的研究发现,但也存在有待深化和完善之处。首先,本研究所获得的研究结论还需进一步的定量研究加以验证。本研究采用扎根理论方法对问卷资料进行分析归纳并形成初步理论,无法对其进行验证,未来的研究中需要将研究得出的范畴进行概念化和操作化改进,并实施问卷调查进行实证,这亦是笔者下一步研究的方向。其次,本文只是笼统地归纳了各种类型居民对“旅游民生”理念的发展期望,并未涉及居民个体差异及旅游地特征,包括居民的人口学特征、是否涉入旅游业、在所在地居住的时间、旅游业在所在地经济中的重要程度等,可能带来的旅游民生期望的不同,希望在未来的实证研究中能对此进行探索。

[1]马波.旅游与民生:从抽象到具象[J].旅游学刊,2010,25(7):10-11.

[2]刘峰.“民生改善”引领旅游发展方式转变[J].2010,25(8):9-10.

[3]朱金林.旅游与民生的内涵及关联性分析[J].湖南商学院学报,2011,18(6):96-99.

[4]罗明义.旅游业的民生功能探讨[J].旅游学刊,2010,25(7):5-6.

[5]肖飞.有尊严地生活是旅游民生的重要特征[J].2010,25(7):8-9.

[6]唐健雄.乡村旅游的民生效应探讨[J].2010,25(9):6-7.

[7]李华红.民生语域中民族村寨旅游业开发检思与居民自我发展能力研究[J].湖北社会科学,2011,(10):89-92.

[8]黄秀琳.惠众与公平:未来旅游发展的终极诉求[J].中国软科学,2011,(3):65-71.

[9]高圆.产业发展、民生幸福与地方政府治理的良性互动——旅游目的地居民幸福指数的价值探论[J].理论导刊,2012,(9).

[10]胡幼蕙.质性研究—理论,方法及本土女性研究实例[M].北京:巨流图书公司,2005.36-38.

[11]高军,马耀峰,吴必虎.外国游客感知视角的我国入境旅游不足之处——基于扎根理论研究范式的分析[J].旅游科学,2010,(5):49-55.

[12]Strauss A L.Qualitative Analysis for Social Scientists[M].New York:Cambridge University Press,1987.

[13]熊伟,胡洋.旅游者对旅游“非营利”理念的感知研究——基于扎根理论[J].旅游科学,2012,(02):67-76.

[14]陈向明.社会科学中的定性研究方法[J].中国社会科学,1996,(6):93-102.