环境决策中公众自主参与和政策的反思变迁*——以典型事件为例证

2014-12-10孙壮珍

孙壮珍,宋 伟

(1.西南科技大学 政治学院,四川 绵阳 621010;2.中国科学技术大学 公共事务学院,安徽 合肥 230022)

达仁道夫指出“现代社会冲突是一种应得权利和供给、政治和经济、公民增长和经济增长的对抗”,[1](P3)他认为一个社会经济的增长并不必然带来公众各项权利的提升。目前在我国随着公众环境意识的觉醒,同时伴随着生态的贬值和剥夺,[2](P38)公众开始要求享有自己的环境权。环境权是伴随环境危机而产生的权利,是人类享有在健康、舒适的环境中生存的权利。它既是一项法律权利,同时也是一项自然权利,是不能剥夺的实在人权。[3]而要真正享有权利,公众就必须参与到环境政策的制定过程。华尔采和米勒多强调指出,最基本的个人权利不是别的,而正是个人的成员资格和公民资格,没有积极的政治参与,这种成员资格和公民资格就不能真正实现,从而个人权利也不能充分实现。[4]

一、环境决策中公众的自主参与

美国社会学家,公民参与理论的先驱雪莉·安斯坦(Sherry R.Arnstein)指出:“公民参与是一种公民权利的运用,是一种权力的再分配,使目前在政治、经济等活动中,无法掌握权力的民众,其意见在未来能有计划地被列入考虑”。[5]公众自主参与强调的是公众意见的传达和反馈,是由公众及其利益群体自己发起和推动的参与,它有别于空洞的程序化的动员参与,如Weiner 便认为:强制性动员由于无法显现出公民在参与过程中的“有所选择”的能力,因此无法与“自主参与”相提并论。[6]米克斯和米勒用自主参与来表达一种积极主动、甚至热情参与的精神状态,它使人们自愿去争论、去冒险,甚至去犯错误。缺少自主参与将无法把握政策讨论的进程,因而无法真正参与其中。[7](P91)

随着公民环境意识的兴起,公民在环境决策中自主参与的概率与要求也对随之增加,在这里我们借用安斯坦的“公民参与阶梯”(A Ladder of Citizen Participation)概念,依据公众参与环境决策中与政府合作的梯度不同,关注三种典型的公众自主参与形式。

(一)对抗性参与

这种参与具有直接的利益诉求,更多表现为一种对某些急切环境问题的激进回应和对政府政策的“反叛”。它更多是一种制度外的公众参与,是公众在权益受损而正式规则下的制度性表达又无法进行或无效果时,公众为了传递信息、表达利益需求采取的一种替代策略。[8](P7)

一些大型工程项目的环境污染而引发的“邻避冲突”,邻避译自英文NIMBY,是“别建在我家后院(Not In My Back Yard)的英文简称。指居民或所在地单位因担心邻避设施(如垃圾场、核电厂、殡仪馆等)对身体健康、环境质量和资产价值等带来诸多负面影响,从而激发人们的嫌恶情结,滋生“不要建在我家后院”的心理,并采取强烈和坚决的、有时高度情绪化的集体反对甚至抗争行为。[9]在我国仅在2012年一年,就发生了多起这样的冲突:天津PC 项目污染引发群众“集体散步”事件;四川什邡民众因担心钼铜项目引发环境污染问题向什邡市政府聚集,并逐步演变为抗议行动。同月,江苏启东民众担心日本王子纸业集团制纸排海工程项目会影响生态和近海渔业养殖,数万名市民集结示威。10月,浙江宁波镇海再次发生大型示威抗议活动,反对PX(二甲苯)化工厂的扩建。①何艳玲.居民权利意识的兴起,邻避冲突发生的概率必然会继续大增.南方日报.2012-08-31 http://politics.people.com.cn/n/2012/0831/c70731-18883700.html

(二)非对抗性参与

这种参与对政府的环境决策没有提出具体的要求,并没有直接的利益诉求,而是在一种“公民可以做,政府就应该做得更好”的理念下对政府施加压力,体现为制度外与制度内表达的交叉。

如2011年民间掀起的公民环境数据自测运动,2011年11月,环保部公布了《环境空气质量标准》(二次征求意见稿)。意见稿中加入了PM2.5 的监测项目,但却显示实施日期为2016年1月1日,这使得热议PM2.5 的公众质疑声一片。既然官方数据千呼万唤不出来,那么民间自测PM2.5 总是可以的。达尔问自然求知社的员工和志愿者自发拿起空气检测仪,走上街头,开始自测PM2.5,并通过网络发布民间信息。到了年底,这场“我为祖国测空气”的行动已经从北京扩大到全国。

(三)合作参与

这种参与是绿色公民意识发展的标志,是公众一种自主管理精神的展现,体现了公众期望决定自身生活质量的意愿,并反映了公众对政府的信任与合作的态度,可视为环境决策中公众参与的最高级的形式。它一般表现为制度内的参与。[10](P6)

2014年4月24日,四易其稿的《环境保护法》修订通过。这部法律的修正历经两届人大、四次审议、两次公开征求意见,公民参与的积极性非常高,提出了许多切实可行的意见与建议,在2012年8月27日,十一届全国人大常委会初次审议环保法修正案后,向社会公开征求意见和建议,一个月内,共收到9572 位网民的11748 条意见;2013年7月19日到8月18日,全国人大常委会开门立法,草案二审稿再次向社会公开征集意见,共有822 人提出2434 条意见。最后使这部凝聚最大各界共识的法律修正稿得以高票通过。②王玮.新环保法一路走来,回应各方期盼时间.中国环境报.2014-04-30

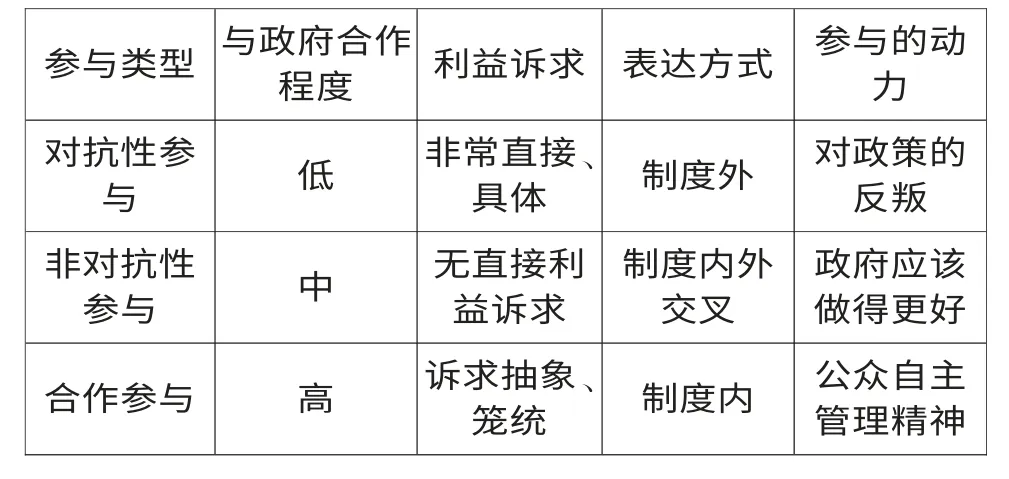

环境决策中公众参与的分类

这三种参与作为环境政策中公众自主参与的典型代表,由于参与与政府的合作程度、利益诉求、表达方式以及参与的动力等方面的差异,其参与的程度与效果也不尽相同,对其进行解析,有助于识别参与的公众类型,从而做到分类引导与管理。

二、环境决策中公众自主参与产生的内在原因

据政治参与蓝皮书(2012)调查数据显示,中国民众的实际“政策参与”水平低,调查指出,如果按照总分为10分的评分标准,全体被调查者的得分均值为4.21 分,总体处于中等偏下水平,这显示出中国公民政策参与的基本模式仅是“接受型的政策参与模式”。[11](P102)但处于低水平参与模式阶段的公众在环境决策领域为什么却表现得异常活跃,并出现了较强的自主参与倾向?

(一)公众偏好的转变,使其自觉关注环境决策

在我国随着经济的发展,传统的工业化与城市化生产生活方式的反生态本质或不可持续的特征暴露无遗,公众意识到环境污染已经越来越成为公众健康的威胁时,保护环境首先就是保护自己的生存权,因而社会的性质开始发生转变,“不平等”的社会价值体系被“不安全的”社会价值体系所取代,社会的驱动力由“我饿”开始转变为“我害怕”! 焦虑的共同性代替了需求的共同性。[12](P56-57)因此,相比生态环境,经济发展带给人们的边际效用开始逐步递减,人们的偏好随之发生了转变,据2010 中国公众环保指数显示,73.2%的公众在经济发展和环境保护中会优先选择环境保护,环保选择具有压倒性优势,另外认为我国环保已经很紧迫的公众比例将近九成(86.8%)。[13]偏好通过行为表现出来,[14]导致在环境决策中公众的自主参与行为逐渐增强,公众开始自觉寻求和挖掘其中的活动空间。正如亨廷顿指出,现代化最惊人的现象就是他能够在许多社会势力中间引起日益增长的意识、内聚力、组织和行动。[15](P29)

(二)环境决策中“关切公众”的产生,使利益表达组织化

环境决策中公众偏好的转变导致关切公众的产生,关切公众(attentive public)和一般公众(general public)有很大不同。前者在数量上永远是总人口的一小部分,但他们对政府议题不仅十分关心,而且相当了解。后者是大多数人,他们对多数公众议题的注意力往往是短暂的,很少长期、执着地卷入某项争议。[16](P107-108)在公众参与环保事件的过程中,无一例外会涉及利益受损群体、权利关注群体、知识精英群体,还有一些公益环保组织,这些群体与组织正是环境决策中的关切公众。正因为在环境决策中关切公众的产生,使其摆脱了集体行动逻辑的困境,关切公众将单个人和来自社会分散的资源与能量汇聚起来,形成一种团体的利益诉求,形成组织化的利益表达,形成话语权表达的整体效能,使得拥有不同知识、利益和经历的人利益和发言权的公共能量场把注意力集中在一个有限的政策可能中。这种可能性在权力、利益和发言权的公共能量场中都充满了意向性。在听、说和相互劝服的过程中有可能改变观点、调整期望,或创造新的行为能力。[17](P108)

(三)环境决策中参与效能的提升,使自主参与的热情得到激发

目前政府对环境政策中公众参与的敏感度提升,政府正以积极的姿态听取公众的诉求,甚至宽容公众的某些不妥行为,大多数项目最终采纳或部分采纳了公众的意见。加之媒体和公共舆论的放大效应,使得公众在环境决策中参与效能大为提高。一场公民自发掀起公民环境数据自测运动促使PM2.5 监测方案的提前得以进行;公众的“邻避效应”心态迫使政府考虑问题时会慎之又慎,甚至促使付出真诚努力听取公众的需要并认真对待关注;公众关注的环境法律修订稿,可以为了响应公众的意见与建议,四易其稿。

从经济学的角度分析,公众作为一个理性人,参与的积极性如何,很大程度上取决于其对参与成本和收益的预期,当预期收益大于成本或并非纯粹的负收益时,公众参与的积极性和主动性就会相对增加;反之,他们往往会以参与冷漠等消极形式进行逃避。[18](P233)公众在环境决策中参与效能的提升,使得基于收益——成本理性考虑的公众的参与积极性大为提升,开始直接参与环境决策进行利益博弈。正如参与民主理论家所说的:“参与不仅仅是一套民主制度安排中的保护性附属物,它也对参与者产生一种心理效应,能够确保政治制度运行和在这种制度下互动的个人的心理品质和态度之间具有持续的关联性。”[19](P22)

三、环境决策中自主参与带来政策的反思与变迁

在环境决策中,公众的自主参与某种程度上可以打破制度“锁定”的状态,带来政策的良性变迁。诺斯认为,一个国家的政策产生在一开始会因为特定的环境和政治等因素进入特定的路径之中。而制度一旦形成,不管是否有效,都会在一定时期内持续存在并影响其后的制度选择,“一旦一个国家或地区沿一种轨迹开始发展,改变发展道路的成本非常高。尽管存在着其他道路选择,但是已经建立的制度会阻碍对初始选择的改变。”[20](P149)即使初始制度的效率低下,但那些与这种制度共荣的组织为了自己的既得利益会尽力维护它,使整个社会陷入了无效制度,进入了“锁定”状态,而公众自主参与有助于打破这种“锁定”状态,公众自主参与意识和环境危机的交互作用共同驱动了环境政策的变迁。

在环境决策中面对来自公众的质疑与要求参与的直接压力,政府开始寻求制度的转变。面对信任危机与合法性的质疑,推动政府在环境决策的制定过程进行不断自我反思:决策者开始反思环境政策的透明度、合法性与接纳度,开始追求建立更为有效的、代价更小、更能体现民意、更少浪费时间的制度,开始建立一种容纳认知反思性、争论和审议社会选择不断增长的制度形式,创造一种开放的结构,增强政策的弹性与适应性,舒缓公众与社会的张力。亨廷顿认为:“任何政体的稳定都依赖于政治参与水平和政治制度化程度之间的关系。要保持政治安定,就必须在发展政治参与的同时,随之提高一个社会政治制度的复杂性、自主性、适应性和凝聚性。”[21](P95)

(一)政策制定中反思环境与经济的关系

我国在改革开放初期,从实际出发提出了“社会主义初级阶段论”,在此背景下,开始以经济建设为中心,大力发展生产力,虽然这种唯GDP 的发展模式带来经济的超常规增长,但亦不知不觉陷入频发的生态危机之中,对环境价值关心的增长意味着对政治模式的寻求,制度开始自我反省,正如克拉斯勒观察到的“制度在经历了一段时间的稳定后,会在某一时期被危机所打破,从而生出空发性的制度变迁。”[22]国家开始意识到以牺牲环境和生态为代价带来GDP 快速增长不再适应当今社会的发展,开始了对经济和环境之间“零和博弈”的模式进行反思:2002年,党的“十六大”提出了实现可持续发展战略,2007年,“十七大”提出了生态文明建设理念,十八大报告进一步把生态文明建设放在突出地位,并提出了建设美丽中国的概念。而到2013年党的十八届三中全会首次提出要“用制度保护生态环境”。对环境的反思从理念逐步上升到制度的建设层面。对环境与经济“零和博弈”模式的反思性,使政府逐渐把环境议题纳入重要议事日程并开始建立相应的环境治理机构,逐渐把环境问题当做政府行政过程中的一个重要议题来对待,从而使环境议题摆脱了长期以来作为经济活动“附带产品”的性质。

(二)反思环境决策开放性与包容性,寻求其话语多元化

传统“内输入型”的环境决策体制导致了政府忽视公众环境需求,公众的利益诉求无法表达,引发社会的强烈不满,导致环境群体性事件频发。制度开始自我反省,意识到在环境决策中借助权威力量来协调多元利益主体间的一致行动,打造政府庞大的“利维坦”,已经不太现实。[23](P198)正如蒂伯尔和韦尔曼指出的那样“那些以前被认可的典范,即管理者应将所有注意力放在部门内部的操作上,这样就可以更加经济和更高效的观念,已经变得不合时宜了。”[24](P51)封闭环境决策过程逐渐开放,更具开放性与包容性,政府开始在决策过程中广泛吸纳民意,进行科学决策,开始积极响应党的十八届三中全会提出的国家治理应发挥社会治理作用的方针。

2014年4月24日,四易其稿的《环境保护法》修订通过。这部新环保法的修订稿从修改到修订,一路走来,回应社会各方的期盼。两次向社会公开征求意见,经过四次审议,从而最大限度地凝聚和吸纳了各方面共识,这是中国环境立法从闭门造车走向公开博弈,鼓励公众参与的标志性事件。在今年全国“两会”期间,全国人大新闻发言人傅莹就提到,通常一部法律三审通过了就可以付诸表决。但是环保法修订又增加了审议,就是为了更好地吸纳社会才智、吸纳社会各方面意见,更好地反映社会关切。希望能够切实制定出一部高质量、管用的新环保法。

环境决策中公众的自主参与可以为决策者提供有价值信息和反馈,把公众的对环境的诉求传递给决策系统,减少决策过程的决策信息失真和扭曲。联合国可持续发展21 世纪议程明确提出:如果要使环境成为经济和政治决策的中心,就必须根据各国的具体条件来调整,改变决策方式,采纳新的参与形式,包括个人、群体和组织需要参与环境影响评价程序以及了解和参与决策,特别是那些可能影响到他们生活和工作的社区的决策。[25]

(三)反思环境决策的回应性与纠错机制,寻求其合法性

政府回应性通常被理解为政府在公共管理过程中,对公众的需求和提出的问题做出积极敏感的反应和回复的过程。美国行政管理学者格罗弗·斯塔林把政府回应界定为:“回应意味着政府对民众对于政策变革的接纳和对民众要求做出的反应,并采取积极措施解决问题。”[26](P63)因而政府的回应性必然同时伴随着良性的政策纠错机制,伴随着寻求解决政治和社会冲突的替代机制。

一场公民自发掀起公民环境数据自测运动促使环保部表态:2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市和省会城市开展PM2.5 监测,并且这个分期监测的方案最终获得了国务院的批准通过;2012年大型工程项目的环境污染引发“邻避效应”,公众对抗性参与均人数众多,声势浩大,公众的不认同迫使当地政府重新思考替代机制,促进了对政策的重新设计,这些事件最终的解决无一例外都是当地政府迅速宣布停建或缓建污染项目;公众关注的环境法律修订稿,可以为了响应公众的意见与建议,四易其稿,以争取获得社会最大的共识。从中不难看出政府对公众要求及时与负责任的回应。

政府在环境政策中良好的回应性与纠错机制,最大限度协调了公众与政府之间的利益矛盾,增加公众对环境政策的共识和认同感,从而提升环境政策的合法性。合法性是一种被公众自觉认同与服从的性质和状态,它不等同于法律上的认同,而是公众内心的所体认的权威和秩序。[27](P85-86)哈贝马斯把合法性分为制度的合法性和政策的合法性,两者对一个政权来说同样重要,而且政策的合法性更加受到人们的关注。加布里埃尔·A.阿尔蒙德认为:“如果合法性下降,即使可以通过强制手段迫使许多人服从,政府的行为也会受到障碍。”[28](P36)而在政策合法性来源中,代表有关群体的利益要求和愿望是政策合法性基础的核心,根据程序概念,如果政府行为表达了有关各方进行冲突和达成妥协的这一过程的结果,那它就是合法的。[29](P21)

四、反思与建议

(一)推动环境决策中公众自主参与的制度化

亨廷顿有过一个著名的政治公式,社会参与的程度越高,参与的意愿越高,而参与的制度化程度越低,则政治越不稳定。“那些自发的、无意识的、不加限制的、没有充分考虑相关规则的公众参与运动,对于政治和行政体系可能带来功能性失调的危险”[30]从现状来看,环境决策中公众的参与意识及参与行动已越来越强烈;相比之下,参与的制度化程度却远远低于参与的制度化要求。中国的公众参与不能总是以低制度化的方式进行,必须提高制度化程度,尽快制定相关的法律和规定,将公众参与有序组织起来,才可以使得参与规范化,[31]从而避免公众诉诸制度外渠道进行集体宣泄和分庭抗礼,有效应对公众自主参与环境政策的现实挑战,把公众的参与冲动纳入到现行的体制框架内有序释放。

(二)推动环境决策公众自主参与的“前置化”

在我国民主集中制规则下,多数政策的决策规则实质上是“议行合一”,通常政策决策层和地方政府以及基层官僚一起构成了政策的执行共同体。因此,在政策共同体内,决策层完成政策决策和制定的同时可以非常迅速地将之付诸实施。不过,议行合一的政策共同体的快速(效率)相应机制常常会将问题简单化,政治化。[32](P52)使在决策议程设置阶段已经有意无意地将公众声音屏蔽在外,从而产生决策后期执行的内耗,增加决策的政治成本。将公众自主参与“前置化”,使公众在环境决策议程设置阶段就参与进来,使政府的环境决策与管理更加符合民意和客观规律,增强公众对其认同感,减少公众与政府之间的冲突,并有利于科学民主的环境决策的有效执行。

(三)推动环境决策中强势民主的发展

在不具政治敏感性的环境决策中,可以尝试建构一种建立在全新理念上的“强势民主模型”,一种强制民主模式可以促进和造就强劲的公民资格和强有力的公民社会,赋予公众更多、更好的参与自主管理的机会。可以促使政府组织从以自身为中心的决策项目安排转向寻求公民支持和授权公民管理的决策安排,并不断拓展的公民参与机会,从而能够保证政府的行动镶嵌与社会之中,而不是强加给社会和公众。[33](P7)考虑新制度、共识性论坛、公民评判组以及其他一些可以使更多社会力量加入的制度,选择与公众进行双向的对话与沟通,而不是独白式的话语霸权,对大众需求的进行政治回应,使不同的知识体系和论述都能进入和参与到决策的过程中并在这个过程中得以呈现,通过各自的反思与平等的协商、对话,体认到不同知识体系的合法性,最终达成关于环境治理的共识。[34](P275-297)

[1]拉尔夫·达仁道夫.现代社会冲突[M].林荣远译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[2][12]〔德〕乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻译.南京:译林出版社,2004.

[3]董文茂.公众环境意识觉醒后的渠道诉求[J].环境,2005,(9):42-43.

[4]Micheal Walzer.Commplex equality [C]Daly,Markate.Communitarianism:A new public Ethicis.Belmont:California Wadsworth Publishing Company,1994.

[5]Arnstein,Sherry.R.A ladder of citizen participation.Journal of the Royal Town Planning Institute.April 1971.

[6]Weiner,Myron,1971,Political Participation:Crisis of the Political Process,In crisis and Sequences in Political Development,edited by Leomard Binder,James S.Coleman,Joseph Lapalombara,Lucian Pye,Sidney Verba,and Myron Weiner.Princeton,NJ:Princeton University Press.

[7][17]〔美〕查尔斯·J·福克斯,休·T·米勒.后现代公共行政——话语指向公共[M].楚艳红等译.北京:中国人民大学出版社,2013.

[8]王懂棋.制度外政策参与[M].北京:中共中央党校出版社,2012.

[9]邻避·难避[N].南方日报,2012-08-31.

[10]唐晋.大国策—通向大国之路的中国民主:民主参与[M].北京:人民日报出版社,2009.

[11]史卫民.政治参与蓝皮书(2012)[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[13]2010 中国公众环保指数发布.公众环保行为无突破[EB/OL]http://www.sina.com.cn.2010-10-12.

[14]Ellen M.Immergut.The Theoretical Core of the New Institutionalism.Politics &Society.Stoneham.Volume 26,Mar.1998.

[15][21][29]〔美〕塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华等译.上海:上海人民出版社,2008.

[16]Roger W.Cobb and Charles D.Elder,Participation in American Politics:The Dynamics of Agenda Building,Baltimore:The Johns Hopkins Press,1975.

[18]〔德〕托马斯·海贝勒.城乡公民参与和政治合法性[M].何增科译.北京:中央编译出版社,2007.

[19]卡罗尔·佩特曼.参与和民主理论[M].上海:上海世纪出版集团,2006.

[20]〔美〕诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].杭行译.上海:格致出版社,2008.

[22]何俊志.结构、历史与行为:历史制度主义的分析范式[J].国外社会科学,2002,(5).

[23]杨雪冬.风险社会与秩序重建[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[24]Tipple,T.J and Wellman,J,D.Herbert Kaufman's Forest Ranger thirty years later:From simplicity and homogeneity to compexity and diversity.Public Administration Review 1991.

[25]联合国可持续发展二十一世纪议程[EB/OL].http:PPww w.un.orgPchinesePeventsPwssdPchap8.html.

[26]斯塔林.管理公共部门[M].上海:上海译文出版社,2003.

[27]俞可平.民主与陀螺[M].北京:北京大学出版社,2006.

[28]〔美〕加布里埃尔·A.阿尔蒙德.比较政治学:体系、过程和政策[M].曹沛霖等译.上海:上海译文出版社,1987.

[30]David K.Hart,Theories of Government Related Decentralization and Citizen Participation.Public Administration Review.1983.Vol.12.Special Issue.

[31]公众参与需要高制度化[N].南方周末,2007-09-29.

[32]赵德余.权利、危机与公共政策:一个比较政治的视角[M].上海:上海三联书店,2012.

[33]〔美〕约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与[M].孙柏瑛等译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[34]Brain W.Risk and Social Learn-ing:Reification to Engagement[A].KrimskyS,Golding D,Social Theories Of Risk[C].London:Praeger,1992.