太原地区CHD心血瘀阻证患者不同体质类型与血管内皮细胞功能的关系

2014-12-08吕慧玲祁若可武小雪程月招

吕慧玲,田 松,祁若可,武小雪,何 茜,程月招

(山西中医学院,山西太原030024)

作为严重威胁生命健康的常见病、多发病之一的冠心病心绞痛(CHD),属于中医“胸痹”“心痛”范畴,临床上迫切需要更为合理有效的冠心病防治策略[1]。体质是中医辨证的前提和依据,心血瘀阻证是冠心病患者最常见也是最危险的证型之一[2-3]。有研究表明,虽然血瘀证是冠心病的常见证型,但冠心病心血瘀阻证除了具有一般血瘀证的微观病变基础,也有自己的微观变化特点[4]。血管内皮细胞功能的失调与冠心病心绞痛的发生、发展密切相关,是冠状动脉粥样硬化的起始环节。血管内皮细胞损伤与冠心病心血瘀阻证的关系是近些年来的研究热点,但将体质因素纳入其中研究得不多。为了进一步发挥“治未病”的中医特色与优势,本研究对冠心病心血瘀阻证不同体质类型患者的血管内皮细胞功能进行分析,现将分析结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

所有研究对象均来源于2012年1月-2013年6月在山西太原进行的冠心病心血瘀阻证流行病学研究中符合各项标准的冠心病心血瘀阻证的患者,600例病例均来源于山西中医学院三所附属医院的住院患者,其中女346例,男254例,平均年龄59.14岁。另外选择100例健康体检人群设为正常对照组。

1.2 纳入标准

年龄在18周岁以上;符合冠心病诊断标准和冠心病心血瘀阻证诊断标准;愿意接受并能完成问卷调查。

1.3 排除标准

下面类型心脏病:肺源性心脏病、糖尿病性心肌病、高血压性心脏病、贫血性心脏病、甲状腺机能亢进性心脏病、风湿性心脏病等。结核、肝炎等传染病及精神系统疾病。恶性肿瘤、肝肾疾病及甲状腺病患者。

1.4 冠心病诊断标准及心血瘀阻证诊断标准

冠心病心绞痛参照1979年国际心脏病学会和协会及世界卫生组织临床命名标准化联合专题组关于冠心病命名及诊断标准的建议[5];冠心病心血瘀阻证诊断标准参照国家中医药管理局医政司胸痹急症组和中国中医药学会内科学会心病专业委员会制定的《中医心病诊断疗效标准与用药规范》及《中华人民共和国中医药行业标准·中医病症诊断疗效标准》所制定的分型标准为辨证标准。

1.5 体质分型标准

体质分类和研究方法参照王氏体质分类标准[6]。患者的主要体质类型判定以判定结果为“是”且转化分最高者为标准[7]。

1.6 质量控制

统一培训调查人员,严格执行研究所设计的调查方案,减少测量性偏倚和选择性偏倚,并由专门的中医师按照调查问卷进行中医体质问卷调查。

1.7 指标检测

ET采用放免法测定,试剂盒由解放军总医院放免研究所提供。NO采用硝酸还原酶法测定,试剂盒由南京建成生物工程研究所提供。AgⅡ采用放免法测定,试剂盒由北京解放军总医院放免研究所提供。

1.8 统计学方法

建立Excel数据库,并进行核对检查,采用SPSS 17.0软件包对数据进行统计学分析,方差齐的样本间采用SNK检验,方差不齐采用Dunnett检验。

2 结果

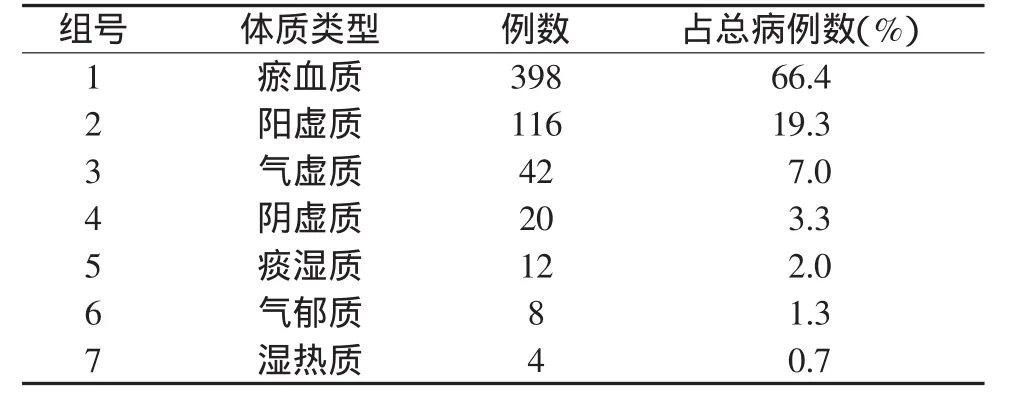

2.1 太原地区冠心病心血瘀阻证患者主要体质类型分布

太原地区冠心病心血瘀阻证患者的主要体质类型为瘀血质(66.4%)、阳虚质(19.3%)、气虚质(7.0%)和阴虚质(3.3%),因此选择以上4个体质类型进行内皮细胞功能的对比研究。结果见表1。因为瘀血质患者较多,为了尽量平衡样本量,我们从398例瘀血质中随机选择了100例患者作为研究对象,其他3个体质患者全部纳入。

表1 太原地区600例冠心病患者主要体质类型分布状况

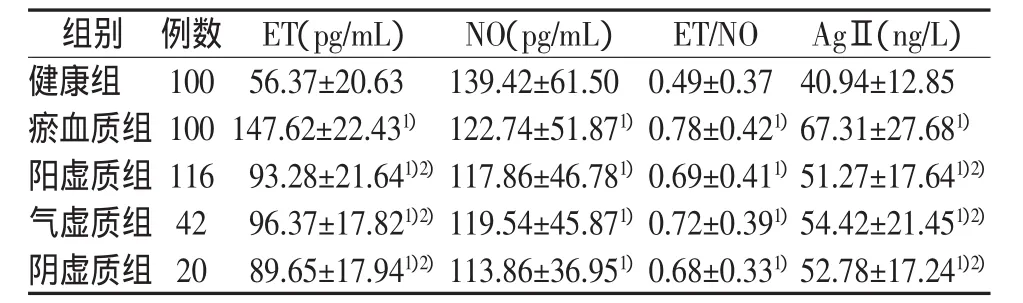

2.2 CHD心血瘀阻证患者不同体质类型血管内皮细胞功能情况

结果见表2。

表2 不同体质类型CHD心血瘀阻证患者血管内皮细胞功能水平比较 (s)

表2 不同体质类型CHD心血瘀阻证患者血管内皮细胞功能水平比较 (s)

注:与健康组比较,1)P<0.05;与瘀血质组比较,2)P<0.05

组别 例数 ET(pg/mL)NO(pg/mL)ET/NO AgⅡ(ng/L)健康组 100 56.37±20.63 139.42±61.50 0.49±0.37 40.94±12.85瘀血质组 100 147.62±22.431) 122.74±51.871) 0.78±0.421) 67.31±27.681)阳虚质组 116 93.28±21.641)2) 117.86±46.781) 0.69±0.411) 51.27±17.641)2)气虚质组 42 96.37±17.821)2) 119.54±45.871) 0.72±0.391) 54.42±21.451)2)阴虚质组 20 89.65±17.941)2) 113.86±36.951) 0.68±0.331) 52.78±17.241)2)

从表2可见,各体质组ET(高于健康组)、AgⅡ(高于健康组)、NO(低于健康组)水平与健康组比较差异有统计学意义(P<0.05),瘀血质组ET和AgⅡ水平高于气虚、阳虚及阴虚质组。

3 讨 论

3.1 冠心病心血瘀阻证患者主要体质类型分布情况

在前期的研究中,我们发现大部分冠心病患者是一种主要体质,同时有 1~2种体质倾向[8],和Hillis G S等[9]的研究结果相类似,一般可以根据分数高低来判断取舍。为了便于研究,本研究中,以判定结果为“是”且转化分最高者为患者的主要体质类型判定标准,研究发现太原地区冠心病心绞痛心血瘀阻证患者的主要体质类型为瘀血质、阳虚质、气虚质和阴虚质。

3.2 CHD心血瘀阻证患者不同体质类型血管内皮细胞功能

NO与ET在血管内皮细胞所分泌的多种生物活性物质中,是最重要的一对。ET是持续最久、作用最强的缩血管物质,一旦内皮细胞受损即释放大量ET,从而导致冠状动脉剧烈收缩,血流量下降,从而发生心肌缺血。作为一种内皮依赖性松弛因子(EDRF),NO是舒血管作用最强的物质,还可抑制血小板聚集。在CHD患者中,由于动脉管壁脂质的侵蚀,血管内皮细胞损伤,继而导致内皮内分泌功能失调,ET含量升高,NO含量显著下降,发生血管舒缩功能紊乱及通透性改变,同时会引发血流变特性的改变,表现出CHD血瘀证的特征。心血瘀阻证是CHD最常见的证型之一,亦存在内皮细胞功能障碍[10]。血管紧张素Ⅱ(AgⅡ)可以影响血管平滑肌细胞的增生,促进局部超氧阴离子的形成,而后者使NO灭活,通过介导内皮素的生成以及AgⅡ受体促进血栓素A2等的产生,对动脉粥样硬化的内皮损伤起着重要作用[11-12]。目前保护内皮功能已成为治疗心血管疾病的重要目标之一。研究显示,血浆ET、ET/NO、AgⅡ水平升高可能是CHD血瘀病理产生的主要机制之一,血管内皮细胞功能的损伤可能是中医“血瘀”的病理表现[12-13]。杨军辉等[14]发现冠心病患者中,ET以痰浊血瘀证升高最明显,其次为气滞血瘀证,NO水平中痰浊体质与气滞体质明显低于阴虚体质与气虚体质,其分子标记物血清NO、ET值是冠心病血瘀证不同亚型微观辨证的可靠指标。

动脉粥样硬化是遗传与环境因素共同作用的结果,而体质也是先天和后天共同影响的结果。笔者研究发现,冠心病患者的主要体质类型为瘀血质、气虚质和痰湿质,冠心病患者的体质类型与证候密切相关,再次显示体质的特异性决定了疾病所表现的证候特点[11]。目前将体质理论运用到血管内皮细胞功能研究中的并不多见,本研究选择冠心病患者最常见和危险的证型心血瘀阻证为研究对象,结合中医体质学说,尝试挖掘其内皮细胞功能的体质差异性,以发挥因人制宜在治未病中的作用。结果发现,冠心病心血瘀阻证患者各体质组ET(高于健康组)、AgⅡ(高于健康组)、NO(低于于健康组)水平与健康组差异均有统计学意义(P<0.05),瘀血质组ET和AgⅡ水平高于气虚、阳虚及阴虚体质组,提示不同体质类型冠心病心血瘀阻证患者的血管内皮细胞功能水平存在一定差异,血瘀质患者变化尤为明显。

中医药防治冠心病的关键是对影响冠心病发病及病情发展变化的各种因素进行干预,探索不同体质类型冠心病心血瘀阻证和危险因素(内皮细胞功能)的差异性,将为从中医体质角度预防和治疗冠心病提供新的思路。本研究是我们研究内皮细胞功能与不同体质类型冠心病心血瘀阻证关系的初步结果,由于时间和条件有限,未能研究更多证候类型和危险因素,样本量也非常有限,研究结论还需要进一步验证,更多的是希望起到抛砖引玉的效果,将来希望更多的研究者在规范的多中心、大样本和多地区协作的流行病基础上,进一步研究冠心病不同证候和不同体质类型患者在内皮细胞功能等危险因素上的差异性,必将更好地发挥中医药辨识体质“治未病”的特色和优势。

[1]赵冬,吴兆苏,千薇,等.北京地区1984-1997年急性冠心病事件发病率变化趋势(中国MONICA方案的研究)[J].中华心血管病杂志,2000,28(1):14.

[2]李静,张继东,刘同涛.冠心病中医证型与冠脉病变的相关性[J].山东中医药大学学报,2006,30(2):124.

[3]丁邦晗,吕强,张敏州,等.胸痹心痛的中医危险证型:附 375 例聚类分析[J].中国中医急症,2004,13(5):298-230.

[4]洗绍祥,黄鹤,刘小虹,等.冠心病心血瘀阻证和血瘀证差异的临床研究[J].中药新药与临床药理,2001,9(12):321-324.

[5]贝政平.内科疾病诊断标准[S].北京:科学出版社,2001:50,78,213.

[6]王琦.中医体质学[M].北京:中国医药科技出版社,1995:32.

[7]中医体质分类与判定(ZYYXH/T157-2009)[J].世界中西医结合杂志,2009,4(4):303-304.

[8]田松,赵丽娟,梁晓葳,等.冠心病患者的证素辨证与中医体质的关系初探[J].光明中医,2011,26(7):1 308-1 311.

[9]Hillis G S,Flapan A D.Cell adhesion molecules in cardiovascular disease:a clinical perspective[J].Heart,1998,79(5):429-431.

[10]李晓,姜萍.血管内皮细胞损伤与血瘀证[J].中国中西医结合杂志,2000,20(2):154-156.

[11]Vanhotte P M.Endothelial dysfunction and atherosclerosis[J].Eur Heart,1997,18(Suppl):19-29.

[12]袁肇凯,黄献平,谭光波,等.冠心病血瘀证血管内皮细胞功能的检测分析[J].中国中西医结合杂志,2006,26(5):407-410.

[13]杨宝元,李继安,董印宏,等.冠心病气虚血瘀证血管内皮细胞功能失调相关性研究[J].江苏中医药,2011,43(8):28-30.

[14]杨军辉,欧阳玉燕.内皮细胞损伤与冠心病心绞痛血瘀证四亚型的相关性研究[J].中国中医药现代远程教育,2009,7(5):14-16.