创新型城市比较研究

——以天津滨海新区和深圳特区为例

2014-12-08白义霞

白义霞

(中国民航大学 经济与管理学院,天津 300300)

一、深圳特区与滨海新区产业结构发展现状及特征

1.深圳特区产业结构现状及特征

(1)高新技术产业成为主导产业

近年来,深圳一直致力于产业结构调整。在结构调整上积极利用国际产业转移的契机,尤其是IT业转移的契机,大力发展高新技术产业,积极培育具有自主知识产权的高新技术企业,逐渐形成了计算机及外设设备、通信设备制造、充电电池、平板显示、数字电视以及生物医药与医疗器械等深圳高新技术产业群。并培育了以华为、中兴为代表的国际知名民营高科技企业。2005年,高新技术产业占工业总产值的58%,高新技术产品出口占42%。以企业为主体,以市场为导向,以高等院校、科研院所为依托的技术创新体系日渐完善,企业已成为深圳自主创新的绝对主力,并在国内率先形成了以企业为主体的自主创新体系和特色。主要体现在:90%以上的研发机构主要设在企业;90%以上的研发人员和研发资金主要集中或来源于企业;90%科技成果主要产自于企业。

(2)产业发展的外向型特征突出

深圳外贸进出口总额多年来一直保持快速的增长势头。截至2007年,实现商品进出口总额21 191.18亿元,其中:出口总额12 417.93亿元,进口总额为8 773.25亿元。对外贸易依存度高达313.23%。其中,出口依存度183.55%,进口依存度129.68%。对外贸易成为拉动深圳经济增长的主要力量。出口对国际市场的依赖程度很高。但从时间序列可以看出,深圳结构调整的步伐还是很快的,对外贸易依存度与1994年的531.71%相比下降了218.48%。这主要得益于出口增长方式的转变,以加工贸易为主的出口扩张的数量型增长方式正向以高新技术产品出口的效益型增长方式转化。但总体来看,深圳对外贸易依存度仍然远远高于中国内地平均70%的水平,凸显出它经济开放程度之高。

(3)外资对产业结构调整的促进作用凸显

在深圳的经济发展中外资的推动作用一直都很明显。随着深圳经济发展水平的不断提高、商务成本和劳动力成本的增大、高素质人才的聚集,深圳产业结构调整的推进,外资的流向也在悄然发生着变化。由主要投向劳动密集型产业逐步转向高科技产业和服务业。且以通用电气、三星、索尼等为首的大企业增资力度加大,涉及领域不仅有电子信息、光机电一体化、生物医药,还有研发和采购。产业发展正向产业链高端延伸。且高端服务业正在成为新一轮投资热点。2006年,FDI重点投向了租赁和商务服务、交通运输和仓储、科研和技术服务、信息传输计算机服务和软件业等高端服务业。这些行业实际吸收外资总计9.38亿美元,占服务业吸收外资的75%。2007年以来。永亨银行中国有限公司、印度银行深圳分行、瑞穗实业银行中国有限公司深圳分行、中意人寿保险深圳分公司等外资金融机构相继选择在深圳落户,深圳已成为拥有外资金融机构数量最多的城市之一。

2.滨海新区产业结构发展现状及特征

(1)产业结构呈现出“二、三、一”发展格局

自1994年滨海新区开发开放以来,新区经济一直保持快速的增长势头。截至2007年,新区完成生产总值2 364.08亿元,按可比价格计算,比2006年同期增长了20.5%。其中,第一产业完成增加值7.15亿元,下降3.90%;第二产业完成增加值1 694.84亿元,增长17.90%。第三产业完成增加值662.09亿元,增长28.60%。新区三大产业结构由1994年的1.99∶67.92∶30.09到2007年调整为0.30∶71.70∶28.00产业结构呈现出“二、三、一”发展格局,第二产业发展势头强劲,成为推动新区经济增长的绝对主导力量。

(2)工业结构中的重化工业特征突出

工业一直是滨海新区发展强势产业和优势产业,在工业结构中,电子、石油开采与加工、汽车制造、现代冶金及大乙烯、大炼油等成为滨海新区支柱产业。截至2006年,新区完成工业总产值5 200.20亿元,其中,轻工业完成876.15亿元,重工业完成4 324.37亿元,轻重工业占工业总产值的比重分别为16.85%和83.16%,且在工业发展中,市属工业占据主导地位,大集团、大企业和三资企业对新区工业发展贡献度高。截至2007年,利税总额排名前5位分别为中海石油、大港油田、一汽丰田、钢管公司和三星电子。

(3)外向型经济发展特征明显

自滨海新区开发开放以来,进出口贸易总额由1994年的11.46亿美元增加到2006年的463.63亿美元,12年间扩大了40.46倍,实现了年均39.99%的增长速度。截至2007年新区完成出口总值245.27亿美元,按1∶7汇率计算,出口对新区经济贡献度为72.6%,外贸出口占全市381.61亿美元的比重,高达64.3%。且在2000年之后,外贸进出口呈现出盈余与逆差交替波动状态。这一方面反映了世界经济发展不确定性的因素对新区外贸的影响,另一方面,近年来的人民币不断升值和出口退税率的下调增大了出口企业的成本,压缩了企业出口的利润空间。

(4)第三产业中传统服务业具有比较优势

在滨海新区的产业结构中,第三产业的发展明显滞后,且在第三产业中传统服务业发展具有比较优势。截至2007年,第三产业实现增加值662.09亿元,其中,交通运输、仓储和邮政业完成183.43亿元,批发和零售业完成218.68亿元,二者之和为402.11亿元,占第三产业比重超过60%,而金融业完成增加值28.49亿元,占第三产业比重不足4.50%,房地产业完成增加值48.38亿元,占第三产业比重不足8%。

二、天津滨海新区和深圳特区综合配套改革比较分析

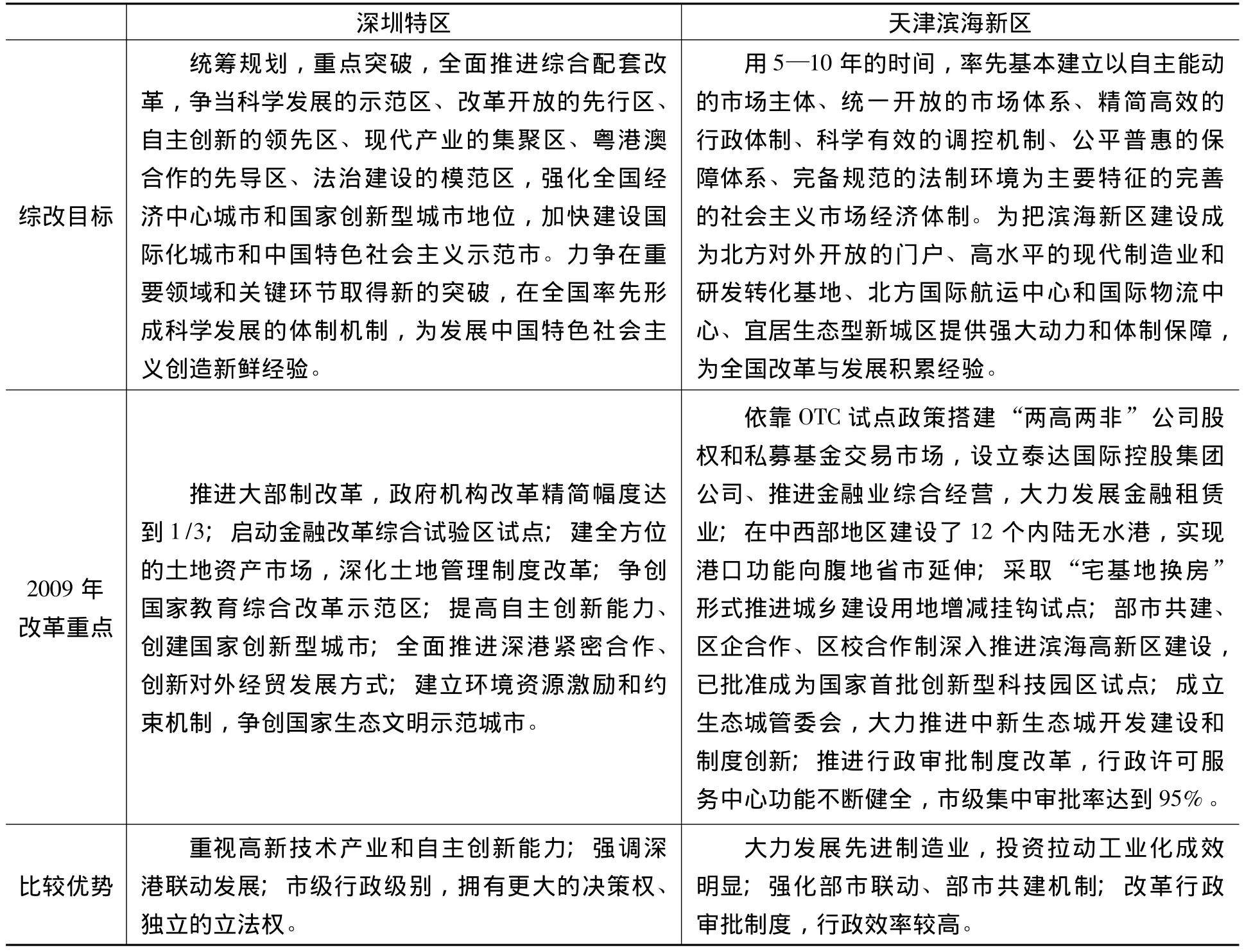

为了全面理解和比较天津滨海新区和深圳特区综合配套改革的基本思路和主要措施内容,笔者将两区近期的改革措施进行归纳总结,做以剖析,如表1所示:

表1 天津滨海新区和深圳特区综合配套改革情况比较

该表显示了两区近期的综合改革措施,表面上看涉及内容具有一定的相似性,但各自的内涵和重点仍然存在较大差异:

第一,深圳的改革措施涉及面比较宽,但它的一个重要特点在于对高新技术产业、自主创新能力的重视以及对深港联动发展的强调,深圳的改革措施更集中体现在提升本区技术创新能力,以形成与中国香港优势互补,进一步强化中国香港经济对珠三角地区的辐射作用。滨海新区的经济能级较低,但滨海新区的规划面积达到2 200多平方公里的土地,它拥有低廉的成本优势,这对于发展制造业而言,无疑是强大的优势。

第二,深圳特区行政力量对经济运行的作用程度比较小。深圳改革试验的主要内容是进一步向中国香港看齐,在法治建设、市场完善和社会发育上下足工夫,努力建设高效、有序和持续的综合性特区。天津自身的历史积淀比较厚实,且距离北京较近,加上该地区在前两轮国家大开发中相对发展滞后,因此,滨海新区的改革试验强调的是突破现有的体制框架,构建一套新型有效的管委会开发区体制。

三、滨海新区经济发展中存在的问题

1.经济结构问题

(1)第三产业发展明显滞后

第三产业占生产总值比重是一个区域经济发达程度的重要标志之一。从滨海新区产业结构看,第三产业的发展明显不足,1994—2007年,第三产业占地区生产总值基本维持在30%左右,所占比重明显偏低,对地区经济增长的贡献度相对有限。新区经济增长的主要拉动力仍然是工业制造业,与建设一个综合性生态新城区的功能定位相差较远。与快速增长的第二产业发展,新区第三产业发展趋势放缓,增加了未来产业结构调整的难度。

(2)高新技术产业尚未形成优势

新区工业经济增长是推动区域增长极崛起的绝对主导力量。在工业结构中,重化工业表现特征明显,高新技术产业占工业总产值的比重过低,截至2007年,高新技术产业占工业总产值的比重不足30%,且高新技术产业对外依存度高,外资技术溢出效果不明显,产学研结合尚未形成良性的互动机制,研发资金投入偏低,且科技资源多集中于高新区和开发区,缺乏有效的整合,制约了整体优势的发挥。而作为主导产业的电子信息产业,尽管产值规模占全国6%,但主要是加工和装配,产业整体处于电子信息产业链底端。

(3)新区民营经济发展比重偏低

在新区的工业发展中,市属企业和国营大企业、外资企业占绝对比重。民营经济发展明显滞后,在经济总量中所占份额不足10%,这就使得融资渠道多集中于国家信贷的投入和市财政投入,这不仅使得融资渠道单一,也影响了资金的使用效率和企业的竞争活力。长三角、珠三角的经验表明,民营经济对地区经济快速增长发挥重大作用。

(4)生产性服务业发展滞后

制造业的快速发展必然会带动与之相适应的服务业的大发展,特别是生产性服务业的发展。但滨海新区却出现了与之相反的发展格局。与深圳、浦东新区相比,滨海新区生产性服务业发展滞后,特别是金融引领带动作用不强。截至2007年,滨海新区金融业实现增加值28.49亿元,占第三产业产值的比重为4.30%。2006年,浦东新区第三产业增加值的构成中,金融业占到了26.95%。在资源约束和资金需求约束的双重压力下,不利于对制造业能级的改造和提升,也会进一步制约高新技术产业的发展和新的经济增长点的培育。

2.区域服务辐射问题

(1)腹地经济相对落后,产业趋同

滨海新区所处的环渤海地区腹地广阔,但工业和服务业发展都相对比较落后,各主要城市对周边地区带动作用有限,周边几个城市尚未形成有效的产业分工与合作局面,产业趋同性大于互补性,难以形成分工合理的产业链,不能为滨海新区经济辐射功能提供良好的条件。

(2)滨海新区规模经济结构不足,对环渤海的服务辐射能力有限

对区域服务辐射作用的发挥,必须基于强大的规模经济结构的基础之上,有着雄厚的财力、物力和人力做保障。滨海新区无论是从经济实力,还是从服务功能都与深圳有不小的差距。

四、促进滨海新区产业结构优化与升级的对策建议

1.夯实经济实力,提高经济辐射力

(1)加快第三产业发展的步伐,特别是生产性服务业的发展

滨海新区未来发展目标确定第三产业比重要达到40%。要实现这一目标定位,需要借鉴深圳和浦东的经验,充分利用港口区位优势,把握好区域和世界经济的发展趋势和机遇,把港口区域优势转化为产业优势。首先,大力发展物流业,形成海、空、港一体化的国际物流运作体系。加快天津港深水港的建设,使其成为国际化的深水大港、东北亚地区的国际枢纽港和中国北方最大的散货主干港。其次,加快东疆保税港区的建设,以东疆保税港区的体制机制创新为突破口,加快出口加工、转口贸易、物流企业的聚集与发展。最后,以金融创新为契机,加快金融保险业的发展,不断拓宽融资渠道,充分利用民营资本发展创投,以缓解资金需求的压力,满足高速发展的制造业需求。

(2)做强做大主导产业,发挥优势产业带动作用和产业集聚效应

滨海新区通过八大产业功能区的建设,按照专业化的分工要求,通过大企业、大项目和龙头产业的带动聚集各类中小型企业。如以空客A320为依托,做大做强航空产业,并通过干中学,掌握航空产业价值链高端技术和关键环节,培养自己的航空产业技术人才,再比如以电子信息产业为依托,通过从出口中学来提高自身的竞争能力,增强自主创新能力。地方产业集群正是利用与全球价值链的耦合机会,沿着产业价值链向着附加值更高的环节扩展。而针对有些项目特别是高能耗、低效益、高污染的项目通过产业的梯次转移,以技术改造为支撑,转移到周边地区。新区要通过主导产业的辐射作用,延伸产业链,利用环渤海地区的各种资源,吸引为新区内大企业服务的中小型专业化配套企业,以此加大新区产业的集聚效应。

(3)加快民营经济的发展步伐

新区民营企业的发展,一是要立足本地。二是要吸收域外企业特别是实力强大的民营企业。在这里新区要借鉴“深圳模式”,政府通过政策的扶持和周到的服务为民营企业的发展营造环境,形成以企业为主体、市场为导向、集研发投入、人才聚集、专利产出、成果产业化均来自企业一线的自主创新体系。新区要充分利用产业创新基金的先发试验优势,为民营企业的发展壮大提供资金支持,通过引入风险投资机制,为民营高科技企业的发展提供创投资金,以此突破民营企业融资难的瓶颈障碍。

2.加大科技和研发投入,不断优化工业结构

(1)加大科技研发投入

高新技术产业是资本密集型产业,其研发需要的资金投入多,新区要在现有财力的情况下,大手笔谋划产业发展未来,从全球化视角加大R&D投入。研发投入力争在2014年实现新的目标。并且改变R&D投入的资金来源,鼓励企业进行研发投入。

(2)促进产学研一体化发展

产学研一体化不仅可以提高大学和科研机构技术研究的市场适应性,加强技术成果产业化,而且,为企业提供了一条费用低、速度快的产品升级换代捷径。促进产学研一体化,不仅要改革现有的科研管理体制,强调技术研发的市场取向,更重要的是采取一定的政策措施,鼓励企业同大学、科研机构合作,围绕重大项目进行攻关。

(3)强化自主创新发展路径

引进与创新是后发国家实施赶超战略的常用手段。所不同的是引进技术的版本和年限及程度是缩短产业研发进程的关键。但是,实践证明,先进的技术是引进不进来的。自主创新才是提升产业竞争力的关键。在此,我们要借鉴日本的经验,对引进的技术进行深度开发,不断提高技术引进中消耗吸收的经费支出,培养锻炼自己的研发人员,通过消化吸收进行再创新,彻底扭转单纯靠引进进行技术改造的发展路径依赖,由重引进转化为以引进为基础,更加强调自主创新的结构优化的发展路径。

3.以金融保险试点为突破口,完善金融保险服务市场体系

随着服务领域的对外开放,国际产业转移呈现出向服务领域延伸的趋势。新区要借助这一机遇和金融保险试点先试先行的契机,积极吸引国内外金融保险机构进驻,通过创新业务经营手段和经营项目,不断完善金融保险服务的市场体系。

4.强化区域间产业合作,不断提高区域服务辐射力

首先,要明确产业定位,避免产业趋同。新区的产业发展要依托天津城区人才优势和高校科研优势,借助这一优势,加快对天津东移制造业的技术改造和升级,与此同时,通过城区的工业东移,置换空间,着力发展高端服务业和房地产业。

其次,新区要分担北京的工业经济功能,并借助北京科技资源和信息资源,大力发展高新技术产业,不断提高产业的创新能力,共同挖掘区域制造业技术进步的潜力。

再次,充分发挥港口优势,促进制造业的发展。津冀不仅具有优良的港口资源,也是作为内陆城市出海通道。津冀应在重化工业基础上发展临港工业,在发展中找准优势,实行错位发展。

最后,新区要借助港区一体化的资源优势,和东疆保税港区的体制创新优势,通过“无水港”的建设、延伸和高效便捷的大通关服务,做强做大物流产业,服务辐射环渤海。

5.突破资源能源瓶颈,发展循环经济

新区要突破资源、能源整体制约环境压力,推动企业积极调整产品结构,加快节能的技术改造,降低能源消耗。通过内部治理、价格机制和制度刚性,使新区工业结构实现资源节约化和高效优质化。

[1] 周立群,党怀清.滨海新区产业创新发展模式探索[J].天津师范大学学报(社会科学版),2007,(6).

[2] 安虎森,蒲业潇.循环累积因果机制与我国区域协调发展[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2010,(3).

[3] 郭克莎,王延中.中国产业结构变动趋势及政策研究[M].北京:经济管理出版社,1999.

[4] 熊必琳,陈蕊,杨善林.基于改进梯度系数的区域产业转移特征分析[J].经济理论与经济管理,2007,(7).

[5] 臧旭恒,徐向艺,杨蕙馨.产业经济学[M].北京:经济管理出版社,2007.