甘蔗新良种园林17号不同种植行距的生长效应研究

2014-12-06欧丽萍陈超君

欧丽萍 陈超君

(1.广西大学,广西 南宁 530004;2.百色市经济作物栽培技术推广站,广西 百色 53300)

甘蔗品种是甘蔗高产高糖中的关键因素。优良的甘蔗品种能充分利用自然、栽培中的有利条件,抵抗和克服其中不利因素,丰产潜力大,蔗糖分高,宿根性强,适应性广及抗逆性强,能够显著地提高蔗茎产量和公顷含糖量[1]。甘蔗改良品种的应用对全球蔗糖业的科技贡献率为60%[2]。园林17号是由广西大学系统选育,2011年通过广西农作物审定委员会审定通过的新品种。研究园林17号的配套栽培技术是确保该品种优良种性得到最大化发挥的关键。适宜的种植行距是甘蔗合理密植的重要技术之一,是获得高质量甘蔗生长群体、确保群体生长效应最大化发挥,从而实现高产高糖的关键栽培技术。研究甘蔗种植行距的论文颇多,多集中在施肥与行距的综合研究[3-4],单一研究行距的也是研究多个甘蔗品种在设定行距下的产量表现[5-6],极少将品种种性作为最终出发点,研究适合的种植行距与种性最大化发挥之间的内在关系。作者以园林17号健康种茎做种,研究0.8~1.4m行距下园林17号优良种性的表现,筛选适宜该品种大田栽培的最优种植行距,为该品种在广西蔗区大面积推广应用提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

以甘蔗新品种园林17号作为供试材料。试验于2013年3月至2013年12月在广西大学农科实验实习基地进行,试验地为旱地,地势平坦,粘土,土壤养分为全 N 0.054%、全 P 0.197%、全K 1.061%、速效N 77.0mg/kg,速效P 11.0mg/kg,速效K 54.0mg/kg、土壤有机质5.84g/kg,土壤PH=5.54。无灌溉条件。

1.2 试验设计及方法

试验设 0.8 m(A处理)、1.0 m(B处理)、1.2 m(C处理)、1.4 m(D处理)4个种植行距水平,采用随机区组排列,小区行长为5.5m,小区面积为A处理26.4m2、B处理33m2;C处理39.6m2;D处理46.2m2。重复3次。

试验地经拖拉机两犁两耙耕翻整地。蔗种经过砍种(双芽苗)消毒后于2013年3月30日播种,每667m2播种量均为8000芽。2013年5月18日按每667m26000苗定苗。每667m2施复合肥(16-16-16,俄罗斯产)50kg、尿素40kg(46%,广西河池产),分别于播种期、5月20日、6月25日作基肥、苗蘖肥和攻茎肥施用。2013年12月27日收获,验收小区产量。其他栽培管理措施与大田生产条件相同。2013年9月受2013年第21号强台风“蝴蝶”影响,倒伏严重。

1.3 调查测定项目及方法

按《中国甘蔗品种志》[7]对甘蔗品种农艺性状术语所定义的方法,调查萌芽率、分蘖率、株高、伸长速度等主要农艺性状。于甘蔗收获时调查小区有效茎数,同时每个小区调查测定10株(每处理调查30株)的茎长、茎径和田间锤度(手持糖量计法),计算平均数,按“单茎重(kg/条)=0.7854×茎长(cm)×茎径2(cm)×比重/1000”计算得单茎重,按“甘蔗蔗糖分(%)=1.05×田间锤度(%)-6.838”计算得甘蔗蔗糖分;按甘蔗糖厂原料蔗收购标准验收小区蔗茎产量,将小区产量折算为每 667m2产量,并根据“蔗茎产量×甘蔗蔗糖分”计算得亩含糖量。

1.4 数据处理和模糊综合评判

试验数据采用Excel 2003软件进行整理和统计分析。应用模糊评分法[8]对各处理的生长效应作模糊综合评判:根据生产上、工艺上对甘蔗品种农艺性状和经济性状的要求及侧重,预先设定各项主要农艺、产量、品质性状的权重;将各处理的各项性状指标按优劣顺序排出名次并评分,某项性状指标最优者为第一名得4分,其次者为第二名得3分,第三名得2分,第4名得1分;根据模糊评分法公式Qi=Σλjqij(i=1,2,……,n) 计算某一处理的综合评价值(式中Qi为第i个处理的综合评价值,第λj为第j个性状的权重,qi j为第i个处理、第 j个性状的评分)。综合评价值越大, 生长效应越优秀。

2 结果与分析

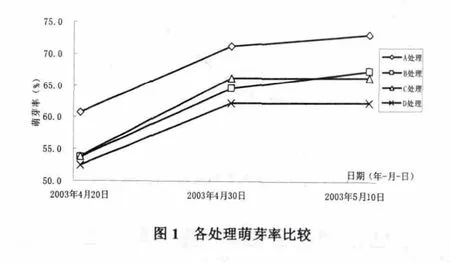

2.1 不同处理的萌芽率

图1是不同处理的萌芽率比较,其中A处理的萌芽率在整个萌芽过程中均表现为最高,在调查后期达到了73.1%,C处理与B处理相当,在萌芽前期,两者萌芽率相当,均在53%左右,中期C处理略高于B处理,但在调查后期B处理萌芽

率略高于C处理,两者萌芽率都在66%~67%之间,D处理萌芽率在整个萌芽过程中均低于以上三个处理,在调查后期萌芽率为62.4%,低于A处理10.7%(绝对值,下同),各处理最高萌芽率差异不显著,表明该品种萌芽率不受种植行距的影响,应由甘蔗品种本身的种性决定,与前人的研究结果相同[9]。同时,各处理的萌芽率均达到了62%以上,这是保证田间有足够苗数,为后期收获奠定高产的基础。

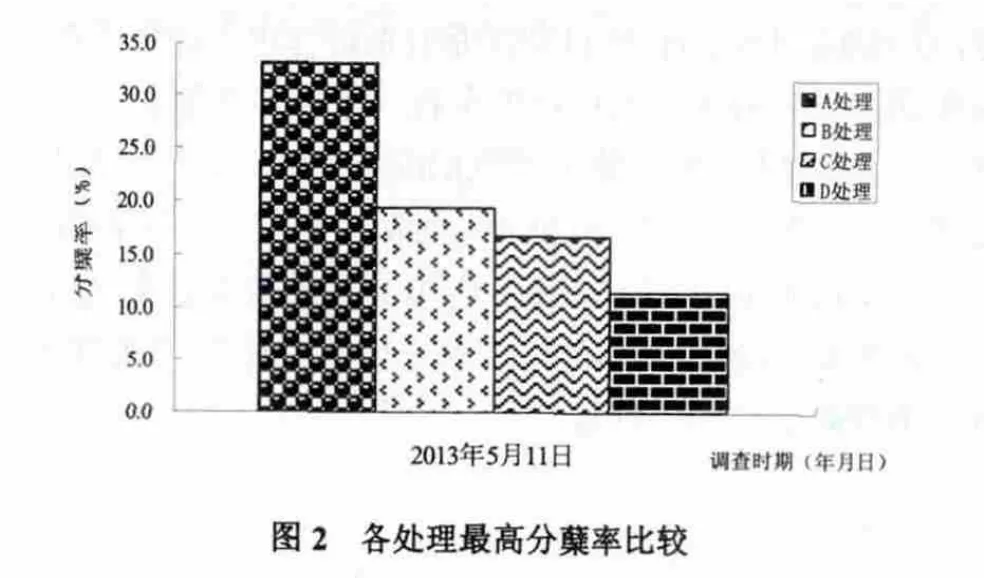

2.2 不同处理的分蘖率

甘蔗分蘖能力的强弱主要由甘蔗品种的种性决定,但同时也与种植密度和环境条件有关[9]。图2是各处理在2013年5月11日调查的最高分蘖率。由图可见,不同处理分蘖率差异较大,其中 A处理分蘖率显著高于其他三个处理,达到33.1%,其次为B、C处理,分别达19.4%、16.8%,最低的是D处理,仅为11.5%。这可能与蔗行内甘蔗的种植密度大小有关[10],表明分蘖率有随着行距的增大而降低的趋势,0.8m行距对提高分蘖率有促进作用。

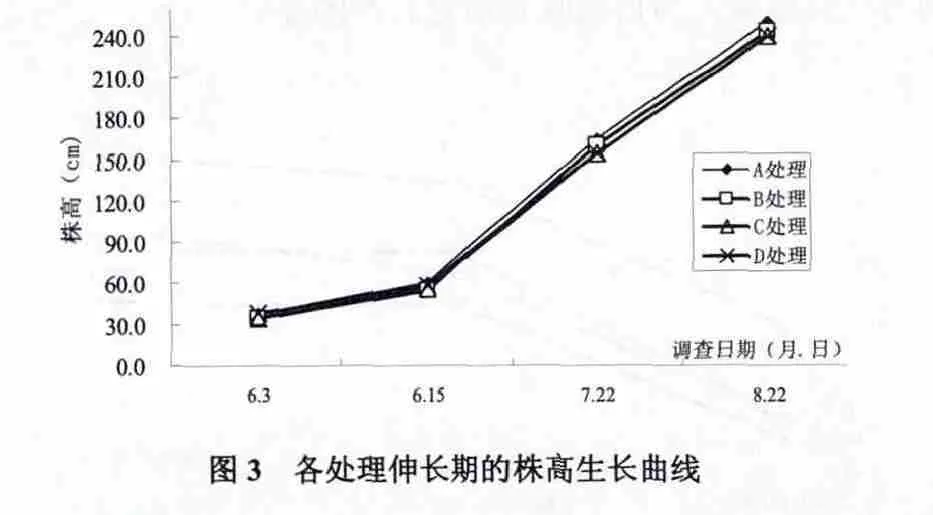

2.3 不同处理的生长曲线及伸长速度

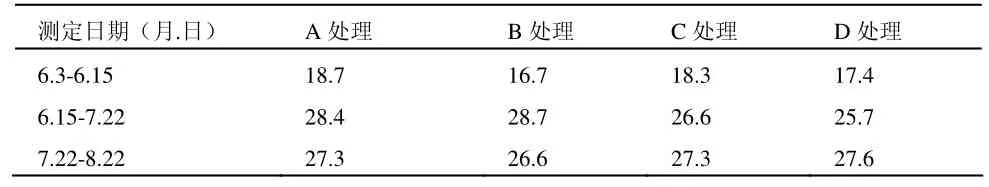

图3是将各处理伸长期的株高生长曲线。从图3可见,各处理的生长曲线相似,为“陡上坡”型,即6月15日以前株高变化平缓,6月15日至8月22日株高急剧增加,增长迅速,但由于受2013年第21号强台风“蝴蝶”影响,甘蔗倒伏严重,而没有继续调查 8月份后的株高变化情况,总体可见,从 6月份开始,甘蔗株高增加迅速,是甘蔗产量形成的关键时期,此期加强田间管理,对提高甘蔗个体单茎重具有重要意义。同时,从6月份开始,各处理的伸长速度都在16cm/旬以上,达到伸长盛期(见表1)。从各处理伸长速度变化来看,A、B处理伸长速度变化基本一致,表现为6月15日~7月22日达到最高值28cm/旬以上,随后有所减慢,而C、D处理变化较一致,伸长速度最高值出现在7月22日~8月22日之间,达到27cm/旬以上,两个处理伸长速度较A、B处理推迟了近一个月,可能与各处理甘蔗群体空间小气候差异有关,表明行距的宽窄对园林17号的株高生长有影响。

表1 各处理伸长期的伸长速度(单位:cm/旬)

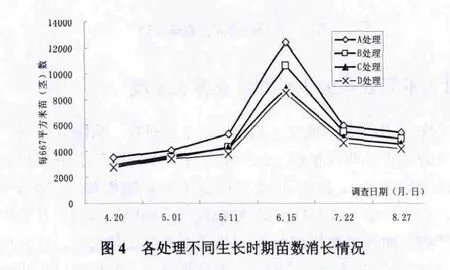

2.4 不同处理的苗数消长

图 4是各处理在各个生长时期的苗(茎)数调查结果,其中5月18日人为定苗,每667m2为6000苗。由图4可见,各处理苗数消长变化趋势均表现为陡“抛物线”型,6月 15日左右苗数最高,苗数在 12000~8000苗/667m2苗左右,7月22号后渐趋稳定,最后均稳定在4000~5000苗/667m2左右,由此可见,甘蔗群体具有自我调节建立最优化群体的功能,6月15日~7月22日期间是甘蔗群体中个体生理死亡的高峰期,只有前期生长粗壮的蔗株(个体)才能在竞争中占据优势,成为有效株。整个调查期间苗数消长变化均表现为A处理>B处理>C处理>D处理,且A、B处理苗数显著高于C、D处理约1000苗/667m2左右,C、D处理苗数消长变化情况相近。说明A、B处理群体的生理死亡现象不及C、D处理明显,所以苗数高于C、D处理。

2.5 不同处理的产量性状

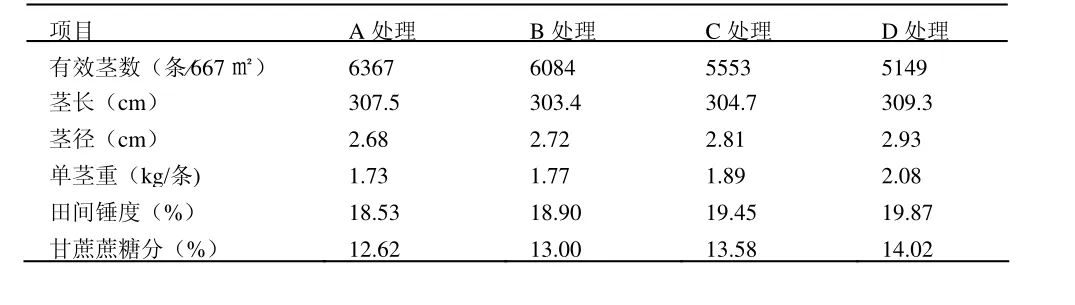

从表2可见,各处理的株高均较高,茎长均达到了300cm以上,但处理间的变幅仅为1.3~5.9cm之间,差异不显著。处理间茎径大小和单茎重大小则差异较大,表现为D处理>C处理>B处理>A处理,有效茎数变化的排序则刚好相反,行距越大有效茎数越少,表现了甘蔗群体是一个具有自我调节作用的功能体系,其中的补偿机制能确保群体的光合产物总库不变,苗数多,则茎径小,苗数少,则茎径较大。在形成甘蔗产量的各因素中,与产量关系最密切的是有效茎数,其次是茎径,茎长的贡献最小[11]。合理的种植行距有利于增大茎粗,提高蔗茎产量。

表2 各处理的产量性状调查和品质性状测定结果

2.6 不同处理的品质性状

从各处理的品质性状测定结果看(见表2),处理间的田间锤度和甘蔗蔗糖分差异均较大,高低排序为:D处理>C处理>B处理>A处理,D处理的田间锤度比A处理、B处理、C处理分别提高了 1.34%、0.97%、0.42%(绝对值,下同),甘蔗蔗糖分分别提高了1.40%、1.02%、0.44%,表明种植行距对甘蔗品质性状存在着明显影响,较宽的行距有利于蔗糖分的积累,提高甘蔗品质。在本试验行距范围内,随着行距的增加,甘蔗田间锤度越高,糖分累积越快。

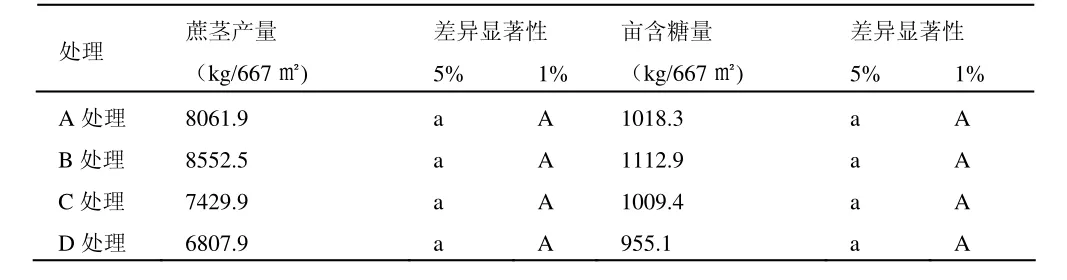

2.7 不同处理的蔗茎产量及含糖量

各处理的产量结果和亩含糖量结果见表3。四个处理的甘蔗产量均达到了6800kg/667m2产量,含糖量除D处理稍低于1000 kg/667m2外,其他三个处理都达到了吨糖田的标准。其中蔗茎产量以B处理最高,分别比A、C、D处理增产6.1%、15.1%和25.6%,其次是A处理,分别比C、D处理增产8.5%、18.4%,D处理的蔗茎产量最低。亩含糖量也是以B处理最高,分布比A、C、D处理增产9.3%、10.3%和16.5%,A、C处理含糖量相当,分布比D处理增产6.6%和5.7%, D处理亩含糖量最低。新复极差测验结果,各处理间的蔗茎产量和含糖量均未达到显著水平,差异不显著。

表3 各处理的蔗茎产量及含糖量结果表

2.8 各处理生长效应的模糊综合评判

应用模糊评分法对各处理的生长效应作模糊综合评判,结果(见表4)。各处理的综合评价值为B处理>A处理=C处理>D处理,即B处理的生长效应最优,其次为A处理、C处 理,生长效应最差的是D处理。

表4 各处理性状得分及生长效应模糊综合评判结果

3 小结与讨论

(1)园林17号在四种种植行距下的种性表现均为前期萌芽出土快,分蘖能力强,苗期长势好,苗数多,为其后期的高产奠定了基础。收获时,各处理产量性状表现优良,每667m2蔗茎产量达到6.8t~8.5t,甘蔗蔗糖分达12%~14%,每667m2含糖量达0.9t~1.1t,除D处理外均达到了“吨糖田”的产量水平。处理间以B处理蔗茎产量和含糖量最高,生长效应模糊综合评判最优,其次是A、C处理,C处理的表现最差。

(2)本试验条件下各处理萌芽率差异不显著,表明萌芽率不受种植行距的影响。分蘖率差异明显,A处理的分蘖率显著高于其他处理,在同等播种量下A处理的株距较小,株间透光率较好,可能是其分蘖率较高的原因。在产量性状和品质性状方面,表现出茎长差异不明显,有效茎数随着行距的增大而减少,茎径、单茎重和甘蔗蔗糖分则随着行距的增大而提高。B处理以其较协调的产量性状关系而获得最高蔗茎产量水平;A处理虽然有效茎数最多,却因茎径最小而使单茎重也最小,最终获得的产量水平不及B处理;C处理有效茎数不及A处理,但较大的茎径使单茎重增大而弥补了有效茎数的不足,获得了与A处理相若的产量水平;D处理虽然茎径和单茎重最大,终因有效茎数过少而表现出蔗茎产量最低。但四个处理间的每667m2产量差异和每667m2含糖量差异均未达到显著水平。

(3)综上所述,本试验条件下,园林17号在0.8m~1.4m行距下种植均可获得较好的生长效应,尤以1.0m行距最优。在0.8m~1.4m行距范围内选择何种种植行距应根据种植地块的实际条件及是否采用机械作业等因素来决定。当前我国甘蔗人工收获作业请工难和收获成本大的问题日益显现[12],在传统的人工收获作业条件下,1.2m行距较0.8m行距具有因有效茎数较少、单茎重较大而减少收获作业量的优势。1.2m、1.4m行距虽然产量不及0.8m、1.0m的窄行距,但适宜机械化收获[13],在适当增大播种量和提高成茎率下,可增加有效茎数提高产量。

[1] 沈万宽,黄鸿能. 甘蔗引种若干问题[J].甘蔗糖业,2000(3):1-4.

[2] 广西壮族自治区经济委员会.广西糖业[M].南宁:广西科学技术出版社,2007.

[3] 刘子凡,林电,仲伟,等.氮肥与种植行距对甘蔗产量的影响[J].中国糖料,2006(1):39-40.

[4] 冯荣扬,程剑平,郭荣发,等.施肥模式和种植行距对甘蔗含糖量和产量的影响[J].西南农业大学学报,2000,22(3):266-269.

[5] 农浩智,农冠松.不同甘蔗行距对产量的影响[J].广西蔗糖,1998(1):10-14.

[6] 黄日宏.甘蔗宽行距栽培对比试验初报[J].广西蔗糖,2002(4):16-17.

[7] 轻工业部甘蔗糖业研究所等合编.中国甘蔗品种志[M].广州:广东科技出版社,1991.

[8] 关中秀,黄忠兴,林宇,等.甘蔗品种的模糊综合评判[J].甘蔗糖业.2003,(3):10-13.

[9] 陈超君,徐建云,陈传华,等.甘蔗“吨糖田”不同种植模式群体生长动态及其产量和品质效应[J].广西蔗糖,2004(4):13-17.

[10] Brzesowky,W.J.甘蔗产量和质量的影响因素[J].国外农学(甘蔗),1987(3):1-4.

[11] 刁操铨.作物栽培学各论(南方本)[M].北京:中国农业出版社,1994.

[12] 梁兆新.甘蔗生产机械化发展状况探讨[J].中国农机化,2003(2):14-18.

[13] 李儒仲,黄严,黄有总,等.影响甘蔗机械收割蔗蔸质量的农艺因素研究[J].广西农业机械化,2013(4):9-12.