城市土地综合整治及其空间绩效探索——以兰州市白道坪南区土地综合整治为例

2014-12-05李中辉

李中辉

(甘肃省建筑设计研究院,兰州 730030)

0 引言

城市土地是城市资源最主要的组成部分,是城市存在和发展的载体,随着我国城市化的快速进行,土地资源尤其是城市“优势区位”土地资源的稀缺性将越来越突出。面对土地资源的紧约束,城市建设由外延增长转向内涵发展已成为新型城镇化的核心内涵之一。城市土地综合整治是促进城市用地有序化、集约化、高效化和完整化的重要途径,是在既定的城市空间范围内,按照城市规划和土地利用总体规划的发展要求,对城市已建低效用地和未建难利用土地进行以“提高城市土地利用率和城市经济产出率,调整城市土地利用结构,改善城市用地环境,提高城市的现代化水平”为目的的一系列土地利用活动的统称。

以土地资源优化配置为核心的农村土地综合整治的实践和研究已大量开展,借由城市土地整理对城市中心旧区进行改造也已成为国内外城市再城镇化的有效方式,但是与城市未建难利用土地结合的综合整治并未纳入这些研究范畴。关于空间绩效的研究主要考察了环境绩效[1]、社会效益(住房发展)[2]、经济绩效[3]及其对城市规划的启示[4],这些研究为进一步理解空间绩效以及空间绩效的构成提供了重要的思路。在存量规划已成为新型城镇化要义的现实阶段,思考城市土地整治及其空间绩效将是必需和必要的。

1 城市土地综合整治空间绩效的内在机理

一个普遍的共识是,空间的区位属性是由土地条件、信仰、地理位置等类似因素所构成的。具有优越区位属性的城市土地总是稀缺的、也是空间不可复制的,这种稀缺性和不可替代性决定了必须高度重视城市土地高效利用。城市土地综合整治的最终结果实为有效创造了“优势区位”土地资源,在此过程中通过以下途径实现城市空间绩效的提升。

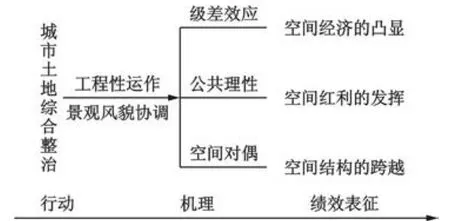

图1 城市土地综合整治空间绩效的内在机理示意

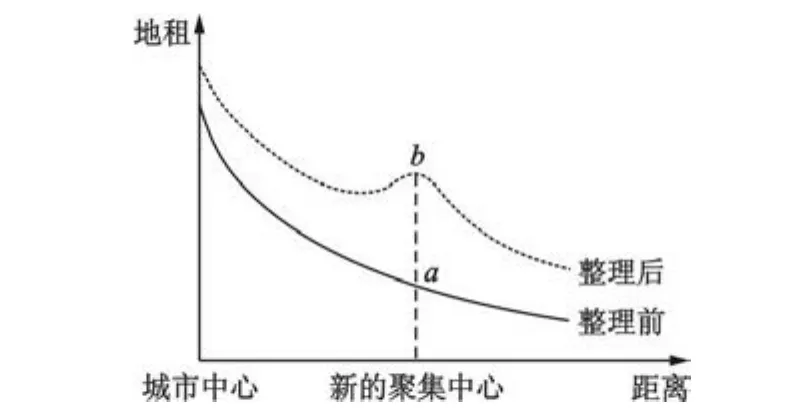

1.1“级差地租”支配的城市空间经济绩效的改善

土地作为城市的主要资产之一,其价值在于吸附的物化劳动[5]。土地综合整治作为对城市低效用地进行的系统工程,是城市土地利用的一种形态,它通过资金和劳动的投入,形成与城市功能相适应的城市物质空间,并因连续追加的投资形成超额利润(即为级差地租Ⅱ①),充分发挥具有潜在区位优势土地的级差价值。在此基础上,不同功能的用地将在一定程度实现相互替代,比如工业用地由于对地价敏感、设施配套要求低、区位选择相对比较灵活,这也是广大城市能够在中心城区顺利“退二进三”的基础性条件;居住用地可以选择位于边缘地区以节省“土地成本”[4],但由于其对交通基础设施、医疗、教育、商业等公共服务设施的敏感性较高,因此,配套完善的城市综合整治区将有利于扩大住房的选择集;此外,经整治的区域用地空间条件得到改善,较高的土地价格将倒逼城市产业结构得以转型升级,整治区可以包容的产业类型及其业态得到重新选择,使得稀缺土地资源根据空间经济原理得以更高效的配置。

1.2“公共理性”导向的城市社会绩效的发挥

公共理性的概念是康德在《何为启蒙?》(1784)一文中最早提出来的,一般被用于行政管理领域。所谓公共理性是指各种政治主体以公正的理念,自由而平等的身份,在政治社会这样一个持久存在的合作体系之中,对公共事务进行充分合作,以产生公共的、可以预期的共治效果的能力[6]。将“公共理性”引入城市土地整治,可以有效地弥补土地再利用过程中社会公平、空间公正上的理性缺失。政府的决策理性不仅具有促进经济繁荣和平衡财政收支的趋利性,还要承担提供公共服务、促进充分就业、救济低收入群体等“公共政策”作为,需要在多样化的目标中寻找平衡,基于社会公平、空间公正的土地综合整治民生途径与机制将决定城市空间发展的质量。

1.3“功能对偶-完整性”与城市空间结构绩效的提升

任何城市功能的发挥都基于互补性基础,呈现出高度分工、密切协同的组合效应,比如,城市包含的“生产—流通”“服务—消费”“工作—游憩”等“对偶”互补功能,一旦脱离其他功能,单个功能将无从发挥其作用[7]。城市土地综合整治要注重土地的功能完整化以及综合开发,注重产城融合,在强调用地跨越的同时,也必须按照“对偶”互补机理组织居住、商业休闲等功能,尤其是基础设施支撑体系的配置,实现工业化与城市化的同步推进,工业区、棚户区风貌与新型市镇风貌的有效转换。从完善微观区位的互补功能到实现城市的功能跃升,城市土地综合整治的过程实质是实现了用地功能到城市空间的结构性优化,这是提升城市空间绩效的根本方式。

图2 城市土地综合整治下的城市空间结构变化示意图

2 案例应用

对城市土地综合整治空间绩效内在机理的理解为开展综合整治实践提供了基础思路,这些原理已经成熟地应用于我们开展的兰州市白道坪南区土地综合整治规划、兰州恒大美兰湖新城规划、兰州市庙滩子旧城整体改造建设项目、白银市大西沟片区综合整治规划、临泽县大沙河(城区段)土地综合整治等规划(建设)项目,为这些地区的合理空间组织和建设提供了科学支撑。以兰州市白道坪南区为例[7],通过白道坪南区土地综合整治来解决城市发展瓶颈,或许可以为提高城市空间绩效提供一个具体操作的平台。

2.1 案例区概况

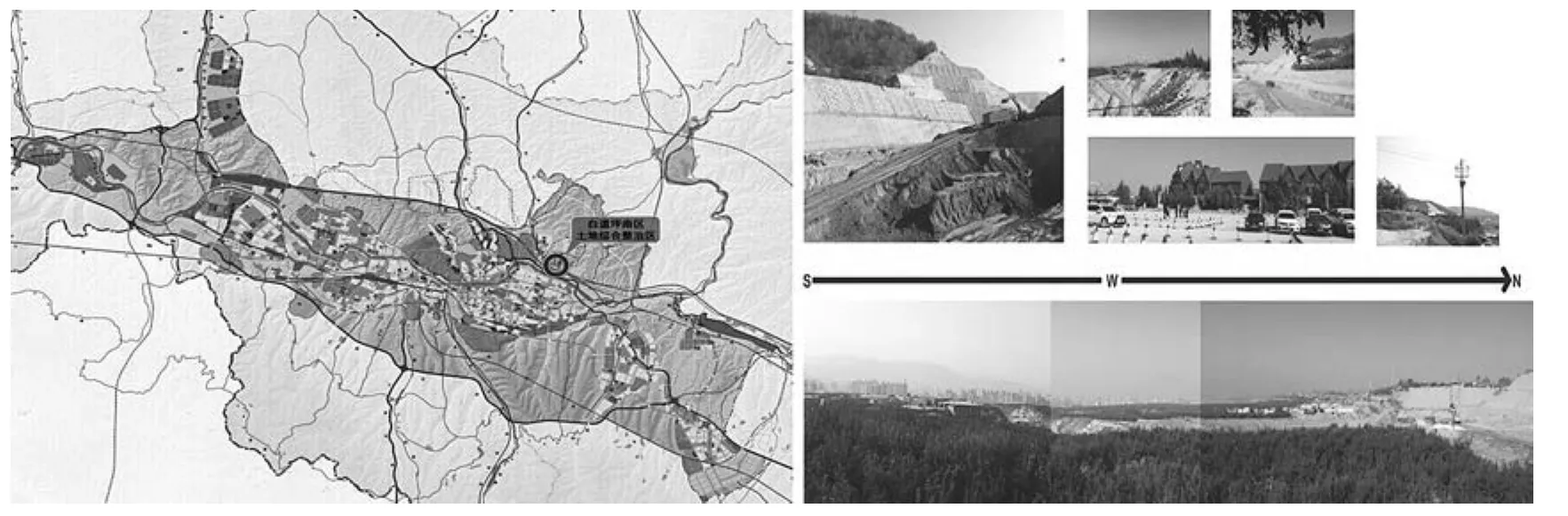

本项目位于黄河北岸,隶属于兰州市城关区青白石街道,与雁滩隔河相望。规划总用地面积约243.24 hm2,约3 648.6亩,基地的现状用地主要为居住用地、公用设施用地、道路交通设施用地及农田果林、荒弃地(图3),是《兰州市城市总体规划(2011—2020)》(以下简称《总规》)确定的七大城市组团盐场——九州组团的组成部分(《总规》已将其纳入城市建设用地)和兰州市低丘缓坡综合治理的组成片区之一。

2.2 面临的主要矛盾

具有优越区位属性的土地长期处于低效利用状态,面临空间环境质量较差、公共产品不足、空间布局不经济以及空间结构松散等一系列空间绩效低下的问题和约束,影响片区人居环境及城市功能。

2.3 基于空间绩效的城市土地综合整治

2.3.1 风貌绩效

采取低冲击生态工程解决规划区内存在的滑坡、崩塌、泥石流、采空区黄土湿陷等地质隐患,实施沟壑利用、蓄水防洪、污水处理、路桥配套、绿化美化等综合工程,提升了城市空间风貌品质,树立起新的城市居住空间形象和城市文化(图4)。

图3 白道坪南区土地综合整治区区位及实景图

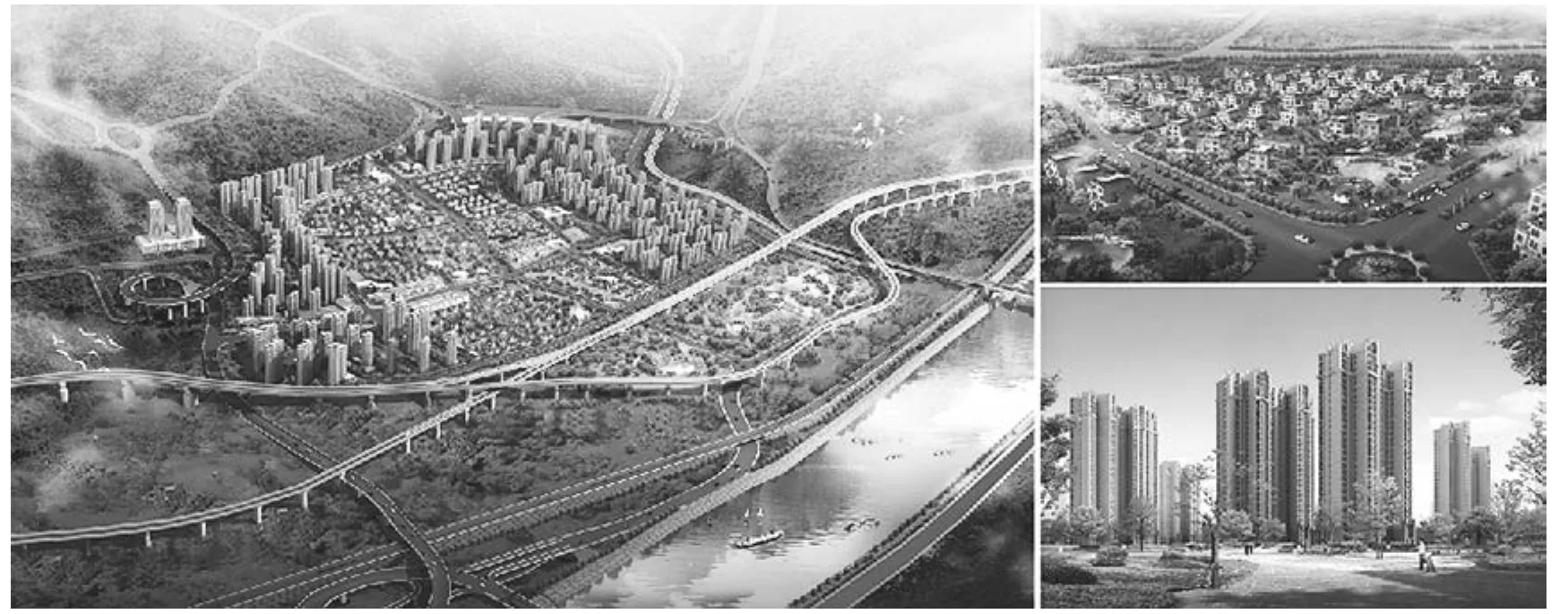

图4 兰州市白道坪南区土地综合整治区规划效果图

2.3.2 经济绩效

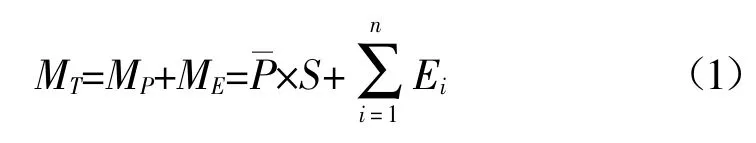

项目从总体上研究对土地资源进行高绩效配置,基于规划建设中的“雁白、雁青黄河大桥”等大的基础设施框架,跟进前期配套设施及环境投入,促进了低效土地的空间经济价值的显化和城市的自我增值,为城市民生建设提供必要的财力保障。本文在此暂只做定性分析并提出一种可以考量城市土地综合整治经济绩效的模型。可选择影子工程法②影子工程法是恢复费用的一种特殊形式,常用于环境的经济价值难以直接估算时的环境估价。来估算,由于本整治项目区土地有少量征地拆迁和居民安置,因此,这种影子价格含有机会成本即替代比较的含义:

式中:MT——整治区土地的经济收益;

MP——该片区的土地出让金收益;

ME——征收同样面积的外延土地的成本;

P——该片区平均单位地价;

S——出让面积;

Ei——征地成本。

2.3.3 社会绩效

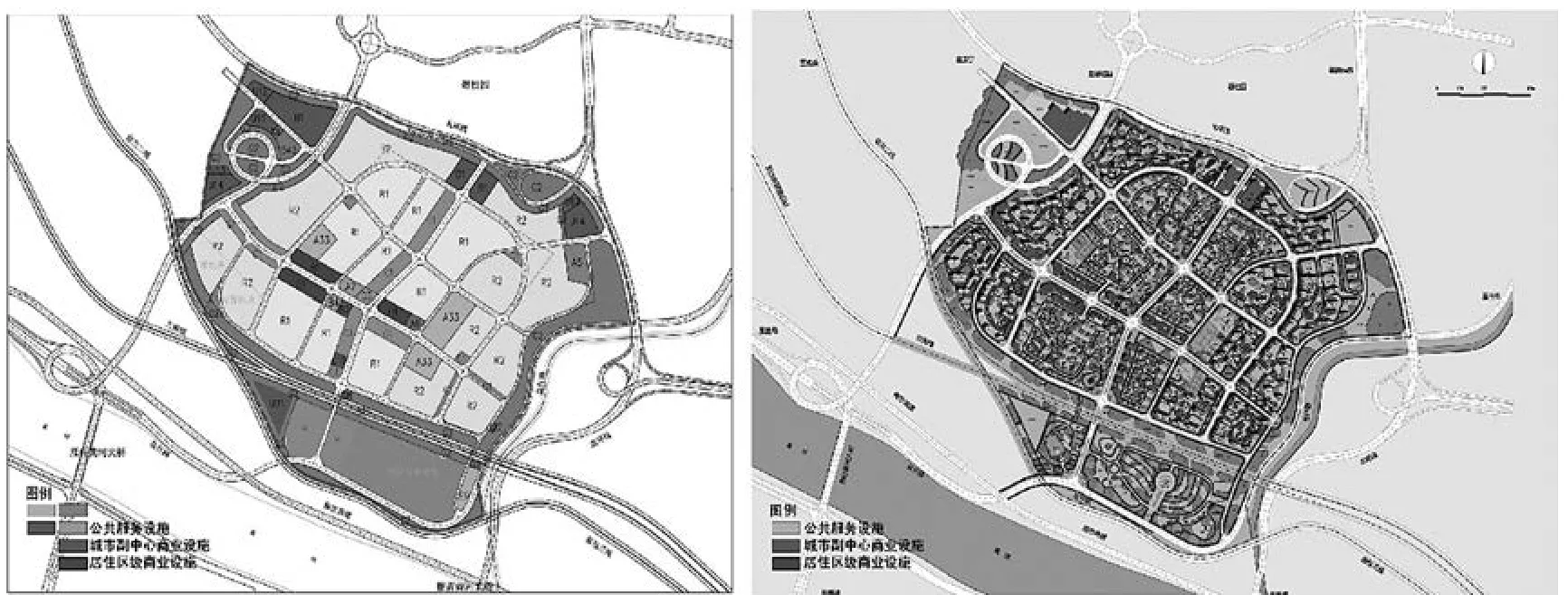

本次规划强调了整治区就业与城镇化的协同推进、基础设施及配套服务设施与居住用地的协调部署、民生保障住房与高端物业的“包容”发展,促进“公共产品”的有效提供。通过此次土地的综合整合与土地混合利用,公共绿地水平显著提高,副中心级市政基础服务设施也得以在空间集中配置(图5)。

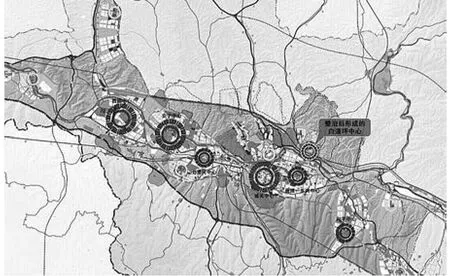

2.3.4 结构绩效

整治行动实现了裸地、滩涂向城镇建设用地、风景旅游用地以及景观水域的替代,提高了土地利用的混合开发强度,治理了片区土地整体结构松散的弊端,培育了中心区的综合功能,整体上提升了白道坪片区在盐场——九州组团甚至兰州市的综合发展势能(见图6)。

3 结语

图5 兰州市白道坪南区土地综合整治区公共服务设施规划图

图6 嵌入兰州城市中心体系的白道坪中心构想图

本文从城市土地综合整治的内涵、空间绩效及其内在机理的一般认识出发,以兰州市白道坪南区土地综合整治为例,从风貌、经济、社会红利以及空间结构的视角探讨了城市土地综合整治的空间绩效。关于城市土地综合整治下空间绩效的内在机理,作者在已有理论的基础上进行了一些有针对性的探索,但尚需进一步研究。对于空间综合绩效目标导向的城市低效用地整治可以开展更广泛的探讨和应用。

[1]颜文涛.城市空间结构的环境绩效:进展与思考[J].城市规划学刊,2012(05):50-59.

[2]李峰清,赵民.关于多中心大城市住房发展的空间绩效——对重庆市的研究与延伸讨论[J].城市规划学刊,2011(3):9-17.

[3]Fang C L,Guan X L,Lu SS,et al.Input-output efficiency ofurban agglomeration in China:an application of data envelopment analysis(DEA).Urban Study,2013,50(13):2 766-2 790.

[4]彭坤焘,赵民.关于“城市空间绩效”及城市规划的作为[J].城市规划,2010,34(8):9-17.

[5]闵师林.城市土地再开发[M].上海:上海人民出版社,2006.

[6]罗尔斯.公共理性观念再探[A].公共理性与现代学术[C].北京:三联书店,2000.

[7]城关区白道坪整体改造项目指挥部.兰州市白道坪南区详细规划方案(修订稿)[Z].