融合与变迁:国际视野下文化现代化及其启示*

2014-12-05郑丽勇闵学勤

文/郑丽勇 闵学勤

人类社会的发展和进步,最终表现在文化的变迁和进化,而近代以来,现代化无疑成为人类文明进步的主旋律。不过,东西方文化的现代化历程存在明显的差异。西方文化的现代化,是由人的主体意识的觉醒激发产生的,其进程是顺向的。而中国的现代化是在外部力量的冲击下,被迫发生的逆向过程。[1]西方现代化的轨迹是:文艺复兴(精神文化的变革)→启蒙运动(理性主义的成熟与制度文化的变革)→科技大发展(思想变革的成果)→现代社会(物质文明的高度发展)。由于这样的变革起源于内部的矛盾,所以具有自然发展的和谐性,我们称之为“顺向”的过程。中国文化现代化的轨迹是:洋务运动(追求物质文明)→改良运动(制度文化的变革)→新文化运动(精神文化的启蒙)→现代社会(对社会主义初级阶段的反思、改革开放的思想解放与物质文化的发展)。[2]与西方现代化过程相比较,中国现代文化是“逆向性”的,即由末返本、由表及里、由浅入深、由物到人这样一个过程。这种“逆向性”以及近代以来东方文化的相对弱势,直接导致东方文化在现代化进程中的矛盾心态。一方面,是意识到自身文化的弱势和诸多弊病,如果不变革,只会被历史淘汰;另一方面,又放不下民族主体的自尊,对西方先进文化总是抱一种“欲迎还拒”的心态。这种状况下,如何用足“后发优势”变得至关重要。我们无疑应该从欧美国家以及东亚许多国家的文化现代化历程中学到许多东西。

一、东方文化:走出“西化”与现代化的彷徨

“现代化”缘起于西方,近代以来西方文化向全球强势扩张,而东方(尤其以东亚为代表)始终处于落后和追赶的弱势地位,因而,在很长一段时间内“现代化”被等同于“西化”。张岱年认为,纵观整个20世纪,在中国文化向何处去的问题上。始终存在着三种主张,即自由主义的全盘西化论、保守主义的儒学复归论和马克思主义的综合创新论。[3]而港台学者则主要分为自由主义和保守主义。两者对西方文化的态度可谓泾渭分明,自由主义学派的代表人物主要包括李敖、柏杨、傅伟勋和张灏等人,其中又以李敖、柏杨较为激进,李敖基本上持“全盘西化”的立场,柏杨则稍有不同,他认为在吸收西方文化的过程中还应强调“选择”在文化发展领域的必要性和重要性。文化保守主义则力图捍卫中华民族的文化自尊,试图在文化领域找到传统文化和民族文化的传承。不过,文化保守主义也并不是一味地敝帚自珍。他们也主张在一定范围内有选择地接受外来文化,以适应时代需求。文化保守主义学者代表人物主要是牟宗三、刘述先、余英时、杜维明、成中英和李泽厚。这其中以新儒家为主。他们在处理和协调儒家传统文化与现代文化的关系、寻求中国的现代化道路上做出了很大的努力。[4]在这两派之外,其他持“现代化”主张的学者如林毓生、金耀基、杨国枢等,都深切体认到传统是不可能、也不必要扬弃的。尤其,他们均认为,糅合传统与现代来设计一套新的文化体系是有其必要的。[5]

经过半个世纪现代化的坎坷,以及华人社会在经济现代化上的成功,港台学者已“在超越西化、 实现现代化问题上基本达成共识”。[6]现代化不等于西化,自由主义派的殷海光先生在《中国文化的展望》中指出“现代化已经成为一个世界普遍的文化”,“时至今日,任何一个文化,只要得到科学思想与技术的要领,都可以有所贡献于现代化”。[7]现代化实际是一种选择的过程,在世界不同文化相碰撞接触的时候,一个社会内部自觉不自觉地发生的一种变化。日本的文化现代化进程也验证了这点。

日本从明治维新开始走上经济、政治、文化全方位现代化道路。日本的现代化以追赶欧美国家为目标,但并非全盘西化,而是传统与现代、东方文化与西方文化并存、撞击、融合的复杂历史进程。从历史上看,日本是一个多位价值观的民族,“有用性”是其核心,也就是此时此地有用者即有价值则存之、取之。因此较中国更热衷于吸收外来先进文化,也更善于保存固有文化并对其进行创造性的转化。日本现代化的历史,是在成功与进步、发展与牺牲、现代与传统、进步与困境的二重奏中进行[8]。罗伯逊(Robertson)对全球化和现代化进程中日本宗教的变迁进行了研究,认为日本宗教有综合性和碎片化两个特征,综合性表现为日本宗教融合了印度、中国、基督教传统,神道教已经成为一种意识形态,并且日本国民有多重宗教倾向,不同的宗教满足不同的需要;碎片化则表现为日本宗教作为公民宗教鼓励将不同的价值观调和,还表现在日本宗教中融合了外来文化的多重要素。[9]碎片化的实质是多元文化在同一社会生态圈中的共存,而综合则意味着多元文化在融合基础上产生新的文化。

香港历经百年殖民史也没有全盘西化,日本号称“脱亚入欧”,但也仅是表现为价值观的多元化和碎片化。其实,就5000年中华文明发展史而言,文化始终是个变量,因时、因地、因人而变,而能传承下来的文化,自有其内在生命力。缺乏生命力的文化元素,自然消逝在历史长河中。在经济全球化的背景下,多元文化的共存、交融、嫁接将成为常态。

二、价值观序列:从传统到后现代的变迁

英格哈特(Inglehart)在2000年与韦恩.E.贝克(Wayne E.Baker)合作的一项研究指出,经济发展对文化价值观具有强大的影响,这种影响使得文化价值观的发展具有一种普遍从传统到现代的趋势。这种趋势暗含两种综合价值取向的转型:从传统理性到世俗理性,从强调生存价值到强调自我表现价值的变迁方向和趋势。[10]

以传统理性为主的社会重视宗教,顺从神权,坚持一种绝对的善恶标准;强调家庭的重要性,国家和家庭紧密地联系在一起,具有较高的民族自豪感,更尊重权威,甚至被动地顺从国家权威:很少或从不讨论政治,更强调社会顺从而不是个人主义的奋斗。而在以世俗理性为价值取向的社会中,上述方面都表现出一个相反的变化方向。以生存价值为取向的社会重视生存的价值而显示了较低水平的主观幸福感,相对较差的健康状况,低水平的人际信任,对外部群体的相对排斥,不支持性别平等,强调物质主义的价值,对科技有较强的信心,相对低的环境保护意识。而以自我表现价值为取向的社会则在上述方面表现出相反的倾向,强调信任、包容、主观幸福感、积极的政治参与和自我表现。当下中国仍然深受传统理性和生存价值等传统观念的影响,所以,尽管中国的硬件条件已经与西方发达国家相差无几,但在内在价值观上却仍表现为一个传统国家的特质。

美国是一个典型意义的文化现代化国家,无论是国家政治,还是商业经济,都浸透实用功利的物质主义。而欧洲,特别是北欧似乎走得更远,他们已经跨过“现代化”的界域进入了“后现代”。人们由过去追求基本经济的安全感以及成长等物质性目标,转向追求生活质量以及个人自我表意等后物质价值。社会价值偏好从“物质主义价值观”转为“后物质主义价值观”。而这一变迁将会对社会产生持久性的影响:容忍度的提升以及对个体自由、民主和多种民主参与形式的更大的支持。后物质主义者并不是反物质主义,他们仍珍视经济和物质安全,但对于生活质量问题给予了更大的关注。[11]

处于东亚的日本已经率先现代化,但它与西方国家相比略有不同。日本的价值观发生了两种变化:一方面是根植在日本文化中的集体责任感的减弱,个人对集体的绝对服从在逐渐瓦解,这个过程被称为个体化;另一方面则是与西方国家类似的物质主义向后物质主义的转变。日本的工业化、城市化、现代化的速度极快,但大多数国民还是持前工业时代的价值观。前工业社会的价值观向工业社会价值观的转变过程与物质主义向后物质主义的转变过程叠加在一起,前者使后者的趋势变得难以理清。[12]这种态势在未来的中国可能会更加明显。因为中国人口众多,区域发展不平衡,以及显著的阶层差异,中国社会中大多数人尚处于传统理性和生存价值的阶段,而东部大城市的居民已经迈入现代化序列,少数知识精英和年轻人甚至开始认同后物质主义的价值观及其生活方式。

整个世界的价值观,都处于动态变迁之中,从传统到现代,从现代到后现代,大势所趋,浩浩荡荡。任何一种文化若想被历史一代代地传承下去,必须努力实现从内容到形式的全方位现代转化,否则便会被历史抛弃。从这个意义上讲,文化现代化是文化自身发展的内在要求。[13]不同的国家,因为起步的时间差异,各自处于价值观序列的不同节点上。东亚一些率先现代化的国家和地区,它们的价值观变迁显示,东西方文化的差异并没有导致两种差异化的价值观变迁路径。特别需要关注的是,价值观的变迁,不是一个社会整体划一的行为,几乎在每个国家,都会同时存在各种不同层面的价值观。

三、融合与迁移:文化现代化的两个维度

从欧美以及东亚部分国家和地区的文化现代化历程可以看到,融合和变迁是文化现代化的两个主要维度。所谓文化融合,是两个或更多的拥有基本稳定的文化传统且内容和形态上互相区别的民族(种族),受社会环境、自然环境改变的制约和文化信息互相传递的影响,经过自然或非自然方式的持续接触,各自选择采纳对方的文化特质,对自身的文化进行修改和增删,互相调适、融入,最终导致文化内容和文化形态在某种程度上的趋同。[14]文化融合是异质性的文化在“刺激——反应”的多次往复和渐进过程,具体包括接触、认识、选择、合一。文化融合的结果分为两种:互相吸收但实行分隔,适度融合化向另一种文化靠拢并被其同化。中国传统文化本身就是在漫长的历史长河中通过多元文化不断融合而成的产物。传统文化中最具代表性的儒家思想,在宋明时期发展到巅峰形成所谓的宋明理学,而促成其发展的关键因素恰恰是因为吸收了印度佛教的心性之学。文化现代化进程中的融合现象,是指在同一社会中同时存在传统文化和现代文化,甚至后现代化文化,即文化的融合现象是指多元文化的共时性。这种现象不仅发生在传统文化占主导的国家,而且也发生在已经实现文化现代化的国家。这种文化融合,不仅表现为同一社会中不同个体所持有的价值观和生活方式的差异,而且,它甚至表现为同一个体同时接受和持有两种差异化的文化观念。比如,一个受过高等教育的知识女性,她一方面高度认同西方的一系列现代化价值观念,但同时她又因长期浸润于东方传统文化而高度认同“孝道”并力行之。

所谓文化变迁,是指由于族群社会内部的发展或由于不同族群之间的接触而引起的一个族群文化的改变。促使文化变迁的原因,一是内部的,由社会内部的变化而引起;二是外部的,由自然环境的变化及社会文化环境的变化如迁徙、与其他民族的接触、政治制度的改变等而引起。文化变迁与文化融合有区别又有联系,文化融合的结果可能推动文化变迁,但文化变迁不一定是文化融合的结果。文化融合是一种共时性现象,而文化变迁则是一种历时性现象。导致文化变迁的既可能是外部因素,也可能是内部因素。从外部因素来看,异质文化的接触和传播、新的发明和发现、价值观的冲突等是文化变迁的主要诱因。从内部因素来看,一个族群内部的社会关系和结构的变动、人口和自然环境的变化等因素可能导致文化的变迁。从人类历史发展趋势来讲,文化变迁是一个渐行不息的过程,其间,既有对传统的萃取与摈弃,又有对外来文化的批判与吸收,而传统、现代和后现代化无疑是人类文化变迁的三个里程碑,人类文化的变迁所形成浩浩荡荡、延绵千年的文化序列不仅蔚为壮观,而且,令任何个体、民族和国家为之心折,所谓“顺者昌,逆者亡”,用在此处确是恰如其分。

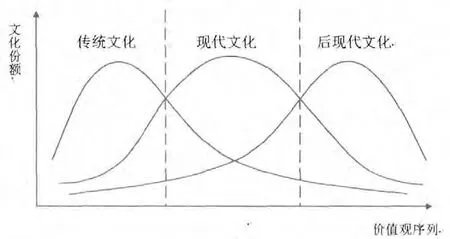

图1 文化现代化二维模型:融合与变迁

以文化份额为纵坐标,以价值观序列为横变标,可以建构一个文化现代化的二维模型。该模型的内涵是:①从文化份额来看,在某个特定的时间节点上,一个国家文化总是存有传统文化、现代文化和后现代文化三种不同发展层面的文化,只不过,各种文化所占的份额不同,而其中占主流地位的文化形态决定了这个国家所处的文化现代化序列的位置。当前的中国以传统文化占主流,美国以现代文化占主流,而在欧洲,后现代化文化逐渐成为主流。因此,从份额维度来看,文化融合是一种常态。②从价值观序列维度来看,从传统到现代,到后现代,人类文化的变迁构成一个连续的渐变过程,任何一个国家都处于其中的某个节点,或传统,或现代,或后现代。而且,价值观序列维度与时间具有某种共线性关系,我们通常会说某个传统型国家落后于另一个发达国家几十年,其意思正是说该传统型国家目前所处位置正是那个发达国家几十年前所在的位置。③传统文化、现代文化和后现代文化各自拥有一条生命周期曲线,当传统文化发展到巅峰时,正是现代文化生成和发展的时期,而当传统文化走向衰落之时,也正是现代文化走向巅峰之日。现代文化与后现代文化之间也具有类似的关系。

文化现代化二维模型的启示在于:①任何一个国家,无论主观意愿如何,它都必然处于文化变迁的历史长河之中。②多元文化共存是一种常态,尤其在互联网时代,全球文化融合已经不是趋势,而是现实。③文化变迁事实上不是表现为一种文化革命性地替代另一种文化,而是先进文化在社会群体的份额不断提升并最终成为主流文化的过程。

[1]赵亚珉.中西文化现代化进程比较与影响[J].海南师范大学学报(社会科学版),2008(3)

[2]刘承华.文化与人格[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2002:92

[3][4][6]谢惠媛,郭文亮.近十年来海内外华人关于中国文化现代化的研究述评[J].河北学刊,2003,23(5)

[5]叶启政.期待黎明:传统与现代的搓揉[M].上海人民出版社,2005:81

[7]殷海光.中国文化的展望[M].上海三联书店,2002:429

[8]王家骅.儒家思想与日本的现代化[M].杭州:浙江人民出版社,1995:124

[9][美]Roland Robertson:“Globalization and societal modernization: a note on Japan and Japanese religion.” Sociological Analysis,47,1987.

[10][美]Ronald Inglehart & Baker,Wayne.E:“Modernization,Cultural Change,and the Persistence of Traditional Values.”,American Sociological Review,65(1),2000.

[11][美]John Varty:“Modernization and Postmodernization: Cultural,Economic,and Political Change in 43 Societies” ,Sociology,33.1999.

[12][美]Ronald Inglehart:“Changing Values in Japan and the West”,Comparative Political Studies,14,1982.

[13]高慎淦.中国文化现代化的历史进程及其特点[J].南华大学学报(社会科学版),2003(3)

[14]李安民.文化融合论纲[J].思想战线,1993(3)