右室间隔部起搏与双心室起搏对左室同步性及心功能的影响

2014-12-02赵家胜

谷 磊,赵家胜,宣 淼

(上海市同济医院,上海200065)

目前,心脏起搏器已成为治疗心动过缓的惟一有效手段[1,2],在提高患者心率的同时维持和改善心脏功能、纠正紊乱的心脏电生理活动。研究[3]发现,不同的起搏部位对心肌电活动及血流动力学同步性影响不同。三腔起搏器在临床使用较少,人们更关注双腔起搏器的优化,为了寻求理想的“生理性”起搏部位,临床上先后进行了右室心尖部位起搏、希氏束起搏、左心室起搏、右心室流出道起搏和双心室起搏的研究,但结果均不能令人满意。本研究的研究对象全部植入三腔起搏器,2011年1月~2013年1月,我们采用组织多普勒和彩色超声显像技术对比观察了右室间隔部起搏和双心室起搏对心脏功能及左室同步性的影响,为临床选择理想的起搏部位提供依据。现将研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取在上海市同济医院安置埋藏式心脏起搏器的Ⅱ度Ⅱ型、高度或Ⅲ度房室传导阻滞的患者20例,其中男14例,女6例;年龄21~52岁,平均38.9岁。纳入标准:①Ⅱ度Ⅱ型、高度或Ⅲ度房室传导阻滞患者。②既往植入房室顺序双腔起搏(DDD)或单腔心室起搏(VVI),准备更换起搏器且心室起搏比例>40%。③入选前30 d患者心功能NYHA分级为Ⅱ~Ⅲ级。排除标准:①入选前30 d内发生急性冠状动脉综合征或接受冠状动脉介入治疗、冠状动脉搭桥术者。②急性心肌炎或心房颤动者。③入选前90 d内心功能NYHA分级为Ⅳ级的患者。共纳入符合标准的患者20例。所有入选患者常规完善术前准备并签署知情同意书。根据随机原则将患者逐一编号,双号为右室间隔部起搏组,单号为双心室起搏组,每组10例。双心室起搏组程控为左室on状态,而右室间隔部起搏组程控为左室off状态,12个月后交叉入组,即原双心室起搏组程控为左室off状态进入右室间隔部起搏组,原右室间隔部起搏组程控为左室on状态进入双心室起搏组。

1.2 方法

1.2.1 起搏器植入方法 按常规操作方式经锁骨下静脉途径,结合体表心电图QRS向量以及影像学定位置入起搏电极导线,植入三腔起搏器[4]。

1.2.2 左室同步性及心功能观察 分别于术前及术后6、12、18、24个月接受常规随访。采用组织多普勒超声显像技术评估左右心室及左室各壁的同步性,记录左右心室射血时间差、左室12节段收缩达峰时间标准差并进行分析;进行心脏彩色超声检查,记录左室射血分数(LVEF)、左室舒张末容积(LVESV)、左室收缩末内径(LVESD)。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS17.0统计软件。计量资料用±s表示,组间比较采用重复测量方差分析。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

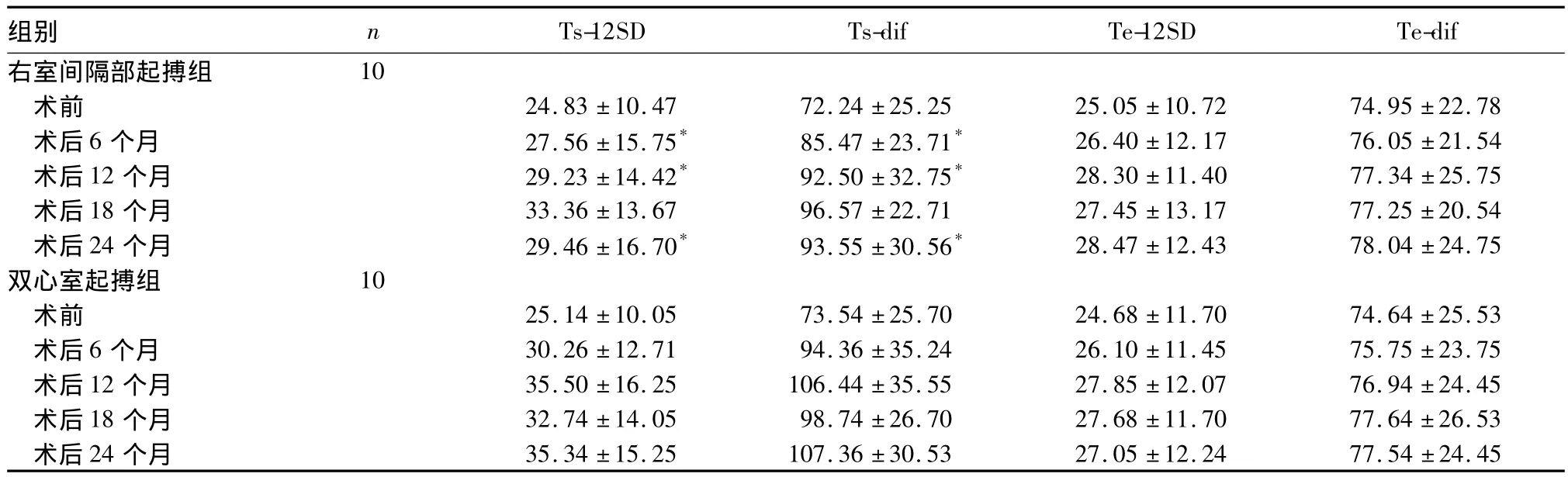

2.1 两组患者术前及术后6、12、18、24个月左室同步性比较 术前两组左室同步性指标相比,P均>0.05;术后6、12、24 个月两组Ts-12SD 与Ts-dif均有上升,但两组相比,P<0.05;术后18月个时两组左室同步性指标相比,P均>0.05。结果详见表1。

表1 两组患者术前及术后6、12、18、24个月左室同步性比较(ms,±s)

表1 两组患者术前及术后6、12、18、24个月左室同步性比较(ms,±s)

注:与双心室起搏组同时间点相比,*P<0.05

组别 n Ts-12SD Ts-dif Te-12SD Te-dif右室间隔部起搏组10术前 24.83 ±10.47 72.24 ±25.25 25.05 ±10.72 74.95 ±22.78术后6 个月 27.56 ±15.75* 85.47 ±23.71* 26.40 ±12.17 76.05 ±21.54术后12 个月 29.23 ±14.42* 92.50 ±32.75* 28.30 ±11.40 77.34 ±25.75术后18 个月 33.36 ±13.67 96.57 ±22.71 27.45 ±13.17 77.25 ±20.54术后24 个月 29.46 ±16.70* 93.55 ±30.56* 28.47 ±12.43 78.04 ±24.75双心室起搏组 10术前 25.14 ±10.05 73.54 ±25.70 24.68 ±11.70 74.64 ±25.53术后6 个月 30.26 ±12.71 94.36 ±35.24 26.10 ±11.45 75.75 ±23.75术后12 个月 35.50 ±16.25 106.44 ±35.55 27.85 ±12.07 76.94 ±24.45术后18 个月 32.74 ±14.05 98.74 ±26.70 27.68 ±11.70 77.64 ±26.53术后24 个月 35.34 ±15.25 107.36 ±30.53 27.05 ±12.24 77.54±24.45

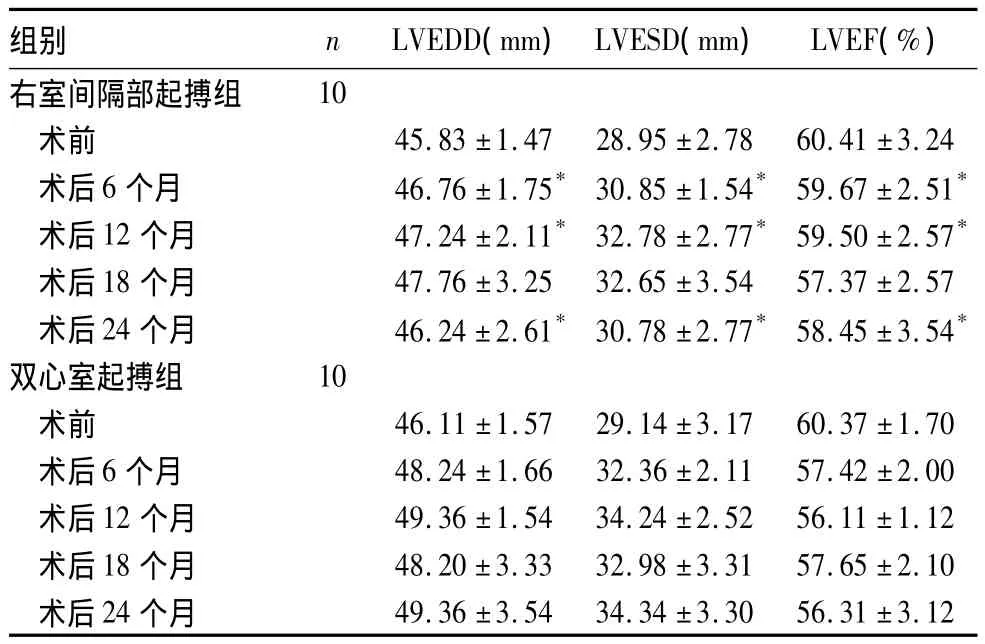

2.2 两组患者术前及术后6、12、18、24个月心功能比较 术前两组 LVEDD、LVESD、LVEF相比,P均>0.05;术后6、12、24 个月两组上述指标相比,P 均<0.05;术后18个月两组上述指标相比,P均 >0.05。结果详见表2。

3 讨论

随着临床对心脏病理生理研究的深入,心脏收缩同步性逐渐受到人们的关注。本研究发现经过12个月的起搏,两组Ts-12SD、Ts-dif均有明显上升,但双心室起搏组高于右室间隔部起搏组,两组Te-12SD、Te-dif与术前比较差异无统计学意义,两组之间的差异也无统计学意义。12个月后,交叉入组,改变起搏方式,改变程控方式前右室间隔部起搏组Ts-12SD、Ts-dif高于双心室起搏组;术后18个月,两组的 Ts-12SD、Ts-dif、Te-12SD 及Te-dif差异无统计学意义,术后24个月,右室间隔部起搏组的Ts-12SD、Ts-dif低于双心室起搏组,两组 Te-12SD、Te-dif的差异无统计学意义。上述结果表明,双心室起搏导致左室收缩不同步,对舒张同步性无明显影响,右室间隔部起搏较双心室起搏使左室收缩更同步,与既往的研究[4,5]结果一致,可能是右室间隔部更接近希氏束系统,起搏顺序由上至下,更接近生理性电激动顺序,从而收缩更同步[6,7]。

本研究发现,术后6、12个月时,右室间隔部起搏组LVEDD和LVESD低于双心室起搏组,LVEF高于双心室起搏组;12个月后改变起搏方式,改变程控方式后,即术后18个月两组的 LVEDD和LVESD差异无统计学意义,术后24个月右室间隔部起搏组LVEDD和LVESD低于双心室起搏组;术后18个月两组LVEF差异无统计学意义,术后24个月右室间隔部起搏组LVEF明显高于双心室起搏组。上述结果表明,右室间隔部起搏在治疗6个月后心功能在一定程度上出现了恶化,但双心室起搏组心功能恶化比较明显,在12个月时这种差异逐渐变大,这与以往报道结果一致[6~9]。

表2 两组患者术前及术后6、12、18、24个月心功能比较(± s)

表2 两组患者术前及术后6、12、18、24个月心功能比较(± s)

注:与双心室起搏组同时间点相比,*P<0.05

组别 n LVEDD(mm)LVESD(mm) LVEF(%)10术前 45.83 ±1.47 28.95 ±2.78 60.41 ±3.24术后6 个月 46.76 ±1.75* 30.85 ±1.54* 59.67 ±2.51*术后12 个月 47.24 ±2.11* 32.78 ±2.77* 59.50 ±2.57*术后18 个月 47.76 ±3.25 32.65 ±3.54 57.37 ±2.57术后24 个月 46.24 ±2.61* 30.78 ±2.77* 58.45 ±3.54*双心室起搏组 10术前 46.11 ±1.57 29.14 ±3.17 60.37 ±1.70术后6 个月 48.24 ±1.66 32.36 ±2.11 57.42 ±2.00术后12 个月 49.36 ±1.54 34.24 ±2.52 56.11 ±1.12术后18 个月 48.20 ±3.33 32.98 ±3.31 57.65 ±2.10术后24个月右室间隔部起搏组49.36 ±3.54 34.34 ±3.30 56.31 ±3.12

综上所述,本研究认为右室间隔部起搏在保护左心室收缩同步性、改善心功能方面优于双心室起搏。关于右室间隔部起搏是否能取得较双心室起搏更理想的左室舒张功能尚需进一步扩大样本研究。

[1]万文婷,宋建平.不同起搏百分比对患者心功能的影响[J].安徽医药,2012,16(5):630-634.

[2]Conca C,Faletra FF,Miyazaki C,et al.Echocardiographic parameters of mechanical synchrony in healthy individuals[J].Am J Cardiol,2009,103(1):136-142.

[3]徐亮,徐迪,姚静,等.右室不同部位起搏对左室收缩同步性及心功能影响的超声研究[J].南京医科大学学报(自然科学版),2011,31(3):384-387,442.

[4]Cate Ten TJF,Scheffer MG,Sutherland GR,et al.Right ventricular outflow and apical pacing comparably worsen the echocardioghraphic normal left ventricle[J].Eur J Echocardiogr,2008,9(5):672-677.

[5]Staszewsky L,Wong M,Masson S,et al.Left atrial remodeling and response to valsanan in the prevention of recurrent atrial fibrillation:the GISSI-AF echocardiographic substudy[J].Circ Cardiovasc Imaging,2011,4(6):721-728.

[6]Flevari P,Leftheriotis D,Fountoulaki K,et al.Long-term nonoutflow septal versus apical right ventricular pacing:relation to left ventricular dyssynchrony[J].Pacing Clin Electrophysiol,2009,32(3):354-362.

[7]Manisty CH,Al-Hussaini A,Unsworth B,et al.The acute effects of changes to AV delay on BP and stroke volume:potential implications for design of pacemaker optimization protocols[J].Circ Arrhythm Electrophysiol,2012,5(1):122-130.

[8]黄志辉,甘继宏,魏雅娜,等.右室双部位及双室起搏对心衰犬急性心功能及心室同步的影响[J].医学临床研究,2012,29(10):1841-1846.

[9]毋健,赵婷,商志娟,等.快速右室起搏犬心脏整体及局部心肌功能的变化[J].山东医药,2013,53(13):44-47.