魔都异乡人——走近“海漂”画家群

2014-12-02刘莉娜

文/本刊记者 刘莉娜

“文化移民”这个词看起来高大上,其实说白了就是一些为了发展、为了理想而背井离乡栖居他城的年轻人,他们或已经有职业,或正在寻找发展机遇,但都未扎根;这些人几乎都是青年人,多数往往具有一定学历或较高的文化素养,期待在他城的文化艺术领域一展抱负……这样一群人,在北京他们叫“北漂”,在上海他们叫“海漂”。

近年来,“海漂”中的美术群体因为其越来越突出的业内成就而越来越受到社会的关注,他们正在成为推动海派文化融合发展的一支重要力量,这其中既有从全国专业院校毕业后来沪工作、生活的“新上海人”,也有在上海就学、就业的打拼者,甚至还有跨越语言障碍而旅居上海的外国人。从“体制内”的专业院校、学术机构,到“体制外”的园区、画廊、工作室,随处可见“海漂”美术工作者活跃的身影。他们正频繁地进入大众的视野,日益成为社会发展不可或缺的重要力量,为上海的文化艺术带来创新活力。在两年一届的上海美术大展、“海平线”绘画雕塑联展、中华文明历史题材创作、上海历史文脉主题创作等重要展览和创作活动中,都有不少“海漂”艺术家崭露头角。

不知从什么时候起,上海有了个称号叫“魔都”,闻者都说传神,却不知各自把那个“魔”字做了怎样的演绎与延伸。但今天当我们在上海最具官方影响力的中华艺术宫看到这些魔都里的异乡人的杰出作品可以如此被认可、被珍重时,我觉得也许这个“魔”字可以被解读为“魔力”吧——海纳百川,兼容并包,这些用以形容这座城市永恒魅力的词语虽然已经被用了一百遍,但只要爱她的人们还在来,来了的再也不离开,就足以证明上海的“魔力”一直都在。

宗锡涛:与城市温柔相待

当我按照宗锡涛所给的工作室地址被taxi司机一路载到那片位于莘朱路靠近畹町路的仓库区时,一时间几乎有点不敢下车——我不就是从路过繁华的南方商城开始埋头刷了一会儿微信么,怎么一抬眼仿佛已经不在上海了?事实上,这一片区域在地图上距离莲花路商圈和都市路商圈都仅一步之遥,但眼前赫然出现的大片低矮平房、空荡荡的仓库、集装箱卡车和街道两边小店铺里传来的震耳的流行歌,让人仿若一秒钟从大上海穿越到了小城镇,这种感觉有点不真实,却忽然让我生出几分未知的兴奋来:这就是传说中的艺术仓库啊。

事实证明我想多了,从进入这个仓库区的大门开始,一路上都只有拖车、卡车和装集装箱的工人——这里分明就是真的仓库吧。而按照地址上的“3幢”一路找过去,“1幢”“2幢”都只有虚掩的铁门和成堆的货物,连人影都不见,走到第三排仓库已然到头,看起来还是如此荒凉,我终于崩溃地拿出手机向宗锡涛求助。下一秒就看见仿佛魔术一般,戴着平顶帽的画家忽然从仓库的2楼现出身形,而他脚下那一排一直存在的焊铁楼梯,之前我怎么就视而不见呢?更妙的还在后面,当我在沿着焊铁楼梯“哐啷哐啷”拾级而上后,走进这间仓库的二层,赫然又一次穿越了空间——这间被隔出来的画室挑高、敞亮,四壁挂着巨大的水墨作品和空白画纸,角落的书架中有沙发和茶具,在这巨大的“房间”的另一端,居然还临窗放了一架双人秋千。而当我们在舒服的矮沙发落座的时候,一排形态各异的水墨小丑和一只巨大的举着“大刀”的螳螂就正对着我们。

水墨小丑,是这位80后海漂画家的代表系列,曾获得上海青年美术大展金奖的殊荣,如今被挂在“东方之冠”中华艺术宫的展品也正是这个系列。说到“海漂”和上海这个城市,宗锡涛马上说,这个给他带来艺术转折点和新起点的“小丑”,灵感发源于上海,系列的第一张也画于上海,从某种意义上正是自己和这个城市的心灵碰撞。“我的《小丑》系列,就是想要借助小丑这一符号,寓意都市环境下人的生存境遇以及内心的思想。这也是我创作这批作品的初衷——小丑本身具有‘化妆’‘面具’‘演戏’‘取悦’等暗示,从某种意义上来说,这不正是大都市里我们每一个人的日常状态么?而画面中出现的绳子、彩球、鲜花都有所指,指向自我、指向当下生活;而我用水墨表达这些元素,感觉更贴近东方人的心灵吧。”“在你看来每个人都这么虚伪么?”“当然不是。‘化妆’‘面具’‘演戏’‘取悦’都不是贬义词,它们是中性的,是一种生活常态,我没有任何批判的意思。”“所以这些小丑代表上海大都市里的各种人?”“不,这些小丑都是我自己。”宗锡涛答得又快又肯定,可见这是个他自己早已得到的答案。

来自山东的宗锡涛,总觉得自己和上海有种奇妙的缘分。他出生于泰山上的一个小山村,作为整个村里9年内出生的唯一的男孩,混在一群姐姐妹妹中孤独长大的时候,绘画开始渐渐成为他的“玩具”。而也许多少因为他“九年唯一的男丁”身份吧,当他把这一爱好坚持到初中的时候,他的父母居然为了支持儿子的兴趣爱好,费尽心思帮他从隔壁县城请了一位专业的美术老师来指导他——要知道90年代初的小山村里,能专门给孩子请个艺术家教,想想也是够“先进”的。而正是有了专业老师的系统教育,让他得以顺利考上鲁大的美术系,师从著名的学院派水墨画家姜永安。然而生活不会永远一帆风顺,从鲁大刚刚毕业,年轻的宗锡涛就经历了一段人生中最难熬的时光——父亲突发急病去世,母亲也被查出绝症,被医生宣判来日不多。“我那时候刚毕业,和朋友创业,开了个小小的美术培训学校,刚起步,正是一无所有的时候,接二连三遇到这些,整个人都觉得很低谷。”但面对病弱的母亲,宗锡涛没有时间和精力继续徘徊于低谷,他迅速调整了授课安排,把母亲送进当地最好的医院,然后凭着初生牛犊的劲头直接去找到了那家医院里最好的医生,向她诉说了自己的困境。宗锡涛是幸运的,那位中年女专家恰与他母亲同年,而家里也正有一个和宗锡涛同年的儿子,这让她对面前这位孝顺的儿子另眼相待,不仅在医疗上用心照顾,还常常动用私人关系为宗锡涛的母亲联系稀缺药物和争取更低折扣,并尽量缩短在医院的昂贵疗程,为宗锡涛省下更多的医疗费用,最后还帮他把母亲转去了相对便宜的疗养机构。

之后的两年,宗锡涛的每一天都有了明确的时间表:一早起床准备母亲早饭,之后把她从家里背去疗养院,自己赶去密集授课,赚母亲的治病钱;下午上完课马上赶回去,把母亲背回家,自己再买菜、做晚饭;因为母亲过于体弱,每天晚饭后,宗锡涛还要给她做上一个多小时的按摩。这样的日子持续了整整两年,直到被医生宣判“只有两三个月”的母亲安然离去。“其实现在回想起这一段生活来我特别平静,也特别感激。”说起这个话题,宗锡涛的脸上浮起挡不住的温柔:“我很感激母亲给了我两年的机会,让我照顾她,回报她,这样即使现在我说起这些,也觉得没有什么遗憾了。”这个瞬间我觉得这间冷硬的水泥仓库也变得温情脉脉,墙上那些小丑们的笑容里也生出些暖意来。我忽然有点理解这些小丑们为什么会在上海和宗锡涛“相遇”了,因为他曾被这世界温柔相待过,所以当他来到这个陌生而凌厉的大都市时,他选择的不是躲进厚厚的壳或者张开满身的刺,而是“化妆”和“取悦”,是适应和融合,那些小丑们自己还漂浮在半空中,手里却掂着彩球,在高低进退间努力取得某种平衡……

有时候我会觉得,当你满腹怨怼时,世界偏偏会对你更刻薄;而当你温柔以待时,命运反而会为你铺展坦途。当宗锡涛安顿好母亲的后事、用一年时间连轴代课还清了母亲病中的欠款、身上只有两百块钱的时候,他曾经的老师姜永安在遥远的上海向他抛来橄榄枝——那一年姜永安调至上海师范大学美术学院任教,在他的邀约下,宗锡涛考入了上师大的美术学院攻读硕士,再次师从姜永安。“说起来,上海真的是我艺术上的福地。”宗锡涛自己说起来也觉得不可思议:“我的英文一直不好,本来考研也是非常勉强的,但就在我决定报考来上海的那一年,考研英语的分数线忽然下降了10多分——这样我就勉强通过了,简直像奇迹一样——并且之后一两年据说分数线又调上去了。”如此,有“天时”又有“人和”,上海成为宗锡涛的“地利”就顺理成章。之后的一切如命运之手在冥冥中拨动:就在宗锡涛考入姜永安门下不久,姜永安教授却因为自己的原因调去了位于南京的江苏省国画院;而“接手”者正是著名的海派画家领军人物张培成先生。

作为现代水墨的践行者和领军人,张培成一接手宗锡涛,就向他提出了明确的要求——虽然他已经在绘画技法上达到了一定的水平,但若是想在艺术上有所建树,必须寻找一个属于自己的创作符号。彼时的宗锡涛一直在兜兜转转的画着荷花、画着昆虫,以及因为自己是人物画专业而别别扭扭地画着现代仕女,但总觉得不得力,被老师一席话点醒,开始寻找那个属于自己的符号:“那时候我刚来上海不久,换了老师,感觉很多想法在心中碰撞,却总是找不到一个明确的形象来提炼这些。”于是,张培成要求他开始看一些西方的艺术理论和哲学书,看着看着,宗锡涛忽然顿悟——在上海这样的快速又发达的城市,他常常生出一些无力和不真实,这种感觉其实正是这个时代的特点:每天我们接触到很多新的讯息,我们知道且相信这个世界上任何地方正在发生各种事情,可是事实上,“讯息”本身是虚幻的,我们从未亲历那些“真实”,与童年山村里那些触手可及的弹弓、水塘相比,现代生活“真实总是缺位的”。于是一个“演员”的符号就跳出了他的脑海,在经过细化和琢磨,“小丑”系列就这么诞生了。“小丑系列是我真正意义上的创作的开始,”宗锡涛说,“而它诞生过程中的一切外因都是上海给我的馈赠。”

正因如此,说道“海漂”这个话题时,宗锡涛满心感恩:“我虽然在上海毫无根基,只身一人,但多么幸运遇到了很多良师益友。从张培成老师开始,他毫无保留的引导我,提携我,让我非常顺利地融入了这个城市,得到了很多机会——得奖、参展、被认识和认同。我觉得以张培成老师为代表的一批前辈师长和老艺术家们,他们的身上都鲜明体现着上海这座城市的海派风气——他们即使在全国业内都是赫赫有名的大家、大师,对于我这个外来的晚辈后生却从来都是那么谦和真诚,主动提携,而对待新鲜事物和观念亦从不排斥,乐于了解,易于接受——这不就是所谓‘海纳百川’的海派文化么。”

赵朔:集装箱运来的副馆长

之前宗锡涛一直觉得上海对自己是个福地——有良师接引,有长辈提携,还找到了属于自己的创作符号,“比起有些单枪匹马的海漂来,我幸运多了。”而来自西安的青年画家赵朔,显然就是那个“单枪匹马来海漂的”——当2004年还在北漂的文艺青年赵朔决定结束北京的一切转来上海发展的时候,他租了一个大集装箱,把自己在北京宋庄画家村的全部家什和画作、雕塑一起运来了上海,连同他自己,跟着那辆集装箱大卡车经历了一整天的颠簸,从北漂变成了海漂。

与考取硕士不愁食宿来上海的宗锡涛不同,赵朔在来之前就对一切做好了最坏的打算:海漂的契机是有个上海的商人在北京看了他的作品,决定为他提供免费的“工作室”以供住宿和创作,“但这种免费的资源肯定是最底线的,我是不会妄想天上掉下馅饼的人。”结果,当赵朔和他的集装箱抵达那间“工作室”时——你以为会有热血励志反转剧么?当然没有。真的就是一间空荡荡的毛坯房。家徒四壁,别说家具,连墙壁和地面都是水泥的。但所幸赵朔已经做好了所有心理准备,他拆了集装箱,就地取材隔出了“房间”拼凑了“家居”,然后就开始了海漂的日子。

赵朔

“为什么会选择上海?”拿这个问题问这一批海漂艺术家,每个人都有自己的原因和目的,但它们大多指向同一个答案——机遇。就像十年前那个住在毛坯房里,妻子孩子来探望时常苦于卫生间没有门的尴尬青年,你能想象么,就在今年3月,他已经正式被聘为周浦美术馆的副馆长了——而他还是个刚过而立的80后。“周浦美术馆是沪上首家镇级美术馆,它的成立本身也表现出地区政府对文化建设的看重和需求,所以当我在周浦美术馆策划了一次形式新颖规模也颇大的国际艺术展之后,他们就找到了我,邀请我加入美术馆,和他们一起寻求发展。”当然,即使是再思想解放、不拘一格降人才的单位,也不可能凭借一次成功的策展就把一位外来的年轻人放在副馆长的位置上,虽然赵朔谦虚没提,但在此之前他已然在油画艺术上取得了相当的个人成绩:除了作品在韩国、日本、北京、上海的主流展馆都举办过个人艺术展之外,还有多幅作品被瑞士银行、香港邵励美术馆、上海多伦美术馆、北京红湾美术馆及世界各地私人收藏,还在2012年被鲁东大学艺术学院聘为客座教授,2013年获得亚西亚国际新美术大展金奖……

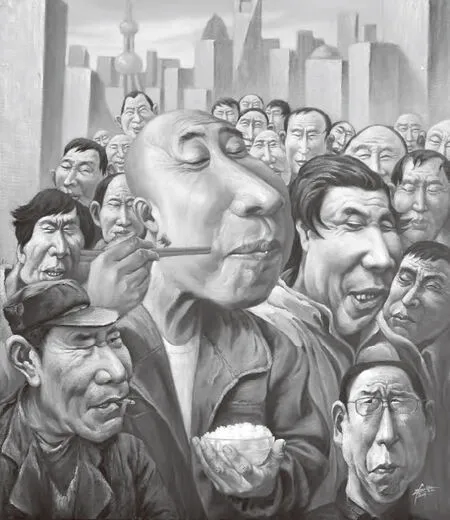

随着境遇的改变,赵朔笔下的主题也有了新的突破。之前他最出名的“兵马俑”系列诞生于他短暂离开上海后又回来的那段时间:在老家西安住了一阵子又重新感受到这个摩登城市的新鲜、闹腾之时,多元文化的碰撞在赵朔心里激荡,出生于古城西安的赵朔觉得自己就像《古今大战秦俑缘》里的那个复活了的兵马俑一样充满矛盾与渴望,这么想着,第一幅兵马俑就诞生了。而那一阵子正值北京申奥、全民健身,上海的各个小区都安装了琳琅满目的居民健身设备,这在当时的西安是没有的,赵朔觉得十分富有时代感,便创作了以兵马俑先生为主角的首个“全民健身系列”。在这个系列里,兵马俑先生虽然身披铠甲,头冠发髻,造型不变,但他时而与老伯伯一起旋转小区健身器上的扭腰圆盘,时而与红裙少女手挽手在广场人群中摇曳对舞,甚至还和“麦当劳叔叔”一起在小区的臂力机上PK,全球化的指向不言而喻。而当赵朔越来越融入上海,乃至进入周浦美术馆任职副馆长之后,他的新系列则明显走向了温和圆融:依然是关乎民生,他的眼光逐渐从热闹狂欢的表面延伸到了温情脉脉的更深处。在这里,陆家嘴华丽的群楼只剩轮廓,清晰的是一个个生活在城市里的最普通人,他们有的是穿衬衣的小白领,有的是带眼镜的知识分子,有的衣衫粗陋、看起来像送快递的小伙子,有的过气夹克里露出白汗衫,分明是个最底层的外来务工者……可是他们的脸上或多或少都带着微笑,带着疲惫的满足,甚至带着莫名喜乐,让你看得不由自主弯起嘴角。同样是带有刻意的对比关系,但比起与现实碰撞的兵马俑系列带来的视觉快感,这全新的系列里,与现实和解,求自在于心的表达更让人觉得幸福呢。

是的,幸福,眼前的赵朔应该是在这个城市里找到了幸福吧。被接纳,被承认,被鼓励,被寄予厚望,经历了这一切的赵朔,早已把自己看作了这个城市的一分子——很多时候他会非常自然的说,“我们周浦”怎样怎样,“我们上海”怎样怎样,就像一个真正的主人翁那样。事实上他也是这样做的,现在他们一家三口已经把家安在了周浦,与他同专业的太太在当地开了一间教授儿童绘画的艺术机构,“运营得不错,谈不上富余,但也可以自给自足的周转开来。”而正是这家自给自足的私人机构,每个月总会在最后的一个周末,开放一堂针对所有孩子的免费公开课——“连工具材料费也不收的,所有适龄孩子都可以报名参加。”据赵朔说,这样的公开课每开设一次都要投入颇大的人力、物力和财力,但他们一直坚持着,从未中断过。“当我只身一人初来乍到又举步维艰的时候,有一个上海人不求回报的帮助过我,可以说是他帮我走过了最艰难的阶段,我才可以拥有现在的生活,才得以在艺术之路上走得更远;那么在我的能力之内,回馈这个城市一点点绵薄之力,为这个城市的孩子们带来一点艺术的欢乐,我觉得完全是应该做的。”

这个对赵朔有着知遇之恩的上海人,是一位被他称作“秦先生”的商人,在朋友的介绍下参观了赵朔的第一个毛坯工作室之后,秦先生深以为艺术家不应该被委屈在那样的境遇搞创作,于是无偿提供了他全新的独立画室和住宿居室。“他说因为他姓秦,我正好来自秦地西安,就是缘分,但我知道这只是玩笑,他只是单纯的想帮助我。”可以说,秦先生就是上海这个城市伸向赵朔的第一双手,他让这个无根的海漂与这个城市产生了联系,生出了感情,最终这个城市成就了赵朔,而赵朔亦回馈着这个城市——所以,从某种意义上来说,“海漂”从来就不是一种身份吧,它只是一个状态,当你还没有遇到那双伸向自己的双手时,也许你可以主动伸出你的手。

杜海军

杜海军:“海漂”何以不是“海派”

在所有的采访者中,杜海军是个意外,当我们刚刚坐下、我的开场白还没说完的时候,就因为提到了“海漂”一词,杜海军忽然就有点激动:“为什么是‘海漂’?为什么我们不能直接成为海派的一分子?”这让我第一次开始考虑到这两者的区别:当我们的城市以接纳者的姿态“赐予”外来者“海漂”属性的时候,有没有想过他们的感受?他们中的一些人也许根本不介意“漂”在哪里,而他们中的另一些人想要的归属感也许更多——对于杜海军这样的后一类人,也许,“海漂”这个名称本身就带了一层疏离?

“何止疏离,你知道么,我在这个城市生活多年,纳税守法,不敢说为城市创造荣誉,但也可以说一直在为上海的文化发展做着自己的贡献。但当有一天我的孩子要入学,要读书时,我忽然发现自己的孩子在这个城市里被‘人分五等’了,而且还是末等。”说到孩子,温文尔雅的杜海军更加难掩情绪。大约是因为之前约见的艺术家们大多年轻、单身,或者身为外籍,杜海军是第一个把话题直面户籍问题的海漂——哦不,他一点也不想漂。

目前供职于松江文化馆的杜海军近年很纠结,这纠结无关他的艺术,而是为了一个非常现实而且形而下的原因——户口。与一些年纪轻轻来上海闯荡的艺术家不同,6、7年前已经在专业领域颇有建树的他选择留在上海并入职松江文化馆,多多少少有一些是为了子女的未来考虑的。而如今多年过去,当初有关部门承诺的户口问题却一直没得到解决,这甚至影响到他孩子的出身证办理,“为此我的孩子出生两年都没有报上户口。”在杜海军看来,上海是个让他感情复杂的城市;一方面,如其它很多漂在上海的年轻艺术家一样,他在这里找到了灵感,得到了机遇,从某种意义上取得了艺术的助力;另一方面,上海严格甚至苛刻的户籍制度让已经拥有家庭的他也深深感到了一层隔阂。“其实我刚才有点激动了,”杜海军有点不好意思:“上海确实也给我带来很多,比如我近年来非常重要的一个描绘建筑与窗口的‘都市印象’系列,灵感和原型都来自这个城。说起来也仅仅就是户籍这一件事情让人不如意——但,正是这唯一的一点,却时时在消解我对这个城市的感激和融入,我觉得归属感对于一个外来者、异乡人,是一个城市所能给予的最好的善意,很遗憾我和我的一家都缺失这一份归属感。”

好吧,这不是一个我们能够得到答案的话题。撇开这一切,单看杜海军画布上的那一格一格的“上海”,其实我想他也许自己都没有意识到,他对这个城市有着那么多细微的感情。克罗齐曾说过:“艺术作品的基本个性不在于它本身特别的物理特征,而在于能给敏感的观察者以直观体验。”艺术家如何在当下的社会环境中表达自己的情感,似乎也成为艺术界共同的话题之一。“每天穿行于城市之中,一栋栋建筑,一排排窗户占据了我视线的全部,这迫使我很理性的把这一切都转换成画面的形式,把情感变成了肌理和笔触等符号性的东西。这是一种对情感最直接的表达,是心与境的交相融合。通过这一系列色块的构成赋予了我对城市新的理解。”这一席话虽然说得理性,但艺术来源于生活,作品会透露情绪,纵观这一批光影交错的小楼和密密麻麻的格子窗口,甚至连每一条飘出来的窗帘的花色都不一样呢——只有把自己的感觉与这座城市融为一体了,在超然无为的境界中“感觉”,才能发挥出最大的潜力和创造性,将这些细节描绘至此吧。对此,杜海军也是承认的:“在我所创作的都市系列作品中,所描述的对象在上海都属于非常普通的建筑,我并没有去寻找那些城市标志性的建筑和特定的历史建筑。我想表达的是整个社会中建筑的某些共性。正是这种共性的特征让我脑海中常常不断涌现出那种历史与现代,真实与模糊之间的迷茫体验。”透过那一扇扇窗户,杜海军也带着我们一同窥视了社会生活状态下普通人的生活——这些正是我们对城市记忆的一些碎片,也是对工业化社会生存环境的体验。对生命的感受力,认识生存状态下精神的自我表达,这正是当代艺术中的一种特性,同时也是当代艺术中特有的人与社会最深层次的互动。

事实上,看杜海军的画,很容易让人联想到现代主义艺术的开端,那些印象派画家们的惯常题材与表现。我们知道,印象派是从城市印象开始的,没有城市化的城市,就没有现代主义艺术,这是因为城市化颠覆与改变了传统的市井生活——而在这个工程里总有一些不适应者和回应者,杜海军就是这样的一位回应者吧。他离开故土,却也总得不到新城的一纸承认;他漂寄于上海,却又实实在在生活在这个城市里无法抽离。不过也正因如此,他得以在十分的近距离里去看、去读、去遭遇何为城市生活;得以寻找到了这个城市里最具特征和象征的符号——那一扇扇像城市的眼睛一样的窗。他像侦探一样,想象着、推理着、甚至不乏窥视着这些窗里的人和景,用简笔勾勒故事,用色彩演绎情感。这就是青年画家杜海军这些年在上海这座城得到的。我不知道很多年后他是否已经成为这个城市里真正的一分子——不再是漂浮的,扎了根,也完全融进了这个城市的魂。那时候的他,还会拥有一双渴望却疏离的眼睛,与城市里那一扇扇窗,一只只眼,隔空相望,并想起这一年的自己么?

马里奥

马里奥:这里的每一平方米都有故事

比起其他人,马里奥的“海漂”资历很短,只在上海生活了短短一年;但作为一个居于上海的德国人,他自有与其他人都不一样的体验和视角——比如,当别人更多乐道于上海的文化土壤与人才政策时,他却更愿意向我介绍“他的虹口”,并且是坐在徐家汇公园林荫下的马路牙子上,而不是我们事先约好的咖啡馆里。“这里多好,”他满意地点起一支烟,看看蹦跳着路过的小朋友,看看目不斜视掠过的老爷叔,一副心醉神迷的样子:“每一秒都有不同的风景,就像我住的虹口。”

在没来上海之前,马里奥在德国就是位事业有成的职业画家,“职业画家在欧洲是非常稳定的‘职业’,我们有非常成熟的体系,保证我每年有相当的创作和稳定的收入,所以当我在2013年因为一个海外艺术家驻留项目的机会来到上海时,这是我第一次接触到这个城市——很幸运,我遇到了虹口。”在马里奥的眼里,虹口和他的画在某种意义上有着高度的契合:在他的抽象油画中,他总是在寻求和表达一种对立、差别又充满和谐的意境。“在我的绘画生涯里,我逐渐发现自己对找到自己的风格并不感兴趣,我不关心自己的画里面是否有政治或个人经历的叙事情节,却更愿意在作品里出现没有事先安排和计划的、自由或即兴的出现的对比甚至对立,因为它们呈现的效果和艺术语言每一次都可能不同。”

而虹口之于上海,正是这样一个“对立、差别而又充满和谐”的区域。作为一个外国人,他比别人更多了一重“旁观者”的眼光,这让他可以敏锐的发觉许多被本地人甚至外来人员都忽略掉的细节之美。“比如,在虹口,我常常会忽然在拐角发现一面破旧的墙壁,那种斑驳,那些花纹,那些发黑的岁月积累下的水痕和灰白的墙体猛然呈现在我的眼里,简直就是一副现成的抽象画!”与市中心及陆家嘴的成熟都市化景观不同,虹口在城市化的进程中尚未完全“进化”,当那些崭新的与破旧的,发达的与落后的,摩登的与传统的,迅速发展的与停滞不前的元素密集的出现在同一块区域时,这简直让从小出身长大在欧洲的马里奥看醉了——“你知道的,在欧洲,一个城市常常是一百年都没什么太大改变。”马里奥如是说。

当谈到“海漂”这个观念时,我和他的漂亮助手兼女友花了很多功夫才让他体会到这个词的多重内涵,他显然非常喜欢这个名词,“漂浮么?”他比划了一个沉沉浮浮的手势,“这也是一个对立又和谐的状态呢,就像我的画。”谈到画作,马里奥表示自己并没有像其它很多海漂画家那样,在这个城市里找到某种符号,但如果从大的意义上来说,上海或者说中国的文化还是给他带来了新的灵感和微妙的影响。“比如说中国水墨画里的黑白对比特别是留白,”马里奥说,留白这种艺术形式非常具有禅意,他的画因为是抽象的色块和线条为多,当他接触到中国的水墨画后,就觉得它与自己的创作有种奇妙的契合。如今在中国待了一年,虽然没有刻意的借鉴或者加入中国元素,但他还是发现在自己的作品中不知不觉受到了影响。“我并没有追求这些,”年轻的老外在马路牙子上舒展长腿坐得悠然自得,他耸耸肩:“可是我也不拒绝它。”一旁的中国女朋友捂嘴轻笑:“他真的很融入上海,比如现在他最爱的食物就是麻辣小龙虾。”

我们是用中文在说笑的,一旁的马里奥显然听到了“小龙虾”这个关键词,马上冒出了一句中文:“好吃好吃。”在这一点上,据说身为福建人的女朋友都是被他带动,爱上麻辣小龙虾的。事实上,马里奥的女朋友可以说也是个海漂,然而在遇到马里奥之前,她从来没有发现上海这座城市有那么多“隐匿的美景”。“有一天马里奥说要带我去看一个神秘的美景,”迎上语言不通的男友的询问目光,长头发的女友轻轻用英文向他解释“我们在说那个废墟的故事”:“那时候我还住在浦东,他拉着我来到虹口一片很老的住宅区,我当时觉得这里那么旧哪里有美景,可是当他带我兜兜转转来到一个拆迁的废墟时,透过残破的玻璃窗,我看见原来的住户留下了一束塑料花,插在花瓶里——周围都是露出砖的断墙和被丢弃的破旧家居,可是那个花瓶却没有碎,也没有坏,还插着花,那一幕真的美极了。”从这里开始,她试着透过马里奥的眼睛重新看上海,“我觉得这完全不是我之前居住的那个城市了,那么生动那么美,怎么会这样神奇。”如今,她也从浦东搬到了虹口,住在小巷子里的旧民居楼上,闲暇时和男友牵手走过一条街,“我们会一起看那些一家连着一家的门户里,这家有个宝宝在啼哭,下一家忽然从养在门外的水盆里跳出一条鱼,就在马路上扑腾扑腾,然后再走两步,一个老人坐在家门口的竹椅上看着那条鱼,真是每一平方米都有故事呢。”而这些鲜活的动与静、这些咫尺天涯的新生与衰老,如果能够给眼前这个来自欧洲的“海漂”画家以灵验、以激情,这又何尝不是他与上海这座城市的缘分呢。

“另外我觉得上海的艺术家圈子非常友好。”与欧洲更偏于个人化的艺术家生存模式相比,马里奥常常觉得在上海,艺术家们彼此之间形成了一种共荣的默契,这让他新鲜,也让他温暖。“特别是一些非常有名的艺术家,他们往往没有很高的姿态,仅仅是因为艺术上的默契就可以走得很近,年轻人之间也没有不健康的竞争状态。”事实上,我注意到大多数“海漂”画家都谈到了上海的海派文化中所表现的这种兼容并包——亲切的老艺术家,友善的年轻同行,也许他们自己都不曾自知吧,但就因为他们曾经表现出的那些善与暖,让一个个浮萍般路过这个城市的人,找到了留下来的理由。