川西坳陷XC构造带雷口坡组顶部风化壳储层预测

2014-11-29蔡左花刘诗荣宋晓波王琼仙庞河清

蔡左花,冯 霞,刘诗荣,宋晓波,王琼仙,隆 轲,庞河清

(1 中国石化西南油气分公司勘探开发研究院;2 中国石化西南油气分公司博士后科研工作站)

近年来,随着普光特大型整装气田的发现,以及龙岗、元坝地区海相碳酸盐岩勘探的突破,掀起了针对四川叠合盆地海相层系油气勘探的热潮[1]。对于盆地的海相层系,尤其是有勘探发现的中三叠统雷口坡组(如盆地西北部中坝气田的雷口坡组三段,盆地中部磨溪气田的雷口坡组一段),更是重中之重[2]。鉴于雷口坡组的重要性,从2007年开始,勘探部门加大了对四川盆地川西坳陷雷口坡组的勘探力度,相继部署钻探的风险井XS3井、XS5井和XS6井,经测试分别获86.8×104m3/d、45.6×104m3/d和115×104m3/d的高产工业气流,充分表明了川西地区中三叠统雷口坡组的勘探潜力巨大[3]。然而,由于川西坳陷雷口坡组的地层埋深大,以溶蚀孔洞缝为主的风化壳型储层具有很强的纵横向非均质性,再加上受膏岩层效应的影响,其地震资料主频和分辨率都低,因而依靠任何单一的储层预测技术皆难以实现风化壳储层的准确预测[4-5]。因此,针对川西坳陷XC构造带雷口坡组顶部风化壳滩相、蒸发潮坪相储层的地质特征,采用多学科、多技术方法进行储层综合预测就显得尤为重要。

本研究综合利用地震响应特征、多属性组合、相干体以及波阻抗反演等技术方法开展风化壳洞缝型储层预测,预测结果与钻井取得的认识一致,表明本研究的方法适用于本区雷口坡组顶部风化壳型储层预测,有利于降低钻井部署风险。

1 地质概况

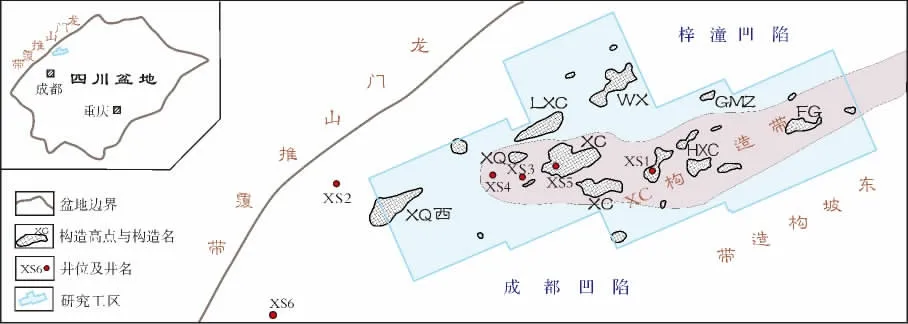

1.1 区域构造

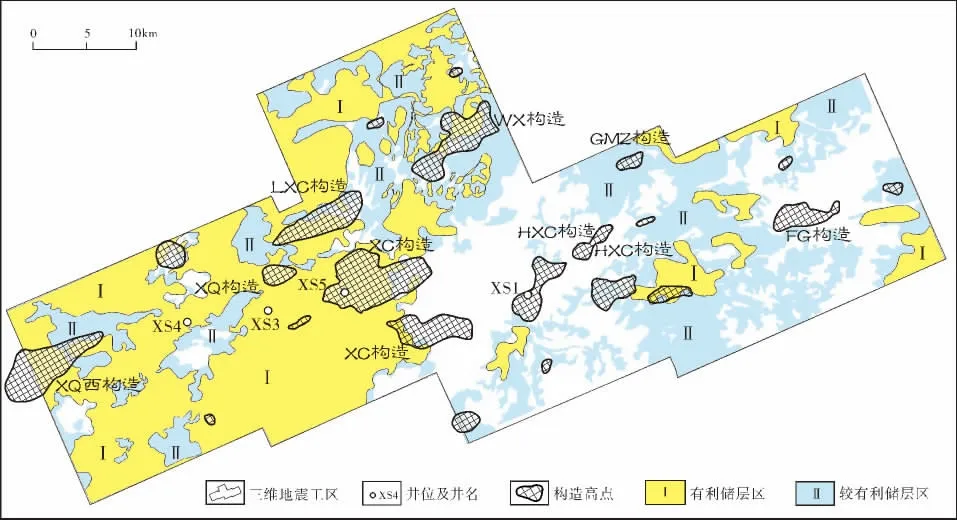

XC构造带是位于四川盆地川西坳陷中段的一个呈北东走向的大型隆起构造,其南北两翼分别紧邻成都凹陷与梓潼凹陷,西为龙门山推覆构造带,东为东坡构造带[6](图1)。该构造带在纵向上的各层段具有一定的相似性,且还具有多层叠置发育的特征。中三叠世以来,本区经历了印支、燕山、喜马拉雅等多期构造运动的推覆挤压作用,使得该构造带由深到浅构造形状略有不同:深层三叠系中上统发育的背斜总体上为西低东高且具有多个构造高点(XQ构造、XC构造、LXC构造、HXC构造、GMZ构造、WX构造和FG构造)组成的完整复式背斜(图1),裂隙较为发育;而中浅层侏罗系发育的背斜则渐变为向东倾没的鼻状构造,断裂发育程度明显减弱。由于川西坳陷烃源岩质量好,再加上优良的生储盖组合类型,使得XC构造带十分有利于油气运移聚集[7]。目前川西地区钻达海相雷口坡组的井有6口,分别为XS1井、XS2井、XS3井、XS4井、XS5和XS6井(图1)。经过这6口井的勘探,证实雷口坡组顶部风化壳岩溶储层具有良好的勘探前景。

图1 川西坳陷XC构造带位置图

1.2 沉积储层特征

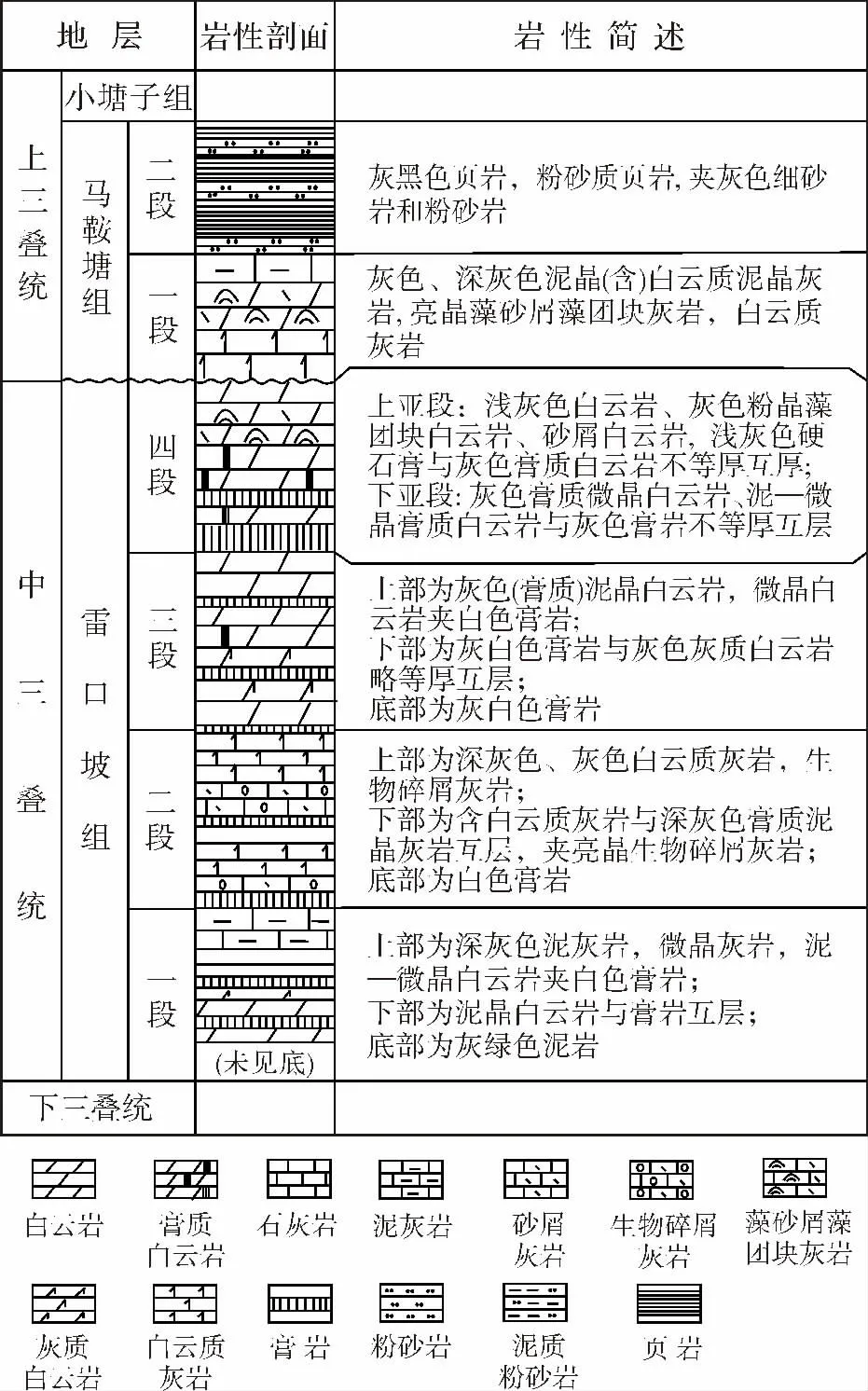

在中三叠世末,受印支早期运动影响,四川盆地整体抬升,雷口坡组顶部遭受暴露剥蚀和喀斯特化,以致于在马鞍塘组与雷口坡组之间形成区域不整合面①冯霞,王琼仙,许国明,等.新场构造带马鞍塘组—雷口坡组区带评价研究[R].中国石油西南油气分公司勘探开发研究院,2012.(图2)。按岩性的组合特征,雷口坡组四段可进一步划分为三个亚段:下亚段岩性以膏岩为主夹白云岩,为潟湖亚相沉积;中亚段主要为白云岩与膏岩不等厚互层,为蒸发潮坪亚相沉积;上亚段岩性主要为粉晶白云岩、灰质白云岩、颗粒白云岩(灰岩),为潮坪、台内滩亚相沉积。雷口坡组顶部风化壳岩溶储层主要发育于中—上亚段[8-9]。

实钻揭示,雷口坡组顶部风化壳岩溶储层的岩性主要为晶粒白云岩、藻砂屑白云岩、灰质白云岩、藻砂屑白云质灰岩等。储层孔隙度为1.12%~14.92%,平均为5.17%,渗透率为(0.02~21.06)×10-3μm2,平均为3.06×10-3μm2;储集空间以次生溶蚀孔洞和溶缝为主,属孔隙型、裂缝-孔隙型储层;储层厚38~75m,以Ⅱ—Ⅲ类储层为主。

2 储层地球物理响应特征

2.1 地震响应特征分析

图2 川西坳陷XC构造带中上三叠统地层综合柱状图[9]

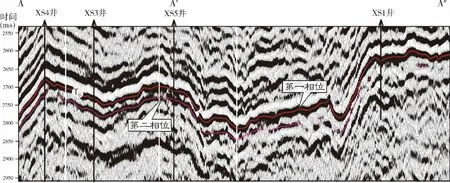

地震响应上,雷口坡组顶部风化壳岩溶储层由于受马鞍塘组一段灰岩及雷口坡组四段上亚段白云岩展布的影响而具有不同的特征(图3)。图中,T6反射层对应的是马鞍塘组一段石灰岩顶界面或者雷口坡组四段顶界面(马鞍塘组一段灰岩尖灭处),称之为第一相位,紧邻第一相位之下,由于雷口坡组顶部风化壳岩溶缝洞储层的发育而形成断续状的另一中强相位,称之为第二相位(图3)。

总体上,第一相位在地震剖面上表现为强振幅反射特征、连续性好、单相位宽度稳定。在泥岩与石灰岩接触段,波形宽度受含气滩体的影响,出现微弱宽窄及振幅强度变化,石灰岩含气后波形变窄,振幅能量降低;进入马鞍塘组二段泥岩与雷口坡组四段顶部岩溶层的接触段,波形变宽,振幅变强,若出现岩溶缝洞储层,则同相轴下拉,相位出现波动,振幅强度微弱降低。紧邻第一相位之下的第二相位,表现为“断续状”中强相位特征,其振幅能量的强弱主要与风化壳岩溶缝洞储层的厚度呈正相关,风化层越厚,振幅越强,且相位不稳定,总体上呈透镜状、断续分布,这在雷口坡组四段上亚段白云岩分布区最为明显。

图3 川西坳陷XC构造带雷口坡组顶部—马鞍塘组一段连井地震剖面

2.2 波形分类

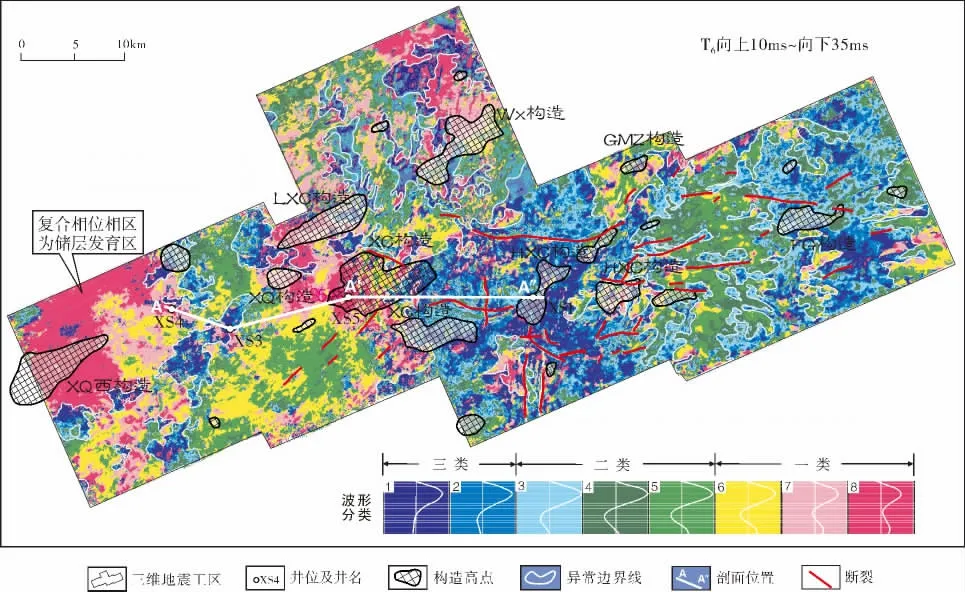

由图4所示,XC构造带T6反射层上10 ms—下35 ms 时窗段内主要发育三大类波形。

第一类波形 第一相位波形稳定,相位宽度、振幅强度都变化不大;第二相位波形亦较为稳定,振幅能量变化明显,相位的上拉、下拉特征显著(图4 中的粉—黄色区域)。

第二类波形 第一、第二相位合并,波形明显变宽,出现上强、下弱的复合波峰,振幅能量弱—中变化(图4 中的绿—淡蓝色区域)。

第三类波形 第一相位具有振幅能量的强弱变化和波形相位的宽窄变化,存在相位下拉现象,该时窗段内未出现第二相位,仅在第一相位之下见一弱反射影子(图4 的蓝色区域)。

将上述三类波形特征与储层地震响应特征作对比,认为第一类和第二类波形特征出现于雷口坡组顶部—马鞍塘组一段储层发育有利区内;第三类波形特征出现于雷口坡组顶部—马鞍塘组一段储层欠发育区内。

2.3 振幅变化特征

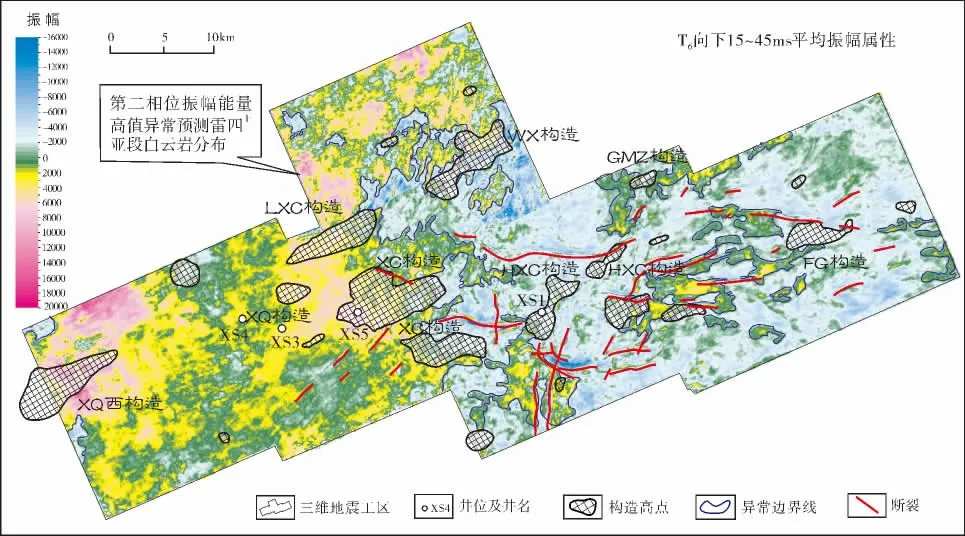

根据地震响应特征分析,T6反射层以下包括第一相位与第二相位,其中第二相位中—强振幅异常是预测的雷口坡组四段上亚段白云岩展布(即岩溶储层发育)的有利区。如图5所示,XC构造带T6反射层第二相位振幅能量值存在明显的东西差异,平均正振幅值主要分布于XQ构造—XC构造—WX构造一带,其强弱变化明显;至HXC构造及其以东地区,平均振幅值降至负数,仅有局部地区存在正振幅值。

结合地震剖面分析发现,XQ构造—XC构造—WX构造一带发育有较为稳定的第二相位,至HXC构造及其以东地区第二相位总体消失,仅有零星分布。总体上,振幅变化异常与之前的预测成果基本吻合,故振幅变化特征可作为本区雷口坡组四段上亚段白云岩展布预测的主要参数之一。

图4 川西坳陷XC构造带雷口坡组顶部—马鞍塘组一段波形分类图

图5 川西坳陷XC构造带T6 反射层第二相位振幅能量分布图

2.4 波阻抗剖面特征

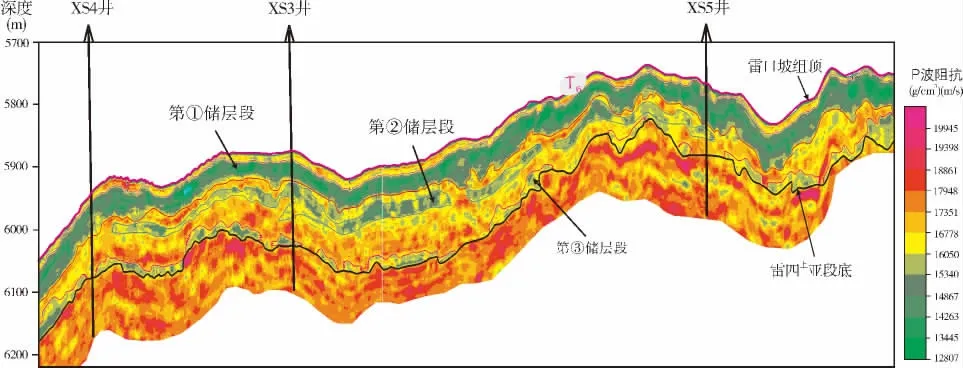

风化壳储层的地震响应特征源于储集层溶蚀孔洞发育及所含流体引起的地震波阻抗及速度变化,因此速度和波阻抗反演是进行储集层预测的有效方法[10-12]。本次研究在XC构造带连片三维地震数据基础上,通过录井、测试及测井资料的标定,开展波阻抗反演工作,反演结果与钻井、测井和录井解释对应较好。

在参与反演的XS4井、XS3井和XS5井雷口坡组顶部风化壳储层内,低波阻抗异常明显,反映效果好(图6)。低波阻抗有利储集层发育区主要分布于XQ构造—XC构造—WX构造一带,与第二相位展布区基本吻合。

图6 川西坳陷XC构造带过XS3井—XS4井—XS5井波阻抗反演剖面

经实践证实,波阻抗参数对雷口坡组顶部溶蚀缝洞型储层的识别敏感,本区存在的低波阻抗异常实际上与雷口坡组四段上亚段的白云岩分布有关。因而在进行本区储层预测工作时,波阻抗也可作为预测的主要参数之一。

2.5 地震相干体特征

对碳酸盐岩成岩作用的分析认为,储层发育除受白云岩重结晶作用及早期暴露溶蚀外,后期深埋溶蚀对储层改造亦起重要作用,早期裂缝的发育更是会直接影响到储层的进一步改造[13]。裂缝预测是碳酸盐岩油气藏勘探开发的一个重要环节,也是风险井、勘探井部署的重要依据[14]。在此,本文采用相干分析方法进行裂缝预测。

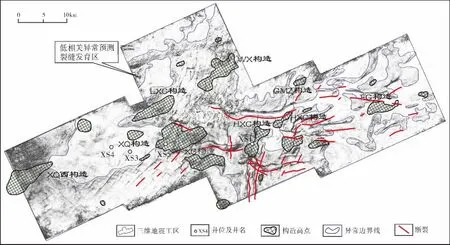

相干分析是一种基于对地震道相似性分析的方法,它与裂缝、岩性变化、资料品质的关系密切[15-18]。本区雷口坡组上部主要为一套白云岩地层,其上覆的马鞍塘组则为石灰岩地层,由于雷口坡组岩性横向变化小,因此相干分析表现出的低相干特征主要是由裂缝及缝洞体的变化造成的。为了满足细小裂缝检测的需要,笔者选取了小时窗来对目标层段做相干分析,分析结果如图7所示。

由图7 可见,在XC构造带雷口坡组—马鞍塘组发育有NE 向和NW 向两组呈X 剪切的层间小断裂,NE 向小断裂较为发育,近等距切割岩层。纵向上,断裂系统向上延伸至上三叠统小塘子组,向下延伸至雷口坡组四段。分析认为,该断裂系统形成于印支晚期构造运动,主要受NW—SE 向挤压,使得介于马鞍塘组二段页岩层和雷口坡组四段膏盐层两个软弱层之间的石灰岩和白云岩刚性层发生脆性断裂而形成断裂带。该断裂系统既可作为油气运移的通道,也可较好地改善雷口坡组四段的储集性能,形成了裂缝-孔隙型优质储层发育带[19-20]。

3 储层预测与评价

对本区雷口坡组顶部风化壳洞缝型储层的地球物理响应特征研究表明,采用任何单一的技术方法去预测储层,风险极大,难于准确预测储层分布,因而需集多学科、多技术方法进行储层预测[21]。通过前述分析后综合认为,本区风化壳缝洞型储层主要发育于T6反射层(第一相位)之下的第二相位;其振幅能量的强弱主要与风化壳岩溶缝洞储层的厚度呈正相关,风化层越厚,振幅越强;相位不稳定,总体上呈透镜状、断续分布;储层均表现出相对低阻抗特征。根据多技术方法预测的结果认为,XQ构造—XC构造—WX构造一带属于雷口坡组顶部储层发育有利区,HXC构造—FG构造一带为储层发育较有利区,其余地区储层相对较差(图8)。

为了进一步计算储层厚度,以明确本区资源量潜力,本文以XS3井和XS5井储层的波阻抗作为门槛值,沿层计算门槛值内波阻抗属性时间厚度,再转换为储层厚度。在此,对XC构造带雷口坡组顶部向下100 m 范围内的储层进行了厚度计算,储层厚度总体在0~75 m 之间,以工区中部HXC构造为分界,往西储层厚度增大,往东储层厚度则急剧减薄。XC构造—WX构造及XQ构造东南翼,储层厚度总体上大于35 m;XQ构造及其北西翼相对较薄,储层厚度总体上大于10 m;东部的HXC构造—FG构造一带储层厚度小于25 m,大于15 m 的储层主要分布于FG构造及FG构造—HXC构造中部的斜坡带。

图7 川西坳陷XC构造带雷口坡组顶部—马鞍塘组一段相干分析图

图8 川西坳陷XC构造带雷口坡组顶部储层综合评价图

在完成储层厚度计算后,对雷口坡组顶部储层进行综合评价:风化壳洞缝型储层主要分布于XQ构造—XC构造—WX构造一带,综合评价为Ⅰ—Ⅱ类,以Ⅰ类为主(储层发育有利区);其次为HXC构造—FG构造一带,综合评价为Ⅰ—Ⅱ类,以Ⅱ类为主(储层发育较有利区),其余地区储层相对较差(图8)。

4 结 语

(1)川西坳陷XC构造带中三叠统雷口坡组的地质条件复杂,对雷口坡组顶部风化壳洞缝型储层预测的风险极大,采用任何单一的技术方法皆难于准确预测储层分布,因而需要采用多学科、多技术方法进行储层预测。

(2)雷口坡组顶部风化壳洞缝型储层主要发育于T6反射层(第一相位)之下的第二相位。风化层越厚,振幅越强;相位不稳定,总体上呈透镜状、断续分布;具有相对低阻抗特征。

(3)根据地球物理响应特征,综合评价认为:风化壳洞缝型储层主要分布于XQ构造—XC构造—WX构造一带,为储层发育有利区;HXC构造—FG构造一带,基本为储层发育较有利区;其余地区储层相对较差。

致谢:本次研究得到了本项目组其他成员的热情帮助,李兴平高级工程师对本文提供了修改意见,一并深表感谢!

[1]米色子哈.川西坳陷中段中三叠统雷口坡组储层特征[D].成都:成都理工大学,2012.

[2]吴世祥,李宏涛,龙胜祥,等.川西雷口坡组碳酸盐岩储层特征及成岩作用[J].石油与天然气地质,2011,32(4):542-559.

[3]许国明,宋晓波,冯霞,等.川西地区中三叠统雷口坡组天然气勘探潜力[J].天然气工业,2013,33(8):8-14.

[4]李素华,卢齐军,许国明,等.川西XC 地区雷口坡组顶不整合面储层预测方法[J].石油地球物理勘探,2013,4(5):793-798.

[5]胡伟光,陈山林,王涛,等.元坝地区雷口坡组岩溶储层含气性预测[J].天然气技术,2010,4(5):11-13.

[6]郭正吾,邓康龄,韩永辉,等.四川盆地形成与演化[M].北京:地质出版社,1996.

[7]许国明,宋晓波,王琼仙.川西坳陷中段三叠系雷口坡组—马鞍塘组油气地质条件及有利勘探目标分析[J].海相油气地质,2012,17(2):14-18.

[8]宋晓波,王琼仙,隆科,等.川西地区中三叠统雷口坡组古岩溶储层特征及发育主控因素 [J].海相油气地质,2013,18(2):8-14.

[9]唐宇.川西地区雷口坡组沉积与其顶部风化壳储层特征[J].石油与天然气地质,2013,34(1):42-47.

[10]姚姚,唐文榜.深层碳酸盐岩岩溶风化壳洞缝型油气藏可检测性的理论研究[J].石油地球物理勘探,2003,38(6):623-629.

[11]马永生,郭旭升,凡睿.川东北普光气田飞仙关组鲕滩储集层预测[J].石油勘探与开发,2005,32(4):60-64.

[12]刘宏,谭秀成,周彦,等.川东北黄龙场气田飞仙关组台缘滩型碳酸盐岩储层预测[J].石油学报,2009,30(2),220-223.

[13]吴欣松,魏建新,昌建波,等.碳酸盐岩古岩溶储层预测的难点与对策[J].中国石油大学学报:自然科学版,2009,33(6):16-21.

[14]周文.裂缝性油气储集层评价方法[M].成都:四川科技出版社,1998:159-179.

[15]罗鑫,匡建超,瞿子易,等.济阳拗陷埕北306—桩海10下古生界缝洞型储层横向预测[J].石油地球物理勘探,2010,45(4):571-576.

[16]曾剑毅.基于支持向量机的储层缝洞预测方法研究及应用[D].成都:成都理工大学,2009.

[17]黄捍东,张如伟,赵迪,等.塔河奥陶系碳酸盐岩缝洞预测[J].石油地球物理勘探,2009,44(2):213-218.

[18]王永刚,刘礼农.利用相干数据体检测断层与特殊岩性体[J].石油大学学报:自然科学版,2000,24(1):69-72.

[19]杨风丽,王清,沈财余.碳酸盐岩储层地震信息响应及横向预测[J].同济大学学报:自然科学版,2005,33(9):1235-1238.

[20]贺振华,黄德济,文晓涛.裂缝油气藏地球物理预测[M].成都:四川科技出版社,2007.

[21]王光付.碳酸盐岩溶洞型储层综合识别及预测方法[J].石油学报,2008,29(1):47-51.