四川盆地元坝大气田的发现与勘探

2014-11-28郭旭升郭彤楼黄仁春段金宝

郭旭升,郭彤楼,黄仁春,段金宝

(中国石油化工股份有限公司勘探分公司)

元坝气田是我国首个超深层生物礁大气田,也是目前国内规模最大、埋藏最深的生物礁气田。 元坝气田长兴组气藏埋藏深度约为7 000 m,勘探过程中曾遇到超深层储层致密化、成藏过程复杂、目标难以识别以及工程施工难度大等理论与技术难题[1]。 元坝气田的发现,是我国油气勘探的又一重大成果,也是中国海相勘探理论和实践的巨大进步,展现了超深层海相碳酸盐岩地层油气勘探的可行性和良好的勘探前景,由此形成的海相勘探理论体系与配套技术系列,对推进超深层油气勘探具有重大战略意义。 目前,元坝气田海相地层年产40×108m3天然气的产能建设即将完成,这将为“川气东输”工程奠定坚实的资源基础。

1 气田概况

元坝气田位于四川省广元市苍溪县及南充市阆中市境内,气田以广元市元坝区(旧名)取名;气田的构造位置处于四川盆地川北坳陷与川中低缓构造带结合部(图1),气田的西北部与九龙山背斜构造带相接,东北部与通南巴构造带相邻,南部与川中低缓构造带相连。受三个构造带的遮挡,气田中断裂不发育。元坝气田与东面的普光气田(位于达州市宣汉县境内)相望,为一大型的北西—南东向展布的台地边缘生物礁滩岩性气藏[2-8], 气田具有“一礁、一滩、一圈闭、一气藏”的气藏富集模式,油气勘查面积为3 251.48 km2,气藏含气面积为286 km2。 元坝气田主力烃源岩为上二叠统吴家坪组(龙潭组)和大隆组(长兴组)泥岩、 泥质灰岩; 主要含气层段为上二叠统长兴组礁滩相白云岩和白云质(含白云质)灰岩。气田发现于2007年11月,至2013 年底在礁滩领域累计探明储量2 086.92×108m3。 气田的基本参数归纳于表1。

图1 四川盆地元坝气田构造位置图

2 勘探与发现历程

元坝地区于20世纪50年代开展地面石油地质调查等工作,至今油气工作可分四个阶段,即2006年以前的地质普查阶段和圈闭寻找阶段,以及2006年以后的勘探发现阶段和勘探成果扩大阶段。

2.1 石油地质调查和浅层勘探阶段(1967—1999年)

在此期间,分别使用光点地震仪、模拟磁带地震仪和数字地震仪在本区块开展地震概查、地质普查工作,先后完成了区域测线30条,地震总长度约830km。以下侏罗统自流井组陆相碎屑岩为主要目的层,实施四口陆相浅井,在自流井组大安寨段见到了好的油气显示,测试未获工业气流。 在区块外北侧九龙山构造部署龙4井,在下三叠统飞仙关组和上二叠统吴家坪组钻获气显示,于下二叠统茅口组试获天然气(26~36)×104m3/d,气层压力高达98MPa,表明九龙山构造的气藏为一异常高压、裂缝—孔洞型气藏。

进入20世纪90年代后,由于勘探未突破,勘探潜力不明确,勘探处于停滞阶段,区块内基本无实物工作量投入。

2.2 转变勘探思路、发现圈闭阶段(2000—2006年)

在对前期勘探、研究成果分析的基础上,通过野外露头高频层序精细分析、地震沉积学研究,以及对晚二叠世等斜缓坡—镶边台地动态沉积演化过程及区域沉积格架的恢复,认为元坝地区二叠系—三叠系具备形成礁滩相孔隙型白云岩储层的基本条件,属于岩性圈闭或构造-岩性复合圈闭发育地区。 据此,调整了前期以构造勘探为主的勘探思路,提出“以二叠系、三叠系礁滩孔隙型白云岩储层为主的岩性或构造-岩性复合圈闭为勘探对象”的勘探思路。在这一勘探思路的指导下,于2001年底完成了巴中勘查区块(包括川中低缓构造带北部及通南巴构造带、九龙山构造带倾末端)的登记。

2002年收集了21条横跨勘查区块的区域数字地震测线和1条模拟地震测线,进行重新处理,覆盖次数为6~12次,地震总长度累计达592.495 km。 通过对这些老地震资料的综合解释,初步落实了元坝地区台缘礁滩相带的宏观展布。

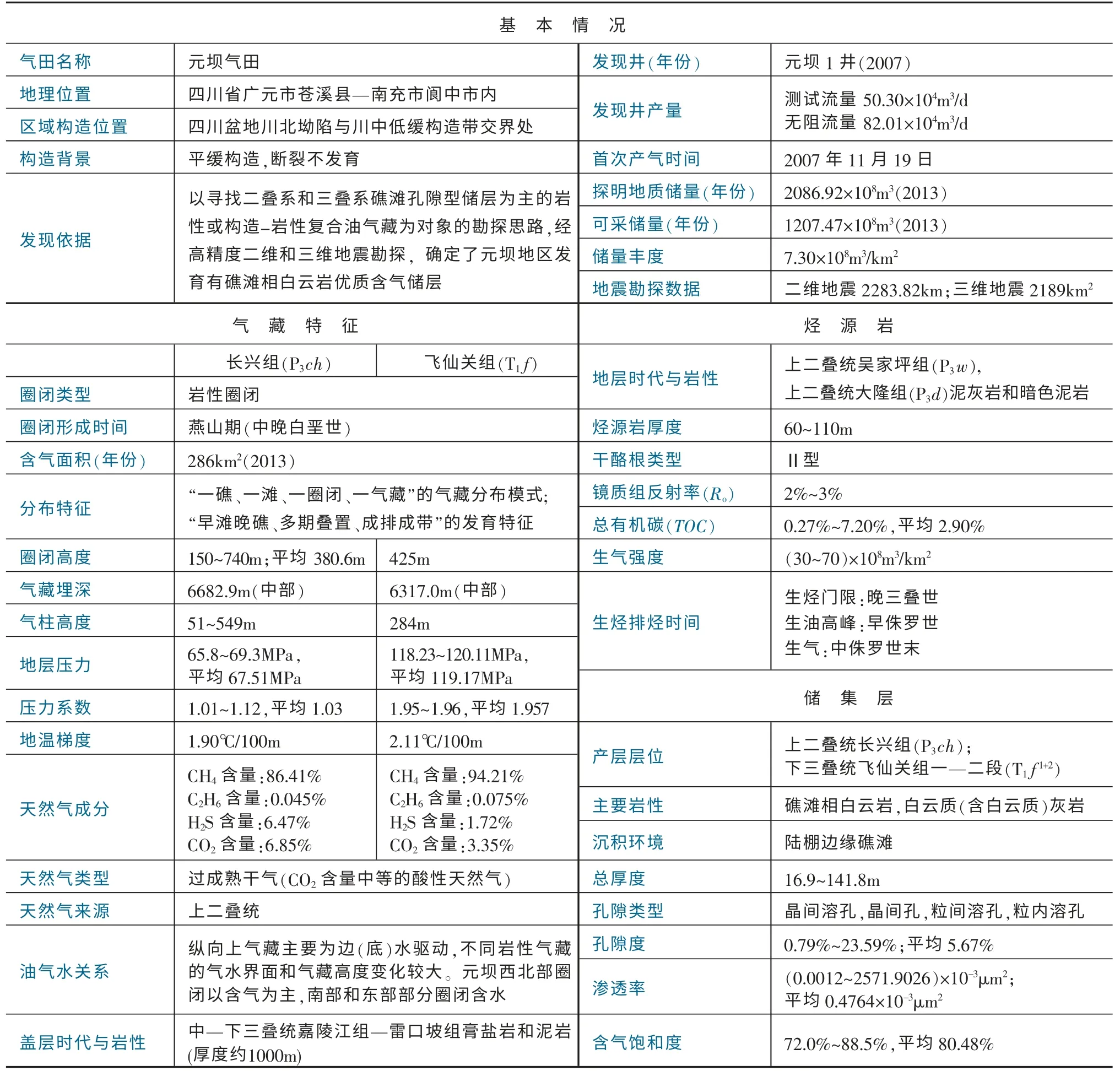

表1 元坝气田基本参数表

2003 和2006 年,以查明有利相带展布、落实礁滩圈闭为目的,同时为了解通南巴背斜带与巴中区块的构造成因关系,在勘查区块中西部先后部署完成二维地震测线33条,总长度1 683 km,部署完成一期三维地震244.1 km2。 通过新一轮地震勘探,进一步查明了元坝地区台缘相带的展布,落实了一批有利的礁滩圈闭目标。

2006 年3 月完成巴中区块针对长兴组台缘礁滩岩性圈闭的第一口超深探井——元坝1 井的井位论证,2006 年5 月26 日元坝1 井开钻,元坝气田超深层碳酸盐岩勘探从此拉开序幕。

2.3 勘探突破、展开评价阶段(2007—2008 年)

2007年11月元坝1井在长兴组二段7330~7390m段钻遇台地边缘生物礁礁盖白云岩储层及良好油气显示,11月19日在长兴组二段测试获50.3×104m3/d的工业气流,元坝气田长兴组气藏由此获得重大突破。随后,2008年4月和6月,元坝2井在长兴组一、二段分别试获工业气流。

在此基础上,2008年部署实施元坝二、三期三维地震1 571.56 km2,以整体控制元坝长兴组礁滩相储层展布格架的钻井相继完成,元坝12、元坝101井等一批钻井分别在长兴组台地边缘礁滩相和浅滩相试获中、高产工业气流,元坝大型气田已初见端倪。

2.4 勘探开发一体化阶段(2009年—2013年底)

为加快元坝气田“增储上产”步伐,2009年5月在元坝27井、元坝29井等13口探井部署的同时,以探索超深层高含硫气田开发方式、 评价气藏开发技术指标的元坝103H井等4口开发准备井也进入了实施阶段,元坝27井、元坝29井等一批钻井相继试获日产超百万立方米的高产工业气流,气田开发进入前期准备阶段。 同期,飞仙关组也取得了勘探突破,元坝27井飞仙关组试获工业气流。至2013年底,已累计完成二维地震测线2 283.82 km,完成三维地震满覆盖勘探面积2 189 km2,完成三轮滚动勘探部署与实施,部署探井30口,探井成功率92.3%,其中10口井日产气超百万立方米,已完成的8口开发试验井也均获高产天然气流。

3 气田的主要地质特征

3.1 发育台地边缘礁滩相

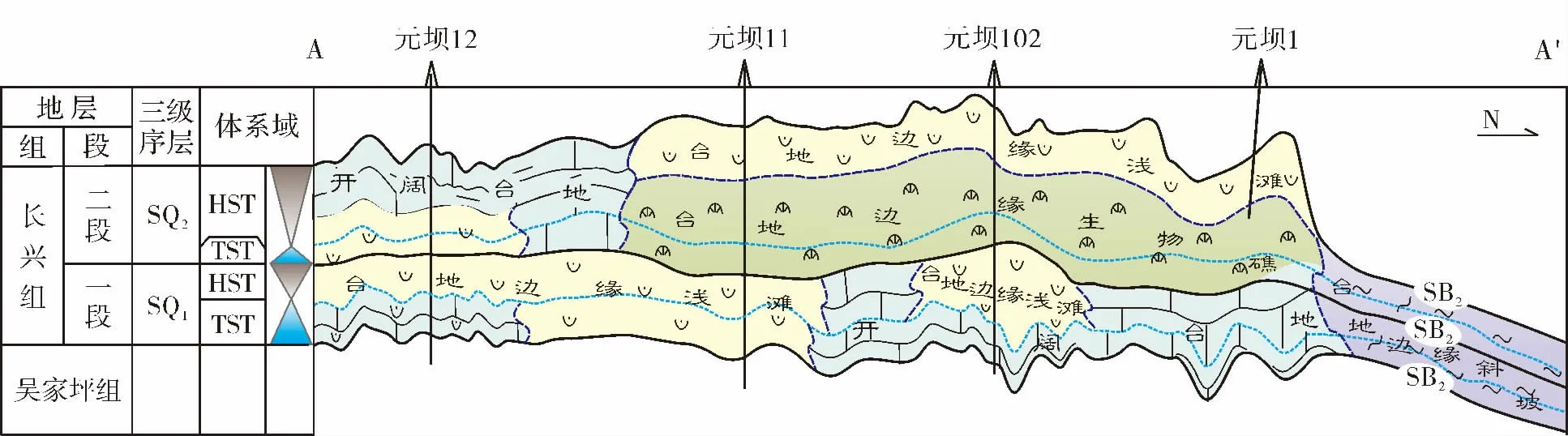

在钻井岩屑和岩心观察、测井相分析、地震资料解释的基础上,根据岩石组合、沉积组构、生物组合、电性与地震相特征,将元坝地区长兴组划分为开阔台地、台地边缘生物礁、台地边缘浅滩、局限台地、斜坡、陆棚等六类沉积相[9-10],沉积演化上具有“早滩晚礁,前礁后滩”的沉积特征(图2)。

图2 元坝气田上二叠统长兴组沉积模式图

3.2 发育超深层白云岩优质储层

3.2.1 优质储层特征

优质储层的岩石类型以残余生物碎屑结晶白云岩、残余生物礁结晶白云岩、泥粉晶白云岩为主。 储集空间类型以裂缝-孔隙型为主,储集空间以晶间溶孔、晶间孔、粒间溶孔、粒内溶孔为主,裂缝次之;储层孔隙以中孔细喉和大孔中粗喉型组合为主,孔隙结构中等至较好。按照国土资源部《石油天然气储量计算规范》[11],并参照四川盆地的碳酸盐岩储集岩分类方法[12],统计表明,元坝气田长兴组储层孔隙度在0.79%~23.59%,平均值为5.67%,渗透率介于(0.001 2 ~2 571.902 6)×10-3μm2,几 何 平 均 值 为0.4764×10-3μm2,总体上为中孔和中低渗储层;储层按优劣可分为四类。其中Ⅰ类(优)和Ⅱ类(良)储层,分别占12%和21%;Ⅲ类(中)储层占53%;Ⅳ类(差)储层占14%。

3.2.2 储层发育的主控因素

优质储层的发育是沉积、成岩、成藏、构造等因素综合作用的结果。 沉积相是基础,成岩作用是关键,成藏过程和构造运动也起着重要的作用。

台地边缘礁滩相是优质储层发育的基础。 海平面升降、 古地貌高低、 古构造位置影响着水动力条件、沉积物类型及早期成岩环境。台地边缘礁滩相带是正地貌单元,对海平面的升降比较敏感,当海平面上升时,有利于生物礁的生长,而当海平面下降时,生物礁滩露出水面。 在暴露溶蚀过程中形成的大量孔隙,不仅奠定了本区礁滩优质储层发育的基础,同时也为后期白云石化作用的流体输导和汇聚提供了有利场所,有利于白云石晶间孔的发育和后期溶蚀作用形成晶间扩大溶孔。

烃类及时充注有利于储层孔隙的保存。一方面,烃类充注带来大量的有机酸、CO2和H2S,不仅使原有孔隙进一步溶蚀扩大,而且使孔隙流体呈弱酸性,抑制成岩胶结作用,从而有效地保存了孔隙,保护了储层。 另一方面,原油裂解形成的沥青充填于孔壁,有利于抑制后期孔隙内部白云石的自形生长与重结晶作用,以及后期方解石和石英等颗粒的胶结,对储层也具有较好的保存作用。

裂缝促进了储层物性的改善,提高了渗透性能。测井解释、岩心及薄片观察、流体包裹体分析等资料的研究发现,长兴组储层发育三期裂缝。 第一期裂缝,形成于有机质成熟、液态烃运移之前的早成岩阶段的印支期,破裂强度较弱,被方解石充填。 第二期裂缝,发育明显受岩性的影响,而且与沥青含量正相关。在长兴组白云岩储层段发育密集微细裂缝,以低角度为主,方向与区域构造应力场相关性不强,往往呈树枝状、放射状或交叉网状,其中大都被沥青质浸染,而在非储层灰岩段裂缝不发育。 综合研究认为,第二期微细裂缝主要为与原油深埋裂解相关的超压压裂缝。第三期裂缝,形成于晚成岩阶段的喜马拉雅期,几乎全部未被充填,但发育程度较差。 元坝气田储层的有效裂缝以第二期微裂缝为主,构造裂缝发育较少。因此,液态烃深埋裂解产生的超压缝是改善储层渗透性的关键,这也是元坝超深层生物礁气田富集高产的关键。

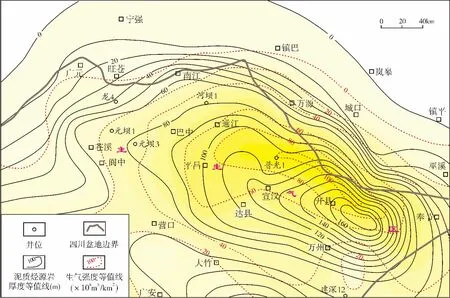

3.3 良好的成藏条件

四川盆地区域性展布的上二叠统龙潭组烃源岩(在元坝地区该地层过渡为吴家坪组),其暗色泥灰岩及黑色泥质岩厚40~80 m,TOC 值变化范围在0.27%~7.20%,平均值为2.90%。 此外,通过研究发现,在元坝地区及周缘上二叠统大隆组烃源岩发育,深灰色泥岩、硅质页岩厚20~30 m,TOC 值在0.31%~10.48%,平均2.44%。 本区上二叠统这两套烃源岩有机质类型以Ⅱ型为主,晚三叠世进入生烃门限,早侏罗世进入生油高峰期,中侏罗世末达到生气演化期;现今实测Ro值大多在2%~3%之间,有机质处于过成熟干气演化阶段,生气强度主要分布在(20~40)×108m3/km2之间(图3)。 吴家坪组—大隆组总生烃强度大,达(30~70)×108m3/km2,具有形成大气田的物质基础。

图3 四川盆地东北部上二叠统吴家坪组(龙潭组)烃源岩生烃强度分布图

元坝超深层缺乏断层或不整合面等优越输导条件,但通过露头、岩心、薄片观察,发现吴家坪组—长兴组发育大量有沥青充填的微小断层、 微裂缝及微层间缝,构成“三微”输导体系,实现了陆棚相烃源岩生成的油气通过斜坡向台缘礁带汇聚成藏。 古油藏恢复研究则表明,靠近台缘外侧生物礁带的古油藏充满度高于内侧,具有近源富集的特点。数值模拟也表明“三微” 输导可以实现近源岩性圈闭的有效汇聚。元坝气田虽经历早期油藏、中期深埋裂解和后期抬升改造的复杂过程,但基本上继承了最大埋深期的构造格局,加上中—下三叠统雷口坡组—嘉陵江组厚层膏盐盖层分布稳定,保存条件较好,最终使得现今气藏得以调整定位,元坝大气田得以形成[8,13-15]。元坝气田的生储盖关系及岩性特征见图4。

图4 元坝气田主要生储盖层综合柱状图

3.4 气藏特征

在四川盆地东北部开江—梁平陆棚的西侧发育了元坝气田大型礁滩相岩性圈闭17 个,气藏具有“一礁、一滩、一圈闭、一气藏”的分布模式(图5)。

长兴组气藏 为元坝气田的主要产气层系,气藏的圈闭平均高度为380.6m,气柱高度约为235.2m,气藏中部埋深为6682.9m,气藏地层温度介于139.2~150.3 ℃,压力系数为1.03,气藏地层压力平均为67.51 MPa,气藏地温梯度为1.90℃/100 m;烃类组分以甲烷为主,非烃类组分以H2S、CO2为主,甲烷平均含 量86.41%,H2S 平 均 含 量6.47% ,CO2平 均 含 量6.85%。 另外,地层水pH值为7.12~7.43。 Cl-含量为31316~39 100 mg/L,矿化度为52 245~66 500 mg/L,主要属于封闭的CaCl2水型。 气藏驱动类型为弹性气驱、边(底)水驱动。总体上,元坝气田长兴组气藏为超深层、低—高产、孔隙型和裂缝-孔隙型、常压低地温梯度、弹性气驱为主、部分气藏边(底)水驱动、高含量H2S、中含量CO2的酸性天然气的岩性气藏。

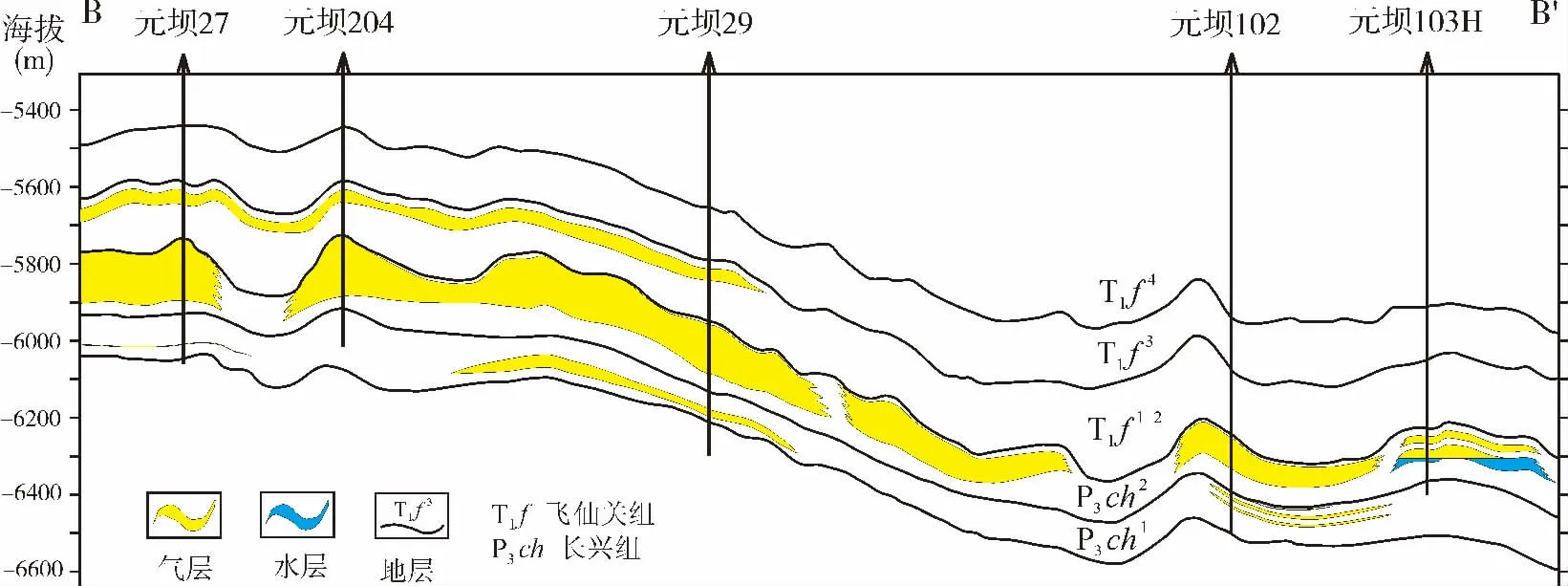

飞仙关组气藏 仅分布于元坝西北部,测试显示主要为低产气藏,气藏的圈闭高度为425 m,气柱高度约为284 m,气藏中部埋深为6 317 m,气藏地层温度为149.9 ℃,压力系数为1.96, 气藏地层压力为119.17MPa,气藏地温梯度为2.11 ℃/100 m;烃类组分以甲烷为主,非烃类组分以H2S和CO2为主,甲烷平均含量94.21%,H2S平均含量1.72%,CO2平均含量3.35%。总体上,元坝气田飞仙关组气藏为超深层、低产、孔隙型和裂缝-孔隙型、高压低地温梯度、弹性气驱、中含量H2S、中含量CO2的酸性天然气的岩性气藏。

图5 四川盆地元坝气田长兴组—飞仙关组气藏剖面B—B′剖面位置见图1

3.5 气水关系

研究表明,纵向上气藏主要为边(底)水驱动,不同礁滩体的气藏其气水界面和气藏高度变化较大,总体上具有高气、低水的特征。通过元坝9 井长兴组岩心中的沥青含量值识别出了古油水界面,由此发现元坝9 井区的古油水界面低于现今气水界面,说明元坝地区长兴组在油裂解成气的阶段以及后期的调整过程中,天然气向高部位发生了运移调整。总体上呈现了在元坝西北部整体含气较好、 而在东部和南部局部气水关系复杂的分布特征。分析认为,气水关系的复杂性主要受优质储层发育规律、 油气富集规律、 裂缝与古今构造位置的配置关系等因素的控制。 元坝西北部为古油藏的中心,油气充注程度高、气藏规模大、气驱水能力强,整体以含气为主;而元坝南部和东部油气充注能力较弱,部分圈闭含水。

4 启示与意义

(1)勘探思路的创新是勘探突破的前提

元坝气田的发现历程说明,一个新勘探领域的突破,首先要打破前期认识的禁锢;依靠原有的经验,因循守旧,是解决不了复杂的油气勘探问题的[6,16-17]。

元坝地区超深层油气勘探在早期勘探前景评价不明朗的情况下, 没有因循守旧,没有放弃, 而是积极应用先进的油气藏勘探理论,不断创新认识,经过综合评估,确定了在该区寻找以二叠系和三叠系礁滩孔隙型为主的岩性或构造-岩性复合圈闭为勘探对象的勘探思路,突出自主创新,在地质理论、储层预测以及井筒技术方面取得了重大突破,发现并高效探明了我国埋藏最深、规模最大的生物礁气田。

(2)理论认识的创新是勘探发现的关键

在勘探初期,对沉积相带的展布规律认识把握不准,在很大程度上影响了有利目标的评价与优选。 通过野外露头高频层序精细分析、 地震沉积学研究,恢复了元坝地区吴家坪期斜缓坡→长兴早期发育生物碎屑滩形成远端变陡缓坡→长兴中晚期叠覆发育三期生物礁形成镶边台地的动态沉积演化过程,重建了跨相带区域沉积格架,建立了“早滩晚礁、多期叠置、成排成带”的发育模式,突破了前期该区处于广元—旺苍海槽深水沉积的认识,为勘探的突破指明了方向。

在勘探评价过程中,不断丰富地质认识,揭示了“早期暴露溶蚀、 浅埋白云石化作用形成基质孔隙,液态烃深埋裂解超压造缝”的机理,提出了“孔缝耦合”控制超深层优质储层发育的新认识,建立了“孔缝双元结构”储层模型,有效地指导了生物礁预测。

通过油气藏解剖与数值模拟揭示了深水陆棚—台地边缘油气运聚成藏演化的过程,建立了超深弱变形区“三微输导、近源富集、持续保存”的成藏模式,进一步指导了元坝大气田的勘探。

(3)技术进步是勘探突破和高效勘探的保障

川东北碳酸盐岩礁滩相大油气田勘探成果的取得,得益于地质认识敢于突破“禁区”,得益于应用碳酸盐岩层序地层学开展扎实的基础工作所取得创新成果的指导,也得益于高精度山地地震勘探技术攻关和井筒技术的提高[18]。

元坝地区礁滩储层埋深大、储层薄、非均质性强,储层预测评价难度大,在勘探评价过程中创新形成了复杂山地超深层生物礁储层地震勘探技术系列,突破了超深弱反射层地震采集处理技术瓶颈,有效地提高了超深层反射能量和分辨率;首创了基于孔缝双元结构模型的孔隙结构参数反演技术,大幅度地提高了超深储层预测精度,形成了超深生物礁储层高精度气水识别技术,在预测高产富集带内实施的10 口探井均试获日产百万立方米的高产天然气流。

元坝地区钻井面临“四高一超”(高温、高压、高含硫、高产、超深),钻井施工难度大。 通过不断的攻关,创新形成了复杂超深井钻井、完井、测试技术系列,首创特种井身结构并发展非常规井身结构,有效地解决了多压力系统和复杂地层封隔的难题,集成创新了超深井大井眼气体钻、高温高压大位移井等配套钻井技术,直井平均井深7024m,定向井水平位移1000m;研制出密度1.8g/cm3的抗硫加重酸液体系,大幅提高了产能;创新研发出整体式、耐高压FF 级采气井口及地面安全联动装置,实现了安全环保无事故。

[1]郭旭升,胡东风. 川东北礁滩天然气勘探新进展及关键技术[J]. 天然气工业,2011,31(10):6-10.

[2]马永生. 中国海相油气田勘探实例之六:四川盆地普光大气田的发现与勘探[J]. 海相油气地质,2006,11(2) :35-40.

[3]郭旭升,郭彤楼,黄仁春,等. 普光—元坝大型气田储层发育特征与预测技术[J]. 中国工程科学,2010,12(10):82-90.

[4]郭彤楼. 元坝气田长兴组储层特征与形成主控因素研究[J]. 岩石学报,2011,27(8):2381-2391.

[5]郭彤楼. 元坝深层礁滩气田基本特征与成藏主控因素[J].天然气工业,2011,31(10):12-16.

[6]胡东风. 川东北元坝地区隐蔽气藏的勘探突破及其意义[J]. 天然气工业,2010,30(8):9-12.

[7]蒲勇. 元坝地区深层礁滩储层多尺度地震识别技术[J]. 天然气工业,2011,31(10):27-31.

[8]范小军. 川东北元坝地区长兴组与飞仙关组天然气成藏差异性成因[J].天然气工业,2012,32(6):15-20.

[9]段金宝,彭劲. 四川盆地东北部元坝地区下三叠统飞仙关组层序-沉积相特征[J]. 海相油气地质,2014,19(2):47-53.

[10]杜金虎,徐春春,王泽成,等. 四川盆地二叠—三叠系礁滩天然气勘探[M]. 北京:石油工业出版社,2010.

[11]中华人民共和国国土资源部. DZ/T 0217-2005 石油天然气储量计算规范[S]. 北京:中国标准出版社,2005.

[12]钱峥,黄先雄,李淳,等. 碳酸盐岩成岩作用及储层——以中国四川东部石炭系为例[M]. 北京:石油工业出版社,2000.

[13]戴金星,邹才能,陶士振,等. 中国大气田形成条件和主控因素[J]. 天然气地球科学, 2007,18(4): 473-485.

[14]段金宝,李平平,陈丹,等. 元坝气田长兴组礁滩相岩性气藏形成与演化[J]. 岩性油气藏,2013,25(3):43-47.

[15]姚雪根. 四川盆地天然气气藏的破坏与保存条件剖析[J].海相油气地质,2007,12(4):21-36.

[16]马永生,郭旭升,郭彤楼,等. 四川盆地普光大型气田的发现与勘探启示[J]. 地质论评,2005,51(4):477-480.

[17]马永生,蔡勋育,李国雄. 四川盆地普光大型气藏基本特征及成藏富集规律[J]. 地质学报,2005,79(6):858-865.

[18]郭旭升,郭彤楼.普光、元坝碳酸盐岩台地边缘大气田勘探理论与实践[M]. 北京:科学出版社,2012.