GNSS不同类型实验观测墩对不同类型噪声幅值影响分析

2014-11-27冯胜涛

夏 峰,张 锐,冯胜涛,周 伟

(1.中国地震局第一监测中心,天津 300180;2.中国地壳运动监测工程研究中心,北京 100036)

0 引言

随着我国经济和科技的不断发展,应用GNSS进行地形变观测研究也在不断进步,大量观测墩的兴建也是必然,然而,哪种类型的观测墩稳定可靠或者能满足地形变分析精度需要无从得知。为验证不同类型观测墩的稳定性,中国地壳运动监测工程研究中心在吉林长春选设了3 个试验点(编号为RWZ1、RWZ2、JLDX),获得了2年多的观测数据,其中RWZ1 为二层楼楼顶标、RWZ2 为土层标、JLDX 为四层楼楼顶标;另结合试验点附近的2 个长期观测的基岩点(编号为CHUN 和CHAN),共计5个试验点。由于试验点RWZ1、RWZ2、CHUN和CHAN 之间距离不到80 m,距离稍远的JLDX点与其它4个点的最远距离也不到1.2km,因此,可认为各试验点下卧地壳稳定性环境基本一致,能基本消除各点之间共模误差影响,对试验点噪声影响主要来自于不同类型墩点自身稳定性的影响。

白噪声和闪烁噪声被认为是GPS观测中固有的噪声[1-2],所以比较不同类型观测墩稳定性宜从这2方面入手。如何从时间序列中分离出白噪声和闪烁噪声,不同的观察角度会有所不同,目前我们尚没有办法恰如其分的构造出一个模型将白噪声和闪烁噪声完全分离。尽管如此,因认知和研究的需要人们还是根据噪声与孕震信息的一些特点尝试着进行分离。杨国华[3]对基岩时间序列噪声分类特征做了详细研究,指出中、高频噪声幅值变化与季节相关。杨博[4-6]等对基岩基准站水平向及垂向时间序列共模噪声识别与估计进行研究,探讨了共模误差的识别与消减处理问题,定量地研究了不同种类特征特性及大小。本文将在此基础上对其它类型观测墩做进一步研究,分析比较不同类型观测墩在同等观测条件下的幅值变化情况,为正确地判断地壳板块运动信息,研究地震构造信息及建站选址等提供参考。

1 实验场地概况

1.1 地震地质背景

吉林长春地区海拔一般在220~406m,极端温度为-34.9℃~38.0℃。长春市地处山区与平原的结合部,在地质构造上位于长白山—张广才岭隆起和松辽坳陷盆地2 个Ⅱ级构造单元交界处盆地一侧,属盆地东南隆起带的边缘。城区局部构造环境由城区东北部兴隆山凸起和西南部西新凹陷组成,二者分界面表现为重磁梯度带,过城区中部呈北西向延展。松辽盆地在其周边断裂控制下成为中国现今六大活动盆地之一,其东缘断裂为隐伏断裂带,过长春市城区,沿盆地边缘呈北北东向展布,成为郯庐断裂带北段主干断裂之一,并控制了长春市西南侧晚第三纪—第四纪范家屯—大屯—大南火山活动,以及第四纪沉积和现今地震活动。

该地区的主要地震带为郯庐断裂带吉林省段,由北东向断裂与北西向断裂相互交切形成发震构造,成为中强地震活动带。长春及附近地区发生过1937年6月沿伊舒地堑的吉林北5.0级地震、1960年4月沿松辽盆地东缘断裂的长春榆树5.8 级地震、1966年10月的长春范家屯5.2级地震,后者距城区仅16km。长春市地震基本烈度为Ⅶ度,南段潜在震源区震级上限为6.0级,北段为6.5级。

1.2 观测墩建设

本次实验新设3 个实验站,分别为二层楼标(RWZ1)、四层楼标(JLDX)和土层点(RWZ2),结合近旁的陆态网长春基岩站点(CHUN)和中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站(CHAN),共5个试验站。

根据以上原则选择4种类型的宿体建立观测墩,即基岩、土层、二层楼、四层楼。基岩观测站选择陆态网长春站(CHUN),土层、二层楼观测墩是原有的,新建四层楼观测墩。观测站分布在半径2km 范围内。观测时间持续2a左右,观测站信息见表1。

表1 GNSS观测点基本信息

长春站(CHUN)是“中国地壳运动观测网络”的25个基准站之一,位于中国科学院长春人造卫星观测站内,属于长白山脉西侧的低山丘陵区,也是长白山山脉向松辽平原过渡的地带,基岩基本是花岗岩,附近地区地震活动平静。

中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站(CHAN),位于长春市净月潭公园,为室外基岩点站。

土层站(RWZ2)在长春人造卫星观测站院内,按照GNSS测量规范土层观测墩标准建造,已经建成10年以上。

二层楼观测墩(RWZ1),楼体为长春人造卫星观测站院内1个2层楼,框架结构,观测墩随楼体同时建造,1998年9月建成。

新建四层楼观测墩(JLDX),选择附近吉林大学四层实验楼,为砖混圈梁结构,1990年6月建成。在楼顶承重墙顶端,开凿圈梁深度大于10cm,观测墩钢筋结构和圈梁内钢筋焊接,水泥浇筑高出楼顶40cm。

所有观测点高度角15度以上无遮挡物。

2 观测数据分析

2.1 基础数据解算及初步处理

将2009年12月1日至2011年11月22日之间各站点的观测资料与同时段网络工程28个连续站及中国大陆周边IGS 测站数据一起使用GAMIT/GLOBK 软件进行解算,计算中适当紧约束IGS 站及网络工程基准站坐标(其中包括CHAN、CHUN 站),对 于 其 余3 个 站 点(RWZ1、RWZ2、JLDX)坐标给予较松驰的约束,完成GAMIT 计算之后,利用GLOBK 将SOPAC给出的全球单日松弛解和计算所得的单日松弛解进行综合平差计算,在此基础上通过IGS核心站求解相对于全球参考框架ITRF2005的相似变换7参数,从而获得ITRF2005下的单日解。

各观测墩数据缺失情况统计表明,最大连续缺失天数为12d,用线性插值补全数据缺失基本能满足精度要求[7]。线性差值补全数据并用三倍中误差去异后再线性插值补全,最后剔出线性趋势部分,得到各观测点N、E和U 向残差时间序列。

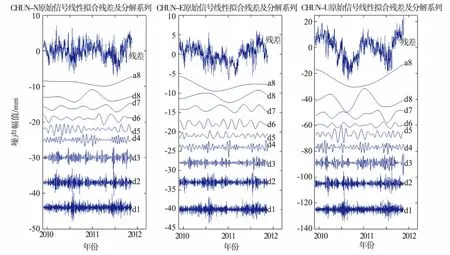

2.2 初步处理结果小波分析

小波变换方法是一种信号的时间-频率分析方法[8],它具有多分辨率分析的特点,在时、频两域都具有表征信号特性的能力,且时间窗的大小可与频率窗变化相适应。若从频域的角度来观察噪声,那么不同种类的噪声所对应的频率域也不同,所以可借助于小波方法在某种程度上将不同特性的噪声进行分离与估计[9]。考虑到sym8小波为近似对称正交紧支撑小波,且光滑性好,通过试算认为进行8尺度分解基本能反映不同种类噪声基本特性,在这里采用sym8小波对资料进行分解(图1),尺度从d1~d8信号频率逐级降低,其中d1~d3为以白噪声为主的高频部分,d4~d6为以闪烁噪声为主的中频部分,d7和d8为主要包含非构造形变成分及随机游走噪声等部分,a8 所反映的是信号的趋势性部分。

图1 CHUN 基准站的连续观测序列线性拟合残差的sym8小波8尺度分解系列

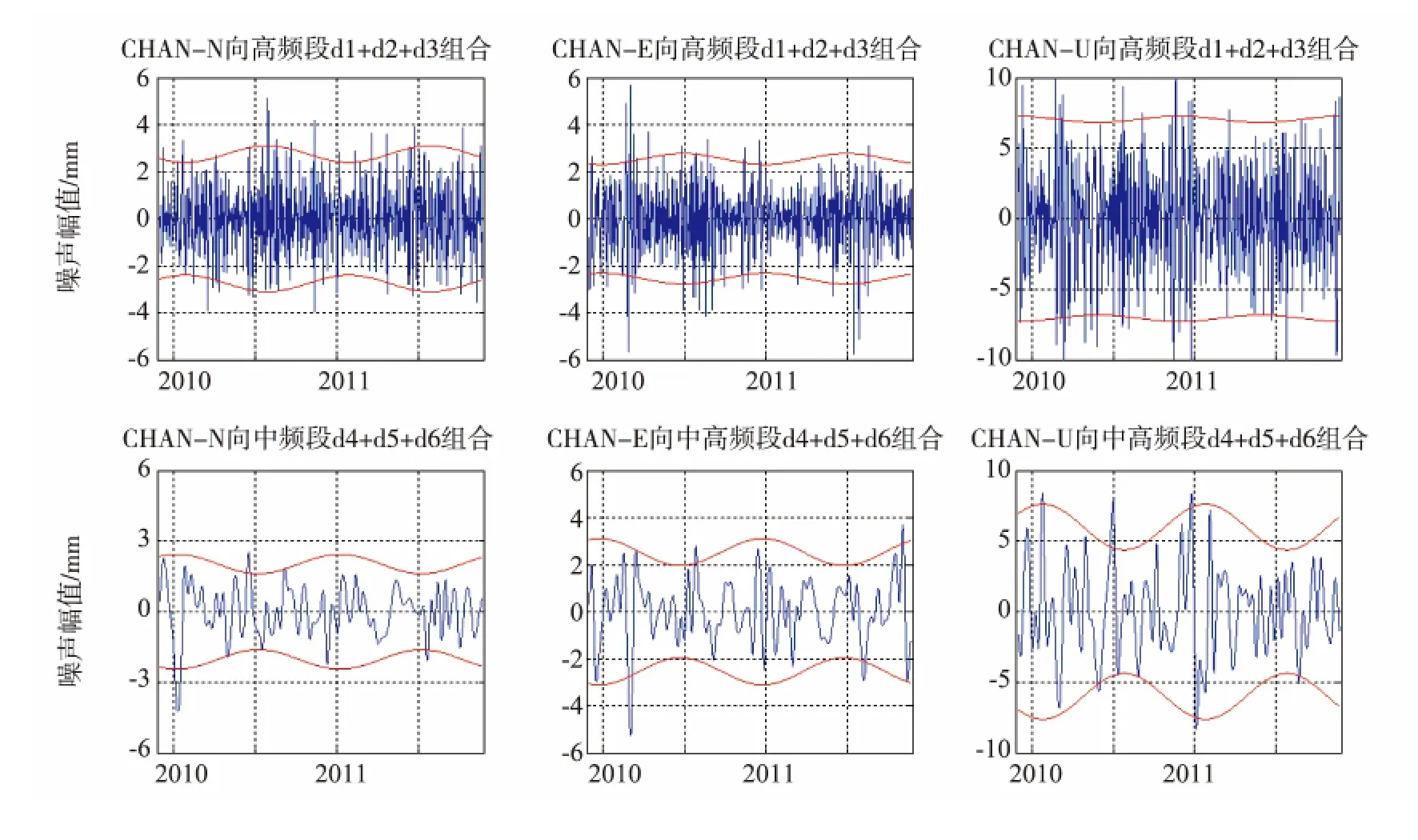

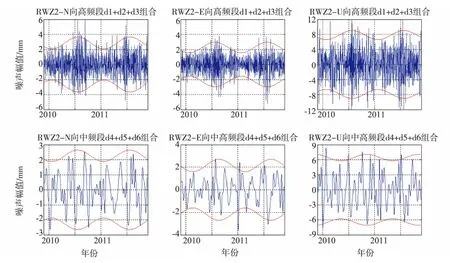

由于白噪声和闪烁噪声被认为是GPS观测中所固有的噪声,依据图1系列噪声的频段特性,将小波分析的细节部分作了简单的合成(图2),将d1~d3合并为一类,表示为D高,其以白噪声为主要成分;将d4~d6合并为一类,表示为D中,具有闪烁噪声的特性;本文不研究主要包含非构造形变成分、随机游走噪声等成分(d7和d8)及构造形变成分(a8)。图2包络线(红色)按残差的2.5倍计算得到。

图2 不同类型站点高频、中频段组合及幅值拟合图

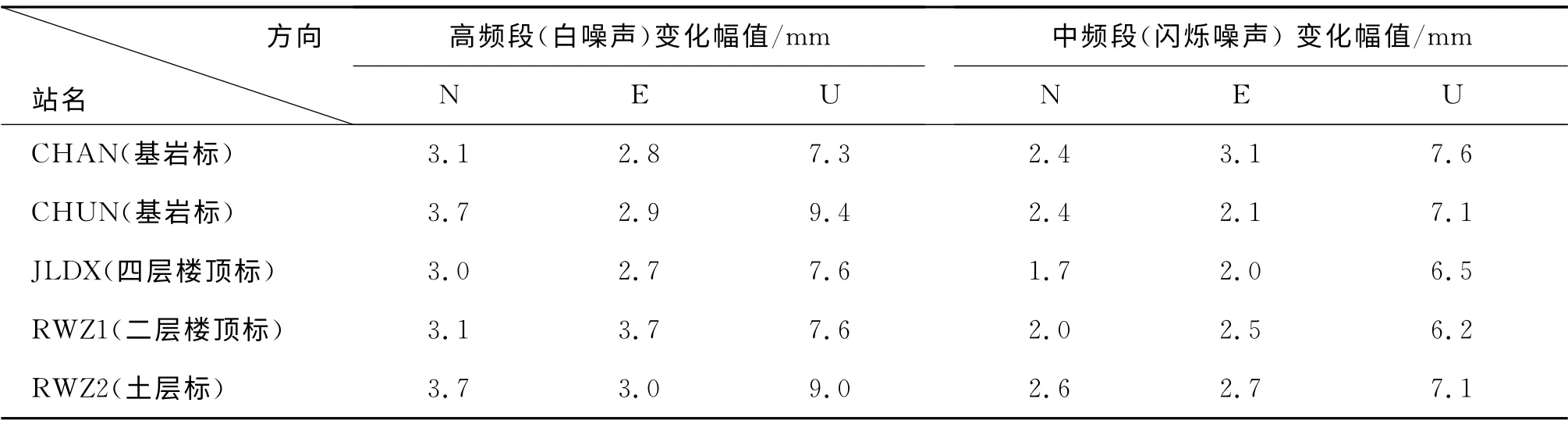

表2 各测站N、E和U组合高频段和中频段噪声变化幅值拟合结果

由图2及表2统计情况可知:(1)不同类型观测墩D高和D中部分均呈现一定的周期变化,其噪声幅值大小与观测季节明显相关,每年的6—7月份达最大值,1—2月份达最小值;(2)不同类型观测墩D高部分均占主要地位,N 和E 向较小,为3mm 左右,U 向则达到9mm 左右,不同类型观测墩N 和E向差别不大,其变化幅值差别不到1mm,U 向变化最大差值2.1 mm;D中相比D高幅值有所减小,但不同类型观测墩差别不大。

3 结论

试验选用基岩、土层、建筑楼顶做宿体,建立4种类型宿体的GNSS 观测墩,这些站分布在2km范围内,通过对不同类型观测站时间序列在ITRF2005下单日解的白噪声和闪烁噪声的分离及其变化幅值的拟合分析,定量地获得了不同类型观测墩的不同种类噪声幅值。比较不同类型观测墩不同种类噪声幅值大小及变化规律,在ITRF2005下按单日解采样并考虑观测误差及数据处理误差水平的情况下,可认为基岩、土层和楼顶标(两层、四层楼)稳定性对白噪声及闪烁噪声幅值影响不大,在进行临震异常分析或震后形变异常监测时上述不同类型观测墩观测数据均基本能满足要求。

[1] 黄立人.GPS基准站时间序列的噪声特性分析[J].大地测量与地球动力学,2006,26(2):31-33.

[2] 黄立人,符养.GPS连续观测站的噪声分析[J].地震学报,2007,29(2):197-202.

[3] 杨国华,张风霜,武艳强,等.GPS基准站时间序列的噪声特性分析[J].国际地震动态,2007,243(7):80-86.

[4] 杨博 张风霜 韩月萍,等.GPS连续站水平分量时间序列共模误差识别的欧拉-小波法[J].大地测量与地球动力学,2010,30(3):100-104.

[5] 杨博,张风霜,韩月萍,等.GPS连续站垂向位置时间序列共模误差的识别与估计[J].测绘科学,2011,36(2):41-44.

[6] 杨博,占伟,高艳龙,韩月萍.GNSS垂向形变场信息提取的尝试[J].华北地震科学,2012,30(1):1-5.

[7] 占伟,黄立人,刘志广,等.数据缺失对GNSS时间序列分析的影响[J].大地测量与地球动力学,2013,33(2):49-53.

[8] 张德丰.matlab小波分析[M].北京:机械工业出版社,2012.

[9] 关玉梅,王紫燕,王青平,等.数学形态滤波法在GPS基线分析中的应用[J].华北地震科学,2013,31(3):41-46.