静静江水亦风流

2014-11-27王海滨

王海滨

奔波于北京与美国的孝女

2013年的腊月二十,于静江乘坐来自旧金山的CA985航班抵达首都国际机场,她脚步匆忙地走出接机处,和接机的友人简单寒暄后,坐车直奔解放军某骨科专科医院——她的老父亲、中国著名电影表演艺术家于洋要做一个颈椎(前开门)手术。

腊月二十五,于洋完成了手术。在接下来的一个月里,虽然有保姆、司机,于静江还是衣不解带地亲自守在老父亲身边,几乎每天24小时寸步不离。除夕那天,为了满足老人的心愿,她将老父亲带回北影小区的家,在归途中,看着行色匆忙但满脸喜色的路人和随处可见的红灯笼,她那颗游子之心才捕捉到久违了的北京春节的味道。

正月初八,于洋老师拆线之后回到家中静养,于静江这才有了点儿时间和一些久违的老友碰面叙旧,地点就是家中,因为卧床的于洋老师随时需要照料。在我们采访的过程中,于洋老师招呼人的铃声接连响起两次,于静江一听,马上起身,一边回应“爸爸”,一边欢快地飞奔向父亲的房中——那声“爸爸”喊得俏皮而甜蜜,会让所有的父亲闻之欣慰。如果不是亲闻亲见,我都不相信是出自60岁的于静江之口。

“虽然国家已经对老父亲老母亲给予了很多的关照,但身为女儿,不能时时在他们身边是我最大的遗憾,我真不知道该怎么去弥补。”

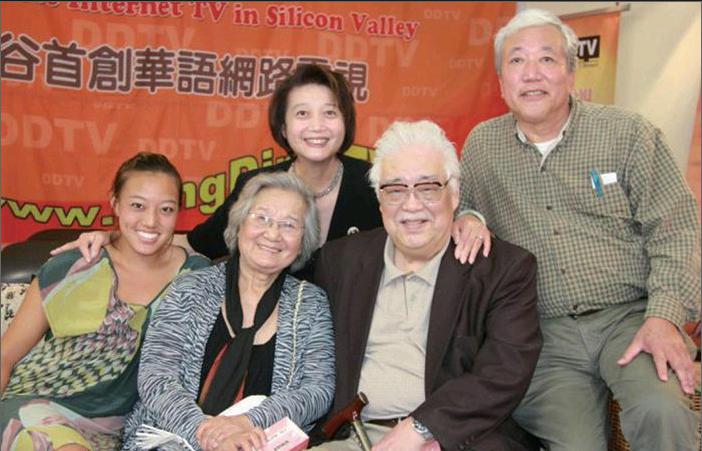

于静江返回客厅,坐下来,环顾了一下装修简单朴实的家,目光定格在一张家庭合影上,一脸忧郁和伤感。照片中是一家四口幸福的笑脸,而现在,其中一张笑脸已经成为永恒的记忆。

人生往往会出选择题,却让我们的选择异常艰辛和痛苦。多年前,当于静江唯一的弟弟、北京电影制片厂的优秀导演于晓阳病逝在工作岗位的时候,恰逢她把中国当时最有影响力的电视综艺节目“同一首歌”引进美国。她飞回国内只有一天时间,和弟弟的遗体告别后,来不及安慰白发苍苍饱含悲伤的老父母,就飞回美国“同一首歌”的演出现场,亲自督导。演出结束,全场观众起立鼓掌,掌声雷动,于静江强忍的泪水再也无法控制,她步履蹒跚地冲出演出场地,仰面泪长流,失去亲人的悲痛与演出震撼的成功让她几近晕厥。

“弟弟不在了,我很想把老人接到美国长期居住,但是他们根本不去,不是他们不习惯那里的生活,而是老爸总认为他对中国电影有一份责任,他不能离开祖国。那么只有我来回奔波,尤其是他们患病期间,我一定要陪在他们身边。”

于静江说完起身取来一只火龙果,细细剥皮削块,放在一个小盘子里,摆好一只小叉子,送进了于洋老师的房间——这是每天下午吃水果的时间。

于静江说,每到夜深人静,两位老人熟睡以后,她才开始自己的工作,通过电脑和微信与大洋彼岸的先生和工作人员沟通联系,安排部署诸多繁琐的事宜。她也从为人女的身份转换成美国华人文化艺术界联盟主席、美国内华达州的亲善大使、星映像国际传媒董事长等一系列社会身份。

把“同一首歌”带进美国

“无论走到哪里,中国人都不会忘记春节,都会在这个时候感受华人身份的温暖。所以每年这个时候,我们都会举办‘欢乐春节一系列文化活动和文艺演出,慰藉那些旅居海外的游子,让他们更多地了解当下的中国,和祖国亲人一起享受那份深深的亲情,同时不忘向海外传播中国悠久的春节文化。”

有了于静江在北京的遥控,在美国当地的几场由美国华人文化艺术界联盟支持的“欢乐春节”的演出活动在有条不紊地进行着。

通过演出弘扬中国文化,通过文化达到沟通和交融,于静江早在20多年前就已经开始这样做了。1987年到美国以后,于静江没有上班,为了女儿在家里做过6年的专职妈妈,相夫育女,生活得幸福且安逸。但是她却发现自己和当地美国民众有着很大的距离,尤其是文化上的差异。

“有美国很多人,不了解我们的文化,更不理解我们的祖国和民族,使得很多华裔在美国没有归属感。怎么才能使各族裔民众能够相互理解,更好地融入在一个和谐的空间里呢?”

这不是一个个体的问题,从小生长在北京电影制片厂的大院里,深受父母一代艺术熏陶的于静江自然而然选择了文化传播这个最直接的形式。

“美国民众迫切需要了解正在前进中的中国,而文化艺术的推广是增进相互了解的最佳途径。因为艺术是在演绎人性大爱,演绎情感的交流,艺术无疆界,爱是相通的,完全能够把两个伟大民族的心连在一起。”

这一选择让于静江平添了一份责任和义务。

“我所做的一切是我们文化人的责任,我们有责任把中国人的历史、中国人的故事,告诉美国人,而这些只有通过文化的凝聚力才能做到。我就想把最好的艺术介绍给美国观众,带给世界,也让漂泊在海外的华人、我们的下一代不要忘了自己的根基。”

我忽然想起2010年,80岁的于洋老师获得第19届金鸡百花电影节终身成就奖的时候,说过这样的话:“我真诚地希望年轻一代演员能把中国电影的精神传承下去,拿出真正有内涵的作品。德艺双馨才值得尊重。”

于是我问,是不是于洋老师和杨静老师多年的培养和灌输,让她也有了另外一种传承意识。

于静江开怀一笑,说可能吧,“也可能是骨子里就有的,很多漂泊在美国的华人骨子里都有。”

的确,中国文化在美国主流社区中广为传播是近几年来美国社会最为显著的变化之一,很多华人为中美文化交流作出了重大贡献,于静江应该说是最为显著的一位。从1994年与美国内华达州政府联合创办中国节开始,她已经先后主办过中美建交三十周年系列文化活动、”北京奥运”火炬传递到旧金山主会场现场音乐会等大型文化交流活动超过50场,国内经典话剧《茶馆》和芭蕾舞《大红灯笼高高挂》以及功夫剧《美猴王》都是经她引进美国,并在2005年让中国电视艺术名牌栏目《同一首歌》走进美国,第一次在海外使两岸三地的华侨与华人聚集在美国圣荷西万人场地高唱《我的中国心》,给华人世界以及中美文化交流带来惊喜与感动。

说到这里,于静江给我们讲述了一个小细节:同一首歌演唱会要在当地电视台现场直播,当地媒体有人就要求把“CCTV”标志拿掉,被于静江婉拒,因为她认为这个标志是中国的标志,坚决不能拿掉,最终带着中央电视台标志的晚会在当地电视台播出,这是当地媒体有史以来的第一次。

像这样的被于静江称作小细节的事例有多少呢?于静江爽朗一笑,说太多了,记不得了。

其实,记得与否已无关紧要,但可以肯定的是,在早期的中美文化交流工作中,于静江已经做了很多开拓性前瞻性的工作,创下了许多个第一,为中美蓬勃开展的文化交流打下了良好的基础。同时,也可以想象,这个基础打造背后一定都有不为人知的泪水与汗水,艰辛与坚守。

于静江说,其实文化交流不仅仅是把中国的文化带到美国这一种形式,她已经成功地承办过三届CCTV青年歌手电视大奖赛的美洲赛区,还承办了湖南卫视的快乐男声北美赛区选拔赛,把十多个在美国出生的华二代带回祖国,让他们直接感受中国的现状、中国的人文,通过他们的所见所闻,把当下的中国宣扬给美国人民。

于静江总结说,中美文化交流绝不是空的!它经历了三个阶段,那就是认识、认知、和最大化的交融与合作。

前两个阶段的完成,要经过几年甚至十几年的积蓄和努力,当面临着第三阶段的开展,也就是中国文化产业在美国市场怎么才能成功运作,中国的文化品牌怎样才能够在美国社会打响,应该是到了一个瓶颈期,必须有新突破才能真正让中国文化企业落实在美国社会的真正需求和市场上,这也是她在探寻的一个问题。

2014年2月18日,于静江将带着这样的问题,告别年迈的双亲,匆匆踏上归程。

支持女儿关心中国的空气环境

回到美国后的于静江无论每天多么繁忙,都会在下午6点准时回到家中,给下班回家的先生(她的先生倪星伟毕业于台湾的新竹交大电子物理系,现在是硅谷高科技领域里的中坚)一个拥抱、一个微笑,给这个家庭营造出最东方式的氛围——这是她在美国生活的27年中一直坚持的。

而她的女儿,毕业于美国加州州立大学圣地亚哥分校的倪思静,那一刻,可能正在世界某地旅行。

“女儿是学国际关系的,我赞成并支持她花几年的时间走出去,环游世界,用她年轻的视觉去了解这个世界,观察这个世界。”

于静江已经几次把这个出生在美国本土的女儿带回中国,让她去观察北京的传统与现代,让她去乘坐高铁走遍大江南北,用自己的目光去捕捉和感受中国文化的博大精深。

“我的女儿已经有了这样的设想,要继续在环保方面学习深造,目的是回到中国来治理空气和环境——这个典型的‘香蕉人已经知道关心我们国家了,我很开心。”

说到此处,大洋彼岸的于静江在电话中再次开怀。

静静江水不失浩瀚与壮阔。

从旧金山到北京,又从北京到旧金山,横跨东西,交融中美,每一次奔波往返,都呈现出一种女性别样的胸襟;女儿、妻子、母亲,董事长、主席,每一种身份的转化都尽显挥洒自如的潇洒和夺目的风流。

这,就是于静江。

(编辑·王文娜)