热敏点温灸盒灸治疗腰椎间盘突出症30例

2014-11-26陈二海郑有林余安胜

陈二海,郑有林,余安胜△

(1.江苏南京浦口医院,江苏南京210031;2.上海中医药大学曙光医院,上海201203)

现代社会中,人们工作、娱乐时久坐时间增多,运动、锻炼时间减少,腰部肌肉力量的下降,腰腿痛发病呈上升趋势。腰椎间盘突出症(Lumbar Disc Herniation,LDH)是临床常见的疾病,其发病率在西方为15.2% ~30%,国内统计为18%[1]。笔者运用热敏点温灸方法治疗此病,并以温针灸作对照,疗效满意 现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

符合LDH的诊断标准和纳入标准的来自上海中医药大学附属曙光医院传统中医科门诊及病房的60名年龄在15~60岁的门诊病人。收集时间为2010年5月~2010年12月。临床收集病案数共68例,治疗中脱落8例。共收集有效病案数60例,热敏灸组有30例、温针灸组有30例患者均完成治疗。本课题采用随机数字表法,随机截取数字表中60个数字,将入组的病人按就诊顺序奇数入治疗组,偶数入对照组,将所有病例完全随机化分入治疗组(热敏灸组)及对照组(温针灸组),经Ridit检验两组患者在性别、年龄、病程及VAS评分严重程度方面无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

参照中医药管理局发布的《中医病证诊断疗效标准》对LDH的诊断标准[2]:①腰部外伤、慢性劳损或受寒史;②常发生于青壮年;③腰部疼痛向臀部及下肢放射,腹压增高(如咳嗽、喷嚏)时疼痛加重;④脊柱侧弯,腰部生理弧度消失,病变部位旁有压痛,并向下肢放射,腰活动受限;⑤下肢受神经支配区感觉过敏或迟钝,病程长者可以出现肌肉萎缩,直腿抬高或加强阳性,膝、跟键反射减弱或消失,拇趾背伸力减弱;⑥X线检查脊柱侧弯,腰椎生理前凸消失,病变椎间隙可变窄;CT检查可显示椎间盘突出的部位及程度。

1.3 排除标准

①不符合上述诊断标准者;②合并严重的心、肺、肝、肾疾病与精神病者;③孕妇及哺乳期妇女及老年痴呆者;④合并腰椎肿瘤、结核、骨折者;⑤近1周内进行过针灸、推拿等治疗者;⑥有手术指征者;⑦研究者认为不宜入选本试验者。

1.4 纳入标准

①年龄在15~60岁之间;②符合LDH诊断标准;③患者签署知情同意书,并愿意作为受试对象;④符合中医风寒湿痹的证型(阴证)。

1.5 剔除和脱落病例标准

①患者依从性差、中断或改变治疗方案者;②资料不全难以判断疗效;③有严重不良反应必须终止治疗者。

2 治疗方法

2.1 基础治疗

入组病人均行主穴腰八针(双侧肾俞、大肠腧、腰眼、次髎)治疗,根据患者临床症状,选用患侧环跳、委中、阳陵泉、承山等穴;采用2.5寸针灸针,腰部行深刺法,平补平泻。两组在针灸结束后均予腰部推拿放松10 min。

2.2 治疗组(热敏灸组)

在基础治疗同时,采用腧穴热敏化艾灸治疗。病人选择舒适,并充分暴露病位的体位。用点燃的纯艾条在病位周围的经穴、压痛及硬结等反应处为中心,以3 cm为半径,距皮肤4 cm左右进行温和灸,随后行回旋灸、循经灸,再行雀啄灸,激发感传。病人出现感传即定为热敏点,重复本步骤,找出所有热敏点,每次选2~3个热敏化点运用温灸盒行温和灸,到感传消失或热感不显著时为一次灸量。

2.3 对照组(温针灸组)

针刺得气后在腰部穴位上将一段长约2.0 cm左右的清艾条插在针柄上点燃施灸,留针期间视具体情况在各穴的针柄上加2 cm的艾柱,以病人感到局部温热为准,艾柱烧完结束。

隔日1次,3次为一疗程,3个疗程结束统计疗效(包括不足3个疗程者)。

3 疗效观察

3.1 疼痛评分

运用视觉模拟量表(Visual analog scale,VAS)结合脸谱图量表,本方法有利于患者直观理解,即以VAS标尺为基础,在标尺上方相对于区域标上易于理解的笑或哭的脸谱。患者根据自己感受到的疼痛程度,在直线上画线表达。

3.2 疗效评价

参照国家中医药管理局《中医病证诊断疗效标准》中的LDH的疗效标[2]。治愈:腰腿疼痛消失,直腿抬高试验70°以上,能恢复原工作;好转:腰腿疼痛减轻,腰部活动功能改善,能恢复较轻的工作;无效:治疗前后症状体征无改善。

3.3 数据处理及统计分析

对进行6次以上治疗者,中途脱落以最后一次疗效记录进入疗效统计。全部数据采用SPSS17.0汉化版统计分析软件包,对治疗前后的数据进行统计分析。将收集的患者治疗前后的数据,以均数±标准差(±s)方式建立一个数据库。所有统计采用双侧检验,检验水准为a=0.05,P≤0.05为有统计学意义。治疗前后及两样本间的均数比较,进正态性检验及方差齐性检验后分别采用配对样本t检验及独立样本t检验,计数资料用χ2检验,等级资料用Ridit分析。

3.4 结果

3.4.1 两组间疗效比较 见表1。

如表1所示:两组治疗前后比较有明显统计学意义(P<0.01),说明两组在改善疼痛评分方面有显著效果。两组间治疗前后差值比较有显著的统计学意义(P<0.01),说明热敏灸组改善疼痛指标方面优于温针灸组。

表1 两组治疗前后疼痛改善比较

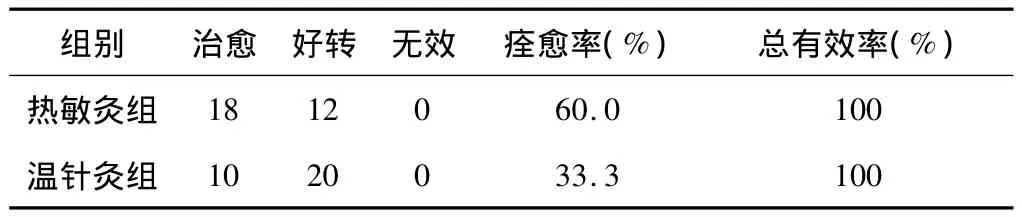

3.4.2 两组综合疗效比较 见表2。

表2 两组综合疗效比较(例)

如表2所示:两组总有效率均为100%。通过统计学处理,经Ridit分析,两组间在痊愈率方面有统计学意义(P <0.05)。

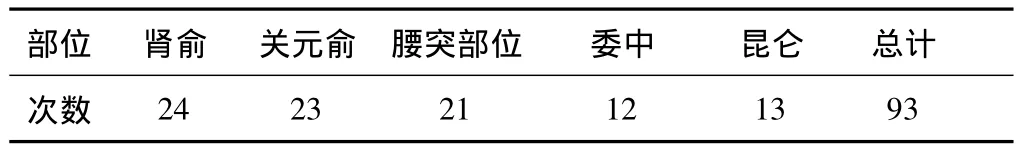

3.4.3 热敏灸组喜热点出现部位的频率 见表3。

表3 热敏灸喜热点出现部位的频率 (次)

从表3可以看出肾俞、关元俞、突出部位附近出现喜热点的几率较高。

3.4.4 临床安全性评价 在治疗过程中,各组均未出现晕针、晕灸、烫伤等安全事故,提示在规范化操作下两组方法都是安全可靠的。

4 讨论

腰椎间盘突出症是针灸理疗科常见病之一,属于中医的“痹证”、“腰腿痛”范畴。祖国医学认为,其发病主要与肝肾亏虚、气血瘀滞及外感风寒湿邪有关;以往机械性压迫被认为是致痛的直接原因,但大量临床经非手术疗法治愈的患者在复查CT、MRI时显示椎问盘突出部分依然存在[3],实验研究显示机械压迫可造成神经根及其周围组织水肿、充血和粘连,脊柱周围微小位置变化和生物力学变化[1],因此松解粘连、减轻神经根炎性水肿才是治疗此病的关键所在[3]。

热敏灸疗法[4]是江西省中医院陈日新主任医师首创的艾灸之新疗法。其提出的热敏灸理论是运用艾灸与穴位的相互作用而达到“小刺激,大反应”的效果,从现代医学角度分析,热敏灸作为灸疗中的一种将“灸”与热敏“穴位”相结合的方法,且通过艾灸与穴位的共振作用[5]使热敏灸在临床运用中明显提高疗效,同时在灸感传导上,在不同针灸方法刺激下循经高温线出现率的规律发现循经高温线的诱发方式以温和灸最佳[6],故本课题运用温灸盒代替手工,可以提供更好的温灸效果,故临床效果满意。

笔者在临床时热敏灸使用“重经不重穴”,即循经找个性化的热敏点或带,并不必拘泥于传统的穴位定位。在治疗LDH时,笔者注意到在肾俞、关元俞之间存在着一个“高热敏带”,经统计热敏灸组30例患者中就有24例在此带区内找到热敏穴并激发感传,疾病好转后30例患者中仅3例仍可诱发感传。从解剖结构来看,该区处属于椎间盘突出压迫脊神经根发出处,在该区域行热敏灸可直接刺激到神经根、腰丛神经及脊神经后支,更易达到气至病所。因此热敏灸在临床运用中明显提高了治疗LDH的临床疗效。陈日新教授的著作[5]中介绍的LDH患者较高发的热敏区域是以腰骶位及下肢为主,多出现在至阳、关元俞、委中、委阳、阳陵泉等穴位的附近,而在临床实践中,笔者得出本病热敏穴的部位多在肾俞、关元俞、腰椎间盘突出的部位附近。这些腰骶部附近部位易于摆放灸盒,而且热敏感的出现率也高,故临床笔者将肾俞到关元俞的“高热敏带”作为施行LDH治疗时的首选部位。

本次研究所采用的两种治疗方法均具有“针”和“灸”的双重效用,温通经络、温阳散寒,二者有机结合达到通络散寒止痛之功。但热敏灸在改善疼痛值方面明显优于温针灸。而在后期的LDH的预防治疗中,热敏灸较温针灸更能发挥作用,患者可以通过自灸热敏点部位达到祛寒活血作用,而温针灸则需医师操作,故热敏灸可巩固并加强临床疗效,值得临床推广。

[1]梅麟凤,朱伟芳,方向东,等.电针配合耳穴贴压治疗腰椎问盘突出症疗效观察[J].针灸临床杂志,2012,28(12):1 -2

[2]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:166-174

[3]邓伟,蔡立皓.电针夹脊穴为主治疗腰椎间盘突出症60例[J].针灸临床杂志,2011,27(7):40 -42

[4]陈日新,康明非.腧穴热敏化艾灸新疗法[M].北京:人民卫生出版社,2006:21

[5]沈雪勇,周愉,魏建子,等.传统艾灸与替代物灸和人体穴位红外辐射光谱比较[J].红外与毫米波学报,2003,22(2):123 -126

[6]张栋,付卫星,王淑有.不同针灸方法诱发循经高温线现象的比较[J].中国针灸,2000(6):349 -353