工作嵌入的理论思考:社会网络、匹配理论和资源理论的启发

2014-11-22杨东涛

吴 杲,杨东涛

(1.南京大学 商学院,江苏 南京 210093;2.南京理工大学 经济管理学院,江苏 南京 210094)

一、引 言

传统的离职模型主要聚焦于工作满意度、组织承诺等态度变量对离职的影响[1-3]。Griffeth等(2000)对2000年以前发表在重要学术期刊的离职研究进行元分析后发现,态度变量对离职的作用有限,通常只能解释4~5%的方差变异。而性别、年龄、婚姻状况、子女状况和任期等个人因素和薪酬、组织凝聚力、晋升机会、工作范围等工作和环境因素对离职具有显著影响[4]。受此启发,Mitchell等(2001)提出了工作嵌入这一构念,并通过实证检验证明工作嵌入模型比传统的态度变量能更好地解释主动离职[5]。

此后,围绕工作嵌入理论开展了大量学术研究。有些研究致力于继续寻找工作嵌入影响离职的证据[6-9];有些研究致力于开发工作嵌入的测量工具[10-12];还有些研究致力于工作嵌入的理论开发与扩展,研究工作嵌入与组织公民行为[13-15]、组织承诺[16]、工作绩效[17-19]等其他因变量的关系,以及工作嵌入在领导-成员交换[20]、工作搜寻行为[21]对离职关系中的调节和中介作用等。工作嵌入理论发展至今已经取得了重要进展。

在取得进展的同时,嵌入理论还存在一些问题。比如,在Mitchell等学者最初的假设中,工作嵌入的三个基本维度在工作内和工作外都存在,并且都负向影响离职。但有些研究结果与这一假设不符[22],需要对工作嵌入的构念和结构作进一步的探讨[23]。本文从文献回顾角度出发,整理现有研究中对工作嵌入构念的内涵和结构的存疑之处,并从社会网络理论、匹配理论和资源理论入手,尝试对这些疑问进行解释。

二、文献回顾

工作嵌入是Mitchell等学者基于依附理论、非工作因素等研究成果,借助社会学的嵌入概念提出的[5]。工作嵌入指出,员工及其家庭在心理、社会和经济网络中存在千丝万缕的联系。要理解员工的离职行为,必须将问题放置到具体的环境中加以考虑。

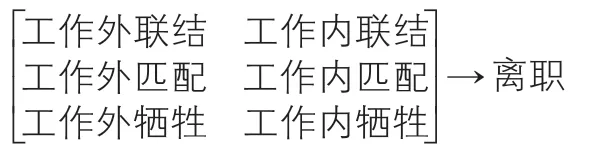

在Mitchell等的框架中,工作嵌入包括三个关键的维度:联结、匹配和牺牲。联结越高,员工越是被绑在工作和组织上;匹配越好,员工越会在职业和个人上依赖组织;牺牲越大,员工离开组织时需要放弃的越多,就越难离开组织。而这三个维度在工作内(on-the-job)和工作外(off-the-job)同等重要。因此,他们构建了一个3×2的结构矩阵,工作嵌入与离职的关系可由图1表示。

图1 工作嵌入:结构与作用

Mitchell等(2001)提出的3×2的结构尚未获得足够的理论支撑和证据支持。比如,工作内嵌入与工作外嵌入对离职和离职意向可能具有不同影响。大多数研究支持工作内嵌入与离职存在负相关,个别研究发现工作外嵌入与离职存在正相关[22]。另外,联结、匹配、牺牲三个维度在工作内外的影响也不尽相同,匹配和牺牲在工作内的影响更大,联结在工作外的影响更大[5,7,10,12,22]。目前,围绕工作嵌入开展的研究中,不少研究把工作嵌入看成一个比较成熟的单维构念,对于工作嵌入的概念和结构的探讨不够重视。下文将分别从社会网络理论、匹配理论和资源理论的视角对工作内和工作外的联结、匹配和牺牲三个维度展开讨论。

三、从社会网络理论看联结

联结指员工与组织和他人之间正式或非正式的联系[5]。Mitchell等假设联结作为一种可辨别的联系,其数量越多,员工就越被绑定在组织中。然而在有些研究中,联结与离职的关系并没能达到统计显著[10,22,24]。在Rameshamp;Gelfand(2010)的研究中,工作内联结与离职意向之间甚至出现了正相关[22]。Zhang等(2012)指出,联结数量多寡不一定必然导致员工被绑定在组织中[25]。

Holtom等(2008)指出,从社会网络出发研究离职,可以抓住离职中人际联系的重要性[26]。社会网络理论有助于更好的理解工作嵌入的联结维度。社会网络是指由某些个体间的社会关系构成的相对稳定的系统。网络是连接行动者(actors)的一系列社会联系(social ties/relations),它们相对稳定的模式构成了社会结构(social structure)。

Granovetter(1973)认为,在市场经济条件下,信息不对称使得无序流动难以避免,人们借助弱关系所提供的非重复性信息获得了向上流动的机会,当员工感知到外部存在的工作机会时,更有可能离职[27]。Bian(1997)则提出了相反的假设,他认为在中国的计划经济体制下,影响工作分配的不是工作信息,而是个体社会网络中的人情强弱[28]。强关系和弱关系的争论指出,联结的目的——是寻求信息还是情感联系——也即所谓的关系纽带(relational tie)的类型对离职的意义是不同的。如果关系纽带是以寻求信息为目的的弱关系,那么员工与他人(特别是提供非重复信息的相识者)建立的联结越多,员工可能获得的有用信息就越多,越可能觉得离职比较容易,当有离职意向时,更可能转化为实际的离职行为。如果关系纽带是表示群体内部性的强关系,当这种强关系建立在工作中时,员工与同事、上级、下属建立的联结越多,越可能使得员工嵌入于组织中;但这种强关系发生在工作外则可能带来相反的结果,特别是当工作内联结低时,高的工作外联结(比如亲属、朋友圈子)可能意味着员工对工作外群体的归属感和认同感,可能带来员工更高的离职意愿与行动。Hom等(2009)也提出,中国文化背景下,关系联结(GUANXItie)可能是一个特别强的嵌入力量[16]。

除了联结的数量、联结的目的或者说社会网络的属性,社会网络中的行动者(actor)——即与谁发生联结也可能是一个重要的影响因素。Young(2012)的博士论文中发现学历高低与联结的关系在工作内外正好相反。学历越高,其工作外联结就越高,工作内联结反而越少[29]。这种联结对象的差异反映了个体社会网络的异质性,与社会资本有关。按照社会资本的观点,个体社会网络的异质性越强,就会积累越多的社会资本[30]。而社会资本的提升又有助于提升个体的人力资本,从而影响离职。

可见,不仅联结的数量可能影响离职,联结的类型、联结的对象、社会资本等因素都应该获得重视。

四、从匹配理论看匹配

匹配被界定为员工知觉到的自己与组织或环境的相容性和舒适度[5]。Mitchell等认为,匹配度越好,员工就越可能感受到专业以及和组织的个人化联系。这里,并没有区分具体的匹配。

匹配理论的研究已发现了多种匹配类型,包括人-职匹配(Person-Vocation Fit,P-V Fit),人-工作匹配(Person-Job Fit,P-J Fit),人-组织匹配(Person-Organization Fit,P-O Fit),人-环境匹配(Person-Environment Fit,P-E Fit)等。其中,P-V匹配、P-J匹配和P-O匹配可被看成是工作内匹配。P-V匹配和P-J匹配的理论强调人的个性特征、知识、技能和能力与企业和工作要求之间的配合度。P-O匹配反映的是个体与其所服务的组织之间在目标和价值观等方面的相容性[31]。Kristof(1996)给出了一个有关P-O匹配的分析框架,认为匹配可区分为互补性匹配(Complementary fit)和增益性匹配(Supplementary fit)[32]。互补性匹配建立在需求满足之上,组织和员工能够满足彼此所需。比如,组织为员工提供财务、物质和心理方面的资源以及有关任务和人际方面的机会,以满足员工资源和机会方面的需求;或者员工提供组织所需的工作时间、努力、工作经验等方面的资源和完成任务和人际活动所需的知识、技能、能力等,都体现了互补性匹配。而增益性匹配建立在相似性的基础之上,组织的文化、价值观、目标、规范与员工个人的人格、价值观、目标、态度等的相似性就是增益性匹配。根据这一分析框架,互补性匹配对应于P-V匹配和P-J匹配,增益性匹配对应于P-O匹配。

Mitchell等的研究中对于匹配的操作性定义侧重于P-O匹配,包含各种目标、价值观、同事等的匹配。只有一条测量了P-J匹配,即“我的工作很好地利用了我的才能和天分”。P-O匹配和P-J匹配对于离职而言是否具有相同的影响呢?McCullochamp;Turban(2007)发现P-O匹配对预测员工保持能带来明显的增量效度,并建议在甄选中增加P-O匹配的标准,以此控制高离职率[33]。Tak(2011)的研究则显示,P-J匹配和P-O匹配都同离职意向显著相关,但只有P-O匹配与实际的离职行为显著相关[34]。Ramesh和他的合作者[22,35]的跨文化研究是为数不多的区分P-J匹配和P-O匹配的研究,他们的研究结果显示,在美国这一个体主义文化下,P-J匹配对离职的预测效果更好,而在印度这一集体主义文化下,P-O匹配、工作内联结和社区联结这些维度对离职预测效果更好。这提示对匹配与离职的关系,区分不同的匹配类型展开研究是有必要的。尤其是,如果P-J匹配同离职和离职意向之间存在关系,这种影响机制可能是怎样的?

上面讨论的P-J匹配和P-O匹配主要指工作内匹配。Mitchell等认为,与之类似,也会存在工作外匹配——更广泛意义上的P-E匹配。不同地理区域和不同工作地点的天气、礼仪、文化、政治、民族氛围、甚至娱乐活动都可能存在差异。P-E匹配与压力的关系研究为工作外匹配与离职之间存在负相关的假设提供了解释。许多关于P-E匹配和压力的关系研究证明,P-E匹配低的情况下,个体可能感受到更多的压力,而压力的后果可能表现为绩效下降、缺勤甚至离职。然而Mallol等(2007)对西班牙裔样本的研究[24],以及Rameshamp;Gelfand(2010)对美国和印度两个样本的研究还得出了工作外匹配与离职存在正相关的相反结果[22]。虽然这些结果没有达到统计显著,但相关系数方向上的差异足以让人们重新审视工作外匹配与离职的关系。

从测量的角度来看,Mitchell等对工作外匹配的测量包括:“我确实很喜欢我居住的地方”,“我把居住的地方看成是家”,“这儿的天气很适合我”等。在这些条目中,对于工作外的地理和气候因素比较关注,但对环境中的社会因素强调不足。正如他们所定义的,匹配强调的是员工与外在环境之间的依附(attachment),这是一种感知到的心理上的舒适感和相容感。工作外环境既包括自然物理环境,也包括社会心理环境,从人的社会性来说,后者更为重要。因此,对于工作外匹配,除了自然地理因素外,有必要强调因社会因素而导致的心理上的舒适感和相容感。

五、从资源理论看牺牲

牺牲是指离开组织可能遭受的各种物质和心理上的损失[5]。许多研究结果发现,工作内牺牲与离职意向间是中等程度的负相关,如Harman等(2009)对阿尔巴尼亚银行雇员的研究显示,工作内牺牲与离职意向间的相关为-0.39***[36],Crossley等(2007)对救助机构员工的研究显示二者相关达-0.41***[10],Rameshamp;Gelfand(2010)的研究中,美国样本的二者相关甚至达到了-0.67***[22],可见工作内牺牲确实是人们进行离职决策时的一个重要变量。

但工作外牺牲对离职的影响并未获得充分的证据支持[5,22,24]。这可能是因为人们没能很好地界定工作外牺牲究竟是什么而导致的。Blau(1964)将人们通过社会交换获得的报酬区分为两种:一是从社会交往关系本身中取得的内在性报酬,如乐趣、社会称许、爱、感激等;二是在社会交往关系之外取得的外在性报酬,如金钱、商品、邀约、帮助、服从等[37]。Foaamp;Foa(2012)提出了社会交换的资源理论,认为所谓“资源”是指可以从一个个体传递到另一个个体的任何事物[38]。他们识别出六种资源:爱、地位、信息、金钱、商品和服务。根据这一社会交换的资源理论观点,员工在工作内获得的报酬也可以归于上述六类:服务——经由工作得到的外部和内部服务;商品——主要是表现为实物形式的报酬;金钱——通常体现为工资、奖金、分红等;地位——在工作单位的组织内地位和由所在组织、从事的职业和服务的岗位等等带来的社会地位;信息——经由工作所获得的各种信息:爱——组织中和谐的人际关系、组织支持感、工作幸福感等等。对于一般员工而言,从组织中获得的报酬中,金钱和爱(情感)这两种形式比较普遍和重要,地位、信息、商品和服务则可能依情境而变。

Lin(1999)发展了社会资本的资源理论[39]。这一理论认为,个体并不直接拥有某些资源,而是借助于社会网络,通过直接或间接的社会关系获得。个体的行动包括工具性的和情感性的,其中工具性活动将带来经济、政治和社会方面的回报;情感性活动将带来情感回报,包括身体健康、心理健康和生活满意。这些不同的回报常常是相互增强的。要想更好的理解工作外牺牲究竟是什么,以及对离职究竟产生怎样的影响,就需要厘清工作外网络究竟能够给员工带来怎样的资源。工作外网络的一个常见作用是提供社会支持。Wellmanamp;Wortley(1990)把社会支持分为五种,按出现频率依次为情感支持(如为家庭问题提供建议)、小型服务(如邻里间互借东西)、友伴关系(如共同的讨论和参与)、大型服务(照看儿童,长期的健康护理)以及经济支持(借款和礼物支出)等[40]。Mitchell等对工作外牺牲的理解局限于“离开社区是难以忍受的”,“在社区中人们非常尊重我”和“我的邻居很安全”,而对服务、友伴和经济支持重视不足。这也可能是实证研究不支持工作外牺牲与离职存在相关的原因之一。

六、讨论和结论

本文分别从社会网络、匹配理论和资源理论出发,讨论了工作嵌入的三个重要维度:联结、匹配和牺牲的内涵以及在工作内和工作外可能的作用机制。

根据上述讨论可以发现,社会网络能帮助更好的理解联结维度。影响员工离职的不仅包括员工联结的数量,还包括联结的对象、关系纽带的类型以及其他网络特征。匹配的含义既包括P-J匹配,P-O匹配,也包括更大范围的P-E匹配。而其中P-J匹配和P-E匹配都需要进一步深入研究。对于牺牲维度,换一个角度理解,员工的牺牲实际上是员工可以获得资源的反面。

上述讨论还指出,即便是联结、匹配、牺牲的某一个维度,在工作内和工作外的影响也不尽相同。未来的研究需要进一步区分这些影响。将工作外嵌入当作一个单独的构念可能是工作嵌入理论发展的重要进展[41-42]。

[1]谢晋宇,王英.企业雇员流失分析模型介评(上)[J].外国经济与管理,1999(5):21-24.

[2]谢晋宇,王英.企业雇员流失分析模型介评(下)[J].外国经济与管理,1999(6):20-23.

[3]张勉,李树茁.雇员主动离职心理动因模型评述[J].心理科学进展,2002(3):330-341.

[4]Griffeth RW,Hom PW,Gaertner S.AMeta-Analysisof Antecedentsand Correlatesof Employee Turnover:Update,Moderator Tests,and Research Implications for the Next Millennium[J].Journal of Management,2000,26(3):463-488.

[5]Mitchell T R,Holtom B C,Lee T W,et al.Why People Stay:Using Job Embeddedness to Predict Voluntary Turnover[J].Academy of Management Journal,2001,44(6):1102-1121.

[6]Van Dijk P,Kirk-Brown A.The Relationship between Job Embeddedness and Intention to Leave an Organisation[J].Australian Journal of Psychology,2003,55:232.

[7]Holtom B C,O′neill B S.Job Embeddedness:A Theoretical Foundation for Developing a Comprehensive Nurse Retention Plan[J].Journal of Nursing Administration,2004,34(5):216-227.

[8]Tanova C,Holtom B.Using Job Embeddedness Factors to Explain Voluntary Turnover in Four European Countries[J].The International Journal of Human Resource Management,2008,19(9):1553-1568.

[9]Cho D-H,Son J-M.Job Embeddedness and Turnover Intentions:An Empirical Investigation of Construction ITIndustries[J].International Journal of Advanced Science and Technology,2012,40:101-110.

[10]Crossley C D,Bennett R J,Jex SM,et al.Development of a Global Measure of Job Embeddedness and Integration into a Traditional Model of Voluntary Turnover[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(4):1031-1042.

[11]Clinton M,Knight T,Guest DE.Job Embeddedness:A New Attitudinal Measure[J].International Journal of Selection and Assessment,2012,20(1):111-117.

[12]Cunningham GB,Fink JS,Sagas M.Extensions and Further Examination of the Job Embeddedness Construct[J].Journal of Sport Management,2005,19(3):319-335.

[13]Lee T W,Mitchell T R,Sablynski C J,et al.The Effects of Job Embeddedness on Organizational Citizenship,Job Performance,Volitional Absences,and Voluntary Turnover[J].Academy of Management Journal,2004,47(5):711-722.

[14]Cho Y B,Ryu J R.Organizational Citizenship Behaviors in Relation to Job Embeddedness,Organizational Identification,Job Performance,Voluntary Turnover Intention in Korea[J].International Businessamp;Economics Research Journal,2009,8(7):51-68.

[15]Lev S,Koslowsky M.Teacher Gender as a Moderator of the On-the-job Embeddedness-OCB Relationship[J].Journal of Applied Social Psychology,2012,42(1):81-99.

[16]Hom PW,Tsui A S,Wu JB,et al.Explaining Employment Relationships with Social Exchange and Job Embeddedness[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(2):277-297.

[17]Van Emmerik H,Sanders K.Social Embeddedness and Job Performance of Tenured and Non-Tenured Professionals[J].Human Resource Management Journal,2004,14(1):40-54.

[18]Halbesleben JRB,Wheeler A R.The Relative Roles of Engagement and Embeddedness in Predicting Job Performance and Intention to Leave[J].Work Stress,2008,22(3):242-256.

[19]Sekiguchi T,Burton JP,Sablynski CJ.The Role of Job Embeddedness on Employee Performance:The Interactive Effects with Leader-Member Exchange and Organization-Based Self-Esteem[J].Personnel Psychology,2008,61(4):761-792.

[20]Harris K J,Wheeler A R,Kacmar K M.The Mediating Role of Organizational Job Embeddedness in the LMX-Outcomes Relationships[J].Leadership Quarterly,2011,22(2):271-281.

[21]Swider B W,Boswell W R,Zimmerman R D.Examining the Job Search-Turnover Relationship:The Role of Embeddedness,Job Satisfaction,and Available Alternatives[J].Journal of Applied Psychology,2011,96(2):432-441.

[22]Ramesh A,Gelfand M J.Will They Stay or Will They Go?The Role of Job Embeddedness in Predicting Turnover in Individualistic and Collectivistic Cultures[J].Journal of Applied Psychology,2010,95(5):807-823.

[23]杨春江,马钦海,曾先锋.从留职视角预测离职:工作嵌入研究述评[J].南开管理评论,2010(2):105-131.

[24]Mallol C M,Holtom B C,Lee T W.Job Embeddedness in a Culturally Diverse Environment[J].Journal of Business And Psychology,2007,22(1):35-44.

[25]Zhang M A,Fried D D,Griffeth R W.A Review of Job Embeddedness:Conceptual,Measurement Issues,and Directions for Future Research[J].Human Resource Management Review,2012,22(3):220-231.

[26]Holtom B C,Mitchell T R,Lee T W,et al.Turnover and Retention Research:A Glance at the Past,A Closer Review of the Present,and a Venture into the Future[J].Academy of Management Annals,2008,2(1):231-274.

[27]Granovetter M S.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(6):1360-1380.

[28]Bian Y.Bringing Strong Ties Back in:Indirect Ties,Network Bridges,and Job Searches in China[J].American Sociological Review,1997,366-385.

[29]Young JA.Job Embeddedness Theory:Can It Help Explain Employee Retention?[D].Louisille:University of Louisville,2012.

[30]Coleman JS.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988,94:95-120.

[31]唐源鸿,卢谢峰,李珂.个人—组织匹配的概念、测量策略及应用[J].心理科学进展,2010,18(11):1762-1770.

[32]Kristof A L.Person-Organization Fit:An Integrative Review of Its Conceptualizations,Measurement,and Implications[J].Personnel Psychology,1996,49(1):1-49.

[33]Mcculloch M C,Turban D B.Using Person-Organization Fit to Select Employees for High-Turnover Jobs[J].International Journal of Selection and Assessment,2007,15(1):63-71.

[34]Tak J.Relationships Between Various Person-Environment Fit Types and Employee Withdrawal Behavior:A Longitudinal Study[J].Journal of Vocational Behavior,2011,78(2):315-320.

[35]Ramesh A.Replicating and Extending Job Embeddedness across Cultures:Employee Turnover in India and The United States[D].Maryland:University of Maryland,2007.

[36]Harman WS,Blum M,Stefani J,et al.Albanian Turnover:Is the Job Embeddedness Construct Predictive in an Albanian Context?[J].Journal of Behavioral and Applied Management,2009,10(2):192-205.

[37]Blau PM.Exchange and Power in Social Life[M].New Jersey:Transaction Publishers,1964.

[38]Foa E B,Foa U G.Resource Theory of Social Exchange[M].Handbook of Social Resource Theory,2012:15-32.

[39]Lin N.Building a Network Theory of Social Capital[J].Connections,1999,22(1):28-51.

[40]Wellman B,Wortley S.Different Strokes from Different Folks:Community Ties and Social Support[J].American Journal of Sociology,1990:558-588.

[41]Dawley DD,Andrews MC.Staying Put:Off-the-job Embeddedness as a Moderator of the Relationship Between On-the-job Embeddednessand Turnover Intentions[J].Journal of Leadershipamp;Organizational Studies,2012(1):477-485.

[42]Feldman D C,Ng T W H,Vogel R M.Off-the-job Embeddedness:A Reconceptualization and Agenda for Future Research[J].Research in Personnel and Human Resources Management,2012(31):209-251.