长三角地区转型发展的进程评价

2014-11-22朱元秀徐长乐

朱元秀,徐长乐

(1.盐城工学院 旅游系,江苏 盐城 224051;2.华东师范大学 城市与区域经济系,上海 200062)

在经过持续多年的经济高速增长后,近年来长三角地区经济发展速度开始减缓,一些素质性、结构性、体制性矛盾逐步显现,区域经济发展受到了明显羁绊,步履蹒跚、难以为继,开始了艰难的转型历程。本文采用多指标综合评价方法,对长三角地区近年来的转型发展进展情况进行综合评价,以期能够为长三角乃至全国的转型发展提供一定的决策参考或借鉴。

一、文献综述与概念界定

(一)文献综述

西方学者对转型的研究集中在经济体制转型领域,着重从理论上解释和指导社会主义国家如何由计划体制向市场体制转变[1],研究对象也以东欧、俄罗斯和中国等国家为主,因此其研究的转型基本特指经济体制转型[2-5],而对经济增长或经济发展方式转变的研究较少涉及。虽然后期也开始研究转型国家体制转型后经济的增长与发展,但转型深层次的规律仍没有被揭示,因而缺乏一般性的指导意义,故对中国特殊国情下的转型发展指导意义甚微。

我国经济转型始于改革开放之初,大约即在20世纪70年代末80年代初。早期我国学者对转型经济的研究,主要是在借鉴国外转型经济理论的基础上,重点探讨中国特殊国情和特殊道路选择。进入21世纪后,随着我国经济社会发展中深层次问题和矛盾的逐渐显现,转型研究在内容上不断延伸和拓展,其内涵不再局限于经济体制转型,更多学者开始关注产业结构调整[6]、经济发展方式的转变[7]、城乡一体化与社会转型[8]、体制改革与政府转型[9]等多方面内容;在研究空间尺度上,全国、区域、省级、地市各层面均有一些研究成果,其中以全国层面的研究为主。

综合起来看,当前国内学界对转型内涵的理解,从范畴上概括起来主要有五种:①经济体制转型,这与国际上对转型内涵理解的主流观点相一致,即转型是指由计划经济向市场经济的转变[10-12];②经济发展方式转型,即经济发展方式由粗放型向集约型转变[13-15];③经济体制和经济发展方式转变的结合,也就是“两个根本性转变”,即同时包括上述两种转变[16-17];④经济体制与社会形态转型的结合,即除了经济体制转型之外,还包括生产关系及上层建筑性质的根本性变化[18];⑤多维度的转型,这种观点认为转型不仅包括经济领域的转型,还包括了社会、政治、文化等多个领域的转变,是概念内涵最宽泛的转型[19-21]。

(二)概念界定

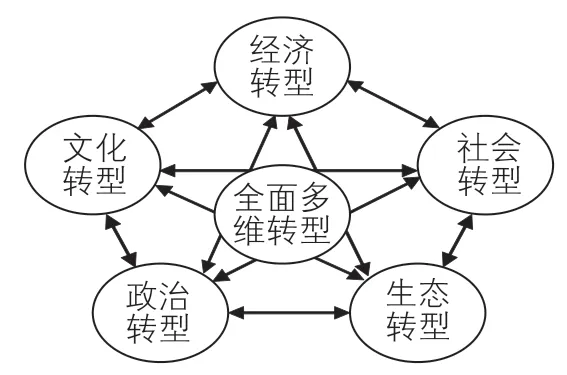

由以上综述可知,当前国内对转型的研究涉及经济、社会、政府等多个方面,在概念和范畴的界定上还比较混乱。由于各国各地区的自然条件不尽相同,又拥有不同的历史、文化、经济和社会背景,同时每次转型总是与特定的社会发展阶段相联系,因此转型一般都带有地域和时代的烙印。本文认为,随着我国经济社会的发展和转型的深入,转型在内涵上应该不断深化。因此,依据我国经济社会发展实际,本文所研究的转型指在当前的现代化进程中,我国向更高级的社会发展阶段和文明形态的转型,是以经济领域的经济发展方式转变为主、同时包括社会、政治、文化、生态等多个领域变革的“五位一体”转型,各领域转型相互渗透、相互影响、相互协调(图1)。

图1 我国当前转型的“五位一体”解构

需要注意的是,转型与发展是并不完全相同的两个概念,发展是永恒的主题,转型是特定发展阶段的要求,它以发展为基础,但不仅仅是发展,更是一种结构性变革,需要通过改革才能实现,成功的转型能够推动更好的发展。在特定的转型阶段,转型与发展是一个问题的两个方面,没有任何一个国家或地区可以不需要通过发展就能完成转型,同时也只有稳定的经济社会发展才能确保转型的顺利完成。当前我国正处于转型阶段,转型与发展相互依存、相辅相成,是在发展中求转型,在转型中谋发展。因此就我国现阶段而言,转型发展的内涵与转型在实质上是一致的。

二、评价指标体系及模型构建

(一)指标体系框架构建

目前,国内学术界对我国转型发展的评价,主要集中在经济发展方式转变也即经济转型方面[22-28],对转型发展的综合评价并不多见。不过,由于经济转型与社会、文化及生态等其他领域的转型密切关联,学者们所构建的各种关于经济发展方式转变的评价指标体系中,都不同程度地涉及社会发展和生态环境等其他领域的指标,因此在一定程度上也可以说是关于转型的较为全面的评价(但不包括政府转型)。本文在综合参考现有的经济发展方式转变评价指标体系以及现代化指标体系的基础上,构建了转型发展评价指标体系,包括5个一级指标和30个二级指标。

(1)一级指标。如前所述,长三角地区的转型是“五位一体”的多维度转型,依据科学性和全面性的原则,一级指标应该涵盖经济、社会、政府、文化、生态五个领域。但由于考量政府转型的指标大多难以量化,研究内容也基本不属于人文地理学或区域经济学研究的范畴,现的有关于现代化的评价研究中,构建的现代化指标体系中也同样没有涉及“政治现代化”的指标[29-32]。因此,依据指标选择的针对性和可行性原则,本文的转型发展指标体系也未涉及政府转型,而主要从经济转型、社会发展、科技文化、资源环境等方面来构建。考虑到经济转型是转型的主线和重点,故从经济增长质量和经济结构优化两方面来构建此领域的转型。因此,本文构建的五个一级指标分别为:经济增长质量与效率、经济结构优化与提升、科技进步与文化发展、社会发展与民生改善、资源节约与环境保护。

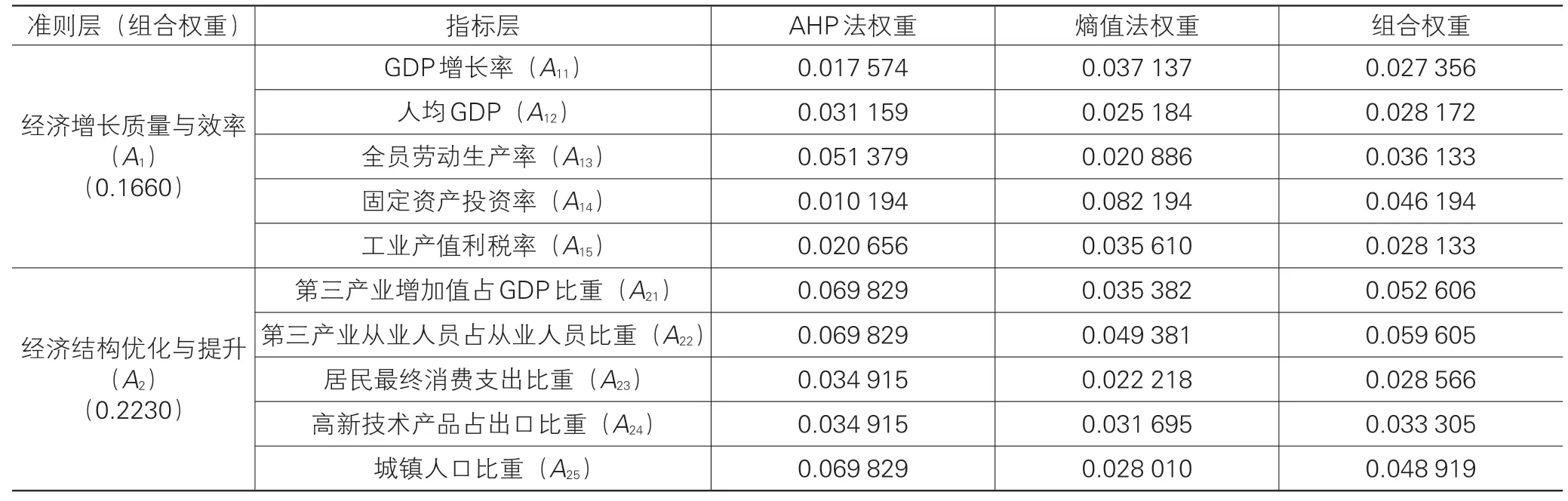

(2)二级指标。在五个一级指标基础上,以现行相关统计体系为基础,进一步确定二级指标,共30个指标,见表1。

(二)权重的确立及模型构建

1.指标权重的确定

本文首先分别用主观赋权的AHP法与客观赋权的熵值法分别确定指标权重,然后将两种方法所得的权重值算术平均确定指标最优权重。二级指标分层加权总和即为一级指数权重。各指标权重值具体见表1。

表1 转型发展评价指标体系

续表1

2.评价指标及模型构建

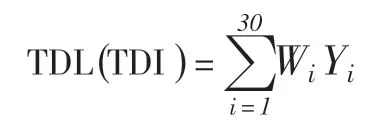

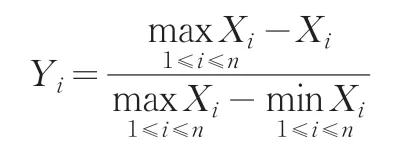

在指标体系的基础上,形成横向静态的转型发展水平TDL(Transition Development Level)和纵向动态的转型发展指数TDI(Transition Development Index)两个评价指标,其模型如下:

其中,Wi为每个二级指标所占的权重,Yi为相应的二级指标标准化后的数值。

转型发展水平(TDL),用于区域或城市间的横向静态比较,其数值大小反映各区域或城市的转型发展水平,数值越大,表示转型发展水平越高;转型发展指数(TDI),用于某个区域或城市的纵向动态比较,其数值大小反映该区域或城市转型发展的进展情况,数值越高,表明转型发展速度越快、进展越好。

三、数据来源及处理

(一)数据来源

原始指标数据主要来源于相关年份的《中国统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国高技术产业统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》以及上海、浙江和江苏等沿海省市的统计年鉴或统计公报等。

(二)数据的标准化处理

根据横向和纵向分析的不同需要,对原始数据Xi采用两种方法进行标准化处理,将所有数据Xi转换成[0,1]之间的数据。

1.离差标准化

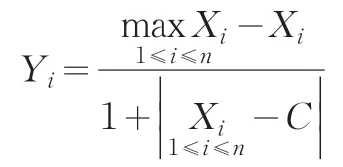

在横向比较时,采用离差标准化对全国以及包括江浙沪在内的沿海省市的各类指标数据进行标准化处理。正指标标准化公式如下:

对于逆指标,处理公式如下:

对于中间指标,则处理公式如下:

2.定基指数标准化

在进行纵向动态比较时,采用定基指数法,以全国和长三角三省市各自2000年的发展水平为基期,将各自2001-2012年每个指标的实际值Xi除以基期值X2000,比值即为标准化值。

对于正指标,采用如下公式标准化:

对于逆指标和中间指标(由于所有年份各省市固定资产投资率均在25%以上,故可按照逆指标的公式进行标准化),公式如下:

四、评价结果分析

评价主要从横向和纵向两个方面来进行,以便对长三角地区转型发展进程有一个比较全面的了解。横向评价是静态的比较分析,是在与我国沿海其他发达省市(包括北京、天津、辽宁、河北、山东、福建、广东等7省市)及全国转型发展情况的比较中,对长三角三省市的转型发展水平进行评价;纵向评价是动态的比较分析,通过对长三角地区及其内部两省一市自2000以来的转型发展变化情况进行分析,对长三角地区近年来的转型发展进程进行评价。

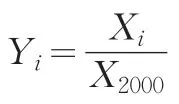

(一)横向比较:与沿海其他省市及全国的静态比较——转型发展水平

选取2000、2005和2012三年的横截面数据,采用离差标准化,分别计算出我国沿海10省市以及长三角、全国在这三个时点的转型发展水平,其TDL值以及排名情况如表2。表2显示,上海在三个时点的转型发展水平,均仅落后于北京,位居第二;江苏始终排名第六,落后于北京、上海、天津、浙江和广东;而浙江前两个时点位居第五,2012年上升至第四位。总体来看,长三角地区的转型发展水平始终位于全国前列,仅落后于北京、天津,高于广东等众多沿海省市。从长三角内部来看,江苏和浙江两省的转型发展水平大体相当,其中浙江略高于江苏;江苏虽最低,但仍高于全国沿海除北京、天津、上海、浙江和广东以外的其他省份;上海的转型发展水平仅次于北京,毫无争议地表现为长三角转型发展的龙头。

表2 全国及沿海省市TDL值及排名

1.上海与北京的比较

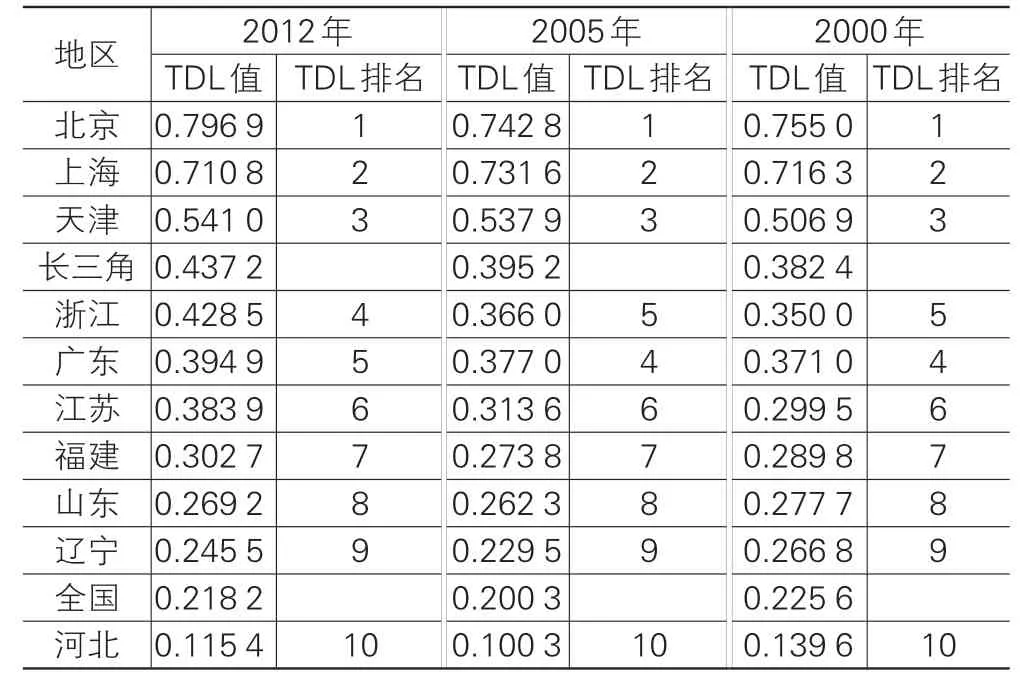

将两市在三个时点的各准则层得分进行比较可知(图2),上海A1(经济增长质量与效益)得分均略高于北京,A4(社会发展与民生改善)和A5(资源节约与环境保护)与北京基本相当,但A2(经济结构优化与提升)和A3(科技进步与文化发展)发展相对落后,使得其转型发展水平总得分低于北京。

图2 上海与北京转型发展各准则层得分比较

具体到二级指标,以2012年为例,反映经济结构和科技发展的重要指标值(如第三产业的产值和从业人员比重、RD经费支出、科技活动人员数、高技术产业新产品产值率等),上海均明显低于北京(表3)。作为我国的经济中心和长三角区域发展的龙头,上海需要进一步加快第三产业的发展以及创新能力的提升。

表3 北京与上海部分指标值比较(2012年)

2.江苏、浙江及广东的比较

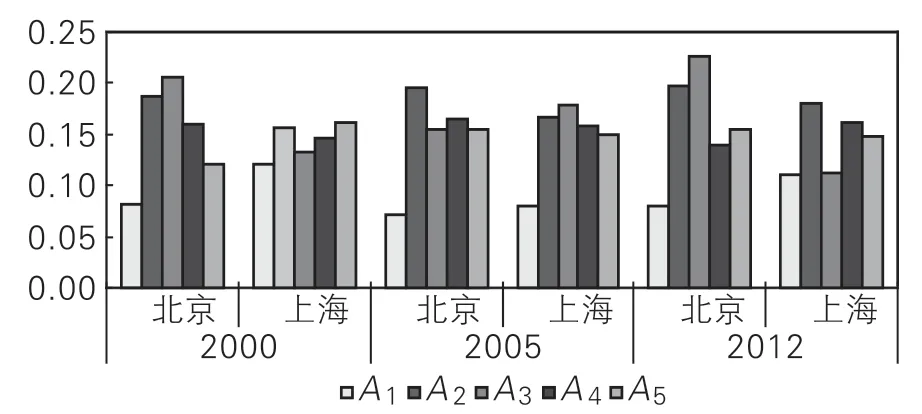

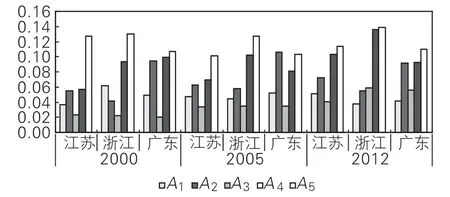

同为我国沿海地区经济发达的省份,三省在三个时点的转型发展水平差别较小,总体排名变动也不大(图3)。浙江得分略偏高,主要原因是其A4(社会发展与民生改善)和A5(资源节约与环境保护)得分相对较高;江苏A1(经济增长质量与效益)表现突出,2012年该项得分在高于浙江和广东,而A2(经济结构优化与提升)高于浙江而低于广东;而广东A2(经济结构优化与提升)得分较高,各领域水平总体比较均衡。三省存在的共同问题是A3(科技进步与文化发展)明显偏低,有待提高。

究其原因,与江苏和浙江两省的经济基础与结构有一定的关系。与浙江相比,江苏外资企业和大型国有企业相对较多,经济规模偏大,整体效益较好,因而在经济增长质量和结构优化方面,江苏得分较高,表现相对较好;而浙江经济是“全民创业、藏富于民”,其居民实际收入、社会保障、创新动力等方面均优于江苏,但浙江由于民营企业比重高且中小企业居多,轻工业比重高,因而经济增长整体效益略低于江苏,经济结构优化进展也相对缓慢。

图3 江苏、浙江和广东各准则层得分比较

总之,无论是其内部的江浙沪三省市,还是作为区域整体,长三角地区的转型发展水平都位居全国前列。其中上海是长三角转型发展当之无愧的龙头,但是其经济结构优化和科技文化发展落后于北京,今后需要加快转型速度;江苏和浙江总体差距不大,但明显低于北京、上海和天津三市。未来长三角三省市均需要加快经济转型和科技创新,以便为全面转型提供持续的动力。

(二)纵向比较:2000年以来长三角转型发展动态分析——转型发展指数

在前述静态分析的基础上,进一步展开动态的比较分析,选取2000-2012年的指标数据,以2000年为基期进行标准化,对江浙沪三省市、长三角整体以及全国在这13年内的转型发展动态进行分析比较。

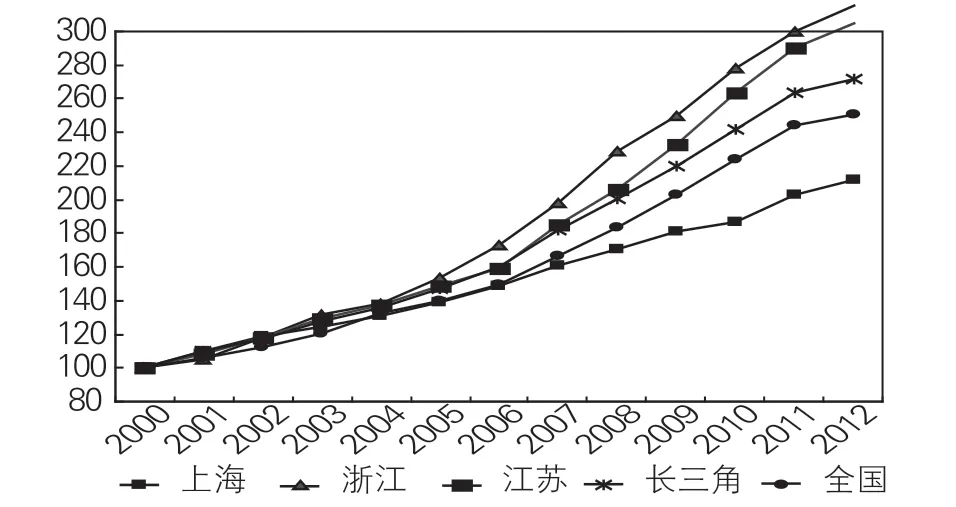

1.TDI总体变化比较分析

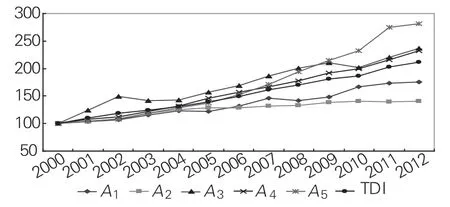

2000年来,全国及长三角地区的转型发展趋势总体向好(表4)。由图4可知,在2005年之前,各地转型发展速度差距比较小,转型进程总体都比较较慢;2005年之后,各地转型速度差距开始扩大,转型进程均明显加快。

作为一个区域整体,长三角的转型发展速度始终高于全国平均水平,反映了长三角地区不仅经济发展水平位居全国前列,而且动态的转型进展速度也快于全国,体现了其引领全国转型的重要地位和作用。

表4 长三角及全国TDI值(2000-2012年)

图4 长三角及全国TDI值变化趋势(2000-2012年)

具体到长三角内部三省市来看,2003年以前,上海转型发展的速度最快,浙江最慢,江苏居中;从2003年开始,浙江变成最快,江苏仍居中,上海减为最慢。上海由于经济发展水平领先,转型进行较早,已由早期的快速发展进入当前的缓慢变迁阶段,因而速度减慢是必然现象。未来上海如果不能突破转型的瓶颈,转型速度还将进一步下降。而浙江、江苏、长三角及全国的转型当前还处在初期阶段,因而与上海相比进展速度较快。其中江苏外资及国有控股企业比重比较高,转型的阻力和难度相对较大,因而速度较慢;而浙江市场化程度相对较高,民营经济活跃,中小企业居多,因而转型相对比较灵活,进展较快。

2.长三角转型进展分析

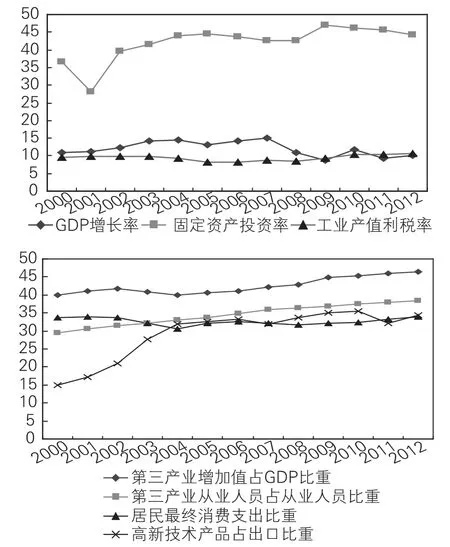

由图5可知,13年来长三角地区的转型进展趋势良好,无论是转型总体进展还是各领域的具体转型。其中A3(科技进步与文化发展)发展最快,其速度明显高于其他领域和转型总体进展;A4(社会发展和民生改善)和A5(资源节约与环境保护)与转型总体进展基本保持一致;而A1(经济增长质量与效益)和A2(经济结构优化与提升)滞后于转型总体进程,尤其是A2在2005年后速度进一步减缓,远落后于其他转型。

图5 长三角转型进展变化趋势(2000-2012年)

进一步分析二级指标发现(图6),长三角A1转型落后转型总体进展,主要是由于经济增速减缓、固定资产投资率居高不下、工业产值利税率增长缓慢甚至下降;而A2进展缓慢的主要原因是反映经济结构的重要指标第三产业产值以及从业人员的比重、居民最终消费占GDP(支出法)的比重、高新技术产品占出口比重等上升较慢,发展不够稳定,在某些年份甚至有所倒退。

图6 长三角部分经济效益、经济结构指标变化图(2000-2012年)

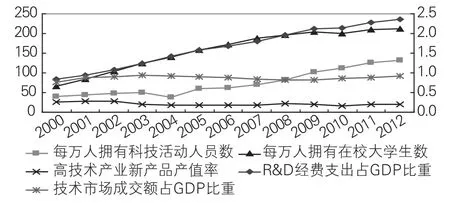

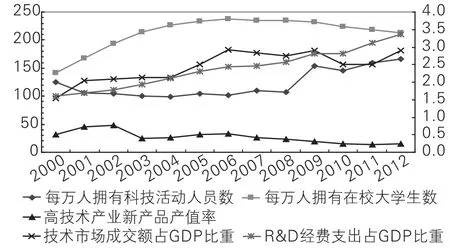

与此同时,长三角A3虽然增长表现较快,但通过分析A3领域二级指标变化情况,发现同样不容乐观(图7)。进一步将长三角A3领域二级指标2000年数据定位基期,结果发现一些反映科技教育的投入、信息技术发展等指标增长较快,如RD经费支出占GDP比重、因特网普及率、每万人拥有在校大学生数、每万人拥有的科技活动人员数等,尤其是因特网普及率,增长更为迅速;而反映创新能力的重要指标“高技术产业新产品产值率”则总体上呈下降趋势,发展很不稳定;反映科技应用的重要指标“技术市场成交额占GDP比重”自2003年后也呈下降趋势。可见,近年来长三角在科技和教育的投入方面增长显著,但未来长三角而不能仅停留在投入的增加。转型的持续动力更加依赖于区域创新能力的提升以及科技成果的转化和应用能力的提高。

图7 长三角部分科技、教育、文化指标变化(2000-2012年)

总体来说,近年来长三角转型总体进展较快,效果突出;但经济效益增长和结构优化进展较慢,尤其是经济结构优化缓慢。经济转型是全面转型的基础,长三角必须要加快经济效益的改善和经济结构的优化,否则其他领域的转型就会失去动力和基础,从而影响全面转型的推进。另外,长三角科技创新能力与科技成果转化水平进步缓慢,今后也需要重点加强。

3.上海转型进展分析

由图8可知,上海各领域的转型速度总体上比较协调,尤其在2004年以前差别很小。其中A5(资源节约与环境保护)进展最快,尤其是2006年后,增速更加明显;A4(社会发展和民生改善)与转型总体速度基本一致;A3(科技进步与文化发展)个别年份速度有所下降,不过总体趋势向好;而A1(经济增长质量与效益)与A2(经济结构优化与提升)的转型速度从2004年后一直落后于总体进程。

图8 上海转型进展变化趋势图(2000-2012年)

同样将上海A3(科技进步与文化发展)领域二级指标以2000年数据定位基期,发现其变化情况与长三角整体基本相同,对上海A3增长贡献较大的多集中在一些投入或基础指标方面,而“技术市场成交额占GDP比重”增长缓慢,“高技术产业新产品产值率”则呈下降趋势(图9)。作为长三角的核心和龙头,上海科技文化基础雄厚,未来要继续发挥其长三角转型的引领作用,必须要在科技文化转型方面加大力度,尤其要加快创新步伐。

图9 上海部分科教、文化指标变化图(2000-2012年)

4.江苏和浙江转型进展分析

13年来,江苏和浙江的转型进展变化情况基本相似,五个领域的转型也都不够协调(图10)。其中A3(科技进步与文化发展)发展明显快于其他,A4(社会发展和民生改善)和A5(资源节约与环境保护)与转型总体进展基本一致,而A2(经济结构优化与提升)落后于其他领域的转型,进展缓慢,这些与长三角整体转型进展情况一致,原因也基本相同。

图10 江苏、浙江转型进展变化趋势图(2000-2012)

但是在A1(经济增长质量与效益)领域江苏和浙江二省表现略有不同。江苏A1进展相对比较快,虽然2008年开始稍滞后于总体转型,但与转型总体进展仍比较一致;而浙江的A1则一直落后于转型总体进展,这与浙江民营中小企业发展早、比重高、企业经济效益提升缓慢有一定的关系。

总体而言,近十几年来长三角地区的转型进展总体良好,不过各领域的转型尚不完全协调,三省市表现出来的主要问题也基本类似。其中,A4(社会发展与民生改善)与A5(资源节约与环境保护)与转型总体进程基本一致;A3(科技进步与文化发展)转型进展相对较快,但主要受益于一些投入或基础指标的增长,而反应创新能力和科技水平的关键指标增长较慢甚至呈下降趋势;A1(经济增长质量与效益)与A2(经济结构优化与提升)进程相对较慢,落后于整体转型,有待于加快步伐。

五、结论与建议

横向的静态比较结果显示,长三角地区的转型发展水平位居全国前列,尤其在社会转型和生态转型方面,表现突出;其中上海优于江苏和浙江,但低于北京;江苏和浙江两省基本相当。纵向的动态分析数据表明,近十几年来长三角的转型发展总体趋势向好,不过各领域的转型进展尚不协调。其中,科技文化方面的转型表现较好,进展较快;社会发展与生态环境方面的转型与总体进程也基本一致。而共同的突出问题是经济转型(包括经济增长效益和经济结构优化)进展较慢,落后于转型的整体进程;一些反应创新能力和科技水平的重要指标增长较慢甚至有下降趋势。因此建议:

(1)核心城市上海应以“四个中心”建设为契机,加快发展服务经济,努力提升城市功能和辐射能力,继续引领长三角转型发展。作为长三角的中心城市,能够延伸其辐射半径的现代服务业应是上海服务业发展的重点。同时,上海要建设“四个中心”,打造“世界性服务高地”,必须要努力提升其城市功能,尤其要重点发展高端现代服务业。另一方面,上海应增强其服务业的辐射力,通过服务业的发展提高综合城市承载能力和服务功能,提高对区域发展的影响力和带动力。因此,上海服务业的发展要从原来集中在市中心转到向郊区拓展;并且尽可能延长在其服务业在长三角地区的产业链,加强与区域其他城市产业发展的“耦合”,促进整个长三角服务业态由平面向立体方向发展。

(2)加大长三角地区经济转型的力度。经济转型为全面转型提供持续的动力,是全面转型的基础。长三角要加快经济转型,提高经济效益,优化经济结构,必须要加快发展第三产业,协力共建全球重要的现代服务业中心;逐步降低经济发展对投资的依赖,稳步提高居民消费对经济增长的贡献率;进一步优化出口结构,提高高新技术产品出口率等。

(3)重视科技创新,尤其要加强自主创新。自主创新是加快转型发展的科技支撑与核心驱动力。无论是经济转型中要素投入结构的转变与产业结构的优化,还是生态转型中资源的节约利用与环境保护的实现,都离不开创新的支持。因此,长三角未来的转型必须要加大创新人才的培养和引进力度,积极探索产学研联合的新机制,尤其要提高企业自主创新能力,同时要加强科技中介服务体系的规范化与市场化,增加科技与经济、市场的结合度,提高科技成果转化能力。

[1]靳涛.经济转型理论研究的成就与困惑[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2005(1):21-28.

[2]Janos Kornai1.What the change of system from socialism to capitalism dose and does not mean[J].Journal of Economic Perspectives,2000,14(1):27-42.

[3]斯蒂格维茨.社会主义向何处去——经济体制转型的理论与证据[M].周立群,韩亮,余文波,译.长春:吉林人民出版社,1998.

[4]热若尔·罗兰.转型与经济学[M].张帆,潘佐红,译.北京:北京大学出版社,2002.

[5]R·科斯,A·阿尔钦.财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集[M].上海:上海三联书店,1994.

[6]凌文昌,邓伟根.产业转型与中国经济增长[J].中国工业经济,2004(12):20-24.

[7]刘世锦.传统与现代之间——增长模式转型与新型工业化道路的选择[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[8]王雅林.“社会转型”理论的再构与创新发展[J].江苏社会科学,2000(2):168-173.

[9]高尚全.政府转型:我国下一步改革的中心和重点[J].求知,2004(12):21-22.

[10]段先盛.改革开放以来中国转型成功的机理——有限理性政府试错式问题改革过程中的合理决策[J].社会科学研究,2007(6):29-35.

[11]杨成.“第二次转型”的理论向度与原社会主义国家转型的多样性——以普京时代的俄罗斯制度转型为例[J].俄罗斯研究,2008(4):12-26.

[12]吴光炳.转型经济学[M].北京:北京大学出版社,2008:30.

[13]赵岳阳.中国经济发展方式转变的盲点与对策[C].2010中国国有经济发展论坛暨“中国经济发展方式转变与国有经济战略调整”学术研讨会,2010.

[14]李家祥.我国经济增长方式转型理论的发展与启示[J].世界经济文汇,2000(2):68-72.

[15]武轶尘.科学发展观视阈中我国经济发展方式转型的战略路径选择[J].东岳论丛,2010,31(12):184-186.

[16]张京祥,罗震东,何建颐.体制转型与中国城市空间重构[M].南京:东南大学出版社,2007:33.

[17]李家祥.我国经济增长方式转型理论的发展与启示[J].世界经济文汇,2000(2):68-72.

[18]额尔敦扎布,莎日娜.中国转型理论脉络[J].内蒙古大学学报:哲学社会科学版,2008,40(6):3-8.

[19]徐铮,权衡.中国转型经济及其政治经济学意义[J].学术月刊,2003(3):44-49.

[20]常修泽.中国转型:理论与方略——关于“中国未来几年发展转型研究”的学术报告[J].改革与战略,2010,26(11):1-9.

[21]叶德磊.多学科视阈下的转型发展[N].文汇报,2012-07-09(10).

[22]李玲玲,张耀辉.我国经济发展方式转变测评指标体系构建及初步测评[J].中国工业经济,2011(4):54-63.

[23]沈露莹,葛寅,殷文杰,等.上海转变经济发展方式评价指标体系研究[J].科学发展,2010(6):11-35.

[24]张安忠.河南省经济发展方式转变评价[J].产业与科技论坛,2010,9(9):92-94.

[25]董正信,耿晓玉,杨晶晶.河北省经济发展方式转变进程评价[J].统计与管理,2011(1):17-20.

[26]吴旭晓,许正中.基于复杂系统视角的经济发展方式转型评价研究——以上海市为例[J].华东经济管理,2010,24(9):1-6.

[27]徐国祥,杨振建.上海转变经济发展方式评价指数及对策建议[J].科学发展,2011(8):11-20.

[28]丁刚,陈阿凤.我国省域经济发展方式转变的空间关联模式研究[J].华东经济管理,2012,26(10):50-53.

[29]杨多贵,陈劭锋,牛文元.现代化指标体系的设计与测度[J].中国科技论坛,2001(6):53-56.

[30]宋炳坚,郭占恒.长江三角洲率先基本实现现代化研究[J].上海经济研究,2001(4):3-13.

[31]童星.“现代化”指标体系研究的再认识——兼论“提前”、“率先”应当慎提[J].南京师大学报:社会科学版,2005(6):5-13.

[32]刘耀彬.中国省区现代化水平及进程测度研究[J].科技进步与对策,2008,25(6):91-94.