学校布局调整后县域义务教育非均衡发展状况研究

2014-11-22曾新

曾 新

(华中师范大学 教育学院,湖北 武汉430079)

党的十八大报告强调指出,“努力办好人民满意的教育”,这是党中央对新时期人民群众教育需求的回应,是党中央对教育功能、教育价值认识的深刻转变:教育不仅要实现国家和政府的目标,还首先必须满足人民群众的基本教育需求、增进人民群众的福祉。这体现了对教育功能和教育价值的认识由国家本位转向以人为本。进入21世纪,人民群众的教育需求从“有学上”转向“上好学”,对义务教育阶段学校教育质量提出了更高要求。正是在这样的背景下,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》要求义务教育发展从外延式向内涵式发展转变,将推进义务教育均衡发展提升到义务教育战略性任务的高度。推进义务教育均衡发展就是要促进教育公平和提高学校教育质量,努力办好人民满意的教育。

根据我国的国情、义务教育发展的实际,推进义务教育均衡发展的重点和难点都在农村义务教育。随着我国城镇化和现代化的快速发展以及学龄人口大量减少,农村人口大规模向城市流动,农村学校生源严重不足,社会上出现了促进城镇化和现代化发展就是要取消农村学校和农村教育,以及向城镇集中等错误观念。受这些错误观念和地方政府教育财政压力的影响,持续了十多年的农村中小学布局调整主要采取了大量撤销小规模学校、大量建立寄宿制学校、学校布局向县镇集中的教育资源配置方式,由此导致了农村学生“上学远”、“上学难”问题和巨大的安全隐患。尤其是在我国中西部地区,县域内学校间教育差距进一步拉大,部分边远贫困地区社会弱势群体失去受教育机会等,可以说,农村中小学布局调整为了促进教育公平却同时制造了新的教育不公平。

为了促进义务教育均衡发展,促进城乡一体化的发展,在我国农村,当务之急是要深入了解农村中小学布局调整给农村适龄儿童和农村学校带来的影响和变化,并分析其原因以寻求解决之道,这是本文将要讨论的核心问题。

一、农村中小学布局调整和义务教育均衡发展的关系

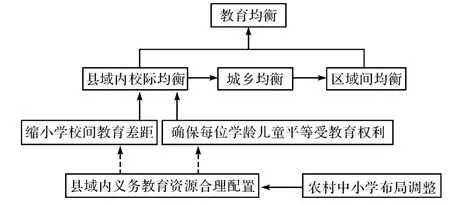

义务教育均衡发展的实质是政府在保障每位适龄儿童受教育权利的基础上,为他们提供大致相当的义务教育。这其中包括每位适龄儿童入学机会均等、上学条件均等,所受教育质量均等。促进义务教育均衡发展,教育资源合理配置是前提和核心。义务教育均衡发展包括三个层次和阶段:区域间、城乡间和县域内学校间的义务教育均衡发展。学校是学生接受义务教育的最基本单位,因此促进县域内学校间的义务教育均衡发展是促进义务教育均衡发展的第一阶段,即,实现义务教育均衡发展首先要实现县域内学校间的均衡发展。

农村中小学布局是关于农村中小学校在空间的分布,涉及学校的数量和学校的地理位置。农村中小学布局调整的核心是通过对县域内中小学校布点和数量的调整,重新整合县域内有限的教育资源,提高教育资源的整体利用效率,以达到改善学校办学条件和提高学校教育质量的目的。

促进义务教育均衡发展和农村中小学布局调整都是通过配置教育资源来推动学校教育的发展。根据农村中小学布局调整的性质和特点,通过对县域教育资源的合理配置,农村中小学布局调整有助于缩小县域内学校间的教育差距,有助于促进县域义务教育的均衡发展。两者的关系用简图表示如下(图1)。

图1 农村中小学布局调整与义务教育均衡发展的关系

什么是合理的教育资源配置?在农村中小学布局调整中教育资源配置应采用什么样的原则?教育是培养人的社会活动,举办中小学校是为每位适龄儿童接受均等的教育服务的;促进义务教育均衡发展目的是实现教育公平,其实质也是以人为本,因此在农村中小学布局调整过程中,教育资源配置应该以人为本,采取“公平优先、兼顾效率”的原则。如果教育资源配置采取“效率优先,兼顾公平”的原则,农村中小学布局调整就不仅无法促进义务教育的均衡发展,还会损害教育公平。

从我国农村中小学布局调整十多年的实践来看,有限的农村义务教育资源得到整合,教育资源的利用效率明显增高,很多农村学校的办学条件和教育质量都得到了改善和提高,很多适龄儿童享受到了更为优质的教育。但同时,由于许多地区采取“效率优先,兼顾公平”的教育资源配置原则,农村学校发展出现了不少问题,县域义务教育非均衡发展状况仍然严重。

二、农村中小学布局调整后县域义务教育非均衡发展状况

通过实地调查我们发现,农村中小学布局调整后,部分适龄儿童受教育权利没有得到充分保障,学校间还存在较大差距,义务教育非均衡状况依然严重。

1.部分适龄儿童受教育权利没有得到充分保障

农村中小学布局调整以来,由于大量农村村小和教学点被撤并,新建或扩建学校都向县镇和经济发达地区集中,导致边远地区和贫困家庭适龄儿童“上学远”、“上学难”,部分适龄儿童失去上学机会,还有部分适龄儿童因此失去上学或学习的兴趣。从2000年到2010年,农村小学减少了一半多。据调查显示,布局调整前家校距离平均为1.6里,布局调整后家校距离平均为4.6里,家校距离增幅为187%。①由于上学路途变远,不少学生上下学需要“起早摸黑”、“翻山越岭”,或是乘坐“黑车”,增加了学生上下学安全隐患。不仅如此,由于上学途中学生花费了较多的时间和精力导致他们课堂学习效果变差,部分学生失去了上学或是学习的兴趣。根据中国教育科学研究院“中国小学教育质量监测”报告显示:学生上学路上花费的时间越多,学业成就水平则越低。②家校距离增大也导致部分农村家庭教育经费支出增加,如新增交通费、住宿费、伙食费等,有些贫困家庭无力负担新增的教育经费支出,不得不让学生辍学。在地理条件较差的地区,家校距离增大还导致少数适龄儿童不得不推迟入学等。显然,农村中小学布局调整损害了部分适龄儿童的受教育权利。

2.学校间办学条件差距仍然很大

县域内学校间办学条件差距表现在教学点与中心学校的办学条件上,以及县域内边远贫困地区农村学校和县镇学校办学条件上。县域内边远贫困地区农村学校主要以村小和教学点形式存在。无论是从学校硬件到学校的教学、师资、课程开设,以及政府重视程度等,村小、教学点等小规模学校都远远比不上定点完小或中心小学,边远贫困地区农村学校也更无法与县镇学校比肩。

在布局调整过程中,很多地区对村小、教学点等小规模学校不重视,教育资源投入较少,对中心学校或完小等大规模学校则重点建设,将县里分散的优质教育资源汇集到这些学校。尤其是在经济欠发达地区,教学点等小规模学校在布局调整后办学条件基本没有得到改善,有的甚至变得更糟。我们实地调查发现,农村教学点的校舍基本上是使用了多年,校舍破烂不堪,也没有进一步维修的计划。教学用品基本上只有课本、粉笔、黑板和课桌椅,没有现代化的教学设备、设施。

在湖北省麻城市南岗村教学点,教室里仅有几张当年开办村小学时留下的破旧桌椅。新生入学,家长们还要向校长“提前预约”桌椅,没有预约上的,学生要自备桌椅。与之形成鲜明对比的是该镇的一所中心小学,这所乡镇中心小学的每个班级都换上了新课桌,篮球场、宿舍、食堂一应俱全。该市教育局领导坦言:“学校太多,僧多粥少,一旦获得项目资金,最先考虑解决的肯定是大的学校的配套设施。”③

在河南省X 县调研中,该县教育局领导明确表示,农村中小学布局调整过程中可以保留村里的初小或教学点,但在政策上,政府先扶持定点完小或中心小学,加大其教师的配置,保证其师资力量。远程教育设备上凡是定点完小,一律配齐,而教学点只是少量配备或不配备。④在湖北省M 县布局调整过程中,不仅没有给教学点新添教学设备以满足教学需要,反而将几年前实施“农村义务教育工程”时给教学点配备的DVD、电视机和电脑全都搬走,拿到镇上较大规模学校建设多媒体教室。“基本上好的资源,都给了大的学校。”⑤

在农村中小学布局调整后,教学点等小规模学校先天办学条件差的状况没有得到改善,与中心学校和县镇学校之间的差距没有缩小,有的地方甚至进一步扩大,农村学校发展呈现出强者更强,弱者更弱的态势。

3.农村寄宿制学校办学条件差,缺乏专职生活老师

农村中小学布局调整以来,作为解决农村中小学布局调整带来的学生“上学远”、“上学难”问题的有效方式之一,农村寄宿制学校大量涌现。截止到2010年,我国农村地区中小学寄宿生人数占中小学在校生总人数的24.32%,其中小学寄宿生总数达到9800572人,占小学在校生总人数81202368人的12.07%,初中阶段寄宿率达47.89%。⑥由于寄宿制学校办学经费紧张,经济欠发达地区的县级政府也拿不出钱来建设大量涌现的寄宿制学校,农村寄宿制学校运行中存在很多问题。当前农村寄宿制学校的主要问题是:学校办学条件难以满足寄宿生学习和生活的基本需要;生活教师专职化程度较低,不利于学生的身心发展。

寄宿制学校办学条件差主要反映在寄宿生的住宿条件上:部分学校宿舍条件简陋,校舍陈旧、空间拥挤,缺少必要的生活设施。这尤其表现在大多数寄宿生居住在8人以上的大房间,甚至每个房间居住着数十人,“大通铺”现象仍然比较常见;大多数宿舍房间内没有桌椅;接近一半的学生缺少储物的地方等。根据我们在湖北省、广东省的调查显示:寄宿小学生房间内设有洗漱和厕所设施的比例极少,只占寄宿小学生总体的3.6%,寄宿初中生该比例高一些(为27%);甚至还有16.6%的小学生宿舍楼内没有洗漱和厕所设施,他们要到学校公共厕所或水池去解决个人卫生问题,寄宿初中生相对好一些,只有3.4%的学生宿舍楼内没有洗漱和厕所设施。⑦此外,与寄宿生活相关的其他生活设施,如食堂、医疗室等,与寄宿生活密切相关的教学配套设施,如图书室、各种体育球场等,都较为缺乏。

目前农村寄宿制学校学生管理的突出问题是缺少专职生活老师。从生活教师的素质来看,大多数学校安排了生活教师,但这些生活教师大都是由任课教师兼任或者是村里年纪较大的村民担任,他们缺少必要的岗位培训,在对学生的生活管理上缺少足够的知识和技能,对学生情感和心理状态的关注比较少。有关调查显示,配备生活教师的寄宿制学校占(调查总数的)63%,其中75.6%由本校其他岗位人员兼任,专职生活教师只占24.4%。⑧从生活教师的数量上看,寄宿学校安排的生活教师数量不足,已有生活教师工作强度较大,工作时间较长,自身身心健康问题比较突出。根据我们对湖北省、广东省的调查发现,生活教师平均要管理5.3个班397 名寄宿生,每天平均工作14.3个小时。并且他们的休息时间不是按照国家法定假日进行,而是根据寄宿生的作息时间而定,通过调查得知平均每隔16天他们才能获得1 次休息。⑨生活教师的工作与寄宿生生活关系非常密切,生活教师的身心健康状况差不利于寄宿生和寄宿制学校的健康发展。

4.农村小规模学校教师素质较差,学校间教育质量差距较大

农村中小学布局调整后,在县域内边远贫困农村学校与县城学校、乡镇中心学校间,以及村小、教学点和中心学校间,教师素质存在较大差距,严重影响到学校教学水平和教育质量的提高,阻碍了义务教育的均衡发展。以村小、教学点等小规模当代表的农村学校教师素质差集中表现在以下几个方面:

(1)农村村小和教学点教师年龄老化。在我国农村,边远贫困地区的学校,以及村小和教学点等小规模学校任教的老师普遍年龄老化。根据我们对江西省T 县的实地调查发现,截止2011年5月,通过学校布局调整,该县农村义务教育基本形成如下格局:4-9年级集中设在乡镇中心学校、村一级基本只剩下1-3年级的初小或教学点。目前全县教学点的教师年龄普遍接近60 岁,三至五年后,随着这批老教师陆续退休,后继乏人将成为一个突出的问题。⑩东北师范大学关于“农村教育发展状况调查”报告也印证了这一点:村屯教师中,50岁以上教师占比为22.75%,“老龄化”问题突出。⑪

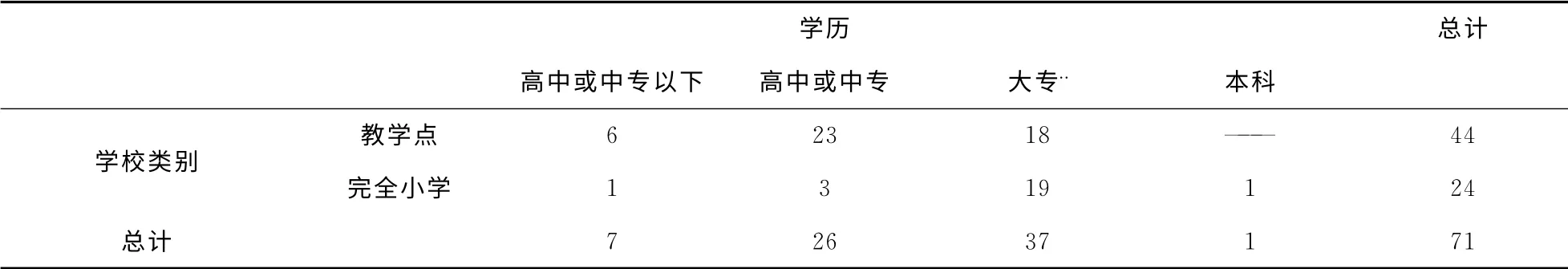

(2)农村村小和教学点教师学历低。由于农村村小和教学点等小规模学校的自然条件和办学条件都差,学历高、职称高的优秀教师或年轻教师都纷纷调走或者根本不愿意分配来,剩下的是业务能力差或是老弱病残的教师。根据我们对广东省X县71位教学点教师与完全小学教师的问卷调查显示:全部教师中本科教师只有1人,属于完全小学;大专学历教师总数为37人,在教学点与完全小学数量分布分别为18人和19人,相差不大;高中或中专学历的教师总数为26人,在教学点的为23人,远多于完全小学;高中或中专以下学历教师也大多集中在教学点,完全小学只有1人。单从教学点教师的学历情况来看,高中、中专及以下学历的教师有29人,大专学历教师18人,即高中及以下学历水平的教师占到绝大多数,这表明农村小规模学校教师整体素质不高的现实。⑫X 县农村学校教师学历低只不过是全国农村学校的一个缩影。与县镇学校和城市学校教师相比,农村学校教师无论是学历,还是职称方面都存在较大差距。

表1 广东省X县教学点和完全小学教师学历情况对照表

(3)农村村小和教学点教师缺少参加在职培训的机会。在我们针对47位教学点教师“每学期参加培训次数”的调查结果表明,回答“很少参加培训”的教师有25人,回答不经常参加培训的有9人,而回答“经常参加培训”和“偶尔参加培训”的分别只有5人和7人。⑬可见,教学点教师每学期参加培训的次数很少。访谈过程中,很多教师谈到,每学期县教育局组织的教师培训很少,如果组织培训,基本上都是选派中心学校的年轻教师参加,而且大多数培训都需要教师自己埋单,教学点的教师鲜有机会参加教师培训。这样看来,教学点等小规模学校教师年龄老化、学历低的情况已经是影响学校教学质量的不利因素,而教师不能及时参加相关培训不仅没有弥补前者带来的负面影响,反而更阻碍了教学点等小规模学校师资水平的提高。

可见,农村中小学布局调整后,农村适龄儿童在受教育机会、受教育条件和受教育质量上都存在不同程度的差距,这些差距的存在是义务教育非均衡发展状态的典型特征,也是促进义务教育均衡发展需要消除的教育不平等。

三、农村中小学布局调整后县域义务教育非均衡发展状况的原因分析

关注县域义务教育均衡发展就是关注如何分配和使用公共教育资源。当前县域义务教育非均衡发展状况依然严重的主要原因是,在农村中小学布局调整过程中,教育资源没有得到合理配置。

(一)教育资源配置原则的失误

教育资源的稀缺性是教育资源最基本的特性。在我国,教育资源的有限性和广大人民对教育需求的无限性,尤其是对优质教育资源的需求总是矛盾的。如何看待和处理公平和效率两者的关系将直接决定教育资源的配置格局。公共教育资源配置要遵循人的发展规律和教育的根本特性,以保障每位适龄儿童平等受教育权利作为教育资源配置的重要依据,所以应该采用“公平优先,兼顾效率”原则配置教育资源,这是以人为本的教育均衡发展的内涵所决定的,也是我国维护社会正义和公平的必然要求。

然而,本应是布局调整政策中直接受益者的适龄儿童在布局调整的实践中却没有成为最主要的关注对象。在布局调整过程中,深陷教育经费短缺困境的地方政府将教育资源配置当做布局调整的目的,教育资源的利用效率成为布局调整的核心,采用了“效率优先”的教育资源配置原则,将适龄儿童的受教育权利保障放在次要地位。不少地区在布局调整过程中采用“效率优先、兼顾公平”的教育资源配置原则,部分学校的办学条件、教育质量提高了,但却加大了边远贫困地区适龄儿童辍学的风险。为了提高教育资源的利用效率,很多地方政府都将教育经费和有限的优质教育资源优先投入到交通便利、条件较好的学校,充分保证这部分学校的教学条件提升和师资配置需求,忽视农村边远贫困地区学校的发展,尤其是村小、教学点等小规模学校在经费、办学条件和师资配置等方面的基本教学需求,导致县镇学校和边远贫困农村学校、中心学校和村小、教学点等小规模学校之间的教育差距进一步拉大。

可以说,在以“效率优先”为教育资源配置原则的布局调整过程中,适龄儿童的受教育权利被依附在学校中,不同适龄儿童的受教育权的保障和保障程度因所属学校际遇不同而不同。如果适龄儿童就读的学校被撤销,这位适龄儿童就可能失去上学机会,或者要为继续接受义务教育付出额外的教育成本。这样的教育资源配置原则使得义务教育学校丧失了以人为本、为培养人服务这一根本教育特征,而对适龄儿童均等受教育权利的保障正是义务教育均衡发展理念的出发点,这一矛盾是布局调整后县域义务教育呈现非均衡发展状态的根本原因。

(二)教育资源配置方式的失误

教育资源配置方式是在教育资源配置原则指导下的具体操作方式。在“效率优先”的配置原则指导下,农村中小学布局调整产生了一系列有损于教育公平的教育资源配置方式。

1.偏重调整速度,忽视科学规划

在农村中小学布局调整过程中,很多地方的布局调整出现了过快、过急或力度过大的现象,偏重布局调整的速度,忽视科学规划的重要性和必要性。对当地经济社会发展状况、适龄人口变化、地理条件、交通状况、儿童上学路程、学生和农村家庭对教育的实际需求以及农村学校对于当地文化和社区发展的特殊性等因素缺少审慎考察和研究。

有的地方对农村中小学布局调整缺乏系统调研和科学论证,盲目撤并学校,对方便学生就近入学考虑不够。根据我们在江西省F 县调查发现,该县2010年秋季起实施了“小学进镇”工程,撤并所有的农村13所乡镇中学,将其改为高标准的寄宿制小学,小学三年级以上的小学生一律集中到中心学校寄宿学习。⑭这些小学生在学校布局调整之前都是在家附近的小学就读。他们年龄普遍偏小,还需要父母的温暖和家人的亲情,寄宿后他们远离家人,很多学生明显不适应寄宿制学校的集体生活,其身心健康发展受到了一定影响。

有的地方在撤并学校过程中强调“撤”,不重视“建”。在布局调整中,大量撤销小规模学校,将撤离的学生并入到中心学校或县镇学校,但对并入学校的办学条件、师资配置等教育资源的供给能力和容纳力缺少科学预测和合理规划,导致并入学校教育教学资源不能满足大规模学生的学习需求,学校教育教学质量无法保证。比如,大办寄宿制学校,但寄宿制学校生活设施(厕所、浴室、床铺等)严重不足,生活管理人员、后勤服务人员、专职保安人员也极为缺乏,难以为学生提供必要的生活、学习条件;并入后的学校出现超大班额,教学效果变差;教师工作负担加重等。

有的地方急功近利,把追求扩大学校规模作为教育政绩或形象工程,一味追求撤并的数量和速度,制定出不切实际的时间表、路线图。

有的地方在布局调整中对被撤并学校的历史和人文价值以及与其当地社区的互动关系缺乏充分了解,只简单地根据学校服务范围、服务人口、学校规模来撤并学校。在我国农村,很多村里的小学校都是农民在自身经济困难的条件下想方设法集资建造起来的,他们对这些学校充满了感情。撤并学校的时候应考虑到农民的心理感受。此外,不少学校对于农村社区的文化传承和村民的文化交流、社会交往等有重要的意义和价值。对于农村来说,村里学校的关闭可能意味着这个村的历史传承和文化发展的终止。

缺少科学规划的布局调整会带来不少教育和社会问题,不仅影响农村学校和农村教育的发展,甚至会影响农村社区的发展。

2.偏重集中办学,忽视分散办学

集中办学的目的是扩大学校规模,产生规模效益。学校规模效益是将规模经济理论假设运用到了教育领域,认为大规模学校教育资源利用效率更高,单位学生教育成本更低。减少单位学生教育成本,节约下来的费用可以用来改善办学条件,并进一步转换成教育质量的提高。在这种思路下,县域教育资源一定的条件下,尤其是在教育资源供给不足的地区,大量分散的村小、教学点等小规模学校被撤销或合并,有限的教育资源被集中到指定的学校,产生了许多大规模学校,扩大了学校的规模效益。在学校布局调整中,集中办学的另外一种表现就是大量举办寄宿制学校。

然而,教育资源的集中并不等于教育资源的优化。学校教育质量的高低与学校规模大小并没有直接的关系。由于布局调整偏重集中办学,不少地区出现了超大规模学校和超大班级,虽然教育资源的利用效率增强了,但却导致学校教学效果和教育质量不同程度的下降。从教学效果来看,学校学生过多时,在不增加教育投入的情况下,势必造成学生与教师的比例过大,不利于师生之间感情的交流和信息的反馈,师生关系趋于疏远。班级规模过大时,班级教学效果可能会变差,容易出现学生缺少足够的教师关注、师生交流不足、学生课堂参与减少、课堂纪律涣散等问题。比起小规模学校,学生在超大规模学校参与集体活动和课外活动的机会和意愿会大大减低。从学校管理方面来看,学校规模过大也会给学校管理带来了新的难度,并且大规模学校的纪律和管理制度趋于更严格,约束性和惩罚性更强,这些会导致师生都对学校满意度变差,对学校的归属感变差,失学辍学的可能性增大。这些都不利于学生学业成就提高,也不利于学校教育质量的提高。学校规模并不是越大越好。

由于布局调整过程中过度强调集中办学、追求学校规模效益,也使得一些本可以在本村就近上学的适龄儿童不得不到别村,甚至是离家很远的地方去上学。这种做法忽视了不同学生和农村家庭对上学路途变远、上学时间变长的反应以及他们的实际需求,因而导致边远贫困地区适龄儿童辍学现象重现,农民家庭教育经费支出增加、义务教育质量下降、农村社区衰落等现象。

适度分散办学是必要的。事实上,分散办学是我国必不可少的办学方式。我国幅员辽阔,农村人口居住分散,在那些边远地区、贫困地区、地理位置特殊和气候条件恶劣的地区,以及民族隔阂、宗教信仰不融合等问题存在的地区,分散办学能保障这些地区的适龄儿童就近接受义务教育。在我国,适龄儿童就近入学权利是受法律保护的。《中华人民共和国义务教育法》的十二条规定:适龄儿童、少年免试入学。地方各级人民政府应当保障适龄儿童、少年在户籍所在地就近入学。《中华人民共和国义务教育法实施细则》第二十六条规定,实施义务教育学校的设置,由设区的市级或者县级人民政府统筹规划,合理布局。小学的设置应当有利于适龄儿童、少年就近入学。就近入学是我国每位适龄儿童的受教育权利,分散办学是保护适龄儿童受教育权利不受损害的重要措施之一。

我国分散办学中的学校多以村小和教学点为主要形式,在这些学校上学的多是社会弱势群体,这些学生能在本村教学点上学,不但能够为其节省直接教育成本,同时也能降低其间接教育成本。分散办学能充分保障这些无法“用脚投票”的社会弱势群体不会因为家校距离远而放弃上学。另外,从教育效果来看,相关研究表明,和集中办学的大规模学校相比,社会弱势群体在小规模学校获得的教育效果可能更好,小规模学校更有利于这些学生的学业成绩的提高。⑮可见,分散办学在促进教育公平和社会公平方面具有积极的现实意义。

无论是集中办学,还是分散办学,办学的根本目的是“培养人”而不是节约教育投入,布局调整的代价不应是适龄儿童受教育权利的损害和农民经济负担的增加。

3.偏重县域内经济发达地区教育的发展,忽视边远贫困地区教育的发展

长期以来,我国实行“城市偏好”的政策导向,直接导致了利益分配向城市人和经济发达地区集中,城乡差距不断扩大。在义务教育领域,我国已经形成了一种以“城市为中心”和经济发达地区为重点的教育政策倾向,城市居民和经济发达地区的利益表达渠道和强度都远远高于农民和贫困落后地区,他们凭着政治压力上的优势而获得更多的、更优质的教育资源和利益。而农民和贫困落后地区则无力阻止那些对他们不利的政策的出台,无力改变义务教育资源分配上向城市人和经济发达地区倾斜的政策。

随着我国城镇化和现代化的快速发展,社会上出现了促进城镇化和现代化发展就是要取消农村学校,向城镇集中的错误观念。受“城市偏好”错误观念和地方政府教育财政压力的影响,在布局调整过程中,一些地方不仅在学校设点上向县镇和经济发达地区靠拢,而且在经费和其他教育资源投入上也偏重县域内经济发达地区学校。那些位于乡镇地带的中心学校、县镇学校始终处于教育资源配置中的优势地位,大量优质教育资源、经费、优秀师资都向这里聚集;而那些位于边远贫困地区的初小和教学点始终处于教育资源配置的最末端,地方政府没有将他们作为教育投入的重点,教育主管部门也没有在那里安排优质的师资和良好的教学设备,甚至任其“自生自灭”。“所有的社会益品——自由和机会、收入和财富、自尊的基础——都必须平等地分配,除非对某一种或所有社会益品的不平等分配将有利于最少受惠者。”⑯最不利者应该得到优先的发展,这才是教育公平和社会公正应该遵循的原则,但在布局调整的资源配置过程中,却恰好相反。

农村中小学布局调整中“农村教育城镇化”倾向造成县域内学校间教育差距拉大,加重了义务教育非均衡发展状况。

4.忽视农村小规模学校教师队伍建设

教师是学校教育质量的根本保证。提高教师专业水平和职业修养是提高学校教育质量最根本的途径。

造成农村学校教师整体素质较差的原因,除了自然条件和生活条件差之外,更重要的是农村教师待遇差、个人发展机会少,在村小和教学点这样的办学条件也差的学校就更留不住优秀的教师人才。根据“以县为主”的教育管理体制,农村教师的工资主要由县级政府负责发放,在经济欠发达地区,县级财政供给能力差,没有能力将农村教师的工资水平提升到国家政策要求的当地公务员平均水平。⑰农村中小学布局调整后,如前文所描述的,农村小规模学校办学条件、生活条件、工作条件并没有得到改善,农村教师待遇问题也并没有得到解决,大量的优秀农村教师设法调往县镇学校或经济较发达的乡镇中心学校。有的教学点各方面条件太差,公办教师不愿去,只好聘请代课教师,教育质量无法保证。

不仅如此,在布局调整过程中地方政府往往将各学校骨干教师和优秀、年轻教师汇集到乡镇中心学校,而年龄大、学历低、工作能力不强的教师往往会“下放”到边远地区的村小和教学点,导致农村边远地区的村小、教学点优质师资严重不足。我们在江西省F县调研发现,该县2010年进行了大规模的农村中小学布局调整,撤并了所有农村初中,原来农村初中优秀、年轻教师及骨干教师全部上调到城区学校,而那些年老体衰、工作能力不强的教师全部留在乡镇学校,那些“民转公”的教师则全部“下放”到农村边远地区初小及教学点等学校任教。⑱在教师自身流动意愿和地方政府提高教育资源利用效率指导思想的双重作用下,村小和教学点等小规模学校的教师水平“被”下降。

布局调整后,农村小规模学校教师仍然缺少在职培训机会。一方面,教学点等小规模学校教育经费不足,没有多余经费支持教师接受在职培训。教学点等小规模学校的办学经费和其他学校一样,是按照学生数量来划拨的,小规模学校学生人数少,教育经费就少,其学校日常运转都难以为继,根本拿不出钱支持教师去进修培训,当然也不可能有钱请校外优秀教师到学校来传授教学经验和进行教学指导。布局调整后,教学点在行政关系上隶属于中心学校,在经费和人员管理上的需求都需要经过中心学校批准。经济欠发达县的中心学校自身发展经费尚显不足,没有余力满足教学点额外教育经费的需求。另一方面,教学点等小规模学校教师教学任务繁重,教师无法脱岗接受在职培训。农村学校教师编制也是依据学生数来确定的。小规模学校学生少,教师编制也少。为尽量开齐国家规定的义务教育学校课程,教学点教师多为包办上课,或是一个人教授多个年级、多门课程。他们普遍工作量大,缺少足够的时间和精力参加在职业务培训。大量农村教学点教师很少或从没有进行过在职培训。对教学点这样的学校来说,一位教师的专业水平就可能决定一所学校的教育质量。对小规模学校教师专业水平的忽视几乎等同于放弃在小规模学校接受教育的适龄儿童的未来。虽在同一个地区,适龄儿童因为在不同学校就读而不得不接受教学水平相差较大的义务教育,这是极不公平的。

教师素质的差距带来学校间教育质量上的差距,使得高质量的义务教育均衡发展无法实现。

促进县域义务教育均衡发展,当务之急就是要解决农村中小学布局调整中出现的各种问题,要解决这些问题,就必须采用“公平优先”的教育资源配置原则,通过合理配置教育资源,促进教育公平、提高学校教育质量;在教育资源配置过程中,县级政府应该确保教育资源投入向农村学校、小规模学校倾斜,不断缩小校际差距。

注释

①王定华:《关于我国农村义务教育学校布局调整的调查与思考》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2012年第6期。

②陈琴、伍春荣:《中国小学教育质量稳步提升——中国教育发展系列报告和中国义务教育质量监测报告》,2012年6月5日,中国教育科学研究院网站,http://www.nies.net.cn/zy/wjdc/201206/t20120605_305170.html,2014年2月9日。

③⑤《麻城学生扛课桌上学调查:撤点并校致资源失衡》,《新京报》2012年9月10日。

④⑦⑨⑩⑫⑬⑭⑱文中调研资料和数据来自华中师范大学“中国中西部地区农村中小学合理布局结构研究”课题组对6个省38个县市的调查,华中师范大学“我国义务教育均衡发展改革研究”课题组对11个省60个县市的调查,以及华中师范大学“寄宿中小学问卷调查”对2个省5个县市13所学校的调查。

⑥教育部发展规划司编:《2010年全国教育事业发展简明统计分析》,内部发行资料,2011年4月。

⑧⑪秦玉友、赵忠平:《农村教育发展状况调查》,《中国教育报》2014年1月13日第3版。

⑮Slate,John R.,Craig H.Jones.“Effects of School Size:A Review of the Literature with Recommendations.”http:www.docin.com/p-413961268.html.

⑯Rawls,John.ATheoryofJustice.Oxford:Oxford University Press,1971,303.

⑰我国多个教育政策文本中明确规定教师平均工资水平不得低于当地公务员的平均工资水平。如2006年颁发的《义务教育法》中规定:教师的平均工资水平应当不低于当地公务员的平均工资水平。国务院2012年发布的《关于加强教师队伍建设的意见》强调,要“依法保证教师平均工资水平不低于或者高于国家公务员的平均工资水平,并逐步提高,保障教师工资按时足额发放”。但目前我国各地对此政策执行情况并不理想,大多数农村中小学教师只领取了国家规定的工资,没有达到当地公务员平均工资水平。