陈界仁“创噪”的时间层

2014-11-21

实时发生的“事件”都会在发生到发生之后掺杂着这个时间里所带入的意识和想象,甚至是感知的“行动反馈”,更何况是处在一个大的历史“沉积”中暂时停滞的“事件残留”。这就好像一个“事件”发生的背景占有了它所跨越的所有时间里“交叉的空间”,因为这个“交叉的空间”也是一次事件之后延展出来的另一种历史身份和背景的转变,同时带着社会对它的历史考验,并且这种空间是反复叠加的,所以说在历史中沉淀下来的这个事物已不是眼前的这个表象。似乎艺术家陈界仁影像中的历史就是处于“行动的状态”中,就像他的新作品《残响世界》中的“残响”,他认为“每个个体即是各种历史、文化、现实等的残响‘堆积层,也是进行多重辩证时的最初场域。”陈界仁是把其中的记忆和时间感重新回到自身的感知中,也是某种“抗争”。

历史中每一个阶段的发生、争执变迁、场域的遗留都是在变化的,同时在发生之前也是未知的,但总归会遗留给当下社会一种继续扩延的反响。历史作为一种事实、信息的记载和知识问题的反思,都是可以重新理解和架构的,就像把不同“残响”的时间层剖析开去重新提取,这也正是陈界仁对待艺术提出的“创噪”。他作品《残响世界》是关于乐生疗养院与乐生保留运动的历史事件,他抓住了每一个空间内的人,如不同时间入院的院民、继续进行乐生保留运动的年轻学生、工地现场中的外籍劳工、照护院民的外籍看护,以及每天经过这个现场外围的路人,他们都带着记忆和时间感经验,从而和自身的感知、记忆经验形成对置,也有情感“摩擦”,所以这里的时间是多层的。

陈界仁的所有影像似乎都对社会性,甚至政治性有关注,甚至是在影像中呈现出一种主观的“抗争”,他对体制和反体制的运动都抱有敏感和警惕,对他而言“从对体制的反思,到对反体制运动的反思,所形成这一系列多重辩证的‘非合式思辨,是我们建构自身反省意识的必要历程。”所以他的艺术是去松动人们意识形态的经验,启动人们对于事件、历史另一种角度的“静思”。

I ART:在“太平广记” 展览中,关于你的作品《残响世界》的相关对话,你谈到 “艺术家要做的是一种“创噪”的工作,能谈谈你创作中对生活的提取、思考到呈现的过程是怎样发展的?

陈界仁:“太平广记”的展前座谈会“残响世界抗历史减噪?”,是由黄孙权老师写的提纲,其中最关键的问题是:吾人如何抗拒日常生活与历史化减噪残响之作用?简言之,我们如何抵抗已穿透在我们的日常生活、思维方式、欲望与感知构造中的生命政治,众所皆知,生命政治是傅柯对权力机制与资本主义结合后,如何进行生命治理的观点。所以我才会提到艺术家要做的是在日常生活中,如何进行“创噪”的工作,也就是如何在主流的正、反意见外,提出某种“非合”的异议想象与实践,以及如何创造一个可多重辩证的“回返空间”──一个我们可在其中反复辩证后,再以新的想象返回“现实”的中途驿站。

残响的原意是:来自多种不同音源的回音,混合在一起的中间状态。而中文的“世界”一词来自佛经,指的是由无数小千世界,构成的大千世界,所以不能用西方语境指的世界(World)去理解。如果我们再把佛教描述的大千世界中的等级制去除,那么,我们的身体与“意识”,即是某个残响世界。因为每个个体即是各种历史、文化、现实等的残响“堆积层”,也是进行多重辩证时的最初场域。

至于创作前,如何从“对生活的提取、思考到呈现的过程是怎样发展的?”,老实说,我没有什么聪明的方法,就只是“慢慢来”。我的意思是:我不会先去预想我要“创作”什么,而是反过来,尽可能去思考我们的生活为何会处于当前的状态?它是怎么形成?怎么支配我们的思维、感知与想象?而我们又可以提出什么样“非合”式异议与实践?

现实是如此的复杂,但只要我们持续观察、反复思辨,久了,自然会有一些感受与想法浮现,当然我不可能用一套固定的观察与思考模式,去看复杂的现实。所以,每件作品都是我观察与思考很多年后,在某种因缘汇聚下,才开始着手创作。总之,我只有这个 “慢慢来”的方法。

I ART:《残响世界》关于乐生疗养院与乐生保留运动的历史事件,但它承担的不仅仅是某一个时间层的事件重述,甚至是多层时间、事件叠加的残响,那你在创作之前是如何“启动”你要的这个时间呢(也是你之所以去呈现的“有效性”之处)?

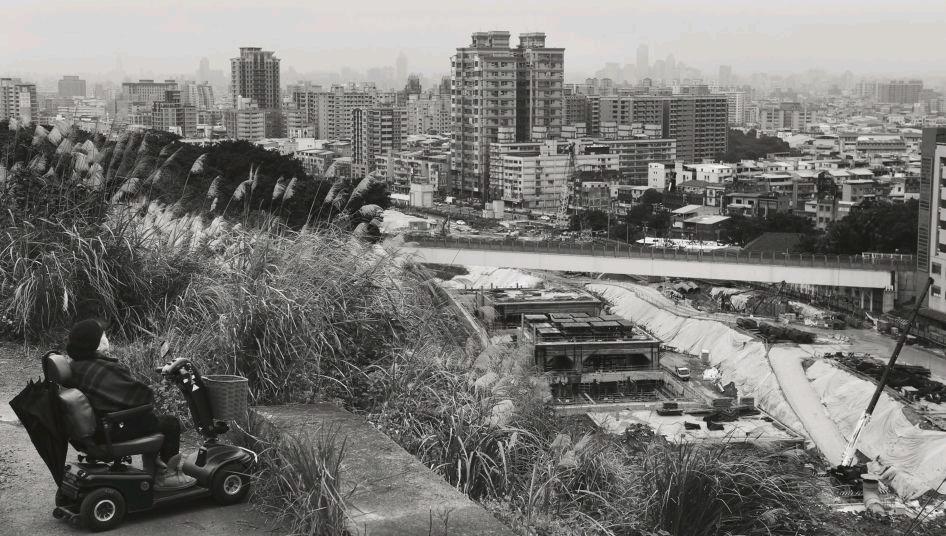

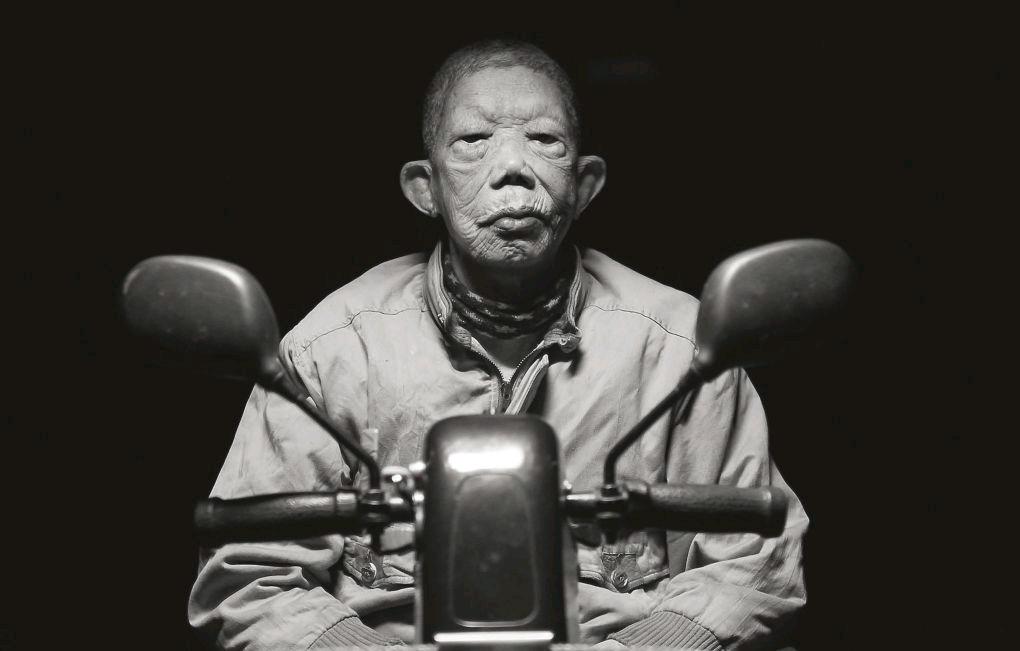

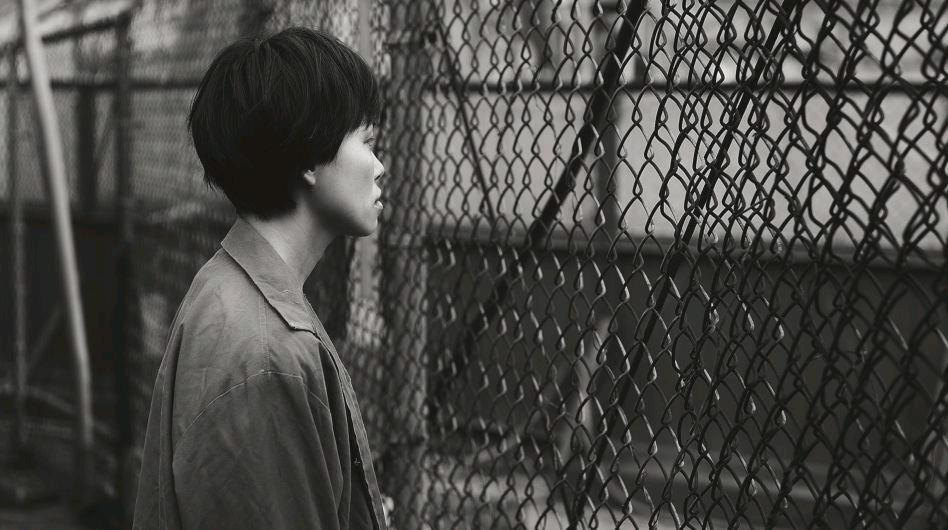

陈界仁:我们总是在各种事件发生的“之后与之前”,总是处在某个“过渡”的时刻。如果我们搁置如钟表刻度上的理性时间观,那么每个地方的每个时刻,都是多层时间与事件交叠的所在。以被拆除百分之七十后的乐生疗养院现场为例,其中既有从1930年至今的乐生疗养院残余院区、1993年动工兴建的医疗大楼,2008年动工至今的捷运维修机厂工地,以及捷运维修机厂开工后,因地层龟裂、滑坡,而使得原先住在旧院区的院民,被迫暂居的临时组合屋等空间。而这每一个空间内的人,如不同时间入院的院民、继续进行乐生保留运动的年轻学生、工地现场中的外籍劳工、照护院民的外籍看护,以及每天经过这个现场外围的路人,都带着各自的记忆与时间感,交错与并存在这个现场中。这既是我们日常生活中的常态,也是每一秒都在发生的流变。

我没有刻意去寻找什么特殊的时间观,或觉得哪一个时刻,是讨论事件与时间的关键点,我只是从这个不断流变的时间长河中,寻找发生在不同时间层中,可以帮助我或我们,进行多重辩证的人与事。换句话说,不是我去“启动”了什么特殊的时间,而是这些本来就存在的多层时间与事件,“启动”了我想去做些什么的动力。至于最后完成的作品,是不是具有某种呈现上的“有效性”?因为观众也是流变的,对某些观众而言,他可能从作品中接收到与其可发生共感的部分,但对另一些观众而言,他可能完全不感兴趣。总之,我没办法预测什么是作品呈现时的“有效性”,我只是尽可能忠于我在现场中,被唤起的感受。

举一个《残响世界》第二段《种树的人》的一个镜头为例──这个镜头是穿过已没有房子,孤悬在荒烟蔓草中的两扇门后,停在像立碑或墓碑的残余屋柱前,看着一片杂草丛生的树林。我们拍这个镜头时,第一段影片的演出者张芳绮问我:你知道从这里看过去,以前是什么地方?我说:是被拆除的旧纳骨塔。事实上,事前我并没有去核对旧地图,确认从这里看过去,以前是什么地方?但在拍摄前,每次经过这片不起眼的树林时,总觉得“这里”在跟我“说话”,所以后来才会想拍这个镜头。我不是要说什么特殊经验,而只是我总觉得“万物有情”──当我们花够长的时间,仔细去看和聆听每个现场中的人、事、物时,总会从那些看似平凡或微小事物中,看到或听到什么。影片中,并没有说明这是什么地方,我也不知道观众看这个镜头时会联想到什么,但对我而言,这个镜头中,就包含了多层时间与事件,以及某种我无法用语言说清楚的状态。

I ART:你的作品大都像是一种带着“主观”的抗争,能结合早期的《加工厂》、《帝国边界》等系列作品和《残响世界》,谈你对这种“主观”式“抗争”的想法?

陈界仁:你谈到“主观”的抗争,让我想到龙树的《中观学》里,谈到类似:“主观”的不存在,客观世界也不存在的观点。如之前所说,我们本身即是各种历史、文化、现实等的残响“堆积层”,也是进行多重辩证时的最初场域。所以当我们在讨论任何“现实”问题时,同时也是在讨论我们自身的意识与想象,这之间是无法切割的,因为它们总是复杂地相互交缠。

我对社会议题感兴趣的原因,自然来自我生命历程中的具体经验。我们都知道美学的原意是表达感性的技术,而无论景观社会或生命政治,所欲操控的即是人的感知模式,操控了人的感知模式,即操控人的生命价值观、欲望构造与社会想象,所以艺术的“政治性”,不但需反思可见的政经治理模式,也需同时反思当前主流机制所植入的感知模式。“抗争”对我而言,也意谓是与这双重或多重治理模式的对辩与对抗,我们除了试着提出“非合”式的异议外,同时也应实验让观者在接收这些异议想象的同时,觉得这是“不够”的方法,因为只有“不完整”、“片断”、“不够”的存在,才可能让观者产生可以接续做些什么的想象,艺术与现实的关系,才会以“动词/动态”的方式开启,而不会只止于作品的“内部”。

对我而言,“抗争”不只是反对既有体制的不公制度(当然这是绝对必要的),但运动者在反对既有体制的不公制度,并提出可能更公平的解决方案时,这个解决方案,也可能生产出另一种不公平或新的排除构造。我的意思是:从对体制的反思,到对反体制运动的反思,所形成这一系列多重辩证的“非合”式思辨,是我们建构自身反省意识的必要历程。同时,无论资本主义、新自由主义、生命政治等,都是“人”发明出来统治“他人”的治理形式,所以“抗争”不能只停留在统一或二元论式的“反”,更要避免落入形式多样性与情感调度式的“反”。

关于“主观式的抗争”,除了龙树提到:“主观”的不存在,客观世界也不存在的观点外,我总是关心当“事件”似乎已成“定局”后,“定局”是否即是“终局”的问题?以《加工厂》来说,我们拍摄时,距离1996年,女工们在资方恶性关厂后,为了要求“台湾政府”帮她们向资方索讨应得的退休金、资遣费和工资,而采取过如瘫痪高速公路、铁路等激烈抗争行动,也已经过了7年。在抗争高潮过后,事实上,已没什么人和媒体关心这件事。而女工们不是不知道如何诉说,更不是没有能动性,她们从1996年到2003年的7年时间里,早已跟媒体、政府官僚诉说过无数次,更已听过太多从未兑现的承诺。我认识她们后,自然会想:难道事情就这样结束了吗?《帝国边界》系列和《残响世界》也是大致情况。相对于具体的社会运动,文化生产当然不可能单独达成任何立即有效的改变,事实上,也没有谁不知道女工们的处境与整个资本主义的本质与发展有关,那么问题出在哪里?不就是与生命政治所植入的欲望构造有关,文化生产虽然不可能改变女工们的现实处境,但却可能点点滴滴改变当前的思维与欲望构造的模式。我的意思是:当我们从当前现实的“定局”出发,展开另一种想象时,也是在改变、松动目前的思维与欲望构造,同时也是将一场社会运动所生产出的后延性,进行再扩延与触发更多异议想象的“创噪”。

I ART:在作品《残响世界》中能解读到极强的“政治性”和“社会性”,不完全是在一个政治的社会处境下取材,而是在影像的内部本身能看到带有“政治性”和“社会性”的“行动感”,对此你是如何看待这两点的?

陈界仁:“政治性”和“社会性”本来就存在所有人的身上,而乐生保留运动更是一个横跨十几年的社会运动,如果我们把时间往前推,从1927年日本殖民政府开始建乐生疗养院算起,这其中几乎涵盖了日本殖民时期的殖民现代性,冷战、反共、戒严时期的戒严意识,当代新自由主义后的生命治理等政治状态,同时有无数人在不同的历史阶段,卷入乐生疗养院的历史和乐生保留运动中。所以当我看着某个院民的脸孔,院区内的某个空间或物件时,那些曾经在此发生,但我们已“看不到”的人与事,依旧以残响的形式继续存在于此的痕迹。我的意思是:虽然影片里没有说明这些事,但那些事都还继续回荡。我们都知道影像史讨论过那些包括影像、声音、词语、时间、叙事策略、场面调度、蒙太奇、投射装置与观者位置等之间如何进行“政治性”辩证的理论与知识,但对我来说,这些形式虽然有它在影像发展史中的历史意义,但我既不想陷在这些理论框架中,也不觉得有什么形式永远具有“政治性”和“社会性”,因为它们总是可以被质变的。我宁可用一种更基本的态度,来思考影像的“政治性”──人本身就是一个比影像机器更复杂的影像载体与生产源,只要我们以“身体性”的方式,与拍摄对象、环境进行各种形式的长期对话,那么他们/它们自然会反过来告诉我们该如何做。这并不是什么神秘学式的方法,反而是非常“物质性”的,以乐生疗养院为例,我们只要进行挖掘,就会“看到”不同历史时期的反抗形式,譬如1935年,日殖时期台湾重要的反殖文化行动者卢丙丁,被日殖政府以患汉生病之名,强押进乐生疗养院后,从此音讯成谜。对我而言,他并没有消失,反而在近八十年后,我们才真正看到他的“存在”与能给我们的启发性。包括这十几年来的乐生保留运动都没有消失,而是以各种形式继续扩延。我的影像中如果有某种“行动感”,或采取某种具“政治性”的影像叙事策略,是因为这个复杂的“现场”启发我该怎么做,而不是我先去预想电影理论书籍上讨论什么才是具“政治性”的拍摄方式。

I ART:为什么你的影像情境中都有一种相对“凝视”的感觉?

陈界仁:以前我会想试着解释什么是“凝视”,但现在我了解这不可能说清楚,那不只关于影片“时间”的长度问题,我有的镜头事实上非常短。如果我的影片里有一种“凝视”感,或者像高士明老师说的“逼视”,我想只是我在拍摄前,花够长的时间去“看”这一切,直到他们/它们成为我的身体记忆,或者,我成为这个现场中的一部分。(采访/撰文:李宁)