浅析东晋龙亢桓氏江左的地域选择

2014-11-12丁振伟

丁振伟

(南京师范大学社会发展学院,江苏南京 210092)

谯国龙亢桓氏从历史渊源上来说是东汉累世的经学世族。刘宋范晔曾谓:“中兴而桓氏尤盛,自荣至典,世宗其道,父子兄弟代作其师,受其业者皆至卿相,显乎当世。”[1](卷三十七《桓荣传》)但是,经过正始十年(249)的“高平陵之变”后,桓氏家族受到了重创,成为“刑家”之族,族单势孤。然而,在桓彝渡江后的数十年间却迅速成为东晋的执政家族,甚至一度取而王之。虽然这其中的原因较多,但一个重要的原因,便是与桓氏在江左的地域选择有着密切的关系。正如田余庆先生所说“在东晋门阀政治中,某一士族秉权而能久于其任者,一般都是昆弟众多而且名重一时,分局内外,彼此呼应,以维持家族势力于不衰。……只有谯郡龙亢桓氏由于族单势孤,虽温居上游分陕二十余年,兄弟中仍无一人得居朝廷显职。”[2]在朝廷没有族人辅助的情况下,桓氏家族只能更加重视地域的选择与发展,通过以外制内,来弥补自身的劣势,最终达到掌握政权的目的。其家居之地、崛起之地、称霸之地皆为桓氏家族的迅速发展、地位的提高提供了更为有利的条件。本文就试图从这方面来予以进一步的分析。

一、桓氏家族的家居之地——宛陵

考据史籍,在“永嘉之乱”前,桓彝已南下避难。“元帝为安东将军,版行逡遒令。寻辟丞相中兵属,累迁中书郎、尚书吏部郎,名显朝廷。”[3](卷七十四《桓彝传》)田余庆先生亦说“桓彝初来时,司马睿犹为安东将军,在永嘉五年(311)五月以前。……后来,桓彝应司马睿辟命,过江为丞相中兵属,其事不得早于建兴三年(315)司马睿为丞相之时。”所以桓彝南下时间最迟不晚于永嘉五年(311)五月。又,“俄而洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七。”“(永嘉五年<311>六月)丁酉,刘曜、王弥入京师。”[3](卷五《怀帝纪》);“异哉,晋氏之有天下也。自洛阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓。”[4](卷五《邑里》)可知,在永嘉五年六月,洛阳陷落后,西晋开始了大规模的“衣冠”、流民南渡。而桓彝最晚也应在永嘉之乱的前一个月开始南下。但是,因为此时桓彝身份与地位较低、族单势孤,所以并未能够过江,而是滞留在江北。结合史书与《东晋门阀政治》可知,直至太兴三年(320)桓云出生时,桓氏家族至多7人而已:桓彝母(不定)、桓彝、孔宪(妻子)、桓温、桓云、桓猷、桓赤子(不定);即使到了咸和三年(328),亦不过9人而已(桓豁、桓秘、桓冲)。对此,田先生有如下叙述“司马睿对于自己不甚信任的甫来人物,常阻之于江北,按其原有的位望及南来时拥有的势力,分别板授州郡、将军名号。……桓彝南来止于江北逡遒,……其原来位望之低以及南来势力微不足道,自想可见。”[2]所以,直至建兴三年(315)司马睿为丞相之后,桓彝才能够南渡至建康担任丞相中兵属。

另外,据陈寅恪先生所述“避难之人群中其社会阶级亦各互异,其上层阶级为晋之皇室及洛阳之公卿士大夫,中层阶级亦为北方士族,但其政治社会文化地位不及聚集洛阳之士大夫集团,除少数人如徐澄之、臧琨等外(见晋书九一儒林传徐邈传),大抵不以学术擅长,而用武勇擅战著称,下层阶级为长江以北地方低等士族及一般庶族。以地位卑下及实力薄弱,远不及前二者之故,遂不易南来避难。”[5]而桓彝应该属于陈寅恪先生所说的下层阶级之中。虽说之后担任了丞相中兵属,但是其家族地位与实力并未有很大的改变,所以其根本无力“求田问舍”于建康与京口晋陵一带。又,“下层阶级大抵分散杂居于吴人势力甚大之区域,既以人数寡少,不能成为强有力之集团。……建业本为孙吴旧都,吴人之潜在势力甚大,又人口繁庶,其经济情势必非京口晋陵一带地广人稀空虚区域可比。……新都近旁既无空虚之地,京口晋陵一带又为北来次等士族所占有。”[5]桓彝最终被迫选择侨居于宣城郡的宛陵县。“及敦平,以功封万宁县男。丹阳尹温峤上言:‘宣城阻带山川,频经变乱,宜得望实居之,窃谓桓彝可充其选。’……彝上疏深自捴挹,内外之任并非所堪,但以坟柏在此郡,欲暂结名义,遂补彝宣城内史。”[3](卷七十四《桓彝传》)由此可知,在王敦之乱平息时,桓彝早已选择了宛陵作为家居地,其母亲的“坟柏”①田余庆先生在《东晋门阀政治》中亦认为“所谓‘坟柏’非父葬,应指母葬。”;王素先生在《论述东晋桓彝之功业》(《中国史研究》2005年第1期)中,提出了不同见解。他认为桓氏自高平陵之变后,就南渡至宣城,且已经历经四世,此处的“坟柏”是桓氏的祖坟;而杨恩玉先生在《东晋宣城内史桓彝墓考辩》(《东南文化》2010年第1期)中,亦认为此处的“坟柏”是桓彝母亲的坟茔,并对此进行了详细的考证。亦安葬于此。同时,桓彝亦想通过“暂结名义”,加强桓氏家族与宛陵的联系。此后,直至咸和三年(328)六月,桓彝一家都居住在宣城。在这近四年的时间里,桓彝主要做了二件事。第一,是在咸和二年十一月前,主要是致力于治理战乱后的宣城。“二年,……十一月,豫州刺史祖约、历阳太守苏峻反。”[3](卷七《成帝纪》);“宣城阻带山川,频经变乱。……在郡有惠政,为百姓所怀。”[3](卷七十四《桓彝传》)同时,为了加强宣城与建康的安全,桓彝还修建了宛陵城,这是宣城最早的城市建设。“武帝元封二年(前109),为丹阳郡,治今宣城之宛陵县。”[6](卷三十五《州郡一》);“汉武帝改为丹阳郡,领县十七,理宛陵,即今理是也。……周封楚子熊绎于此,汉丹阳郡亦理此城,俗传晋桓彝所筑。”[7]令人遗憾的是,因为时间紧凑的缘故,宛陵城修得不够坚固,“彝以郡无坚城,遂退居广德。”[3](卷七十四《桓彝传》)以致桓彝在苏峻之乱后不久,就被迫退居广德。第二,便是抵抗苏峻之乱。自苏峻之乱爆发后,桓彝便积极抵抗,但是因为“郡兵寡弱”、“王师败绩”,在经过数月的坚守后,最终于咸和三年(328)六月,以身殉国。之后,由“宣城人纪世和率义故葬之”,最终葬于宛陵其母之侧②关于桓彝的墓地所葬之处历来有泾县、宣城(宛陵)两处之争。本文所采用的是葬于宣城(宛陵)之说。具体情况请参见杨恩玉:“东晋宣城内史桓彝墓考辨”,《东南文化》2010年第1期。,进一步加强了宛陵作为桓氏家居地的地位。

此后,作为家居地的宛陵,主要是作为桓氏在江左的祖葬及归隐之地。“母孔氏卒,上疏解职,欲送葬宛陵,诏不许。……温葬毕视事。”[3](卷九十八《桓温传》)在永和十年(354)至十二年(356)间,桓温母亲孔宪去世后,为了与其父合葬,桓温亦从江陵送母亲灵柩回宛陵。“魏晋时期,盛行夫妻合葬。上至皇室下至贵族官僚,除个别特殊情况外,基本上都是夫妻合葬。”而其弟桓云亦在宛陵为母亲守孝三年。“遭母忧去职。葬毕,起为江州刺史,称疾,庐于墓次。诏书敦逼,固辞不行,服阕,然后莅职。”[3](卷七十四《桓云传》)桓冲病逝后,亦是从江陵归葬宛陵。“及丧下江陵,士女老幼皆临江瞻送,号哭尽哀。”[3](卷七十四《桓冲传》);“桓冲不葬江陵,……属于归乡从祖葬的常例,故史书不载葬地。只有人葬在为官地、死亡地,而该地又不是他的家乡的特殊情况下,史书才特为标出。”[8]而桓秘在官场失意后,亦归隐宛陵,效仿谢安“隐居东山”,以图再起。“秘亦免官,居于宛陵。……秘于是废弃,遂居于墓所,放志田园,好游山水。……秘素轻冲,冲时贵盛,秘耻常侍位卑,故不应朝命。”[3](卷七十四《桓秘传》)据上亦可推出除了因桓温葬于姑孰和死于桓玄之乱的桓氏族人外,其他族人应该都葬于宛陵。“昔中原丧乱,流寓江左,庶有旋反之期,故许其挟注本郡。

自尔渐久,人安其业,丘垄坟柏,皆已成行,虽无本邦之名,而有安土之实。”[3](卷七十五《范宁传》);“而丧乱缅邈,五十余载,先旧徂没,后来童幼,班荆辍音,积习成俗,遂望绝于本邦,宴安于所托。”[3](卷九十八《桓温传》)可知,在桓氏家族人员心中,其虽仍然自称是谯国龙亢桓氏,但已渐渐将宛陵作为桓氏的“安土”、家居之地,龙亢桓氏实际上已经成为了宛陵桓氏。

二、桓氏家族的崛起之地——江陵

考据史籍,在桓彝捐躯后,刚有起色的桓氏家族又有衰落之势。桓温凭借自身的努力与其父的恩泽,最终于永和元年(345),出任荆州刺史,成为真正的一方诸侯。“永和元年(345),……以辅国将军、徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆司雍益梁宁六州诸军事,领护南蛮校尉、荆州刺史。”[3](卷八《穆帝纪》);“故《晋书》:桓元子以永和元年督荆州,镇夏口。八年,迁江陵,始营造城府。”[9](卷一百四十六《荆州总序》)由此可知,桓温在永和元年(345)出任荆州刺史后,仍然出镇夏口。直至永和八年(352),桓温才移镇江陵,真正开启了桓氏家族的崛起之路。又,“湖广之形胜,在武昌乎?在襄阳乎?抑在荆州乎?曰:以天下言之,则重在襄阳;以东南言之,则重在武昌;以湖广言之,则重在荆州。……桓温有用襄阳之力,而无其诚。”[10](卷七十四《湖广方舆纪要》);“自中兴以来,荆州所镇,随宜回转。臣亡兄温以石季龙死,经略中原,因江陵路便,即而镇之。”[3](卷七十四《桓冲传》);“及石季龙死,温欲率众北征,先上疏求朝廷议水陆之宜,久不报。时知朝廷杖殷浩等以抗己,温甚忿之,然素知浩,弗之惮也。以国无他衅,遂得相持弥年,虽有君臣之迹,亦相羁縻而已,八州士众资调,殆不为国家用。”[3](卷九十八《桓温传》)由此可知,桓温移镇江陵的表面原因是因为江陵出兵方便,可以趁机收复中原;而其真正的原因则是想以江陵为根据地,进而控制荆楚,对于收复中原则“无其诚”。在桓温迁镇江陵前后,一方面,在与朝廷的对峙中,加紧控制荆楚,掌控“八州士众资调”[3],大修江陵城。据李步嘉先生所述“江陵城地东南倾,故缘以金堤,自灵溪始。桓温令陈遵造。遵善于方功,使人打鼓,远听之,知地势高下,依傍创筑,略无差矣。城西有栖霞楼,俯临通隍,吐纳江流,城南有马牧城,西侧马径。”[11]另一方面,亦是在等待殷浩北伐失败后,自己以“北伐”之名,巩固荆楚,壮大声望,提高桓氏家族的地位。

永和十年(354)与十二年(356),桓温相继从江陵进军北伐。但是因为桓温志不在北伐,“公不远数千里,深入寇境,长安咫尺而不渡灞水,百姓未见公心故也,所以不至。”[3](卷一百十四《王猛传》)再加上朝中的阻扰,两次北伐的成果皆未能够保存。但是,通过两次北伐获胜,桓温声望大增,巩固了荆楚的统治。“升平三年(359),……十一月,封太尉桓温为南郡公”;“兴宁元年(363),……五月,加征西大将军桓温侍中、大司马、都督中外诸军事、录尚书事、假黄钺。”[3](卷八《穆帝纪》)又,“南郡(汉置。统县十一,户五万五千。)江陵(故楚都。)”[3](卷十五《地理下》);“今之荆州,理于江陵县。……晋平吴,置南郡及荆州。领郡十九,理于此。东晋以为重镇。”[12](卷一百八十三《州郡十三》)由此可知,江陵既是荆州的治所,亦是南郡的治所。而南郡作为桓温的封国,进一步加强了桓氏对江陵、荆州的控制。同时,因为族单势力孤以及朝廷的猜忌,在朝中无法安排桓氏子弟的情况下,桓温亦在荆楚不断重用兄弟子侄,特别是自兴宁二年(364),桓温离开江陵移镇赭圻后,将荆楚地区完全托付给了桓豁与桓冲,成为桓温强有力的后盾。这不但提高了家族的地位,亦为桓氏家族长期统治荆楚提供了条件。

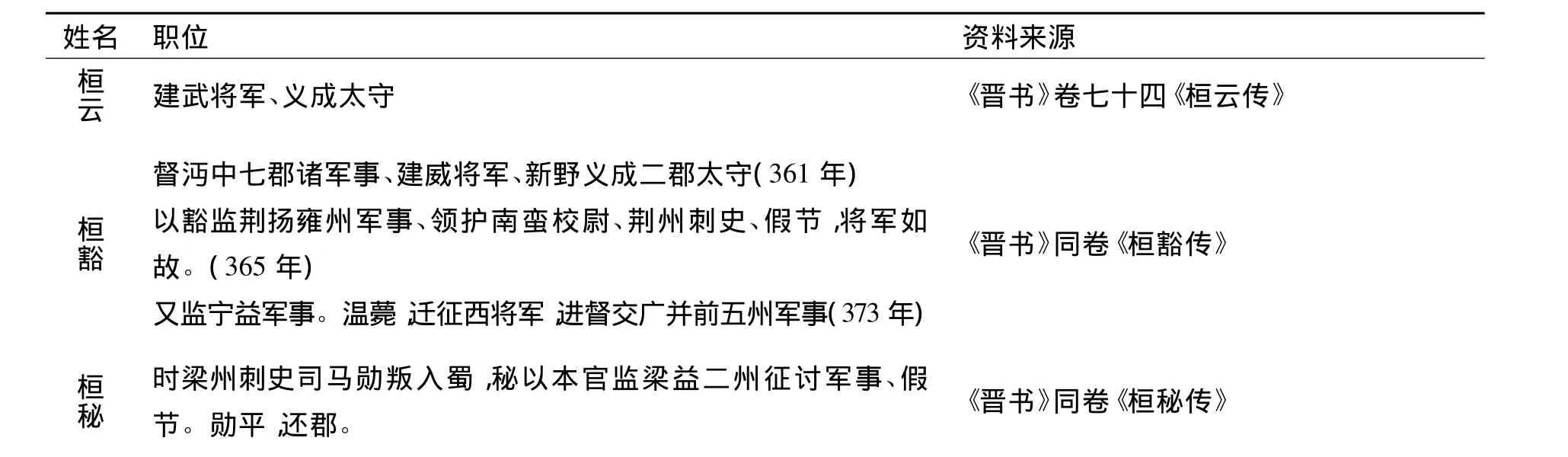

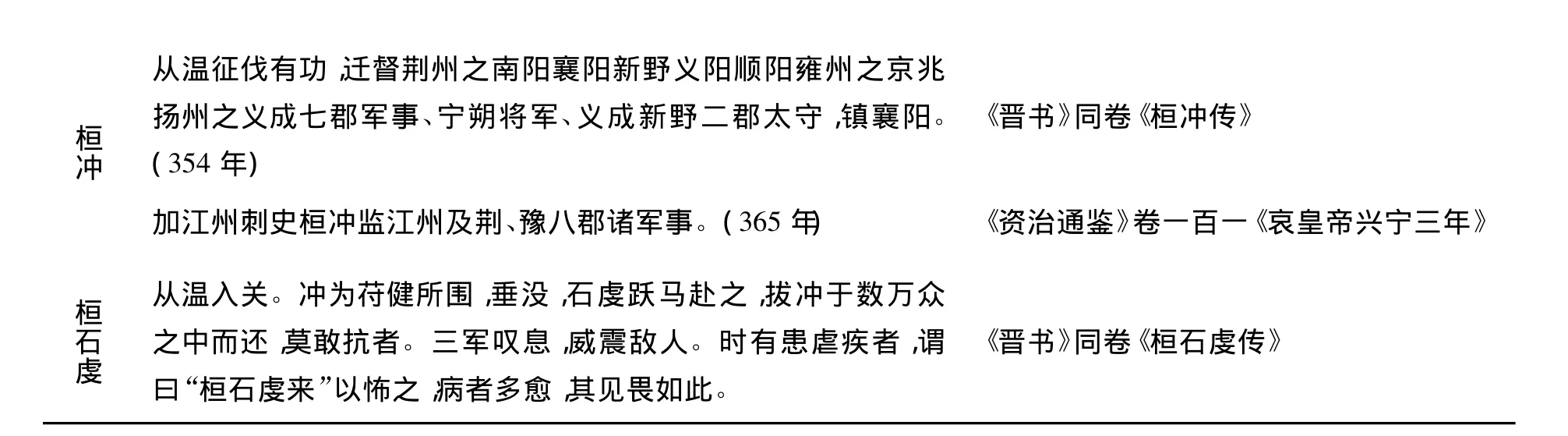

表1 桓氏家族的崛起

自太元二年(377)桓豁病死后,桓冲急忙接任荆州刺史,从姑孰赶往江陵,全力巩固桓氏的大本营。但因为苻坚强盛,桓冲被迫移镇江南的上明。此后,荆州的治所,一直在上明,直至“太元十四年,王忱还江陵”[13](卷十五《州郡下》)。自桓石民去世后,桓氏家族暂时失去了对江陵、荆州的控制,逐渐走向衰落。但是因为“桓氏世莅荆土”[3](卷七十四《桓石民传》),所以在江陵、荆州仍具有很大的影响力,“时谢族方显,桓宗犹盛。”[3](卷九十一《范弘之传》);“及镇荆州,威风肃然,殊得物和。桓玄时在江陵,既其本国。且亦叶故义,常以才雄驾物。”[3](卷七十五《王忱传》);“玄在荆楚积年,优游无事,荆州刺史殷仲堪敬惮之。……初,玄在荆州豪纵,士庶惮之,甚于州牧。”[3](卷九十九《桓玄传》)而正是凭借这种影响力,才使得桓玄在受到压制的情况下,仍然能够迅速崛起。“年二十三,始拜太子洗马,时议谓温由不臣之迹,故折玄兄弟而为素官。”[3](卷九十九《桓玄传》);“检,孝武帝纪,太元十七年(392)十月,王忱死。……玄以九月出为太守,旋去职,还都,见道子。而十月已在江陵,则其义兴任,不过十许日耳。”[14]由此可知,桓玄自太元十七年(392)短暂出任义兴太守后,基本上都居住在江陵。桓玄在江陵表面上,“优游无事”、“豪纵”,实际上则是等待适当的时机,以俟东山再起。“及中书令王国宝用事,谋削弱方镇,内外骚动,知王恭有忧国之言,玄潜有意于功业。”[3](卷九十九《桓玄传》);“桓玄志趣不常,每怏怏于失职,节下(殷仲堪)崇待太过,恐非将来之计也!”[15](卷一百八《烈宗孝武皇帝》)在接下来的朝廷与方镇的斗争中,桓玄凭借桓氏家族在江陵、荆州的声望与殷仲堪的力量,再次控制了荆楚地区,桓氏得以重新崛起。在桓氏重临荆州后,桓玄利用孙恩之乱,“建牙聚众,外托勤王,实欲观衅而进”[3](卷九十九《桓玄传》),以积蓄力量。凭借着江陵、荆州的力量,桓玄于元兴元年(402),东进迎击司马元显,开始了其称霸之路。其后,桓伟、桓石康亦相继出任荆州刺史。此后,桓玄与桓谦在落魄之际,亦是以江陵作为其崛起之资。“于是大修舟师,曾未三旬,众且二万。”[3]“谦于道占募,百姓感冲遗惠,投者两万人。”[3](卷七十四《桓谦传》)

三、桓氏家族的称霸之地——姑孰

“控据江山,密迩畿邑。自上游来者,则梁山当其要害;自横江渡者,则采石扼其咽喉。金陵有事,姑孰为必争之地。东晋以后,尝谓京口为北府,历阳为西府,姑孰为南州。而南州关要,比二方为尤切,地势然也。”[10]正是因为这种独特的地理位置,使得姑孰在历史上尤其是六朝时期显得尤为重要。在桓温入驻姑孰之前,无论是永昌元年(322)的王敦之乱还是咸和二年(327)的苏峻之乱中,都曾占领姑孰,进而进入建康,掌握政权。正因为其地理位置之重要,在朝中无人的情况下,为了以内制外,控制朝廷桓温才不惜离开经营近二十年的江陵,东进姑孰。但是,在朝廷极力阻拦下,此次桓温入驻姑孰可谓一波三折。

“隆和初,寇逼河南,太守戴施出奔,冠军将军陈祐告急,温使竟陵太守邓遐率三千人助祐,并欲还都洛阳。……又加侍中、大司马、都督中外诸军事、假黄钺。温以既总督内外,不宜在远,又上疏陈便宜七事。……复率舟军进合肥。加扬州牧、录尚书事,使侍中颜旄宣旨,召温入参朝政。……复征温。温至赭圻,诏由使尚书车灌止之,温遂城赭圻,固让内录,遥领扬州牧。”[3](卷九十八《桓温传》)由此可知,在洛阳危急之时,桓温要求回归旧都,威慑朝廷。朝廷为安抚桓温,对其授予高官。桓温借此机会,以“总督内外,不宜在远。”[3]为由,要求东移,朝廷予以拒绝。于是,桓温在政治、军事上开展双重攻势,对朝廷施加压力。兴宁元年(363)九月,再次北伐,“九月壬戊,大司马桓温帅众北伐。”[3](卷八《哀帝纪》)此次北伐,在史书上并无更多的记载,故而应是桓温虚张声势之计策。兴宁二年(364)三月,开始在全国进行庚戊土断,以增其声望,“三月,庚戊朔,大阅户口,令所在土断,严其法制,谓之庚戊制。”[15](卷一百一《哀帝兴宁二年》);“及至大司马桓温,以民无定本。伤治为深,庚戊土断,以一其业。”[6](卷二《武帝纪》)四月,趁前燕南侵之际,桓温率水军进合肥,进入豫州之境。“夏四月,……桓温遣西中郎将袁真、江夏相刘岵等凿阳仪道以通运,温帅舟师次于合肥,慕容尘复屯许昌。”[3](卷八《哀帝纪》)而此时,朝廷也出现了状况。哀帝中毒,崇德太后临朝,司马昱辅政。于是,桓温的策略很快就收到了效果。朝廷被迫同意其上疏七事,并加其鼓吹,置属吏。同时,桓温趁江州刺史空缺之际,奏请桓冲出任江州刺史,为其东移提供了保障。万斯同的《东晋方镇年表》载“兴宁元年(363),江州:(赵)昆,十月为盗所杀。桓冲。”五月,又加封桓温为“扬州牧、录尚书事”[3](卷九十八《桓温传》),令其入朝参政。此时,桓温以退为进,拒绝入朝,要求还屯荆州,以期北伐,进一步给朝廷施加压力。“如当假息游魂,则臣据河洛,亲临二寇。广宣皇灵,襟带秦赵,远不五载,大事必定。……伏愿陛下察臣所陈,兼访内外,乞时还屯,抚宁方隅。”[3]司马昱自然不会同意,再次要求桓温入朝。但在桓温率领水军还朝之时,又极力阻止,桓温遂在赭圻筑城。对此,田余庆先生认为“朝廷犹豫再三,既征又止,执政的会稽王司马昱惶惑无止,举措失态。而桓温此时亦不敢贸然谒阙,于是而有兴宁二年七月桓温下驻芜湖西南之赭圻,遥领扬州牧之事。……桓温移驻姑孰,……其时距桓温下镇赭圻仅半年之久。”[1];又,“赭圻故城:西临大江。吴所置赭圻屯处也,晋哀帝时,桓温领扬州牧,入朝参政,自荆州还至赭圻,诏止之,遂城赭圻镇焉。后城被火灾,乃移镇姑熟。”[7](卷二十八《江南道四》)“昔桓温驻赭圻,恒惧掩袭。此圻宿鸟所栖,中霄鸣惊。温谓官军至,一时惊溃。既定,乃群鸟惊噪,故相传谓战鸟山。”[9](卷一百三引《舆地纪》)由此可见,为了实现进驻姑孰的目的,桓温孤军冒险驻扎于赭圻,常常担心朝廷偷袭,可见其入驻姑孰的决心。半年之后,因北方局势的恶化、哀帝病重与赭圻火灾,司马昱被迫相邀桓温,其最终于兴宁三年(365)移镇姑孰。“属鲜卑攻洛阳,陈佑出奔,简文帝时辅政,会温于洌洲,议征讨事,温移镇姑孰。”[3](卷九十八《桓温传》)同时,令其弟桓豁、桓冲镇守荆州、江州,以为其后盾。

在此次桓温进驻姑孰的过程中,虽然不是一帆风顺,但是桓温也实现了其进驻姑孰的目的,其政治地位亦获得进一步的提高。“大司马温遣西中郎将袁真等御之(胡三省注:去年五月,加桓温督、录、假黄钺,至是书其官名而不姓,坚冰至矣。)”[15](卷一百一《哀皇帝兴宁二年》)为了尽快巩固势力,桓温在姑孰期间,一方面,致力于姑孰城市的营建与发展,以作为其遥控朝政的基地。“宣武移镇南州,制街衢平直。”[14](《言语》篇)另一方面,桓温继续清除异己,削弱朝廷的力量,同时,打算再次北伐,以彻底扫清其进入建康的障碍。“温既负其才力,久怀异志,欲先立功河朔,还受九锡。”[3](卷九十八《桓温传》);“十二月,加大司马温殊礼,位在诸侯王上。”[15](卷一百一九《海西公太和三年》)由此可知,桓温在姑孰的短短几年内,取得了很大的成效。一方面,桓温威信大涨,朝廷被迫继续予以笼络;另一方面,更为重要的是,桓温借助姑孰的重要的地理位置,借机逼迫朝廷,使得朝廷所依赖的徐、豫之兵得以共同进军。此次,虽败于枋头,致使其望实俱损;但是,亦借机掌握了徐、豫二方镇。另外,检校《晋书》可知,桓温在太和六年十一月,从广陵回到姑孰。其后,至建康行废立之事,废除庾氏、殷氏、司马氏的人物,同时彻底掌握了殿中禁军,并以亲信郗超为中书侍郎掌握朝政,完全形成了“政由桓氏,祭则寡人”[1]的局面。至此,桓氏家族的地位已经超越了之前的王氏、庾氏家族。

“初,冲问温以谢安、王坦之所任,温曰:‘伊等不为汝所处分。’温知己存彼不敢异,害之无益于冲,更失时望,所以息谋。”[3](卷九十八《桓温传》)“秋七月,使持节、侍中、都督中外诸军事、丞相、录尚书事、大司马、杨州牧、平北将军、徐兖二州刺史、南郡公桓温薨于姑孰。”[16](卷九《烈宗孝武皇帝》)“十一月丙子,小会行所,登白纻山。使使祭晋大司马桓温、毛璩等墓。”[16](卷十三《世祖孝武皇帝》)“白纻山在当涂县东五里,按《寰宇纪》名楚山。桓温领妓游山,奏乐好为白纻歌,因名。”[17](卷四六引山谦之《丹阳纪》)由此可知,桓温在去世之前,就已经对身后之事进行了安排。在桓氏家族无人能代替自己、朝中无人的情况下,为了能巩固桓氏家族对姑孰这一要地的统治,桓温不惜违背当时的习俗,将自己的墓地置于姑孰,而不是家居之地的宛陵。由其后桓冲在江陵去世后,仍然归葬宛陵可知,桓温此举并非其本意,而是预见到桓氏的衰落,要增加桓氏控制姑孰的合理性。之后的事实也表明,在面对谢安的强烈的攻势下,桓氏家族步步后退,但是桓冲没有轻易放弃对姑孰的控制,直到江陵即将失去时,才最终放弃姑孰。而在姑孰放弃之后,桓氏的势力基本上就固定在荆楚之内了。“在江州凡十三年而温薨。孝武帝诏冲为中军将军、都督扬江豫三州军事、扬豫二州刺史、假节。……于是改授都督徐兖豫青扬五州之六郡军事、车骑将军、徐州刺史,以北中郎府并中军,镇京口,假节。……乃复解冲徐州,直以车骑将军都督豫江二州之六郡军事,自京口迁镇姑熟。”[3](卷七十四《桓冲传》)之后,桓玄自元兴元年(402)三月,进入建康掌握朝政。但是,四月即出居姑孰,遥控朝政,颇有其父废海西公后居姑孰之势。“玄将出居姑孰,访之于众,王谧对曰:‘《公羊》有言,周公何以不之鲁?欲天下一乎周也。愿静根本,以公旦为心。’玄善其对而不能从。遂大筑城府,台馆山池莫不壮丽,乃出镇焉。既至姑孰。固辞录尚书事,诏许之,而大政皆谘焉,小事则决于桓谦、卞范之。”[3](卷九十九《桓玄传》)此处,王谧以《公羊》之言,将桓玄喻为周公,将姑孰喻为周公之封地鲁国。桓玄是时仍是南郡公,其封地应为南郡。王谧将姑孰比作其封地,亦可看出姑孰当时在桓玄心中的地位。又“百官诣姑孰劝进。十二月,庚寅朔,玄筑坛于九井山北(胡注:九域志,太平州有九井山。今太平州,古姑孰之地也)壬辰,即皇帝位。”[15](卷一百一十三《安帝元兴二年》)此时,唯一不同的是,门阀政治已失去了生机,皇族与士族皆无力制约桓玄。故而,桓玄能在进入建康一月间,就放心入居姑孰。自元兴元年(402)四月至元兴二年(403)十二月,桓玄一直居于姑孰。一方面,遥控朝政,废除异己,为登基做准备;另一方面,在姑孰大兴土木,广造宫室,并于元兴二年(403)十二月,在姑孰登基为帝。

结 语

纵观东晋桓氏家族的崛起的历程,地域选择起了非常重要的作用。在朝廷没有族人辅助的情况下,桓氏家族更加注重地域的选择与发展。作为家居之地的宛陵,是桓氏家族在江南的桑梓之地。如上所述,除桓温及死于桓玄篡位的桓氏宗族外,其他桓氏族人,应都归葬于宛陵,宛陵是桓氏的落叶归根之地。可以说,若是谯国龙亢是桓氏祖居族望之地,那么宣城宛陵则是桓氏侨居族望之地,是其家族落叶归根、联系宗族情感之所;作为崛起之地的江陵,则是桓氏家族借以控制荆州、跻身为顶尖士族之地。江陵因其地理位置之故,一直为桓氏所重视。其后,亦成为了桓温一脉的封地,正是凭借在荆州、江陵的数十年的声望,桓玄才能得以重新崛起;作为称霸之地的姑孰,则是桓氏家族掌控朝政之地。只要桓氏掌握姑孰,其就可以以荆、江州为后盾。进可以作为遥控朝政、乃至取而代之的基地,退亦可作为保护荆州大本营、维护顶尖士族的屏障。可以说,在正常情况下,若姑孰失,桓氏就只能偏据上游,保持其顶尖士族之地位;若江陵失(仅限于东晋内部之争),桓氏则失去其安身立命之地,就只能依靠祖上余荫,维持其社会、经济地位。

[1][宋]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1964.

[2]田余庆.东晋门阀政治[M].北京:北京大学出版社,2005.

[3][唐]房玄龄等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[4][唐]刘知几.史通[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[5]陈寅恪.述东晋王导之功业[A].金明馆丛稿初编[C].上海:上海古籍出版社,1980.

[6][梁]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.

[7][唐]李吉甫.元和郡县志[M].北京:中华书局,1983.

[8]杨恩玉.东晋宣城内史桓彝墓考辩[J].东南文化,2010(1).

[9][宋]乐史.太平寰宇记[M].北京:中华书局,2008.

[10][清]顾祖禹.读史方舆纪要[M].北京:中华书局,2005.

[11]李步嘉.桓温重建江陵城及有关问题考补[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),1997(3).

[12][唐]杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[13][梁]萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972.

[14]余嘉锡.世说新语笺疏[M].北京:中华书局,2007.

[15][宋]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[16][唐]许嵩.建康实录[M].北京:中华书局,1986.

[17][宋]李昉.太平御览[M].北京:中华书局,1960.