区域美术教研“高地”策略实践研究

2014-11-08陈芳

陈 芳

(陈 芳:广州市荔湾区教育发展研究中心 广东广州510370 责任编辑:张海新)

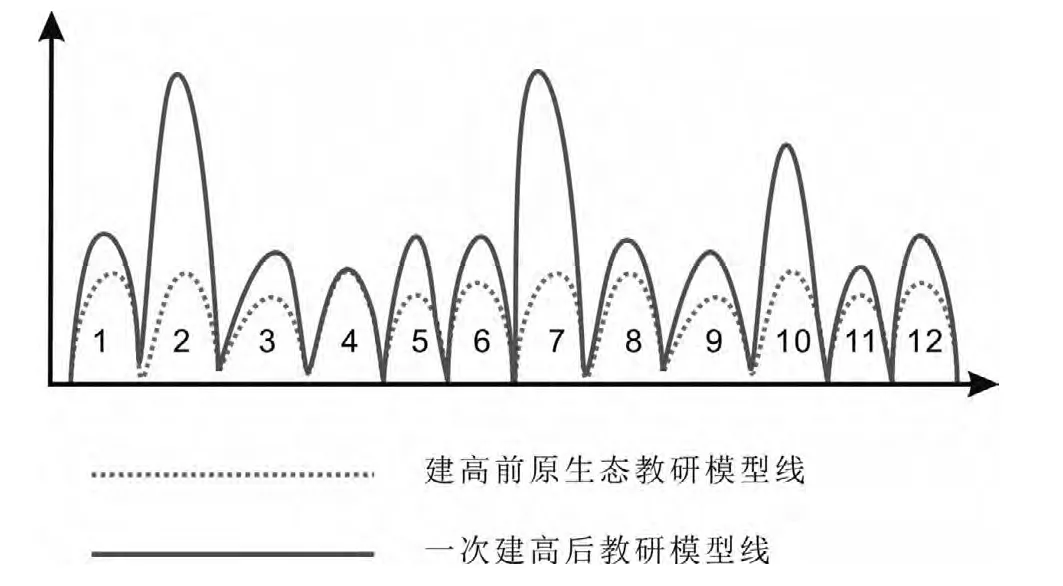

高地,有两个定义。地理上的定义是海拔500米以上的地带 (丘陵、山地等)均可统称为高地,判别条件只有海拔高度。军事上的定义是指一块比周围地势高的地带,也就是突起的一块,是一种相对高地。本文所指“高地”,是针对区域教研的综合推进提出来的一种策略,是基于学校美术教育特色发展基础上的构想,具备类似于地理与军事上的双重含义。在美术专业发展平面上,区域看起来就是一个不规则的面,学校就是分布在这个面上的点,再将美术专业发展内容如中国画、版画等赋予这个点,打造各种不同的专业高地 (文章称“建高”),然后进行一致的评价,我们发现点与点之间产生了高度差别,区域平面转变成了区域专业发展立体图。而没有经过“建高”策略的区域教研态势也就是下文提到的原生态区域教研,点与点之间的高度区别很小。在这样的基础上实施“建高”策略,使各种不同的点形成不同的专业高地,推动区域教研整体提升。原生态区域教研模型与建高后区域教研模型对比图如下:

一、基于区域教研原生态上“建高”

原生态的区域美术教研具有诸多特点。一是自上而下的教研态势。“顶层”与“底层”相距甚远,出现“漏斗”效应,“失真”也很大;二是缺乏动力的基层美术教研。从学科的角度来看,受现实教育体制的影响,美术课程往往被看成是一种“调剂”。即使是有些地方形式上做得很风光,很多时候是“应景”的事情。三是很多的学校管理层对美术教学重要性认识不够。有些学校连像样的美术功能室都没有;四是美术教师疲于应付。小学阶段的美术教师周课时量多,还要跟随学校完成各种各样的接待任务、宣传任务,无暇美术教学;五是教学内容名目繁多,教材编写者基于知识的系统性和全面性,教材编写的容量没有一致的标准,导致教师不能顺利地完成教学任务等。

在这样的情况下,作为区域一线教研的组织者、管理者,笔者从一线教学实践中总结经验,结合现今美术教育的发展态势重新梳理区域美术教研活动,发挥自下而上的作用,建构一种新型区域教研模式,激发区域教研活力;在开展区域教研活动时多从学校 (教师)本身的需求出发,营造良好的教师专业化发展环境,促使学校特色化发展,使有专长的教师适得其所。

基于以上的问题和想法,通过几年的一线教研实践研究,笔者提出“高地”策略,进行“建高”实验,在实验的基础上反复论证,建立可行性分析,将“建高”运用在区域教研当中,整体提高区域美术教研质量。

二、人文语境下的高地选择

(一)确定高地内容的依据

首先是结合教研实际,只有充分了解本区域教研实际状况,才能结合专业发展态势与学校发展整体概况来确定高地内容;其次是依据学生身心发展需要来确定高地内容,比如:中国画与油画,对于义务教育阶段学校来说,中国画是首要选择的对象,油画相对在笔者所在区域并不具备条件,也不是首要考虑的建高内容;再次是以区域美术教育已有基础与发展整体情况为基础进行有机结合,比如结合区域学校特色打造等一些政策性文件,主客观结合,既考虑到学校、教师的需求,同时从区域发展大局出发来进行综合规划,尤其是建高要与区域人文紧密联系起来,区域人文要渗透到每一次不同专业的建高中去。

(二)高地分类

根据实际情况来确定区域高地内容。以笔者所在区域小学为例,全区有60间小学,综合学校整体情况,以模糊界限的方法使小的门类归入大类别中,最后确定高地内容基本为:版画、书法(篆刻)、立体制作(陶艺)、中国画、动漫五个大的类别。如下图:

另外,建高需要分多次进行,第一次建立高地成为“一次建高”,依此类推。同时,有条件的区域可以进行多个建高,如较大区域可以分区进行,然后进行统筹。

三、系统建高实现绝对高地飞跃

在整个建高过程中,要有明确的时间序列,要有一个较为长远的规划,而且建高不是一次就可以完成,需要在较长的时间内分阶段循序渐进来推进,直至一个周期的区域建高完成。

(一)确定一次建高方向

在方向的选择上需要组织者慎重考虑,最好能顺势而为或者采取渐入式进入。首先是取得思想上的统一认识。如,笔者所在区域在一次建高时,正值区域特色学校建设提上日程,全区上下热烈讨论特色学校建设,同时,教育部“2+1”文件下发,在学校投入了相当经费,正是在这样的大环境中开展“一次建高”计划。其次是针对具体问题确定建高方向,基于区域现状,我们将版画教学确定为一次建高方向。一是因为全省乃至全国都在研讨少儿版画教学,而我区的少儿版画作品相对而言比较落后;二是在区域美术课堂中,版画教学内容一直是一线教师教学的瓶颈,版画课程一直得不到很好地开展;三是区域周边的人文资源与专业支持都很有利。我区属于旧城区,历史文化资源积淀丰厚,学生从小就浸淫在这种文化氛围中,而且我区毗邻美术学院,方便得到版画专业上的支持,历史上本区域也出现过较多版画专业人才,有版画传统。在这些分析当中,很多条件对于第一次建高都极为有利,尤其是外部环境比较成熟,正是在这样的情况下,我们提出第一次建高方向,开始联合区域主管行政部门人员组织学校、教师进行座谈,并在学生中进行问卷调查。通过调查结果显示,各相关人士积极性非常高,学生对版画兴趣尤其浓厚,这使我们意识到区域开展版画建高活动时机已成熟。

(二)借活动进行建高

笔者所在区域在第一次建高时就拟定了“××区首届少儿版画艺术活动”,以教育行政部门与教研部门联合的名义下发文件,在区域全面进行活动宣传。活动包含学生版画作品征集、教师版画专业学习、版画教学交流、版画课题研究,在活动过程中,将教研、培训、科研很好结合起来进行,立体推进。一是以课题为引领,明确研究的目的与内容;二是以继续教育课程为桥梁,促进教师专业的发展;三是以版画课堂教学为主阵地,开展版画课堂教学研究;四是以学生版画活动为窗口,提高学生版画创作质量。

整个艺术活动图示如下:

由此我们也可以看出:建高是一个立体的系统、综合工程。师资培养是整个活动的出发点与归宿点。通过第一次建高活动的目的有两个方向,一个是普及,一个是建高,它们之间相互影响、相互促进。

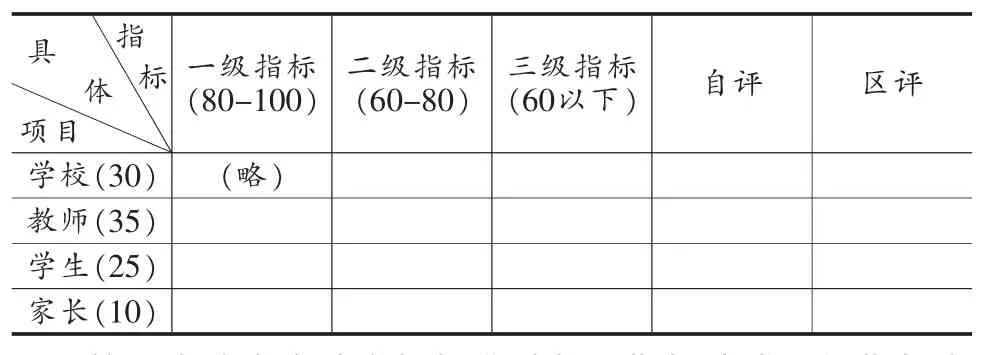

(三)建高指标

建立高地,首先应明确高地标准。高地是各方面形成的一个综合体,包括学校、教师、学生、家长的影响。笔者所在区域制定指标如下表 (表格采用百分制,各级指标以百分率换算):

具 指体 标 一级指标(80-100)二级指标(60-80)三级指标(60以下)自评 区评项目学校(30)(略)教师(35)学生(25)家长(10)

第一次建高高地学校标准以各项指标达成一级指标为主要依据,换言之,高地学校在指标表的总分数应该在80-100分之间,对于总分达到要求但个别项目还没有达到一级指标的学校需要集体研讨并与学校做充分交流,保证其顺利进行第一次建高。达到二级指标各项要求或者总分在60-80之间的作为待发展高地考虑。在60分以下暂不列为可发展高地。

(四)建立第一次高地

依据本地实际情况进行区域教研规划、评估,确定建高内容,然后以建高指标为依据采用立体系统方式进行第一次建高。经过第一次建高,我们发现建高后区域教研发生了一些变化,下图是建高前原生态教研模型与一次建高后模型对比。

从图中可以看出:建高前与第一次建高后产生的变化,区域学校在版画教学这一方面都有整体地提高,尤其是2、7、10表现突出,2、7占有绝对优势。经过一次建高后,诸如2、7之类学校初步形成高地,诸如10的学校形成次高地,非2、7、10之类的学校自然形成第三梯队。

在多次建高中,第一次建高极其重要。它是整个高地策略的基础,明确了区域教研的整体规划,制定了比较长远的打算。它的内容往往是区域最强、最具有特色的项目。它的效果直接影响学校、教师参与的积极性。

(五)一次建高后策略

1.继续壮大首轮高地学校,使之实现从相对高地到绝对高地的飞跃

⑴方向的细化。在一次建高后,需要高地教师协调一致,集中在某个点上突破,如木刻版创作或者是胶版创作等,要有一个比较小的切口来做更加深入的探讨,在这样的基础上再来由点到面地铺开,会取得事半功倍的效果。

⑵硬件的建设。高地学校是区域在某一领域的示范学校,硬件条件必须具备,例如,版画高地学校需要配备版画机等设备,建立专业工作室。

⑶师资的培训。将区域相同高地方向的教师集中培训,建立专门教研组,对相应领域进行较深入理论与实践研究。

⑷课程的建构。需要组织高地教师构建区域或者校本较为完善的课程体系,以便更好普及相关高地专业的课程。

初次建立的高地,往往是区域内相对高地。通过建高后的一系列措施,使之继续提升“海拔”高度,让其在区域外乃至整个社会专业教学中处于高地状态,实现从相对高地到绝对高地的飞跃,不会因为“海平面”的提升而使高地“消失”。

2.加大高地学校的横向联盟与纵向辐射作用

⑴横向联盟。采取方向类似原则对其他学校进行有针对性组团。横向联盟主要有两种方式,一是区域内联盟与区域外联盟。较大的区域还可以进行分层联盟,目的是将类似高地学校进行统一组织,相互之间进行借鉴、交流、学习,扩大高地成效。

⑵纵向辐射。比如第一次建高有3所第一类高地学校,分别用A1、A2、A3来代表,有8间学校有版画高地发展愿望,那么首先应区分3间学校的发展方向,比如A1发展方向是木刻版画,A2发展方向是综合版画,A3发展的是吹塑纸版画,然后8间学校根据3所高地学校发展方向以自愿为原则进行组团,发挥高地学校的辐射作用。

3.构建第一次建高模型,开启后续建高

第一次建高已经形成较为稳定的建高模型,这个建高模型可以应用在后续的多次建高当中。我们将它表述为:调查分析——区域规划——建高活动——高地建立——后期完善。如下图所示。

第二次建高或多次建高相对于第一次建高来说,区域主管领导、学校、教师、学生等对建高都有了比较统一的认识,操作起来目的明确、条理清晰,很快收到成效。但是我们也必须考虑一些具体的问题,如:第二次建高与第一次建高之间的时间距离?第一类高地学校是否参与第二次建高?怎样发展“洼地”学校与非高地学校?怎样对待全能高地学校?等等。

四、结语

实践证明,实施高地策略对于区域教研的发展具有巨大的现实意义,产生了明显的“高地效应”。

1.回应了原生态教研中出现是种种问题,并提出了切实的解决方法,注重底层学校需求,关注教师的专业发展,针对学生实际情况开展教研,建立了全新的区域教研机制。

2.打破了现有学片教研狭隘的教研管理方式,建立了以基层需求为出发点的高地管理方式。原来的学片教研管理方式是按照原先的等级学校来划分,以综合实力较强的省级或者市级学校作为片头学校来进行组团,但对于美术学科来说不是很合理,美术师资强的学校并不一定就是片头学校。高地策略提倡的是以高地学校为核心建立高地辐射模式。这样,相对于以前的学片教研来说,更加符合区域学科教研的发展,也符合学校的需求,师生的长远发展。

3.组建了专业为导向的高地集群联盟。将兴趣相投的学校集中在一起教研,提高了教研的针对性与实效性,而且可以将某一方向的教研引向深入。

4.真正将远原来区域教研的工作赋权给高地学校,解放了区域整体教研的重、散、浅弊病,让高地学校承担区域教研的某一专业的教学研究与活动,也提高了学校教师的积极性,同时将区域教研提升为“导向、管理、研究”的高度,整体提升了区域教研的质量。

5.改变了区域教研观念。通过实践,我们认识到区域教研要发展必须从多个维度进行资源整合,特别关注区域的实际情况以及学校的发展需求,这样才能形成一种全新的区域教研格局。

综上所述,区域教研实施高地策略是基于区域实际与学校需求、教学实践基础上提出来的一种全新区域教研机制,它既对以往的区域教研进行了解构,又从学科专业角度出发对其进行了重构,在注重区域教研顶层设计的同时更加注重来自一线学校、教师的教学实践与教学需求,加强了学段之间的联系,兼顾了学科区域教研的科学性与实效性,促使学校的需求得到实在的落实,促使教师真正走向专业化发展道路,提高了区域整体教研质量。

①全力.名师工作室环境中的教师专业成长——一种专业共同体的视角 〔J〕.当代教育科学.2009(13).

②李静.美术教师专业化发展图景:知识与行动的质性研究〔D/OL〕.华东师范大学,2012-3-12.