市场工作与城乡劳动力时间要素配置*

2014-11-05胡军辉张锦华

胡军辉,张锦华

(1.浙江财经大学 金融学院,杭州310018;2.上海财经大学 财经研究所,上海200433)

按劳动者活动类型的不同,可将时间要素分为市场工作时间、家务时间和闲暇三种类型 (Gronau,1980)。劳动者可将时间配置于市场工作以获取工资性报酬,配置于家务劳动把市场商品加工成可直接使用的消费品,也可用于闲暇活动获得效用并恢复工作能力。在个人或家庭效用最大化目标下,收入构成货币预算约束,而可支配时间则构成时间约束,特别是在消费者理论中,时间甚至被认为是比收入更紧的一个约束条件 (Alenezi and Walden,2004)。因此,劳动者对时间要素的配置决策,关系到个人或家庭效用最大化目标的实现,也影响到劳动者本人及其家庭成员的福利。

劳动者可支配时间总量的硬约束,决定了市场工作、家务劳动与闲暇之间必然存在两两相互影响的关系 (魏永明,2003),理性经济人的最优配置决策是从所有时间的利用中产生的边际效用都相等,特别是在参与市场工作的前提下,工资率必等于时间的影子价格 (Gronau,1980;贝克尔,2010)。但这里隐含了一个假定,即这三种时间类型均是连续、无限可分并可完全相互替代的,这显然与现实情形相差甚远,尤其是市场工作在劳动纪律、受监督程度等方面均要比家务劳动和闲暇严格得多,不仅如此,劳动者从市场工作中所取得的报酬高低也会影响到本人在家庭内部的分工角色,因此,不论是从家庭效用最大化目标来看 (Samuelson,1956),还是从分工谈判的博弈角度来看 (Manser and Brown,1980;McElroy and Horney,1981;Lundberg and Pollak,1993;1994;Ravi and Lawrence,1994),市场工作对劳动力其他活动时间的配置决策都将产生不容忽视的重要影响。

由于历史和体制的原因,我国的城乡劳动力在就业机会、职业类型和待遇等方面均存在不小的差异,这无疑会影响到劳动者的时间要素配置决策。本文探讨市场工作在劳动者时间配置决策中的作用机制,强调城乡劳动力基于市场工作所产生的福利效应,从而为解读城乡差别、性别分工提供一个新的视角。

一、市场工作影响劳动力时间要素配置决策的理论分析

市场工作影响劳动力时间要素配置决策的作用机制,主要体现在时间约束和家庭内部分工两个方面:

(一)市场工作时间对劳动力家务和闲暇时间配置的约束

劳动者决策是否可分,也即在进行时间配置决策时,生产决策 (市场工作和家庭内部生产)与消费决策能否分开考虑,目前尚未得到一致性的结论。Pitt and Rosenzweig(1986)利用印度尼西亚的家庭数据进行的研究表明,家庭结构的变化不会影响农场的劳动力需求,家庭成员的疾病对农场利润也没有显著影响,因此,家庭决策不能拒绝可分性假设;然而Lopez(1984)对加拿大农户劳动偏好的研究却表明,农户对农业劳动和非农业劳动的偏好是不相同的,因此拒绝了可分性假设。其他学者的研究 (DeJanvry、Fafchamps and Sadoulet,1991;Jacoby,1992;Skoufias,1994;Roberts et al.,1996)则表明,家庭决策的可分性与否依赖于外部条件,比如是否存在商品市场、市场竞争程度如何以及商品的同质性程度大小等。

尽管如此,在时间配置中首先将市场工作时间分离出来至少在理论分析上是合理的,因为:一方面通过市场工作取得足够的收入是维系劳动者个人和家庭生存、发展的根本,市场工资率也是劳动者决定从事家务劳动或寻求社会化替代的决策依据 (当然还取决于家务劳动的市场化程度);另一方面,相比于家务劳动和闲暇,市场工作显然具有更强的约束性和受监督力度 (特别是制约于劳动纪律、劳动力市场竞争等),而家务劳动毕竟是在做完其他重要的工作之后所进行的,闲暇作为经济奢侈品尤其是在收入水平较低的阶段则更具有调节的弹性。市场工资率与劳动者市场工作时间的选择,见图1:

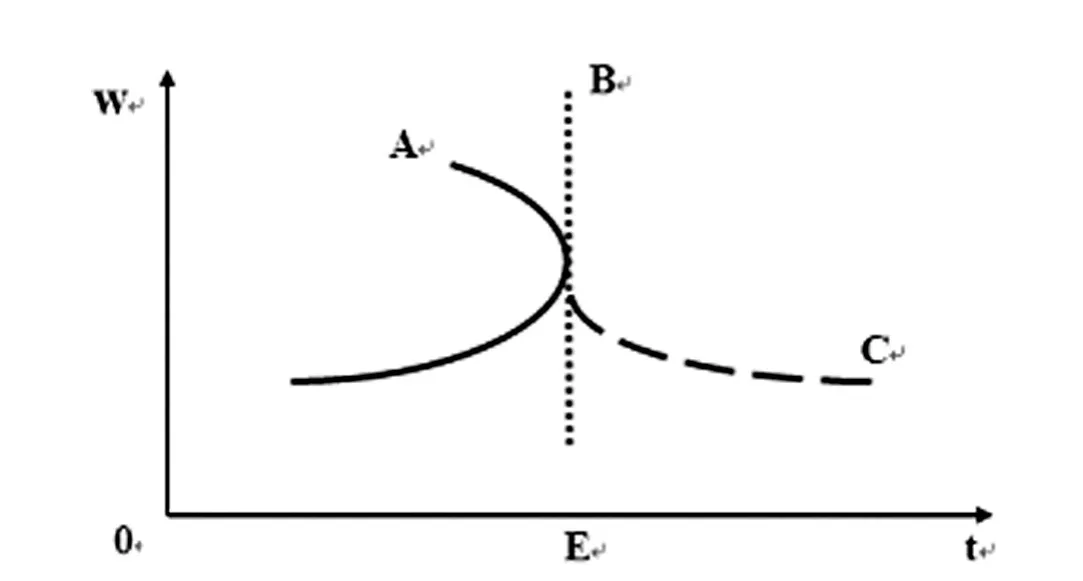

图1 市场工作时间与工资率

图1中w为工资率,t为时间劳动者时间总量 (如一天24小时),A、B、C为劳动者市场劳动供给曲线,A曲线表示具有完全弹性的市场劳动供给,B表示完全无弹性的市场劳动供给,C则表示劳动者在面临生存约束前提下特别是劳动者在E点的总收入 (工资性收入和非劳动收入之和)不足以满足劳动者或其家庭维持生存的最低支出需求,市场工作供给曲线向右下方倾斜 (郭继强,2005)。劳动者市场工作时间配置的决策,一方面取决于其所从事工作的行业和职业类型,劳动纪律约束与受监督程度的差异,决定了灵活调节的可能性和空间范围;另一方面随着工资率的上升,市场工作的收入效应与替代效应对比将随着劳动者收入水平及个人或家庭偏好的差异而发生变化,尤其是在面临生存约束的极端条件下,劳动者甚至可能按曲线C方式供给市场劳动。

因此,劳动者在进行时间要素配置决策时,应当将市场工作时间从总时间中分离出来,通过市场工资性报酬维持劳动者个人和家庭的生存与发展,当然这种市场工作时间的配置还取决于市场工作的类型、收入及劳动者的偏好等。在扣除市场工作时间的非市场工作时间部分,也就是家务时间和闲暇的配置决策,除了受到市场工作的劳动强度、时间长度和灵活性制约和两者之间相互替代、制约之外,更为重要的则是取决于家庭成员间的分工和协作。

(二)市场工作报酬决定了劳动力在家庭内部的分工地位

家庭内部成员间的分工与合作机制,较早的理论研究有基于共同偏好假定的 “一致同意”模型(Samuelson,1956)和 “利他主义”模型 (Becker,1974;1981),但自20世纪80年代以后,却遇到了来自理论和事实两方面强烈的挑战和质疑。一方面在理论上,单一效用模型被认为缺乏细致的微观基础,违反了西方经济学个体决策的原则,另一方面在经验研究上,联合限制和斯拉斯基限制被很多实证结果所拒绝。随着经济理论的发展和深入,目前在模拟家庭内部决策方面,博弈论 (包括合作博弈和非合作博弈)已经替代传统理论成为主导的分析方法,并且得到了大量经验研究的支持。

按照博弈论的观点,夫妻共同建立家庭 (以一个夫妻两人家庭为例)以后,各项资源包括时间资源配置的个人决策被夫妻联合决策所取代,家庭联合生产决策及其所产生的收益分配必然取决于个人在家庭中的地位,也就是所谓的议价能力的相对大小。这种个人议价能力的基础正是个人的保留效用。在家庭内部尽管影响夫妻个人议价能力的因素众多,比如社会或外部的支持、社会规范和社会制度、贡献与需求的观念等等,但个人的获利能力或经济资产是决定其议价能力的基础 (Agarwal,1997),而获利能力最直接的体现就是个人在市场工作中所取得的报酬①严格来说还应该包括非劳动收入,但产生非劳动收入的源泉是家庭经济资产,而这种家庭资产往往难以准确地界定其归属,通常被视作为一种夫妻共同财产,况且大部分家庭资产本身就是市场工作的附属福利,家庭积蓄也来源于市场工资收入用于消费后的剩余。,大部分经济资产也来源于此,因此市场工作报酬直接或间接地决定了个人议价能力的大小,从而奠定了劳动者在家庭内部的分工地位。

在经济学意义上,市场工作和家务劳动因其给劳动者带来负效用而通常被定义为 “低档品”或“劣质品”,闲暇带来正效用则是典型的 “奢侈品”,或者至少应该是 “正常品”。劳动力从事市场工作的目的是为了获得工资性收入,但与此同时给劳动者本人产生的是 “负效用”,而家务劳动也完全不同于体育锻炼,因为家庭劳动往往需要身体保持一定的体位或局限于某种固定的姿势,重复做单一的活动,根据生物学 “用进废退”的规律,将导致身体某些器官的不平衡发展,甚至造成身体患上多种慢性疾病。这也就决定了劳动者从事市场工作和家务劳动的福利效应必然与享受闲暇具有实质性的差别,因而在家庭内部分工的博弈中处于相对弱势的一方往往承担家务劳动也较多。

综上所述,由于各项活动的重要性程度不同,在个人可支配时间总量既定的前提下,鉴于不同的经济社会发展阶段特征,在当前我国城乡劳动力的时间配置决策中,首先将市场工作分离出来是有一定的合理性的,因此,市场工作时间一方面对于劳动力家务时间和闲暇的配置存在着挤出效应,另一方面,市场工作的时间灵活性尤其是市场工作的报酬决定了劳动者在家庭内部分工博弈中的相对议价能力,与市场工作时间相对刚性不同,家务时间和闲暇有着更为灵活的调节机制,通过这种家庭成员间的相互合作与博弈,从而决定劳动力对非市场工作时间的配置选择。

作为非市场工作,家务劳动由于其本身所具有的相对封闭性、不计酬和特殊的流动性特征,使得家庭经济与市场经济有着它们各自独立的价值结构、工作结构与报酬结构。研究劳动者对家务时间的配置选择,不仅需要考虑可支配时间既定下市场工作时间和其他非市场工作时间 (闲暇)的制约,而且需要较多地聚焦于家庭内部的分工 (Bego n~aÁvarez and Daniel Miles,2003;Parkman,2004;齐良书,2005)。考虑到问题的简化、数据的可得性以及避免劳动力时间配置决策中诸多因素存在的内生性问题,我们在此仅通过一个实证分析,来揭示劳动力的市场工作如何通过劳动报酬来决定其在家庭内部分工中的博弈地位,也即形成议价能力,进而影响家庭内部家务劳动分工的决策机制,以此来说明市场工作在劳动者时间要素配置中的重要作用,并通过城乡家庭的一个比较来进一步解读时间配置的城乡差别。

二、市场工作、议价能力与城乡劳动力家务时间配置的实证分析

(一)数据来源

本文使用的数据来源于美国北卡罗来纳大学人口中心、美国营养和食品研究所、中国疾病控制和防治中心共同主持的2009年中国营养与健康调查 (CHNS)①中国营养与健康调查官方网址:http:∥www.cpc.unc.edu/china;,所有数据资料均从CHNS官方网站下载获取,并根据本文研究的需要进行了必要的处理。调查范围涵盖了中国9个省、自治区②9个省、自治区分别为辽宁、山东、江苏、广西、黑龙江、河南、湖南、湖北和贵州;的城镇和农村地区,包含了城乡家庭关于时间配置及个人和家庭特征的详细信息,具有相当的代表性。根据本文研究的需要,从中选取了数据集中夫妻年龄在65岁以下的已婚家庭作为研究对象,共得到3309个家庭样本,但由于部分数据信息缺失的原因,男女劳动者的样本数并不完全相等。

(二)计量模型设定

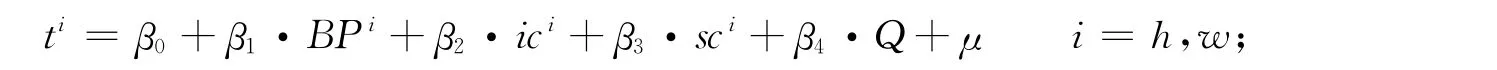

按照博弈论的观点,结合已有的研究成果,我们将计量模型设为:

ti表示丈夫和妻子的家务劳动负担率,其中家务劳动时间是指为家庭购买食物 (如果是在上下班途中为家庭购买食物,则不计在内)、为家人做饭、洗熨衣物和打扫房间的时间;i表示性别,h表示丈夫或男性已婚劳动者,w表示妻子或已婚女性劳动者;β0为常数项,β1至β4为各变量的待估系数。

Bpi表示议价能力,我们以劳动者个人收入占家庭总收入之比表示,为了避免出现多重共线性问题,模型中不再列入夫妻双方的收入变量,μ为误差项;同时,为了隔离其他因素的干扰,我们还设置了以下因素作为模型的控制变量:其中ici是代表个人特征的向量,我们以年龄、年龄平方和受教育程度表示,以此反映劳动者个人的效用偏好以及家务劳动的生产率水平;sci是代表配偶个人特征的向量,以配偶的年龄、年龄平方、受教育程度、就业和居住状况表示,Q则表示家庭特征向量及家庭外部环境参数,我们选取了家庭共同性非劳动收入、家庭大额消费支出、家庭规模、婚姻持续期、未成年儿童占家庭总人口比重以及城乡和地区差别作为解释变量,sci和Q综合地代表了家庭能力、人力资本、社会和自然状态等。

(三)初步统计结果

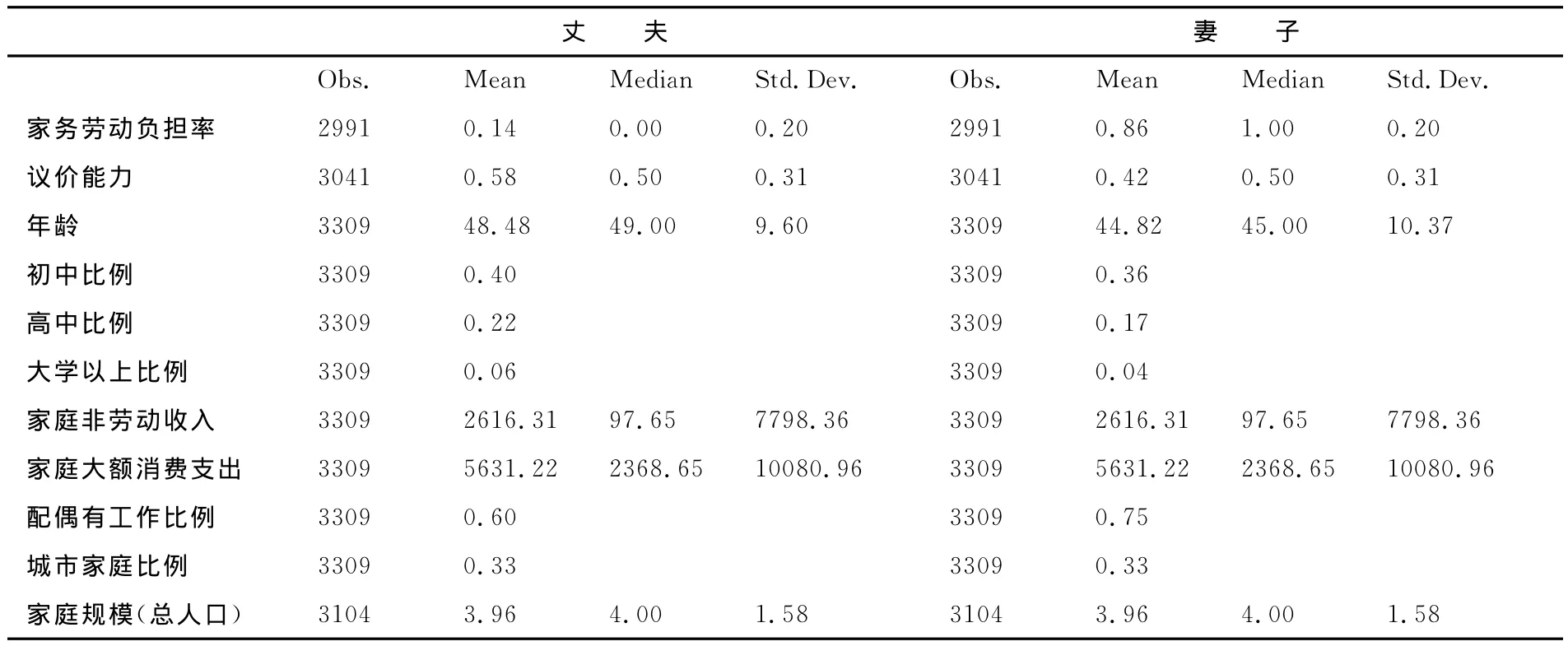

劳动者各项时间项目的含义同上,同时我们在统计中,家庭大额消费支出包括婚礼支出 、亲戚间礼物赠与、教育支出和其它随礼支出;考虑到各地不同的消费物价水平,所有的支出项目均以2008年辽宁农村地区的物价水平为基准进行了折算,使得所有的家庭消费支出具有可比性③下同,所有涉及货币表示的变量均按此方法进行了可比性调整;;将全部家庭按户籍划分为城市家庭和农村家庭,按所在地区分为东部、中部和西部地区④东中西部地区的划分根据国家统计局2003年标准,9个省、自治区中辽宁、江苏、山东和广西属于东部地区,黑龙江、湖南、湖北和河南属于中部地区,贵州属于西部地区;,并以东部地区为参照组。主要变量的描述性统计见表1:

表1 主要变量的描述性统计

从表1的初步统计结果来看,样本家庭中丈夫的家务劳动负担率为14%,相应的妻子则为86%,表明在家庭内部的家务劳动分工中存在着十分明显的性别不平等现象,但由于其中包含了较多的零记录和缺失值,这一比例是不够准确的。如果只统计夫妻双方都有记录的样本,丈夫的家务劳动负担率约为30.5%,相应的妻子为69.5%,和Alenezi根据1979-1991年收入动态化的面板调查 (PSID)数据所得出的比例较为接近 (丈夫为25.3%,妻子为74.7%)(Alenezi and Walden,2004)。

相对议价能力指标Bpi中,丈夫的均值为57.9%,相应妻子则为42.1%,表明丈夫的获利能力和对家庭收入的贡献均要高于妻子,从而在夫妻博弈中拥有更高的保留效用和讨价还价能力。此外,样本家庭中丈夫的年龄均值约比妻子大3.6岁,在受教育程度上,也要略高于妻子,与此同时,有近40%的妻子处于无工作状态,这些有可能是造成妻子议价能力相对低下的主要原因。

(四)计量统计方法

在我们所选取的3309个样本家庭中,约有10%的女性和高达57%的男性未对其家务时间作出有效回答,导致了计量方程中部分数据缺失,因此存在所谓的非随机样本选择问题,如果去掉这些缺失数据直接进行估计可能使我们的估计量出现偏误。通常解决这一问题的方法是采用赫克曼样本选择模型,也称为Heckman两阶段法 (Heckman,1979)。第一阶段,我们利用所有样本的观测值估计一个家务劳动参与率的probit模型,得到影响家务劳动参与的解释变量参数和每个观测值的逆米尔斯比率 (λ);第二阶段,将前面所得到的逆米尔斯比率 (λ)和其他解释变量一起对家务劳动负担率这个被解释变量作回归,并可通过λ估计量的T统计量对是否存在样本选择问题进行检验。运用Heckman两阶段法能够有效地纠正样本选择问题,得到各解释变量的一致估计,并近似服从正态分布(伍德里奇,2007)。同时,在第二阶段,考虑到被解释变量是一个介于0和1之间的比例,存在归并问题,也就是小于0和大于1的家务劳动负担率将被分别归并为0和1,直接采用普通最小二乘法(OLS)进行估计会存在偏差,因此我们采用最大似然估计的Tobit方法 (Tobin,1958)。

(五)实证结果分析

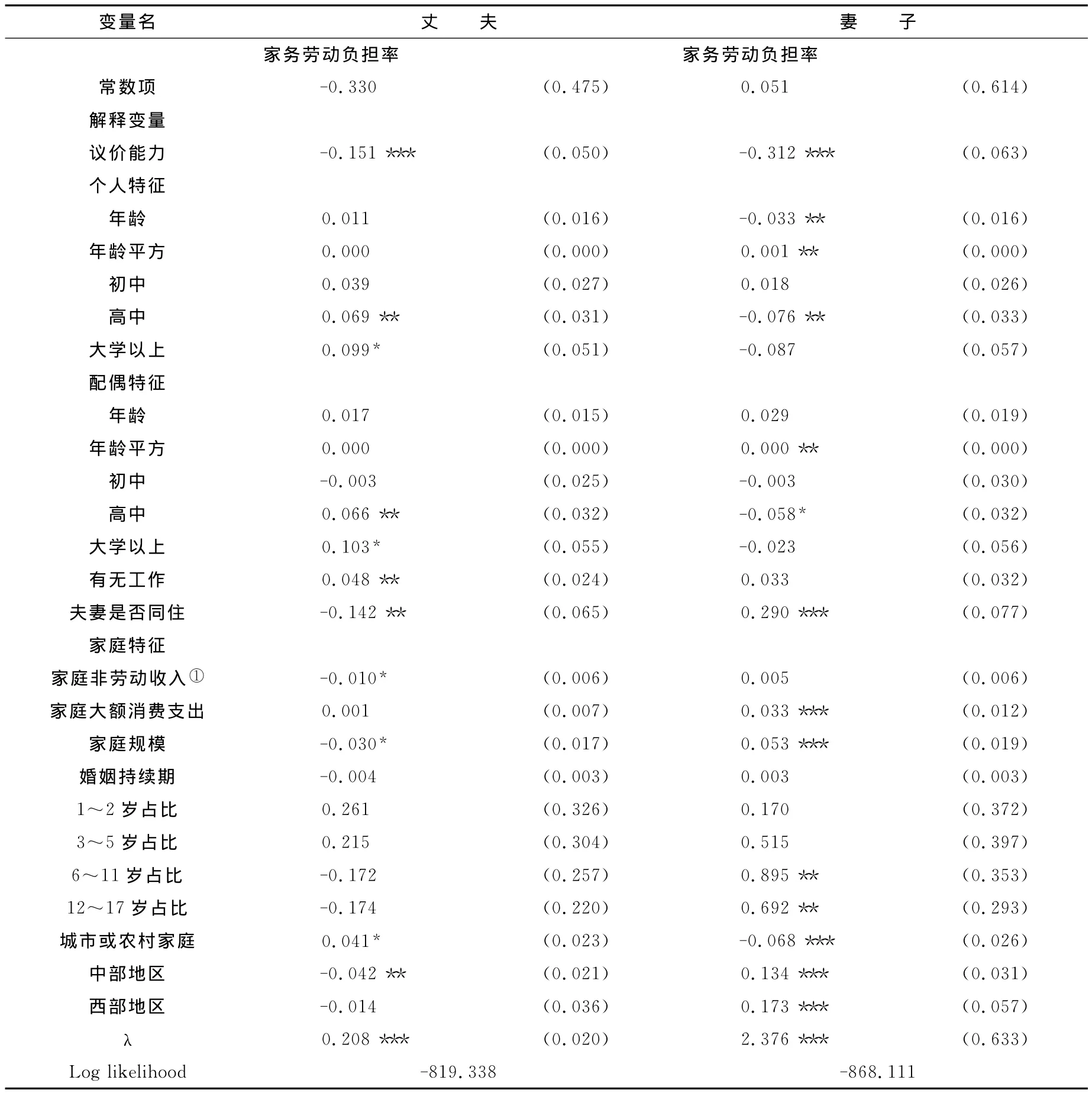

计量回归的结果见表2。在家务劳动负担率的估计中,赫克曼两阶段法第二阶段的Tobit模型中,逆米尔斯比率 (λ)的回归系数在1%置信水平上高度显著,因此我们不能拒绝样本选择偏误问题。

从估计结果来看,在控制住其他因素的影响后,个人相对议价能力的提高,均能显著地降低本人在家庭内部分工中的家务劳动负担率 (系数值分别为-0.151和-0.312,并且均在1%水平上显著),这种效应在妻子身上表现得更为强烈,降低家务劳动负担率的幅度更大 (系数值差不多为2倍左右)。这一结果表明,家务活动作为一种无酬劳动,在经济学意义上通常被认为是一种 “低档品”,随着个人议价能力的相对提高,会显著地减少这种 “低档品”供给,在家务内部分工性别不平等较为严重的背景下,提高女性劳动者的市场工作机会、提高其工资性收入水平可以较为显著地提高家庭内部的分工地位,改善其福利状况。

表2 议价能力对城乡劳动力家务时间配置的影响

从城乡比较来看,城市男性劳动力的家务劳动负担率要高于农村男性劳动力 (系数值为0.041,在10%水平上显著),与此相对应的,城市女性劳动力的家务劳动负担率比农村女性劳动力低得多(系数值为-0.068,并且达到了1%的显著性水平),相比较而言,城市家庭中的家务劳动在性别分工上比农村家庭要更为平等一些。一个可能的解释是,除了城市劳动力通常受教育程度更高之外 (劳动者尤其是男性劳动者的受教育程度越高,一般更具有性别平等意识),另一个不能忽视原因就是市场工作的城乡差别:一方面农业生产在生产经营场所上具有独特性 (部分生产劳动可以转移到家庭进行)、在劳动纪律和组织管理上拥有更大的自主性,也就是说市场工作对家务劳动的 “时间约束”程度更小,有酬的市场工作尤其是在收入水平相对较低的阶段,作为在农业生产中更具效率和优势的农村男性劳动力,在进行市场工作决策时通过增加市场工作时间以提高经济收入,从而压缩或减少家务时间的决策是可以理解的,即使对于农村转移劳动力来说也是如此,因为大多处于城市二级或次级劳动力市场之中,相比于主要在城市一级劳动力市场就业的城镇劳动力,农村转移劳动力的劳动休假制度更不规范、工作时间经常性被调整被延长,压缩了家务时间;另一方面,在从事市场工作获得收入的能力上,无论是农业生产还是城市非农工作,农村家庭男女劳动力的性别收入差距也要大于城镇家庭,农村女性劳动力更多地承担家务劳动,既是一种理性的家庭分工选择,但在客观上也进一步提高了农村男性劳动力的相对议价能力。

三、结论与启示

第一,由于市场工作受到更为严格的监督、市场工作时间具有更强的约束刚性,而且获取市场工作报酬是家庭生存与发展最重要的经济保障,因此在劳动力的时间配置决策中,首先应当将市场工作及其时间配置从时间项目中分离出来。

第二,市场工作影响劳动力家务劳动和闲暇时间的配置决策,一方面在时间数量上扣减了劳动者的可支配时间量,市场工作的劳动强度、时间长度和灵活性制约了劳动者从事家务劳动或者享受闲暇的范围及其替代方式,另一方面劳动者的市场工作报酬通过议价能力奠定了其在家庭内部分工中的地位,从而对家庭内部的分工与协作机制起着调节作用,随着劳动者本人相对议价能力的提高,可以显著地降低家务劳动负担率,有着较为明显的福利效应。

第三,当前我国城乡劳动力在市场工作的就业机会、职业类型和收入待遇上仍存在明显的差异,这种城乡差别是造成城市家庭内部的家务劳动相对于农村家庭在性别分工上更为平等的重要原因,城市劳动力的劳动休假制度更加规范、工作时间更有规律性,使得城市家庭更便于协调家务劳动的需求矛盾,而农村家庭内部更高的性别收入差距则进一步加剧了家务分工上的性别不平等。

本文的一个启示是,既然市场工作对于劳动力的时间配置决策具有十分重要的影响,那么提高或者改善劳动者时间福利的政策也应该从市场工作入手,因此促进城乡一体化的劳动力市场是实现城乡劳动力福利均等化的一个必要条件,而为妇女创造和提供更多的市场工作机会、缩小男女性别工资差距则是提高妇女地位、促进家庭内部性别分工更趋平等的一种有效手段。

[1] Alenezi,M.and Walden,M.L.A Newlook at Husbands'and Wives'Time Allocation[J].The Journal of Consumer Affairs,2004,(38):81-106.

[2] Agarwal,B.Bargaining and Gender Relations:Within and Beyond the Household[J].Feminist Economic,1997,(3):1-51.

[3] Becker,Gary.A Theory of Social Interactions[J].Journal of Political Economy,1974,(82):1063-1094.

[4] Becker,Gary.A Treatiseon the Family[M].MA:Harvard University Press,1981.

[5] DeJanvry,A.,M.Fafchamps,and E.Sadoulet.Peasant Household Behaviour with Missing Markets:Some Paradoxes Ex-plained[J].Economic Journal,1991,101:1400-17.

[6] Gronau,R.Home Production-A Forgotten Industry[J].Review of Economics and Statistics,1980,(62):408-416.

[7] Jacoby,H.G.Productivity of Men and Women and the Sexual Division of Labor in Peasant Agriculture of the Peruvian Sierra[J].Journal of Development Economics,1992,37,265-287.

[8] James J.Heckman.Sample Selection Bias as a Specification Error[J].Econometrica,1979,(47):153-161.

[9] Lopez,R.E.Estimating Labor Supply and Production Decisions of Self-employed Farm Producers[J].European E-conomic Review,1984,24,61-82.

[10] Lundberg,Shelly and Pollak,Robert A.Separate Spheres Bargaining and the Marriage Market[J].Journal of Political Economy,1993,100(6):988-1010.

[11] Lundberg,Shelly.And Pollak,Robert.A.Noncooperative Bargaining Models of Marriage[J].American Economic Review,1994,84(2):132-137.

[12] Manser,Marilyn and Brown,Murray.Marriage and Household Decision Making:A Bargaining Analysis[J].International Economic Review,1980,21(1):31-44.

[13] McElroy,Marjorie B and Horney,Mary J.Nash-Bargaining Household Decisions:Toward a Generalization of the Theory of Demand[J].International Economic Review,1981,22(2):333-349.

[14] Pitt,Mark M.and Rosenzweig,Mark R.Agricultural Prices,Food Consumption and the Health and Productivity of Farmers[M]∥Inderjit Singh,Lynn Squire and John Strauss.Agriculltulral Houlsehlold Models:Extensions and Applications.Baltimore:Johns Hopkins Press,1986.

[15] Ravi,Kanbur,Lawrence,Haddad.Are Better Off Households More Unequal or Less Unequal:A Bargaining Theoretic Approach to“Kuznets Effects”at the Micro Level[J].Oxford Economic Papers.1994.

[16] Roberts,Kenneth.and Michael Morris.Fortune,Risk and Remittances:An Application of Option Theory to Participation in Village Based Migration Networks[C].New Orleans:The Annual Meeting of the Population Association of America,1996.

[17] Samuelson,Paul A.Social Indifference Curves[J].Quarterly Journal of Economics,1956,(70):1-22.

[18] Schultz,T.P.Testing the Neoclassical Model of Family Labor Supply and Fertility[J].The Journal of Human Resources,1990,(25):599-634.

[19] Skoufias,Emmanuel.Market wages,family composition and the time allocation of children in agricultural households[J].Journal of Development Studies,1994,30(2):335-360.

[20] Tobin,J.Estimation of Relationships with Limited Dependent Variables[J].Econometrica,1958,(26):24-36.

[21] 贝克尔.家庭论[M].王献生等,译.上海:商务印书馆,2010.

[22] 畅红琴,董晓媛,Folina Macphail.经济发展对中国农村家庭时间分配性别模式的影响[J].中国农村经济,2009,(12):77-89.

[23] 郭继强.中国城市次级劳动力市场中民工劳动供给分析——兼论向右下方倾斜的劳动供给曲线[J].中国社会科学,2005,(5):16-26.

[24] J.M.伍德里奇.计量经济学导论[M].费剑平,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[25] 齐良书.议价能力变化对家务劳动时间配置的影响[J].经济研究,2005,(9):78-90.

[26] 魏永明.对 Gronau时间分配三分法模型的再探讨[J].企业经济,2003,(3):90-91.