论清代徽州禁约合同——以俞藏48件徽州禁约文书为中心

2014-11-05陈云朝

陈云朝,童 旭

(华中科技大学 法学院,武汉430074)

合同文书是古人处理各种纠纷和各类具体事项所惯用的方式,普遍适用于家庭、宗族以及各类社会组织之间的经济关系、社会关系和法律关系,在维持基层社会秩序中发挥着重要作用。作为徽州合同文书的一种类型,“禁约是同族、同村人等为禁止盗窃、砍伐树木、保护来龙水口等事务,共同立约承诺并议定罚则的合同文书。”[1]390其内容一般包括议定主体、示禁原因、示禁对象、示禁规则、相关费用的分担、立约时间及署名等。目前学术界对明清徽州遗存禁碑的研究较充分,①参见卞利 《明清时期徽州森林保护碑刻初探》,《中国农史》2003年第2期;陈琪 《祁门县明清时期民间民俗碑刻的调查与研究》,《安徽史学》2005年第3期;关传友 《安徽涉林碑刻的探讨》,《农业考古》2006年第4期,等。而对民间禁约合同的研究相对较少。究其原因在于,以往研究者对禁约合同认识不足,未将之与禁碑区分。禁碑所代表的碑禁体系主要由 “中央发布的榜文碑、敕谕碑,地方官府发布的示禁碑,以及地方绅民议定并经官府批准的 ‘奉宪’自治禁碑三者共同构成”[2]493。禁约合同则由宗族或乡民公议而成,性质上属于民间规约。两者在制定主体、示禁内容、法律效力、约束范围、承载客体、惩罚方式上均有不同。实践中,禁碑与禁约合同两者之间又有相通之处。为使公议禁约合同更具约束力,宗族或地方乡绅往往将其呈请官府以 “奉宪”的名义勒石刊刻,从而完成禁约合同向禁碑的转化。此外,为使禁约合同能够长久有效,乡民通常模仿官颁禁碑的形式,将禁约合同的内容刻于石碑。因此,从民间遗存下来的部分禁碑来看,其内容、文式与禁约合同都有着重合之处。禁约合同与禁碑体系共同构成了地方社会的法秩序,成为法律史研究的重要对象。

从2009年起,笔者开始跟随俞江教授整理清至民国的徽州合同文书,在此1600余件合同中,禁约计48件,其中清代37件,民国11件。在年代分布上,最早为雍正元年 (1723)六月汪西耀等人订立的禁止砍伐林木禁约;最晚的是民国三十三年 (1944)七月思义社人等为保护环境议定的禁约合同,时间跨越200余年。在地域分布上,48件禁约合同全部集中在古徽州地区(即今安徽省所辖歙县、绩溪、祁门、休宁、黟县和江西省婺源县)。根据具体示禁之事由,这些禁约合同大体上可分为来龙、水口、坟茔、荫木等风水信仰类;保护山场、田园、五禾等财产类;生态环境、路桥维护等公共事务类三种基本类型。所禁事项涉及日常生产、生活中的诸多秩序,与乡村范围内的公共事务紧密相关。类型多样的禁约合同,从不同角度凸显了清代乡民所面临的各类具体社会问题,一定程度上反映了徽州特有的社会、经济和文化现象,为研究国家法触及不到的乡村秩序提供了线索。

一、议定主体

清代徽州禁约往往先由乡村范围内的宗族或村社组织集体议定,形成具体的合同文书,再通过 “演戏”“鸣锣”“鸣邻”或 “杀猪”①笔者在2013年4月和8月到歙县里方村进行田野调查时发现,目前 “杀猪封山”仍是一种禁山育林的民俗。有关 “杀猪封山”民俗的分析,另可参见春杨 《晚清乡土社会民事纠纷调解制度研究》,北京大学出版社2009年版,第232-240页。等形式上的宣传公之于众,从而使不特定的外在人群晓谕所禁事项。从俞藏禁约合同以及其他公开出版的徽州文书来看,禁约合同的议定主体或发起倡导者主要有宗族、会社和数姓联合等。

(一)宗族

休宁人赵吉士曾言及:“新安各姓,聚族而居,绝无一杂姓搀入者……千年之冢,不动一抔;千丁之族,未尝散处;千载谱系,丝毫不紊。”[3]872这是徽州宗族典型的特征。明清时期,随着徽州宗族组织发展的普遍化,宗族的功能日益加强,逐渐成为乡村社会控制的主体。宗族作为禁约合同的发起者主要基于两种原因:其一,宗族的约束范围广、约束力强。徽州宗族多聚族而居,由于血缘与地缘重合,族长在地方事务中发挥着举足轻重的作用。以宗族为主体订立的禁约既是对全族又是对全村人的约束。其二,宗族议定的禁约多关乎宗族或特定区域内的公共事务。如来龙水口和坟茔禁约源于风水信仰与祖先崇拜的共同作用,对其保护关系宗族兴衰,代表着宗族的整体利益。需要指出的是,宗族只是一个笼统的称谓。具体到每件禁约合同上,订约主体一般由 “某某堂” “某某公派下” “某某公秩下”任事人、族长、房长或族内其他子孙共同商讨订立。从文本上看,禁约合同由宗族成员共同参与议定,而实践中,族长、房长或任事人一般发挥着比其他宗族成员更大的作用。

(二)会社

会社是古徽州地区基层社会中的自设性和自愿性组织。根据设立目的不同,主要有钱会、神会 (含社会)、祀会、桥会等。会社组织议定的“规约往往既是宗族也是村庄性的”。[4]以 “禁山会”或 “养山会”为例,会首在禁约合同的制定中担当了倡导者或发起者的角色。会众一般在禁约合同中阐述了成立会社的原因。如民国七年为防止山林偷盗而成立的禁山公会就言明:“兹为人心不古,山场田地,五行百产,多被窃害。所以本处人等,一望山场坍塌无气,兴议一会,名为禁山公会。”会众入会的方式多种多样,“有山场者,出费入会,公禁公养。无山场者,租业出费入会,亦公禁公养。”②《民国七年 (1918)三月禁山会內首事人张胜茂等立禁约》(HTMG0701)。本文使用文书均为俞江教授收藏,格式统一,前为文书名称,括号内为文书编号。除此之外,会社与会社之间也会基于其它共同利益而议定禁约合同。光绪三十二年为防止农林作物不被贼寇偷盗而订立的禁约合同,就是桐山祖、新兴两社社人共同参与的结果。①《光绪三十二年 (1906)七月桐山祖、新兴二社立禁约》(HTQ093207)。

(三)数姓联合

只要不同主体之间存在共同利益,即可联合订立禁约合同。数姓联合所订禁约的前提一般是山场毗连或者数姓共业。如雍正九年程、柯、曹、胡四姓人等,在歙县共有十五股山场,因料理不齐,屡被盗害。于是十五股人议定合同,齐心封禁。②《雍正九年 (1731)二月程、柯、曹、胡四姓立禁约》(HTQ030901)。联合订约之目的在于增强数姓内部凝聚力,共同管理产业,抵御盗害山场林木的行为。换言之,私人之间通过订立具有约束力的禁约,联结成一个利益共同体,从而加强了对共同利益的维护。

总之,禁约合同的议定主体主要是宗族、会社以及数姓联合等群体,而以个人或私家名义订立的禁约合同尚未见及。明清之际,国家对民间社会的治理并不直接,地方政府通常借用宗族、乡绅和会社组织等民间力量维持社会秩序的稳定。禁约合同所禁事宜多关乎地方公共事务,如来龙水口、五禾偷盗、封山育林、环境保护等事项,既是民众共同的利益诉求,也是日常生产生活中需要维护的主要秩序。当违禁行为并不足以严重扰乱社会秩序并危及国家政权的情形下,官府往往接受宗族、村社组织或数姓之家的示禁请求并赋予其惩处违禁者的自理权力,从而使大部分矛盾化解在乡里。实践中,禁约合同议定主体的差异,其约束力往往有强弱之别。一般而言,官府直接颁布的禁约碑、禁约告示,或者官府认可而由民间议定的禁约合同约束力最强;宗族、会社所立禁约合同对内部成员的约束力相对较强,对外部成员的约束力相对较弱;数姓联合所订的禁约合同,约束力的强弱则有待进一步考察。禁约合同主体的多样性,反映出民间社会秩序的构建离不开多种群体与组织的参与。

二、规范内容

基层社会秩序的形成与维护,与其说主要依靠国家律典,不如说在更大程度上有赖于以禁约为代表的地方自治性法规范。禁约合同 “并不是通过官府告示或者律例宣讲这类形式来加以传播,而是在日常生活实践中进入到寻常百姓家”[5],并作为规范性知识约束特定血缘和地缘范围内人们的行为,其核心内容是规范特定人群的行为以期达到令行禁止、整肃社会秩序的目标。兹将一份来龙禁约合同径录如下,以示其貌:

立禁约合同祖德、德润两公支下人等,今因始祖景玘公自唐代迁居方村,千有余载,所有来龙、朝山、水口、圆墩、狮形、蟹形、青桟,各处禁养荫木,子孙世守无异。不幸经遭兵燹,逐渐式微,人丁稀少。近有邻村觊觎来龙过脉要害之地,陡来侵占,势在鲸吞。窃思所禁各处,尽皆至重之区,而来龙则尤祖先坟墓发源之所,丁命攸关。至若任其侵占,不但身命有关,即死后亦无以对祖先于地下。为此迫不获已,爰立合同五纸五分,每分各存一纸。凡在支下子孙,务当同仇敌忾,协力一心,不可稍有退缩。如有违者,即为不肖子孙,神人共殛。谨将议定合同条约,附列于后。

计开条约:

一议,来龙各处为丁命攸关,凡支下人等不得私砍柴薪、树木。如违,照旧章公同议罚;

一议,来龙各处均为合村公地,凡在支下人等不得盗买盗卖。如有明知故犯,以及徇情匿报者,均以不肖罪论;

一议,禁养来龙各处荫木,一切使费,公议每丁捐钱一百文,以充公用;

一议,来龙各处如遇邻村侵占损害等情,支下人等有能仗义损躯之人,公上祀牌一主,公给抚恤钱二百千文,以明奖励;

一议,来龙各处如因邻村侵占损害等情,不得已而致兴讼,一切讼费,照例每丁捐钱一百文,按卯收捐,以讼了之日为止;

一议,来龙各处如遇邻村侵占损害等情,禁山之人以鸣锣为号,合村支丁,除远贸易之外,上至六十岁,下至十五岁,务须见丁俱到,以便公事公办。如有规避,公罚银洋三元,富厚之家照例加倍。

司祠:承德等八人

文会:承愌等十一人

禁山:承海等十二人

大清光绪十六年岁次庚寅仲春月上瀚谷旦立合同族长 方绪铭①《光绪十六年 (1890)二月祖德、德润两公支下人等立禁约》(HTQ091601)。

由上文可知,禁约合同具体的规范内容通常包括禁止性、惩罚性和奖赏性规定。

首先,明确的禁止性规定是保证禁约实施的前提。针对示禁对象的差异,禁止性规条繁简不一。在合同文本中主要表现为两种形式:其一为列举式禁条,即将所禁事项逐条列载于禁约合同正文之后。上引光绪十六年祖德、德润两公支下人等为保来龙而议定的禁条即为此例。其中,每一则禁条都独立构成一个款项,具有时效性。其二为列举式禁条,即将所禁事项逐条列载于禁约合同正文之后。光绪十六年祖法、法润两公支下人等为保来龙而议定了详密的禁止性规条,“一议,来龙各处为丁命攸关,凡支下人等,不得私砍柴薪、树木;一议,来龙各处,均为合村公地,凡在支下人等,不得盗买盗卖;一议,禁养来龙各处,荫木一切使费,公议每丁捐钱壹百文,以充公用……”②《光绪十六年 (1890)二月祖法、法润公支下人等立禁约》(HTQ091601)。其中,每一则禁条都独立构成一个款项,具有时效性。不论是概括式亦或列举式禁条,在合同中多以 “禁止……”“严禁……”“不得……”等禁止性规范语句来表达对某种行为的约束。

其次,详备的惩罚性规定在于通过惩戒达至约束违禁行为之目的。实践中,禁约松弛的原因往往是由 “人众不一,料理不齐”造成的。参与订约的每一个人都是利益的关系者,对违禁者的放纵意味着对共同利益的漠视。由此带来的一系列破坏禁约的连锁反应,预示着抽象的示禁规则流于空文。惟有对违禁者实施严厉之惩罚,方可维护禁约合同之效力。在具体惩罚标准的制定上,根据违禁主体、工具、行为与侵害客体的差异,惩罚程度严厉不一。如对合同内部人员犯禁的惩罚相较外人更为严厉, “倘有会内犯禁者,比外人加倍罚赏”③《民国七年 (1918)三月禁山会内首事人张胜茂等立禁约》(HTMG0701)。。如此设定缘由,颁行于明万历年间的 《窦山公家议》曾述明:“若五房子孙躬犯此者,罚责加伴仆一等。此禁一行,则余议自举。此辈既治,外且远者又恶敢犯哉!”[6]74对内部人员加重处罚,目的在于震慑订约之外的不特定群体,强化禁约执行效力。而根据侵损客体价值的差异,惩罚标准也不一样。如 “一,违禁盗砍树木者,每根干罚钱壹仟文正;一,违禁盗害竹笋者,每根干罚钱伍佰文正;一,违禁盗害茶叶者,每斤干罚钱伍佰文……”④《光绪二十八年 (1902)二月程华浩等立禁约》(HTQ092801)。此外,禁约合同的惩罚方式多种多样,既有经济惩罚性的罚钱、罚米、罚戏等;亦有精神惩罚性的停族、停祠等;还有 “呈官究治”等公权力的惩治。其中,停族、停祠是对族人最严厉的惩罚措施,在宗族色彩浓郁的徽州,族人一旦出族或出祠,意味着丧失了家族身份以及祭祀先祖的权利。惩罚方式的多样性,在一定程度上体现了徽州社会的风俗形态与惩戒习惯,在自生自发社会秩序的维护中功效至巨。

最后,对违禁者予以惩罚的同时,还对有功者或举报者予以奖赏。奖赏性规定的标准往往参照罚则:“一议,斧头砍伐者,公罚大钱壹千五百文。报知者,赏钱五百文。凌耆不遵,停族拾五年;一议,锄头挖根者,公罚大钱壹千贰百文。报知者,赏钱肆百文。凌耆不遵,停族拾贰年;一议,柴刀砍伐者,公罚大钱壹千文。报知者,赏钱叁百卅文。凌耆不遵,停族拾年……”⑤《咸丰六年 (1856)正月高敦叙堂立禁约》(HTQ070601)。在此件禁约合同中,赏金约占罚金三分之一比例。奖赏所占比例如此之高,有利于调动举报者的积极性,激励约内人众监督禁约的执行。赏罚分明的激励机制,为禁约的有效执行奠定了坚实基础。

由上可知,禁约合同议定的内容往往是义务或责任的承担。在针对具体示禁对象上,禁止性规条繁简不一,罚则详细具体,惩戒方式多种多样。在合同对等性、合意性的影子下,折射出的是各种强制性的规范。因而有学者指出,“禁约合同多为针对特定人群而单方面发布禁令,其所约定的关系具有一定的强制性,约定的时效亦相对长久,从而使得传统合同契约相对意义上的平等性、参与性大打折扣。”[7]在此意义上,禁约在对订约者以及其所代表成员的规范上,符合合同的要件;而对合同外在不特定人群的约束上,意味着单方面的命令或禁止。故此,经协商议定的禁约不仅表现为合同当事人相互之间的权利,还表现为一种对外的权力。

三、效力保障

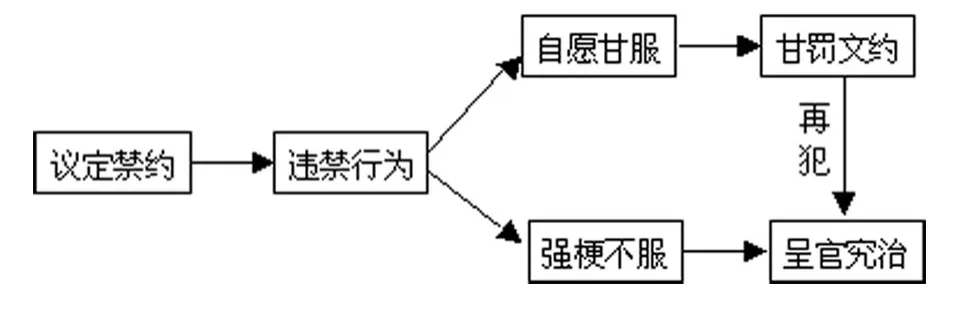

禁约合同作为国家法的延伸和必要补充,如何保障其效力,可从违禁者是否受到惩处,如何依照预定罚则给予惩处来综合考量。禁约的效力实施主要分为两种。第一种情形:若犯禁者服从惩罚,则书立 “甘罚文约”,承认自身过错,接受处罚,并保证不再违犯。此种情形下,违禁者可避免 “呈官究治”,示禁主体也能使纠纷及时解决,以免拖延。如下引 《隆庆二年鲍佛祐因盗伐甘罚文约》:

立伏约人鲍佛祐,原身于四十四年□同众承揽到房东吴宗祠坟山一业,土名汪塘山,栽养松木,荫庇坟茔。自不合,于本月十五日往山盗取松木等项,当被吴满获脏投里。情知理亏,自愿照依原主禁约受罚受责,求免送官。将原立牌除名革管,自后不敢往山□前盗害,访出任凭送官,甘罪无辞。今恐无凭,立此伏约为照。

隆庆二年二月十九日立伏约人 鲍佛祐 (花押)

依口人 东诚 (花押)①对违禁者订立 “甘服文约”情愿接受惩罚的行为,尚可参见:《万历九年汪天护等立甘罚文约》《天启六年陈大保因盗伐树木立甘罚戒约》《康熙十八年余春生等立服约》《雍正五年王小法立甘服约》,载王钰欣、周绍泉主编 《徽州千年契约文书》(宋元明编)第2卷、第3卷、第4卷,(清民国编)第1卷,花山文艺出版社1991年版,第72、196、84、244页。[8]410

从上引可知,甘罚约由过错人书立,内容包括陈明自己所犯之错、甘愿受罚及不再犯的保证等。鲍佛祐在盗取吴宗祠坟山松木后被当场获脏,自知理亏,甘愿接受惩罚并承诺不敢再犯。从 “自愿照依原主禁约受罚受责”可知,鲍佛祐的行为触犯了原主的禁约,而 “受罚受责”无疑是禁约中事先规定的罚则。这从侧面反映出违禁者对 “禁约”的屈服。示禁者往往要依 “禁条”或 “呈官”对违禁者予以惩处,而违禁者自知理亏,这为禁约效力的实施提供了可能。示禁主体对违禁者的处罚,主要基于示禁与违禁这种客观存在的事实,惩罚并未超出乡村社会的自治秩序以及民众认同的价值观。

当违禁者强梗不服时,则产生效力实施的第二种情形:“呈官究治”。由于禁约合同作为维护乡村社会秩序的基层规范,或呈官府备案,或奉命示禁,或请求官府发布 “告示”,②《宦乡要则》中记载有 “禁约告示用朱笔判实字”。对其判 “实”字,说明禁约告示已经有了固定的公文格式,成为州县官经常要处理的公务之一。参见 (清)张鉴瀛:《宦乡要则》卷一 《标朱笔式》。其效力往往得到官府的承认。乾隆二十六年祁门县发布告示:“嗣后如有不法棍徒擅入康姓祀山盗砍青苗树木、盗挖柴椿、放火故焚者,许即查实,指名赴县禀报。以凭严拿究处,断不姑宽。各宜凛遵毋违,特示。”[9]336此外,有些违禁行为,如盗窃荫木或五禾,即触犯了示禁规条,同时违犯了《大清律例》的相关规定。③“盗园陵树木条”:若盗他人坟茔内树木者,杖八十。若计赃重于本罪者,各加盗罪一等。“盗田野谷麦条”:凡盗田野谷麦、菜果及无人看守器物者,并计赃,准窃盗论,免刺。参见田涛、郑秦点校:《大清律例》,法律出版社1999年版,第372、396页。违禁者对此明知,如果官府依据刑律所实施的惩罚必然重于禁约的罚则。甘罚约中所谓 “情知理亏,自愿照依原主禁约受罚受责,求免送官”,表达了违禁者欲图免除官府惩处的心态。另外,有些示禁山场不仅仅是私家山场,也是官府的国课山场,民众与地方政府在经济上形成了利益共同体。禁约中 “上供国课,下便民需”“上输国课,下赖其生”等表述,反映了民众与政府在此方面形成了基本共识。这是民间禁约得到国家政权承认的经济基础。简言之,官府通过对违禁者的严加惩处,间接维护禁约的有效实施,成为支撑禁约秩序的最后保障。禁约合同效力实施的两种情形可见图1。

至此,对违禁行为进行私力救济或送官究治,为禁约合同的实施提供了效力保障。“习惯法制裁手段之所以显得温文尔雅而又切实可行,不仅与当地的人文风情有关,与清朝强大的国家法律也不无关系,正因为有国家强制力作为后盾,习惯法的制裁办法才能对违法犯罪之人产生震撼力。”[10]302民间禁约与国家律典虽分属于不同的规范体系,但却并行不悖、相互依存,从而使民间秩序凸显出双重调控的结构。

图1 契约合同效力实施

四、结 语

“朝廷有法律,乡党有禁条。法律颁行天下,禁条严肃一方。”①《光绪二十八年 (1902)二月程华浩等立禁约》(HTQ092801)。与国家法规范不同,民间法秩序主要依靠契约关系予以维系。作为契约关系的典型代表,以合同形式订立的禁约,并不是一个固定的权力机关制定并保证其实施的。其发起者和执行者往往出于维护乡村社会既有公共秩序的需要,依据具体的社会事实,在宗族、会社、乡约等权威组织倡导下议定的具有一定强制力的规则。在禁约议定过程中,宗族或村社组织行使权力的方式,并不直接表现为族长或乡绅拥有如政府般的治权。宗族或乡绅更多是起到一个引导作用,具体的示禁内容和示禁规则是宗族以及村社成员协商后达成的共识。由于禁约合同约束的对象超出合议者的范围,因此,其效力除了源于共同的合议之外,严密的惩罚措施和官府的支持是其效力的最终保障。如果说族规家法等自治性规约代表了一种自上而下的单方面约束,那么,禁约则带有一种横向的经过多方共同议定的自我约束色彩。简言之,清代基层社会公共秩序的形成与维护呈现出契约自治的倾向。

禁约作为重要的文书资料,直接记录了清代徽州的风水信仰和自治理念。其中涉及的 “杀猪封山”“演戏具禁”以及惩罚性规约是研究徽州民俗的珍贵素材。以禁约合同形式呈现出的各种禁止性规条,主观上抑制了乱砍滥伐山林、破坏五禾的行为,维系了基本的社会秩序;客观上保持了生态平衡,造就了今天的自然景观。类型多样的禁约并非孤立地存在,也非静止的规则,它与清代徽州的风水信仰、祖先崇拜、山林管理、环境保护以及财产观念有着千丝万缕的联系。故此,对其研究应看到制定以及实施过程的整体性,脱离了整体性认识难免陷入 “一叶障目,不见森林”的窘境。

总之,法律史的研究不能仅仅满足于从国家法的视角来审视法律传统,此种研究方法并不能让人们获得传统法秩序的完整图景。此外,“这种一元论的视角完全忽略了官方法制的运行状况及其在各地实践中遇到的地方性知识问题,以此对传统所作的考察是不全面的,对传统的论证更难以接近历史真实。”[10]29在法律规范多元化的清代社会,禁约作为国家法的必要补充和延伸,它所代表的地方性自治规则以及其它契约性规则在基层社会秩序的形成中扮演了十分重要的角色。其独特的功效为解释中国传统的乡民自治秩序提供了另一扇窗口。

[1] 俞江.清代合同类型的初步研究——基于徽州合同文书的实证分析[M]∥徐世虹.中国古代法律文献研究:第五辑.北京:社会科学出版社,2011.

[2] 李雪梅.明清地方词讼禁令初议——以碑禁体系为中心[M]∥杨一凡.中国古代法律形式研究.北京:社会科学文献出版社,2011.

[3] 赵吉士.寄园寄所寄[M].周晓光,刘道胜,点校.合肥:黄山书社,2008.

[4] 卞利.明清徽州乡(村)规民约论纲[J].中国农史,2004,(4).

[5] 梁治平.故纸中的法律与社会[M]∥北大法律评论:第5卷 第2辑.北京:北京大学出版社,2003.

[6] 周绍泉,赵亚光.窦山公家议校注[M].合肥:黄山书社,1993.

[7] 刘道胜.明清徽州合同契约与民间合约关系[J].安徽大学学报,2009,(1).

[8] 王钰欣,周绍泉.徽州千年契约文书:宋元明编 第二卷[M].石家庄:花山文艺出版社,1991.

[9] 王钰欣,周绍泉.徽州千年契约文书:清民国编 第一卷[M].石家庄:花山文艺出版社,1991.

[10] 龙大轩.乡土秩序与民间法律——羌族习惯法探析[M].北京:中国政法大学出版社,2010.