“慕课”对我国高等教育的影响

2014-09-06刘和海李起斌张舒予

刘和海,李起斌,张舒予

(1.安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 241000;2.南京师范大学 教育科学学院,南京 210097)

【教育研究】

“慕课”对我国高等教育的影响

刘和海1,李起斌1,张舒予2

(1.安徽师范大学 教育科学学院,安徽 芜湖 241000;2.南京师范大学 教育科学学院,南京 210097)

“慕课”;高等教育;核心价值;学习力促进

21世纪高等教育社会化进程伴随着教育信息化快速发展,并以社会系统的意志映射着高等教育的核心价值取向。在理念层面上,促进了教育活动从资源主导迈向课程主导、人才培养从共性发展迈向个性发展、教学过程从线性模式迈向非线性模式。“慕课”时代为我国高等教育带来了开放的时代特征,融合着人才培养的人文化和科学化、社会服务的大众化和精英化、发展模式的国际化和本土化。

一、我国高等教育核心价值取向的历史演变

高等教育价值指作为客体的高等教育现象的属性与作为社会实践主体的人的需要之间的一种特定关系,存在于主体与高等教育的相互作用产生的高等教育对主体的效应中,它的中心是教育与社会需求和教育与人的发展关系。[5]从系统的角度来解读,可以将其划分为主体学习者系统、客体执行教育现象的学校系统和社会系统,由于主客体的辩证关系,学校系统在以教育行为为主视角进行辨识时,也可转化为行为主体。

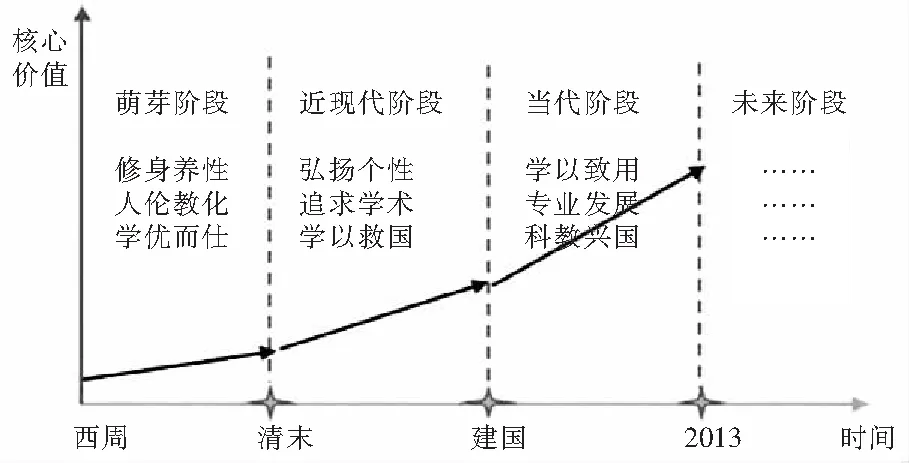

“核心价值”作为舶来品,泛指群体判断事务是准时,依据的最基本原则和标准,由于“Value”包含价值、原则等多种含义,翻译过来一般被注释为“核心的价值”。陈嘉莉从教育的本质入手,认为教育的核心价值主要表现在为人的个性化服务和为人的社会化服务两个层面;着眼于高等教育,将高等教育核心价值划分为学习者、课程和社会三个纬度。这种对高等教育核心价值本质认同下的差异性取向,则是学习者主体和社会主体根据自身需求在对教育现象客体进行价值选择时,所表现出来的一种价值倾向性。[6]这种倾向性由于系统因子的协调发展,往往受到经济、政治等其他社会子系统的影响,具有鲜明的时代特征。从判断原则的本质属性考量,纵观我国高等教育发展史,自西周时期出现“大学”一词,高等教育就此进入萌芽阶段;其后依次经历了清末至建国初期的近现代高等教育学习阶段和建国之后的当代高等教育发展阶段(图1),其核心价值在不同的时代背景下发生改变,主要体现在人才培养、社会服务和发展模式三个方面。

图1 中国高等教育核心价值阶段图

从历史纬度考察我国高等教育的三大发展阶段,萌芽阶段是以儒家“修己治人”理念为基础,衍生出了“在明明德,在亲民,在止于至善”的三大纲领和“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的八大条例;以学习者主体、学校主体和社会主体三大高等教育价值主体来解析,其价值取向分别为修身养性、人伦教化和学而优则仕。步入近代历史,列强的入侵和我国封建社会的自我解体在引发剧烈的社会变革同时,也催生了我国近代高等教育的诞生,具体表现在封建教育的崩溃和西式学堂的兴起,但其依然是以维护封建阶级统治为核心价值取向,这种社会主体取向的阶级性直接制约着个人主体和学校主体的价值深度。辛亥革命、五四运动的爆发则将西方高等教育于国于民的重要价值带到了中国,蔡元培、梅贻琦等通达之士为学习者和学校确立了弘扬个性、追求学术的核心价值取向,以期学以救国。

新中国成立后,中国受苏联的影响,在高等教育领域践行凯洛夫教育理论,提倡教育是从人类社会的实际需要中产生,是客观的必然。[7]其后随着改革开放的深入发展,“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”“科学技术就是生产力”等方针政策相继被提出,这直接导致了各类学校专业化发展的热潮,学习者则以学以致用作为学习的核心价值取向,整个高等教育系统肩负起了科教兴国的历史重任,任重而道远……步入信息化时代以来,尤其在“慕课”这一崭新的学习方式与教育方式盛行之际,传统的高等教育受到了巨大影响。李志民将“慕课”称为“高等教育的新大陆”,张杰更是将其称为“一场学习的革命”[8]。核心价值作为事物存在的本质属性,在这场变革中首当其冲。

二、“慕课”及其教育资源开放运动的理念价值

教育发展的历史表明,教育是一种具有强烈的发展诉求、处于不断的发展和完善中的存在。[9]在大数据时代,以信息技术为主要标志的技术力量强势注入社会发展的各个领域,并大显其能。以技术视角来审视教育自身,教育发展面对的却是被桑新民称为“乔布斯之问”的窘境:“为什么IT改变了几乎所有领域,却唯独对教育的影响小的令人吃惊?”[2]

针对教育发展中的这种技术诉求,以传播学中将教育定义为教育者和受教育者之间的信息交流活动为理论基础,全球化的开放教育资源运动以信息技术和网络媒体为支点,构建起“慕课”这一新的教学模式。这种特殊的信息传播活动随着信息化时代的到来被赋予了显著的“开放共享”理念。在历史沿革上被当作远程教育新发展的“慕课”,则以这种教育资源开放共享的先驱者角色,经历了从基于关联主义学习理论的cMOOC模式到基于行为主义学习理论的xMOOC模式的演变,并持续推动着全球开放教育运动的新发展。[10]

第一,教育活动从资源主导迈向课程主导。开放教育运动步入信息化时代以来,在我国经历了从精品课程到视频公开课的发展之路。二者虽都以课程为名,并以优质资源的聚流试图突破传统的课程构建模式,然而缺乏对网络课程的整体把控使得其效果差强人意。“慕课”作为此后的新发展,则以跟踪式的课程理念规划学习者在线学习过程,并根据网络学习的特点设计学习路径,对学习者的注册、学习、交流、测评予以一体化监控,这种周期性的学习服务确立了教育活动中课程的主导地位,并时刻把控着学习行为的行走轨道。

第二,培养模式从共性发展迈向个性发展。传统教育因其为社会培养人才的本质任务,一直遵循着专业化的发展道路。模式化的专业设置将不同能力、不同特长、不同结构的学生放在统一的学习环境中进行锻造,出产的只可能是统一规格的产品。这种共性化的培养模式在“慕课”领域得到了颠覆。“慕课”在课程的选择、学习时间的分配、学习共同体的组织等方面都完全遵循学习者的意愿,并以网络技术为支撑,为学习者构建即时的交流互动平台。这种高效而自主的“共享领域”推动着学习共同体之间的信息流动和知识再生,最终完成知识结构的个性化重组,衍生了学习者的个性化发展。

从第5步开始循环, 直到计算完每一个光学镜面网格点的辐射照度. 最后输出光学镜面每个网格点的坐标值, 流场空气、弹头本身对光学镜面每个网格点的辐射照度值.

第三,教学过程从线性模式迈向非线性模式。一般意义上的教学都遵循信息流由教师到学生的“知识传递”和学生由接收到吸收的“知识内化”过程。这种教学模式符合线性教学理念以教学目标设计教学资源、教学过程和教学方法的逻辑判断,却忽视了作为涉人存在的教育活动,其学习者和教学者都具有能动的主体创造性。“慕课”则以其教学内容的开放性、教学主体的广域性、教学方式的群策性,在教学模式上多以对话和协商的方式进行,并以技术化的视频切割将教学划分为更符合人脑记忆规律的短小片段,实现了教学过程的非线性发展。

同时高校加盟“慕课”、以共建共生的资源搭建模式促进高校本身技术视角转向和教育改革张力,使得高等教育成为“慕课”推动教育改革道路上的第一站。但需要清醒认识到的是,任何一种落脚于事物本质的变革都将困难重重,试图以“慕课”推动教育改革的同时,如何取舍技术在教育中的价值负荷度量?如何以视频重塑教育的同时保留原始的教师人文关怀?如何在网络教学情境下完善日渐成熟的教育管理体制?这种种问题都涉及到高等教育的核心价值问题,促使我们必须在新的情境下对其有更深刻的认识,并从学习者、社会和高校三大主体层面予以关注并总揽把握其发展脉络。

三、“中国式慕课”及其高等教育的三维核心价值取向

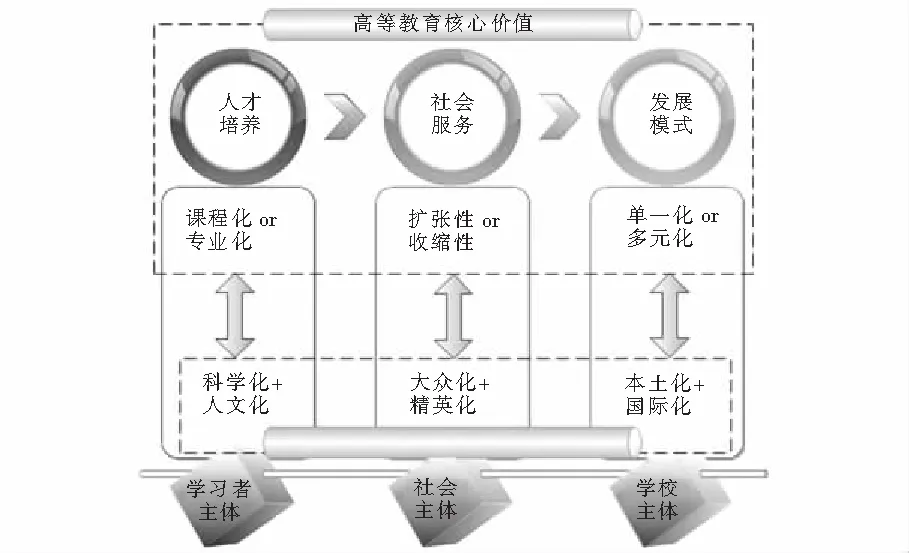

“慕课”在我国发展如火如荼。目前,上海交大、北大、清华等知名高校已着手试行,2013年9月29日闭幕的“中国式MOOCs长三角论坛”吸引了国内一百余家高校参与其中,“慕课”时代的到来已成必然。“慕课”对开放教育运动具有积极的推动作用,而高等教育是开放教育运动的实际映射主体,因此,必须要探讨“慕课”对高等教育核心价值演变的影响。需要注意的是,在对学习者、学校、社会三大核心价值的取向进行研究时,应明确三者是作为高等教育系统的子系统协同存在的,他们在自我发展的同时也影响着其他子系统和整个高等教育系统的可持续发展。基于此,笔者建立了如下影响图示(图2):

(一)高等教育中的人才培养价值取向:人文化+科学化

所谓高等教育人才培养的价值取向,通俗的说就是高等教育对所培养人才的规格定位。它直接影响着人才培养的方向和质量。作为一种社会性活动,高等教育以社会需求为导向,坚持“人才培养是为了满足社会发展的需要”显得无可厚非。这种观念随着“知识产业化”概念的提出变得尤为突出,并在高等教育领域被实际践行着。学习者主体的科学化培养成为高等教育人才培养的价值取向,彰显着时代的特征。然而随着“慕课”的到来,作为更能反应学习自主性的新型平台,却带来了一个与“科学化的时代特征”完全不同的结论:人文化的课程备受学习者推崇!其突出表现在心理学和哲学成为Coursera里最受欢迎的课程,而大多数学习者表示其在人文学科里得到的学习体验远胜数学等自然学科。[11]

图2 “慕课”对中国高等教育影响的模式

人文化与科学化教育在高等教育领域的争辩由来已久。人文化的教育兴起于文艺复兴时期,强调对人本身需求的满足,重视对人基本价值的关怀;科学化的教育则以柏林大学的崛起为转折点,强调理性的思维方式,并以物质研究的方法推动社会生产力的发展,后者在经济时代逐渐占据了主导地位。然而科学与人文只是概念上的相对,并非理念上的对立;高等教育的发展是社会发展的需要,同时也是个体发展的需要。[12]作为一种涉人的存在,脱离了对学习者个体成长规律的认识和尊重,高等教育想取得可持续发展势必会步履维艰。“慕课”的存在则以一种自我选择、自由导向的课程学习模式颠覆了传统高等教育人为设置培养目标、外部主导个体核心价值取向的僵硬模式,为未来高等教育在人才培养中科学化与人文化共存共融的新价值取向确立了方向。

(二)高等教育中的社会服务价值取向:大众化+精英化

Udacity作为“慕课”三大平台之一,有一个重要的办学理念:“教育不仅应使学生在学校成功,更应使他的人生获得成功。”[2]在充分表达教育应与学习者的社会需要紧密联系的同时,这一理念也向当前的高等教育提出一个亟待解决的问题:高等教育在社会服务中如何满足其具有时代特征的价值取向?美国学者马丁·特罗在“高等教育的三个发展阶段”理论中将高等教育以毛入学率的多少划分为精英教育阶段、大众化阶段和普及阶段。结合人力资本理论以高等教育影响社会收入分配不平衡的观点以及民主化思想所认为的教育机会人人平等的理念,以高等教育的扩大化满足社会主体在经济收入失衡、社会阶级差距扩大的价值需求似乎成为了一条可行的策略。

高等教育必须为社会服务,这既是大学存在的外部动力,又是大学实现自我价值的基本路径。[13]然而这种服务并不是靠着高等教育在数量上的阶段式推进就能得到满足的,相对而言,质量上的提升受到了业内专家的更多认可。即:高等教育在追求数量上的大众化同时,应注重质量上的精英化。这是新时代特征下高等教育在社会服务领域核心价值取向的必然发展。然而教育的社会化是伴随着社会的教育化同步进行的,在追求以教育影响社会的同时,应清醒地认识到社会才是支撑教育发展的母系统。缺乏完善的支撑和保障系统,教育领域的平等机会缺失最终生产出的只能是扩大化的社会阶层差异。传统的高等教育在此方面显得束手无策。

“慕课”之所以能在极短的时间内吸引数以百万计的学习者,最初的功劳要归为其课程的开放性。这种开放性不仅是对学员身份的指向,更多的是指向课程的免费性。在以开放资源吸引学习者数量增加的同时,以高校加盟、共建共享的理念运行的“慕课”,将全世界知名学府放在了同一擂台上进行比试:哪些课程能吸引人,完全由学习者评价。这促使了高等教育在数量大众化的同时实现了质量精英化。这种教育与技术相结合的模式,促使了高等教育在社会服务中核心价值取向的大众化与精英化的融合。

(三)高等教育中的发展模式价值取向:国际化+本土化

“多元智能理论之父”霍华德·加德纳在其提出的多元智能理论中指出,不同的学习者具有不同的智能组合,这是学习者在不同领域获得成功的深层智力因素。基于教育对个体智力发展的基础性作用,这种智力的多元发展理论在颠覆着传统学生观、教学观和教学行为的同时,也对教育本身提出了新的诉求:教育要不要走国际化视野中的多元化道路?

高等教育作为教育体系中的一环,在其发展模式中面临着本土化与国际化的选择困境。这种困境以实体映射的方式实际表现在高校主体对自身发展的选择上,并体现于社会经济系统对多元人才的需求与高校主体自身专业特色发展诉求的矛盾。全球化背景下,社会系统因其本身元素的复杂性和开放性,对人才的需求呈现着多样化和多层次的特点,这种需求促使高等教育在多元化进程中融入国际化转变。这种国际化转变表现为“高等教育多元化、异质化的主体间交往实践双向建构和双重整合的产物”[14],顺应了教育全球化的趋势,符合高等教育在时代特征下的自我发展核心价值取向。但国际化的转变势必伴随着本土特色化的消融,这与高校追求高等教育的民族性、自主性和独特性的价值诉求产生了悖逆。在“纯洁文化的民族性同时维护文化的多样性”成为“不可遏制的时代潮流”[15]之际,寻求二者完美融合的临界点成为了新的难题。

“慕课”作为全球化的资源学习平台,在共建、共享的资源构建模式下所衍生的是优质资源的共生理念。个人、学校、组织三位一体,协同共建的课程创建模式顺应了教育全球化的时代潮流,以教育国际化的张力吸收各个领域构建者的优势,并以整合的姿态创造出优质的教育资源。同时其承认教育本身的地域性差异并鼓励特色化的教育资源融入其中,当前我国加入“慕课”的12所高校共建的中文“慕课”平台就是典型案例。这种在总体上趋向国际化的同时保持范围性的本土化“中国式慕课”发展模式,是以核心价值取向掌舵高等教育发展模式的有益指向。

四、结语

高等教育作为社会经济发展中的重要动力,其核心价值取向的转变实质上是系统内的不同主体对高等教育本身能量的需求转变。这种需求随着时代特征的变化有着各自的发展,“慕课”的影响只是其发展历史中的一个阶段。众所周知,技术对教育的变革是必然的,理性地对待技术促进教育的发展,变化是肯定的,变革是潜在的。从印刷技术到影视技术再到今天的网络技术,划时代的教育变革没有到来。事实上, 技术既不是完全中性的工具, 也不是纯粹的社会建构, 而是二者的辩证统一。正如海德格尔所认为的那样, 技术不仅是手段, 更是一种展示方式, 是自然、世界和人的构造。[16]“中国式慕课”的发展,不会颠覆所谓的传统高等教育,但对高等教育的影响是极其深远与深刻的。只有以积极的态度去主动适应这种变化。才能准确把握高等教育核心价值取向,并借此推进高等教育改革的持续发展。

[1] 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[M].北京:中国法制出版社, 2010:2.

[2] 桑新民,等.“乔布斯之问”的文化战略解读:在线课程新潮的深层思考[J].开放教育研究,2013,(3):30-41.

[3] 袁贵仁.价值与认识[J].北京师范大学学报:社会科学版,1985,(3):25-29.

[4] 孙绍振.客体本质和自我本质的有限统一[J].文艺理论研究, 1985,(3):44-56.

[5] 郭英娜.当代中国高等教育价值取向的哲学反思[D].昆明:昆明理工大学, 2010.

[6] 王楠,缪凌云.浅议我国现行教育价值取向[J].科技创新导报, 2010,(32):33-36.

[7] 杨大伟.凯洛夫《教育学》在中国和苏联的命运之研究[M].北京:中央编译出版社, 2012:112-121.

[8] 曹继军, 颜维琦.“慕课”来了,中国大学怎么办?[N].光明日报,2013-7-16(6).

[9] 叶晓玲, 李艺.论教育的“教育—技术”存在结构及其中的延异运动[J].电化教育研究,2013,(6):5-10.

[10] 王萍.大规模在线开放课程的新发展与应用:从cMOOC到xMOOC[J].现代远程教育研究, 2013,(3):13-19.

[11] Susan Galer.Student issue report card on MOOCs[DB/OL].(2013-10-22)[2013-11-02]. http://scn.sap.com/community/business-trends/blog/2013/10/22/students-issue-report-card-on-moocs.

[12] 何会宁.论高等教育人才培养的纬度[J].教育评论, 2012,(4):24-26.

[13] 马立涛.论高等教育的社会服务功能[J].社会科学家, 2009,(1):125-128.

[14] 胡锦涛.坚持走中国特色自主创新道路为建设创新型国家而努力奋斗——在全国科学技 术上的讲话[N].光明日报, 2003-1-10(1).

[15] 胡锦涛.在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话[N].新华社, 2011-4-24(3).

[16] 许良.论技术的价值负荷[J].山东科技大学学报:社科版,2008,(6):10-13.

责任编辑:杨柏岭

ImpactofMOOCSonHigherEducation-BasedonCoreValueofHigherEducation

LIU He-hai1, LI Qi-bing1, ZHANG SHu-yu2

(CollegeofEducationalScience,1.AnhuiNormalUniversity,WuhuAnhui241000;2.NanjingNormalUniversity,Nanjing210097,China)

MOOCs; higher education; core value; promote the learning ability

In the twenty-first century, the socialization of higher education develops with the education of the rapid development of information technology, and reflects the core value of higher education in the social system. In the aspect of theory, it promotes education toward resources domination to courses domination, talent cultivation toward common development to personality development, teaching process toward linear mode to nonlinear mode. The MOOCs time take the open character to higher education, and fuse the humanities and science of talent cultivation, the mass and elite of social services, the international and domestic of development model.

2014-02-24

刘和海(1973-),男,安徽芜湖人,副教授,主要研究领域:教育信息化;李起斌(1990-),男,安徽马鞍山人,主要研究领域:远程教育;张舒予(1955-),女,安徽芜湖人,教授,博士生导师,主要研究领域:视觉文化。

刘和海,等.“慕课”对我国高等教育的影响——基于高等教育核心价值取向视角[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,2014,(4):517-521.——基于高等教育核心价值取向视角

G649.2

: A

: 1001-2435(2014)04-0517-05